Die Gartenlaube (1866)/Heft 7

Illustrirtes Familienblatt. – Herausgeber Ernst Keil.

Wöchentlich 1½ bis 2 Bogen. Durch alle Buchhandlungen und Postämter vierteljährlich für 15 Ngr. zu beziehen.

Bald nach dem Essen rollte die kleine Equipage vor das Haus. Der Oberförster stieg hinauf, und wie ein Blitz war Elisabeth an seiner Seite. Indem sie den Zurückbleibenden noch einmal grüßend zunickte, flog ihr Blick über das Haus; aber sie erschrak bis in’s innerste Herz vor den Augen, die aus dem oberen Stockwerk auf sie niederstarrten. Freilich verschwand der Kopf sogleich wieder, allein Elisabeth hatte die stumme Bertha erkannt, hatte gesehen, daß der Blick voll Haß und Ingrimm ihr gegolten, obgleich sie sich die Ursache dieser Feindseligkeit nicht denken konnte. Bertha hatte bisher in der strengsten Zurückgezogenheit der Familie Ferber gegenüber beharrt; nie kam sie zum Vorschein, so oft auch Elisabeth im Forsthaus war. Sie aß allein auf ihrem Zimmer, seit sie wußte, daß der Onkel allsonntäglich Gäste habe, und der ließ sie auch gewähren. Es mochte ihm ganz recht sein, daß die beiden Mädchen gar nicht zusammenkamen.

Frau Ferber hatte auch einmal den Versuch gemacht, sich dem jungen Mädchen zu nähern. Ihrer echt weiblichen Anschauungsweise gemäß hielt sie es für unmöglich, daß lediglich Trotz und Böswilligkeit die Triebfedern zu Bertha’s sonderbarem Benehmen sein könnten. Sie vermuthete eine tiefe, innere Niedergeschlagenheit, irgend einen Kummer, der sie gegen ihre Umgebung gleichgültig, oder auch bei ihrem heftigen Naturell wohl gar so gereizt mache, daß sie lieber das Sprechen vermeide, um keinen Conflict herbeizuführen. Sanftes Zureden, ein freundliches Entgegenkommen, hatte sie gehofft, werde das Siegel auf Bertha’s Lippen lösen; allein es war ihr nicht besser ergangen, als Elisabeth, ja, das Benehmen des Mädchens hatte sie dermaßen empört, daß sie ihrer Tochter jeden ferneren Annäherungsversuch streng untersagte. –

Nach kurzer Fahrt war das Ziel erreicht.

Die Lage von L. war unbestritten eine reizende. Inmitten eines nicht sehr weiten Thales, an den Fuß einer Anhöhe geschmiegt, deren Gipfel das imposante fürstliche Schloß krönte, lag es tief gebettet im dunklen Grün schöner, alter Lindenalleen und im Frühling umwogt von einem wahren Blüthenmeer zahlloser Obstgärten.

Der Oberförster führte Elisabeth in das Haus eines ihm befreundeten Assessors. Sie sollte dort auf ihn warten, bis er seine Geschäfte besorgt haben würde. Wenn auch herzlich bewillkommnet von der Dame des Hauses, hätte das junge Mädchen doch am liebsten sofort umkehren und dem die Treppe hinabeilenden Onkel folgen mögen; denn zu ihrem Verdruß gerieth sie mitten in einen großen Damencirkel. Die Assessorin theilte ihr in wenigen flüchtigen Worten mit, daß zur Feier des Geburtstages ihres Mannes lebende Bilder aus der Mythologie gestellt werden sollten, zu welchem Zwecke sich das darstellende weibliche Personal bereits eingefunden habe. Am Kaffeetisch eines hübsch eingerichteten Zimmers plauderten mit großer Lebhaftigkeit acht bis zehn Damen, die sämmtlich schon im mythologischen Costum steckten und jetzt mit ihren Augen der neuen Erscheinung bis in die geheimsten Falten ihres einfachen Anzugs zu schlüpfen versuchten.

Plötzlich zog eine die Straße langsam herabrollende Equipage die Damenschaar an die Fenster. Elisabeth konnte von ihrem Sitz aus die Straße und mithin auch den Gegenstand der allgemeinen Neugierde übersehen. In dem eleganten Wagen saßen die Baronin Lessen und Fräulein von Walde. Letztere hatte das Gesicht herüber nach dem Hause des Assessors geneigt, und es sah aus, als ob sie gewissenhaft alle Fenster des Erdgeschosses zähle. Die Wangen waren leicht geröthet, bei ihr stets ein Zeichen innerer Erregung. Die Baronin dagegen lehnte nachlässig im Fond; für sie schienen weder Häuser noch Menschen in der Straße zu sein.

„Die Lindhofer Damen,“ sagte Ceres, eine ziemlich compacte Blondine mit einem ganzen Erntesegen auf dem Kopfe. „Aber, mein Gott, was soll denn das heißen? … Sie ignoriren ja förmlich die Fenster des Doctor Fels! … Dort steht die Doctorin … ha, ha, ha, seht nur das lange Gesicht, das sie macht; sie hat zu grüßen versucht; aber die Damen haben leider am Hinterkopf keine Augen!“

Elisabeth sah nach dem gegenüberliegenden Haus. Dort stand eine sehr hübsche Frau, ein reizendes Blondköpfchen auf dem Arm, am Fenster. Es lag allerdings einiges Befremden in den schönen, blauen Augen, die dem Wagen folgten; aber lang war das blühende Oval ihres Gesichts durchaus nicht geworden. Durch eine Bewegung des Kindes veranlaßt, das seine Händchen nach den seltsam geschmückten Damenköpfen im Assessor-Hause streckte, sah sie herüber und nickte schelmisch lächelnd den Damen zu, die den freundlichen Gruß mittels Kußhänden und allerhand zärtlichen Pantomimen erwiderten.

„Sonderbar,“ sagte die Assessorin. „Was nur die beiden Damen haben mochten, daß sie ohne Gruß nach da drüben vorübergefahren sind! Bis jetzt haben sie noch nie die Straße passirt, ohne daß der Wagen gehalten hätte. Die Doctorin stand dann halbe Stunden lang am Wagenschlag und Fräulein von Walde schien sich sehr in der Unterhaltung mit ihr zu gefallen … die Baronin machte freilich manchmal ein saures Gesicht. … Wirklich merkwürdig; nun, die Zukunft wird ja zeigen, was dahinter steckt.“

„Herr von Hollfeld muß wohl in Odenberg geblieben sein. [98] Er war heute Morgen mit den Damen, als der Wagen bei uns vorüberfuhr,“ sagte Diana.

„Wie wird Fräulein von Walde die Trennung ertragen?“ meinte Flora spöttisch lächelnd.

„Steht es denn so mit den Beiden?“ fragte die Assessorin.

„Nun, wenn Du das noch nicht weißt, Kind; rief Ceres. „Wie er denkt und fühlt, darüber suchen wir freilich noch Aufklärung, daß sie ihn aber leidenschaftlich liebt, steht außer allem Zweifel. Es ist übrigens fast mit Gewißheit anzunehmen, daß diese Neigung einseitig ist; denn, ich bitte Euch, wie ist es möglich, daß ein so entsetzlich verkrüppeltes Wesen Liebe einzuflößen vermag! … Und nun gar einem so eiskalten Menschen, wie Hollfeld, der an den größten Schönheiten ungerührt vorübergeht!“

„Nun, den Reichthum kann er billiger haben,“ sagte Flora überlegen. „Er ist ja doch der muthmaßliche Erbe der beiden Geschwister.“

„Der Schwester, willst Du sagen,“ verbesserte die Assessorin. „Herr von Walde ist doch noch nicht zu alt zum Heirathen?“

„Ach, gehe mir doch mit dem!“ rief Ceres erzürnt, „die Frau müßte erst noch geboren werden oder geradezu vom Himmel niedersteigen, die dem zusagen sollte… Der ist aus lauter Hochmuth zusammengesetzt und hat noch weniger Herz, als sein Vetter. … Was habe ich mich als Mädchen über den geärgert, wenn er bei den Hofbällen in der Thür lehnte, die Arme verschränkt, als wären sie zusammengewachsen, und vornehm auf die Versammlung herabsah! Nur, wenn er von der Fürstin oder den Prinzessinnen zum Tanzen befohlen wurde, rührte er sich von der Stelle; und auch da hielt er’s nicht der Mühe werth, zu verbergen, daß er für diese Ehre keinen Pfifferling gäbe… Nun, wie er in Bezug auf Diejenige denkt, der er den stolzen Namen der Frau von Walde zu Füßen legen würde, das wissen wir ja, er hat’s rund heraus erklärt: Ahnen, Ahnen muß sie haben, und ihren Stammbaum wo möglich vom Männlein und Fräulein in der Arche Noah herleiten können.“

Alle lachten, nur Elisabeth blieb ernst. Fräulein von Walde’s Benehmen hatte einen tiefen Eindruck auf sie gemacht. Sie war empört und fühlte ihre Ansichten vom menschlichen Charakter gedemüthigt … War eine solche Wandlung in wenig Stunden wohl möglich? … Für Andere mit weniger idealer Anschauung wäre der unbegreifliche Zauber, den die Baronin Lessen auf Helene von Walde ausübte, sofort aufgeklärt worden durch den Ausspruch der Damen, daß das junge Mädchen den Sohn der Baronin liebe – für Elisabeth jedoch nicht. Jenes erhabene Gefühl, das die Dichter aller Zeiten und Zonen begeistert als das Lieblichste und Herrlichste auf Erden feierten, konnte doch unmöglich zur Triebfeder unedler Handlungen werden; ebensowenig konnte sie aber auch begreifen, wie Herr von Hollfeld ein solches Gefühl einzuflößen vermöchte. Er war durchaus nicht befähigt, das Ideal einer schönen, weiblichen Seele verwirklichen zu können. Er besaß weder Geist noch Witz. Bei alledem war er maßlos eitel und wollte nicht allein durch seine schöne Gestalt Interesse erwecken, er wußte recht gut, daß die meisten Frauen eher ein häßliches Aeußere, als den Mangel an innerem Fond verzeihen. Es blieb ihm mithin nichts Anderes übrig, als jene Verschlossenheit und Schroffheit des Wesens anzunehmen, hinter denen die Welt sehr leicht geneigt ist, durchdringenden Verstand, Originalität und Strenge der Ansichten zu vermuthen. Es gab keinen Mann in der Welt, der sich rühmen konnte, auf vertrautem Fuße mit Herrn von Hollfeld zu stehen; er war schlau genug, jeden Einblick in sein Inneres abzuwehren, und vermied streng jedes eingehende Gespräch mit Männern; den Damen genügte jene rauhe Schale vollkommen, um hier das Sprüchwort vom „desto süßeren Kern“ in Anwendung zu bringen. Herr von Hollfeld verstand zu rechnen. Er wurde der Gegenstand stiller Wünsche und Sehnsucht, wie ja das Eroberungsgelüst in der Schwierigkeit den Sporn findet. Was indeß Hollfeld’s Geist an Kraft und Feuer gebrach, das wurde vollkommen ausgeglichen im Gebiet der niederen Leidenschaften, unter denen die Habsucht und die sinnliche Liebe die Hauptstimme hatten. Um seine Stellung in der Welt zu einer glänzenden und angenehmen zu machen, scheute er keine Intrigue, er hatte den ergiebigsten Boden für dieselbe unter seinen Füßen, denn er war Kammerjunker am Hofe zu L. Er log und trog und war um so gefährlicher, als hinter seinem geraden, trockenen Wesen Niemand, nicht einmal die Männer, einen solchen Feind vermutheten, so wenig, wie die Frauen zugegeben haben würden, daß da, wo ihrer Ueberzeugung nach die köstliche Perle, die Liebe, noch unberührt schlief, eine unreine Flamme verheerend loderte.

Elisabeth war froh, als sie den Onkel um eine Ecke biegen und auf das Haus zukommen sah. Tief aufathmend saß sie endlich an seiner Seite im Wagen. Sie hatte den Hut abgenommen und badete die heiße Stirn in einem köstlich frischen Abendlüftchen, das leise vorüberstrich. Auf den schwach zitternden Blättern der Pappeln zu beiden Seiten der Fahrstraße glänzte der letzte Sonnenstrahl; auch über die blühenden Kartoffelfelder flog noch ein goldener Hauch, aber der Wald, der mit seinen Armen Elisabeth’s trautes Heim umschloß, lag dunkel und düster da drüben, als habe er bereits das sonnige Leben vergessen, das ihm doch heute bis in das innerste Herz geschlüpft war.

Der Oberförster hatte das schweigende junge Mädchen einige Mal von der Seite angesehen. Plötzlich nahm er Zügel und Peitsche in eine Hand, faßte mit der anderen Elisabeth’s Kinn und bog ihr Gesicht zu sich herüber.

„He, laß ‘mal sehen, Else!“ sagte er. „Was, zum Henker, hast ja zwei Runzeln auf der Stirn, so tief, wie der Sabine ihre Ackerfurchen! … Hat’s was gegeben da drin? Heraus mit der Sprache – Du hast Dich geärgert, nicht?“

„Nein, Onkel, Aerger war’s nicht, aber geschmerzt hat es mich, daß Du so Recht gehabt hast hinsichtlich Deiner Ansicht über Fräulein von Walde,“ entgegnete Elisabeth, indem ein tiefes Roth der Erregung über ihre Züge flog.

Sie schilderte ihm dann Helenens Benehmen und theilte ihm auch die Vermuthungen der Damen mit. Der Oberförster lächelte vor sich hin.

„Aber, Onkel,“ fuhr sie fort, „Du wirst doch nicht glauben, daß ein Mensch um einer solchen Neigung willen seine besseren Gesinnungen aufgiebt?“

„Um einer solchen Neigung willen, Kind, sind schon ganz andere Dinge geschehen, und wenn ich auch Fräulein von Walde’s Schwäche und Nachgiebigkeit durchaus nicht billige, weit entfernt, so beurtheile ich sie doch jetzt milder… Das ist die Macht, die uns selbst Vater und Mutter vergessen läßt um eines Anderen willen.“

„Ja, das eben kann ich mir ganz und gar nicht vorstellen, Onkel, wie man einen fremden Menschen lieber haben kann, als die eigenen Eltern,“ entgegnete Elisabeth eifrig.

„Hm,“ meinte der Oberförster und ließ die Peitsche leicht auf den Rücken des Braunen fallen, um ihn ein wenig anzutreiben. Diesem „Hm“ folgte ein leichtes Räuspern und dabei ließ er es bewenden.

„Siehst Du dort den schwarzen Strich über dem Walde?“ fragte er dann nach einem längeren Schweigen, während dessen er sich in seine eigene Vergangenheit versenkt hatte, indem er mit der Peitsche nach den immer näher rückenden Bergen zeigte.

„Ja wohl, das ist die Fahnenstange auf Schloß Gnadeck. Ich habe sie schon vorhin entdeckt und bin in diesem Augenblick unsäglich froh in dem Gedanken, daß dort ein Stückchen Erde ist, auf welchem wir heimisch sind, eine Stätte, von der Niemand in der Welt das Recht hat, uns zu vertreiben. Gott sei Dank, wir haben eine Heimath!“

„Und was für eine!“ sagte der Oberförster, während sein leuchtender Blick über die Gegend flog. „Als ich noch ein kleiner Junge war, da lebte schon die Sehnsucht nach den Thüringer Wäldern in mir, und daran war mein Großvater schuld mit seinen Erzählungen. Er hatte seine Jugendzeit in Thüringen verlebt und schüttelte Sagen und Märchen seiner Heimath förmlich aus dem Aermel. Nachdem ich denn meine Sache gelernt hatte, wanderte ich hierher. Damals gehörte noch der ganze Forst, den wir hier vor uns sehen, den Gnadewitzes; aber denen mochte ich nicht dienstbar sein, ich kannte diese Menschenschinder genug von meinem Vater her. Ich war der erste Ferber seit undenklichen Zeiten, der darauf verzichtete, in ihren Diensten zu stehen, und ließ mich beim Fürsten L. anstellen. Der Universalerbe des letzten Gnadewitz hat die großen Waldungen getheilt, weil der Fürst von L. seinen Waldbesitz zu vergrößern wünschte und sich diese Liebhaberei ein tüchtiges Stuck Geld kosten ließ. So kam es, daß ein lebhafter Wunsch meiner Jugend erfüllt wurde, denn ich wohne jetzt in dem Hause, das eigentlich die Wiege der Ferber ist … Du weißt doch, daß wir aus Thüringen stammen?“

[99] „Ja wohl, schon seit meiner Kinderzeit.“

„Weißt auch, was es für eine Bewandtniß mit unserer Herkunft hat?“

„Nein.“

„Nun, es ist freilich schon ein wenig lange her und ich bin vielleicht noch der Einzige, der die Geschichte kennt; aber ganz verlieren soll sie sich doch nicht, das Andenken ist ja der einzige Dank, den wir Nachkommen für eine brave That haben können; drum sollst Du die Geschichte jetzt hören und später einmal erzählst Du sie weiter. … Vor etwa zweihundert Jahren – Du siehst, wir können unsern Stammbaum auch ein gutes Stück zurückleiten, nur schade, daß wir nicht zu sagen wissen, wer unsere Ahnenmutter war, solltest Du indeß einmal darum befragt werden, vielleicht von der Frau Baronin Lessen und dergleichen, so kannst Du getrost sagen, daß wir vermuthen, es sei – wenn auch nicht gerade die Gustel von Blasewitz, denn die Geschichte spielt im dreißigjährigen Krieg, – so doch eine Marketenderfrau gewesen. … Vielleicht war es auch eine rechtschaffene, brave Frau, die bei ihrem Mann in allen Bedrängnissen des Krieges treu ausgehalten hat; aber verzeihen kann ich’s ihr doch nicht, daß sie ihr Kind verlassen konnte … Nun also, vor etwa zweihundert Jahren sieht die Frau des Jägers Ferber, als sie in der Morgenfrühe die Hausthür aufmacht – dieselbe, die jetzt auch mein Hab und Gut verschließt – ein Kindlein auf der Schwelle liegen. Heisa, die hat die Thür wacker zugeschlagen, denn damals hat sich viel Zigeunergesindel in den Wäldern umhergetrieben und sie hat gemeint, es sei solch’ ein unreines Wesen. Ihr Mann aber war christlicher, er hat das Kind hereingeholt, es war kaum einen Tag alt. Auf seiner Brust hat ein Zettel gelegen, der hat besagt, man möge sich des kleinen Knaben annehmen, er sei ehelich geboren und habe in der heiligen Taufe den Namen Hans erhalten, man werde später Näheres über das Kind erfahren. In dem Wickelkissen hat auch ein Beutelchen mit etwas Geld gesteckt. Die Jägerfrau ist sonst ein gutes Weib gewesen, und als sie gehört hat, daß der Knabe von christlichen Eltern und wahrscheinlich ein ehrlich Soldatenkind sei, das wohl die Eltern ausgesetzt hatten, um es nicht in die Gefahren des Krieges zu bringen, da hat sie ihn an ihr Herz genommen und ihn mit ihrem kleinen Mädchen aufgezogen, als ob sie Geschwister seien. Und das war sein Glück, denn es hat sich keine Menschenseele von seinen Verwandten wieder um ihn gekümmert. Später hat ihn sein Pflegevater adoptirt, und um sein Glück voll zu machen, hat er auch sein schönes Milchschwesterlein heimführen dürfen. Er sowohl, wie auch sein Sohn und ein Enkel haben als Jäger der von Gnadewitz in meiner jetzigen Wohnung gelebt und sind auch darin gestorben. Erst mein Großvater ist auf die Besitzung nach Schlesien versetzt worden … Als Knabe ärgerte ich mich immer unbeschreiblich, daß nicht nach so und so viel Jahren eine gräfliche Mutter aufgetaucht war, die in dem Findling ihr durch Bosheit geraubtes Kind erkannt und ihn triumphirend in ihr Schloß zurückgeführt hatte. Diese fehlende romantische Wendung im Geschick unseres Ahnherrn habe ich freilich später um so lieber verschmerzt, als mir der Gedanke kam, daß mein Erscheinen auf dieser schönen Welt dann doch vielleicht ein sehr zweifelhaftes sei; auch gefiel mir mein wackerer Name zu gut, als daß ich einen anderen hätte führen mögen … Aber wunderbar war mir doch zu Muthe, als ich zum ersten Male die Schwelle überschritt, auf welcher der kleine Ausgesetzte wohl den hülflosesten Augenblick seines Lebens verbringen müßte; seine natürlichen Versorger hatten ihn verlassen und das Mitleid hatte ihre Stelle noch nicht eingenommen… Der tief ausgetretene Stein ist ohne Zweifel noch derselbe, auf dem das Kind gelegen hat, und so lange ich lebe oder in dem Hause etwas zu sagen habe, soll er nicht von seiner Stelle gerückt werden.“

Plötzlich bog sich der Oberförster vor und deutete durch die Zweige, denn man fuhr bereits im Walde.

„Siehst Du dort den weißen Punkt?“ fragte er.

Der weiße Punkt war die Haube Sabinens, welche vor der Thür saß und auf die Rückkehrenden aufschaute. Als sie des Wagens ansichtig wurde, stand sie eilig auf, schüttete den Inhalt ihrer Schürze, der sich später als eine Menge Vergißmeinnicht auswies, in einen neben ihr stehenden Korb und ging den Ankommenden entgegen.

Noch eine Zeit lang saß heute Abend Elisabeth mit dem Onkel zusammen. In dem Oberförster waren eine Menge Erinnerungen wach geworden. Mit dem Erzählen der zweihundertjährigen Familiengeschichte waren auch viele Entschlüsse, Pläne und Empfindungen seiner Jugendzeit aufgetaucht, die er jetzt mitleidig lächelnd an sich vorübergehen ließ; sie waren sammt und sonders vor dem reellen Leben zerstoben, wie Spreu im Winde. Er erzählte behaglich, wie Einer, der auf sicherem Lande steht und nur von fern noch das Rauschen der Brandung hört, die ihm nichts mehr anhaben kann. Manchmal fiel auch ein Witzwort oder eine Neckerei dazwischen, die von Elisabeth oder Sabine, wem es gerade galt, gehörig parirt und zurückgegeben wurde.

Mittlerweile war der Mond groß und voll über die Baummassen getreten, es wurde Zeit, daß Elisabeth an den Heimweg dachte.

„Schönen Dank für die Spazierfahrt! Gute Nacht, Herzensonkel!“ rief sie, während sie den Kranz, den die alte Sabine inzwischen aus ihren Vergißmeinnicht gewunden hatte, sich scherzend auf das blonde Haar drückte, eilte durch Haus und Hof und stand bald droben auf dem Berge außerhalb des Gartens, dessen Thür sie zuschlug. Sie flog auf dem schmalen, mondbeglänzten Waldweg aufwärts. Droben im Wohnzimmer brannte die Lampe; der Lichtschimmer war trotz der Mondbeleuchtung weithin sichtbar, weil die Fronte des Zwischenbaues im tiefen Schatten lag.

Als sie auf die Waldblöße heraustrat, fiel ein merkwürdiger Schatten quer über ihren Weg … Das war weder ein Baum, noch ein Pfahl, sondern eine fremde Männergestalt, die seitwärts gestanden hatte und jetzt zu ihrem Schrecken auf sie zuschritt. Die Erscheinung nahm höflich den Hut ab und in dem Augenblick verschwand Elisabeth’s Furcht, denn sie blickte in das lächelnde, gutmüthige Gesicht eines ältlichen, feingekleideten Herrn.

„Verzeihung, mein Fräulein, wenn ich Ihnen vielleicht einen kleinen Schrecken eingejagt habe,“ sagte er und blickte freundlich über zwei große, funkelnde Brillengläser hinweg in ihr Gesicht, „aber ich habe es weder auf Ihr Leben, noch auf Ihre Börse abgesehen und bin nichts weiter, als ein heimkehrender, friedlicher Reisender, der gern wissen möchte, was es mit dem Licht da droben in den Ruinen für ein Bewenden hat … Ich überzeuge mich übrigens in diesem Augenblicke, daß es ganz überflüssig war, zu fragen … Die Feen und Elfen führen dort ihren Reigen auf und die schönste streift im Walde umher, um Keinen ungestraft des Weges ziehen zu lassen, der ihren gefeiten Ring betritt.“

Der galante Vergleich, so abgenutzt er übrigens auch sein mochte, war doch in diesem Augenblick nicht übel angewendet, denn die schlanke Mädchengestalt im weißen Gewande, den blauen Kranz über dem engelschönen Gesicht und vom Mondlicht umflossen, konnte recht wohl für eine Märchenerscheinung gelten, als sie so leicht durch die Gebüsche über den einsamen Berg dahinflog.

Sie selbst aber lachte innerlich über das seichte Compliment und dachte zugleich ein wenig entrüstet, sie sähe doch wahrhaftig nicht so leichtfertig aus, wie solch ein quecksilbernes Elfenkind, und das wolle sie dem alten Herrn auf der Stelle klar machen.

„Es thut mir leid,“ sagte sie leicht, „daß ich Sie in die rauhe Wirklichkeit zurückführen muß, aber ich wüßte wahrhaftig nicht, wie ich es anfangen sollte, dort in dem Licht etwas Anderes zu sehen, als die respectable Lampe in der gemüthlichen Stube eines fürstlich L.’schen Forstschreibers.“

„Ei,“ lachte der Herr, „und haust der Mann ganz allein in den unheimlichen alten Mauern?“

„Er könnte es getrost wagen, denn über den, der den rechten Weg wandelt, haben die ‚Unheimlichen‘ keine Gewalt … Uebrigens leisten ihm noch einige lebende Wesen Gesellschaft, unter Anderen auch zwei gutgeartete Ziegen und ein allerliebster Canarienvogel; die Eulen ungerechnet, die sich jedoch sehr indignirt in’s Privatleben zurückgezogen haben, weil sich das Treiben lustiger Menschenkinder nicht mit der ernsten Lebensanschauung dieser gestrengen Herren verträgt.“

„Oder auch, weil sie lichtscheu sind und es nicht vertragen können …“

„Daß der neue Ankömmling die Wahrheit verehrt?“

„Auch möglich … Ich wollte aber eigentlich sagen, daß sie die zwei Sonnen fliehen, die plötzlich in den Ruinen aufgegangen sind.“

„Zwei Sonnen auf einmal? … Das wäre aber auch eine starke Zumuthung für die armen Eulenaugen und möchte selbst einem Feueranbeter zu viel werden!“ entgegnete lachend Elisabeth, [100] indem sie mit einer leichten Verbeugung an ihm vorüber eilte, denn die Eltern traten eben aus dem Mauerpförtchen und gingen ihr einige Schritte entgegen. Sie waren besorgt heruntergeeilt, als sie Elisabeth’s Stimme und die eines fremden Mannes gehört hatten, und gaben ihr nun, nachdem sie ihr kleines Abenteuer erzählt hatte, einen sanften Verweis dafür, daß sie so rückhaltslos auf ein Gespräch eingegangen war.

„Deine Neckerei hätte sehr unangenehme Folgen für Dich haben können, mein Kind,“ sagte die Mutter. „Zum Glück sind es Männer von Bildung gewesen …“

„Männer?“ unterbrach sie das junge Mädchen erstaunt. „Es war ja ein einziger.“

„Nun, dann sieh Dich um,“ sagte der Vater, „dort kannst Du sie noch sehen.“

Wirklich tauchten da, wo der Weg anfing, steil abwärts zu laufen, noch einmal zwei helle Herrenhüte auf.

„Da kannst Du sehen, Mütterchen,“ meinte Elisabeth lachend, „wie wenig verfänglich die Begegnung gewesen ist. Der Eine hat sich nicht einmal aus dem Gebüsch heraus getraut, und hinter dem guten, alten Gesicht des Anderen steckt sicher auch nicht das Atom einer Banditenseele.“

Oben in ihrem Zimmer nahm sie vorsichtig den Kranz von der Stirn, legte ihn auf einen Teller und stellte Beides unter Beethoven’s Büste. Dann küßte sie den schlafenden Ernst auf die Stirn und sagte den Eltern gute Nacht.

„Holla, Else, lauf’ nicht so!“ schrie der Oberförster, als er am andern Tag, die Büchse über die Schulter geworfen, in der dritten Nachmittagsstunde aus dem Walde trat und quer über die Wiese nach seinem Hause schritt.

Elisabeth flog den Berg herab, den runden Hut am Arm, statt auf den Flechten, die im Sonnenglanz weithin leuchteten, und lief, unten am Haus angekommen, lachend in die Arme des Onkels, die er ihr ausgebreitet entgegenhielt.

„Onkelchen, Onkelchen, was ich da habe!“ rief sie und zog behutsam eine kleine Schachtel aus der Tasche.

„Es ist für Dich,“ fuhr sie mit freudestrahlendem Gesicht fort indem sie den Deckel der Schachtel öffnete, in welcher der Oberförster auf einem grünen Blatte eine große citrongelbe Raupe mit schwarzen Punkten erblickte.

„Alle Tausendsapperment, Sphinx Atropos!“ rief er entzückt.

„Aber umsonst bekommst Du den Schatz nicht,“ wehrte Elisabeth den Onkel ab, der schon die Hand nach der Raupe ausstreckte „Du mußt mir zwölf baare Groschen dafür bezahlen.“

„Zwölf Groschen?“

„Billiger thue ich’s nicht. Wird doch manch altes, verschimmeltes Pergamentblatt, das man kaum anrühren möchte, so abscheulich. sieht es aus, gar manchmal mit Gold aufgewogen, sollte da so ein lebendiges Prachtstück der Natur nicht seine zwölf Groschen werth sein?“

„Altes, verschimmeltes Pergamentblatt, na, das sage einmal vor gelehrten Ohren, da wirst Du schön ankommen.“

„Ach, hier im frischen, freien Walde giebt es keine.“

„Nimm Dich in Acht – Herr von Walde –“

„Steckt in den Pyramiden.“

„Könnte aber plötzlich kommen und gewisse naseweise Fräulein zur Rechenschaft ziehen; ist ein Haupthahn der Gelehrtenwelt.“

„Nun, meinetwegen können sie ihm Denksäulen errichten und Lorbeeren streuen, so viel sie wollen, ich kann es ihm nicht vergeben, daß er über diesem todten Kram die Ansprüche vergißt, die das Leben an ihn zu stellen berechtigt ist, daß er vielleicht nach einem unversehrten Küchenzettel des Lucull, oder Gewißheit darüber sucht, ob die Römer in der That ihre Fische mit Sclavenfleisch fütterten, während die Armen auf seinen Gütern hungern und unter der Geißel der Baronin in ein modernes Sclavenjoch getrieben werden.“

„Heisa, dem mag sein linkes Ohr klingen! … Schade, daß er dies Glaubensbekenntniß nicht mit anhören kann… Hier also sind Deine zwölf Groschen, wenn’s nicht anders sein soll. Du willst Dir doch irgend einen Firlefanz, eine Feder oder solch’ einen Tand auf Deinen Hut dafür kaufen?“ sagte er lächelnd.

Sie hielt ihren Hut mit ausgestrecktem Arm von sich ab und betrachtete entzückt die zwei frischen Rosen, die sie in das einfach geschlungene schwarze Sammetband gesteckt hatte. „Sieht das nicht wunderlieblich aus?“ fragte sie. „Und glaubst Du, ich werde mein junges Haupt freiwillig unter düstere Federwolken stecken, wenn ich Rosen, frische Rosen haben kann? … Und da ist Deine Raupe, und nun sollst Du auch wissen, weshalb ich Dich gebrandschatzt habe… Heute Morgen war die Frau eines armen Webers aus Lindhof bei meiner Mutter und bat um eine Unterstützung. Ihr Mann ist gestürzt, hat sich Arm und Fuß verletzt und kann seit Wochen nichts verdienen. Die Mutter gab ihr altes Linnen und ein großes Hausbrod; mehr zu geben geht über ihre Kräfte, wie Du weißt… Sieh, hier habe ich fünfzehn Groschen aus meinem Sparschatz, mehr war zur Zeit nicht drin – drei desgleichen sind von Ernst, der am liebsten seine Bleisoldaten verkauft hätte, um der armen Frau zu helfen; dazu kommt der Preis für die Raupe, macht zusammen einen ganzen Thaler, und der wird sogleich in das Weberhäuschen getragen.“

„Läßt sich hören… Hier ist noch ein Thaler, und – Sabine,“ rief er in das Haus hinein, „hole ein tüchtiges Stück Fleisch aus dem Salzfaß und lege es zwischen grüne Blätter – das nimmst Du auch mit,“ wandte er sich wieder zu Elisabeth.

„Ach, Du lieber, prächtiger Onkel!“ jubelte das Mädchen, indem sie seine große Hand zwischen ihre schlanken Finger nahm und sich bemühte, sie herzhaft zu drücken.

Die alte Haushälterin trat aus der Thür, und während sie auf des Oberförsters Wink Elisabeth das Fleisch hinreichte, flüsterte sie ihm zu, Herr von Walde, der gestern spät Abends von seiner Reise zurückgekehrt sei, warte schon seit einiger Zeit auf ihn.

„Wo?“ fragte er.

„Hier unten in der Wohnstube.“

Sie standen aber gerade vor dieser Stube, und die Fenster waren offen. Elisabeth drehte sich überrascht um, konnte aber nichts entdecken, sie war feuerroth geworden. Der Onkel jedoch zog, ohne sich umzusehen, seinen Kopf auf eine unendlich komische Weise zwischen die Schultern, strich schmunzelnd seinen Bart und sagte leise mit unterdrücktem Lachen: „Da haben wir die Bescheerung; Du hast Dir ein gutes Süppchen eingebrockt, der hat Alles mit angehört.“

„Desto, besser,“ erwiderte das junge Mädchen und hob fast trotzig den Kopf, „er wird ohnehin selten genug die Wahrheit zu hören bekommen.“ Dann reichte sie dem Onkel und Sabinen die Hand zum Abschied und schritt langsam durch den Wald nach Lindhof zu.

Im ersten Augenblick war ihr der Gedanke peinlich gewesen, daß Herr von Walde ihr Urtheil über ihn so wider Willen hatte mit anhören müssen; dann aber meinte sie, ganz ebenso würde sie ihm ja auch die Wahrheit in’s Gesicht gesagt haben. Da aber nicht zu vermuthen stand, daß er sie je um ihr Gutachten befragen würde – ein Gedanke, der sie lächeln machte im Hinblick auf seine Unnahbarkeit – so konnte es ihm wirklich nicht schaden, daß ihn der Zufall zum Zeugen eines völlig unparteiischen Ausspruchs – wenn auch nur aus einem Mädchenmunde – gemacht hatte… Wie mochte es aber kommen, daß er so plötzlich und unerwartet zurückgekehrt war? Fräulein von Walde hatte stets ein mehrjähriges Ausbleibens ihres Bruders vorausgesetzt und war vorgestern noch gänzlich ahnungslos in Bezug auf seine Rückkehr gewesen… Die Begegnung am gestrigen Abend fiel ihr plötzlich ein. Der alte Herr hatte ja auch gesagt, er sei ein heimkehrender Reisender, aber er mit seinen gemüthlich lächelnden Zügen und seinem behäbigen Wesen war doch nun und nimmermehr der ernste, stolze Besitzer von Lindhof; dann wohl eher der Andere, der schweigend im Dunkel der Gebüsche gewartet hatte, bis seinem Begleiter die gewünschte Auskunft über das fragliche Licht zu Theil geworden war… Was aber mochte Herr von Walde von ihrem Onkel wollen, der, wie sie wußte, niemals in irgend welchem Verkehr mit ihm gestanden hatte?

Diese und ähnliche Gedanken beschäftigten sie lebhaft auf ihrem Wege nach dem Hause des Webers. Mann und Frau weinten vor Freude über die unverhofften Spenden, und von tausend Segenswünschen der armen Leute begleitet verließ Elisabeth das Häuschen.

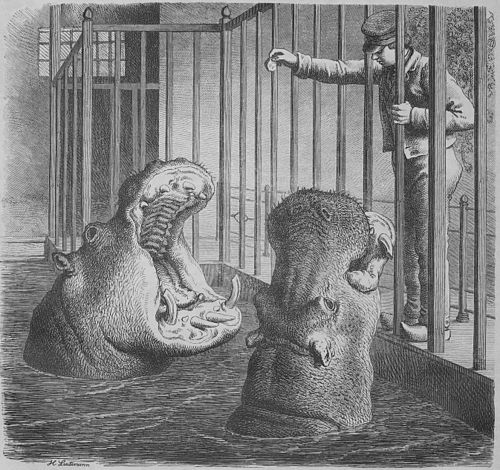

Der bekannte Thierhändler und Menageriebesitzer Casanova, der sich einen besondern Beruf daraus gemacht hat afrikanische Bestien nach Europa überzuführen, zählte unter seiner lebendigen Sammlung u. a. auch ein Paar junger Nilpferde, welche die thierkundigen Brehm und Leutemann bereits im Jahrgange

1859, Nr. 47, unsern Lesern vorführten. Herr Casanova hatte sich anfänglich der Hoffnung hingegeben, seine beiden dicken Schützlinge dem Kaiser von Oesterreich zu Füßen legen zu dürfen, der bekanntlich seiner Menagerie in Schönbrunn große Theilnahme zuwendet. Der fatale italienische Krieg, welcher damals eben beendigt war, und der noch fatalere Verlust der Lombardei übten ihren Einfluß auch auf die Geschicke der jungen Großen des Nil aus. Man hielt in Oesterreich in richtiger Erwägung der Umstände damals die Zeit nicht für geeignet zur Erwerbung so theurer Wesen, so conservativ dieselben allem Anschein nach auch sein mochten. Ihr Pflegevater beförderte sie also zunächst nach Leipzig, von da nach Berlin. Wahrscheinlich geschah hier bereits ihr Ankauf für den Amsterdamer Zoologischen Garten, denn kurze Zeit darauf wurden sie in letzteren aufgenommen. Die behäbigen Holländer nahmen keinen Anstoß an den weniger schlanken Taillen der Wasserfreunde und betrachten die Flußpferde sogar als Capital- und Prachtstücke ihrer überaus reichen Thiersammlung.

Dem Flußpferdpärchen ist dort eine comfortable und ihren heimathlichen Liebhabereien möglichst entsprechende Wohnung eingerichtet worden. Während der Nacht lagern sie in einem massiv gebauten, festen Stalle, in welchem sie, wie schon ihre Urahnen zu Hiob’s Zeiten, „Heu fressen wie Ochsen“. Am Morgen spazieren sie durch die weite Thür heraus in das geräumige und tiefe Wasserbassin und bleiben in diesem den größten Theil des Tages hindurch, meistens sogar gänzlich untergetaucht. Das Bassin ist da, wo nicht [102] der Stall seine Einfassung bildet, zum Schutz des Publicums größtentheils mit eisernen Säulen und Glaswänden umgehen. Tritt der Besucher an das Gitter heran, so bemerkt er gewöhnlich zunächst nichts als die ruhige glatte Wasserfläche. Beide Thiere haben sich – sei es aus angeborener Bescheidenheit oder aus Liebe zu philosophischer Gründlichkeit – auf den Boden des Wassertümpels zurückgezogen. Plötzlich jedoch taucht aus der geheimnißvollen Tiefe ein so ungeschlachter Kopf auf, daß seines Gleichen in der ganzen Natur nicht zu finden ist, außer bei andern Flußpferden. Aus Nasenlöchern und Maul wird die Luft mit gewaltigem Schnauben ausgestoßen, als sei hier das Urbild einer Locomotive vorhanden. Dann saugt das Ungeheuer eine Ladung frischer Luft ein, verschwindet eben so plötzlich unter dem zusammenplatschenden Wasser und die vorige Stille tritt wieder ein. Der Wärter belehrt uns, daß dies das Weibchen des Pärchens war! Wir sind ihm für diesen Wink zu besonderem Danke verpflichtet, denn ohne seine Andeutung hätten wir dieses Wesen nimmermehr zum „schönen“ Geschlecht gerechnet. Eine Zeit lang harren wir erwartungsvoll, da erscheint der Kopf des zweiten Thieres, durch bedeutendere Größe und dunklere Färbung als das Männchen gekennzeichnet. Man hat dasselbe gewöhnt auf den Namen Hermann zu hören. Der dicke Hausherr wiederholt genau dieselben Manöver, welche vorhin seine Schöne ausführte, und verschwindet nach kurzem Verkehr mit der Oberwelt ebenso schnell wieder, als er emportauchte. Jetzt können mehrere Minuten vergehen, ehe die Ruhe der dunkeln Fluth unterbrochen wird. Der Unkundige kann das Bassin mehrere Male umwandeln, ohne das geringste Leben in demselben zu ahnen. Um so mehr wird er dagegen überrascht, wenn jetzt mit einem Male das Pärchen gemeinschaftlich zum Vorschein kommt, wie auf Commando, in rührender Harmonie schnauft und pustet, dann Luft schluckt und – patsch – wieder gemeinschaftlich verschwunden ist. In dieser friedlichen, einförmigen Weise verläuft das Leben des Pärchens den lieben langen Tag hindurch, wenn nicht der Wärter durch Einwerfen von Futter in den Stall die Thiere zum Heraussteigen veranlaßt und hierdurch dem schaulustigen Publicum den vollen Anblick derselben verschafft.

Eine entsprechend breite und starke Treppe, mit derben Querleisten versehen, erleichtert den plumpen Ungethümen das Herausklettern. Zuerst kommt wieder der fast viereckige Kopf zum Vorschein; ihm folgt ein dicker, aufgeschwollener, wulstiger Hals, dann ein Rumpf, der einer ungeheuern lebendigen Walze gleicht und von vier unverhältnißmäßig kurzen und stämmigen Beinen getragen wird. Jetzt ist das ganze Thier sichtbar, arbeitet sich mühsam auf seiner Treppe hinauf und wackelt unbehülflich in den Stall. Hier beginnt es sofort mit urkräftigem Schmatzen seine Mahlzeit.

„Manchmal,“ sagt unser Berichterstatter, „läßt es uns dabei eine Extravorstellung genießen, indem es auf Nilpferd-Weise seine Losung giebt. Dies hat schon damals, als das erste Nilpferd nach London gelangte, viel andächtige Zuschauer gehabt und man konnte in Berichten von da lesen, daß das Thier mittels eines besonderen Muskelapparates seinen Koth im Kreis herumspritze; ebenso fehlte es auch nicht an teleologischen Erklärungsversuchen hierfür. Die letzterwähnte Thatsache ist ganz richtig, der Muskelapparat aber eingebildet, denn die ganze, allerdings höchst sonderbare Erscheinung wird nur dadurch hervorgebracht, daß das kleine, offenbar aber sehr kräftige Schwänzchen mit großer Energie dabei hin und her geschwenkt wird. Im Stall der Amsterdamer Nilpferde wirkt das ganz komisch und unschädlich, dahingegen kann es sehr verhängnißvoll werden, wenn das Thier jenes Experiment etwa im Bassin ausführt, das von einer reichen Menge Zuschauer umstanden ist. Es hält dann wohl, ohne weiter sichtbar zu sein, die betreffende Gegend aus dem Wasser heraus und wehe Denjenigen, die etwa ungewarnt in der Schußlinie stehen.

Unsere Nilpferde waren etwa drei und einen halben Fuß hoch, als sie in Amsterdam ankamen, sie hatten also ungefähr etwas über die Hälfte ihrer vollen Höhe erreicht. Seit jener Zeit haben sie bedeutend an Größe zugenommen, sind jedoch noch lange nicht ausgewachsen. Man erkennt Letzteres auch deutlich an den Zähnen, die zwar eine ganz respectable Größe und Stärke besitzen, jedoch noch lange nicht ihre volle Entwickelung erreicht haben. Der aufgesperrte Rachen selbst eines solchen noch nicht ganz erwachsenen Thieres bietet einen Anblick, der sich mit Worten nicht schildern läßt, und selbst ein Bild, wie das unserige, obgleich ganz treu, kann nicht den Eindruck der Wirklichkeit geben. Er ist ungeheuer und scheußlich zugleich. Man glaubt sich einem riesigen Ungethüm früherer Erdperioden gegenüber und kann sich nur mit Mühe an den Gedanken gewöhnen, daß diese Geschöpfe eine Berechtigung zur Existenz in der Jetztzeit haben. Die Bestien geben jenes Schauspiel sehr oft, denn im Gegensatz zu ihren Collegen in London und in Paris sind sie so zahm, daß sie sich gern vom Publicum füttern lassen. Tauchen sie so, indem sie das Maul schon unter Wasser öffnen, senkrecht aus der Tiefe, so bleibt vollauf genug Wasser im offenen Rachen zurück, um ein einjähriges Kind darin baden zu können. Ein Mann könnte sich ohne Beschwerde hineinsetzen und ein Sitzbad nehmen; die Eckzähne böten sich dabei als treffliche Vorrichtungen zum Anhalten dar.

Mit ihrem Wärter sind die beiden Flußpferde sehr vertraut. Es war diesem ein Leichtes, das Pärchen zum Aufsperren des Rachens zu bewegen, als der Zeichner unseres Bildes einige Studien nach dieser Stellung zu machen wünschte. Sie warteten ruhig und als ganz vortreffliche Modelle, bis ihnen ihr Freund einmal einen Brodbrocken in das begehrliche Maul fallen ließ. Noch besser ging es, als der Wärter, nachdem sein Brodvorrath erschöpft war, mit einem großen Stück Holz den wackern Hermann an der Oberlippe kitzelte. Dieser sperrte dann im übergroßen Wonnegefühl den Rachen womöglich noch weiter auf, als vorher.

Die Nilpferde gehören, wie auch die Elephanten, zu denjenigen Thieren, welche sich schon viele Jahre vor Erreichung ihrer eigentlichen Größe fortpflanzen. Es scheint diese interessante Thatsache noch wenig beachtet, da man sie in den gewöhnlichen naturgeschichtlichen Werken nicht erwähnt findet. In England wurde vor mehreren Jahren ein Elephantenweibchen von nur sechs Fuß Höhe gezeigt, welches ein säugendes Junges bei sich hatte, und die Amsterdamer Nilpferde haben bereits vier Mal Junge geworfen und zwar regelmäßig ein Jahr nach dem andern, jedesmal eins. Leider konnte man die Jungen der ersten drei Würfe nicht aufbringen. Das alte Thier, welches außerordentlich an das Männchen gewöhnt ist, ward von dem letztern abgesperrt, da man hoffte, es werde sich dann um so eifriger des Jungen annehmen. Es ward jedoch im Gegentheil hierdurch unruhig und vernachlässigte das Kleine so sehr, daß man letzteres wegnehmen mußte. Man versuchte das Junge mit Kuhmilch aufzuziehen, füllte letztere in eine große Gummiflasche und ließ das Thier an derselben saugen. Man erhielt auf diese Weise die Jungen einige Wochen lang am Leben, aber auch nicht länger.

Bei dem letzten, dem vierten Jungen, welches im August vorigen Jahres geboren wurde, ist man glücklicher gewesen. Man wendete bei ihm während der ersten Wochen zwar auch die Gummiflasche an, kam aber dann auf ein viel einfacheres Mittel. Die lauwarme, verdünnte Milch schüttete man in einen Napf, ein Wärter, nicht selten auch der Director des Gartens, Herr Westermann selbst, hielt die Hand hinein und das junge Thier saugte dann, indem es die Finger der Hand in’s Maul nahm, in kurzer Zeit die Milch aus. Dieses Tränken ward in Zwischenräumen von drei bis vier Stunden wiederholt und das Thier gedieh dabei vortrefflich. Man setzt jene Abfütterungen selbst die Nacht hindurch in den angegebenen Pausen fort, und es kommt vor, daß der Director, in dessen Zimmer das Thier wohnt und sein besonderes Bassin hat, deswegen dort bleibt, in der Nacht aufsteht und die Tränkung besorgt, – von einem schon bejahrten Manne gewiß eine seltene Aufopferung! In den Kreisen der Thierfreunde Amsterdams betrachtet man diese Aufzucht des jungen Nilpferdes (der erste Fall bei dieser Thierart) als so interessant, daß man von dem Zeichner unseres Bildes die Operation des Tränkens malen ließ, nachdem man ihn deshalb ausdrücklich nach Amsterdam berufen hatte.

„Caroline!“ Der Ausruf lag auf Herder’s Lippen, aber der Athem fehlte ihm, ihn laut werden zu lassen. Sein ganzes Leben war in seinen Augen. Die Gestalt bewegte sich. Sie ging nicht, sie schwebte über die Galerie fort, unhörbar, mit Geisterschritten; schon war sie am Ende der Galerie, die Thür öffnete sich vor ihr, oder nahm die Wand, die Luft sie auf? Sie war verschwunden, nicht sieben oder acht Secunden lang hatte die Erscheinung gedauert.

Alles war still und finster im Thurmzimmer wie früher.

Herder warf sich zurück in seine Kissen, er rang tief Athem holend nach Luft, und indem er beide Arme wie in tiefster Mattigkeit auf die Bettdecke legte, sagte er:

„Das ist entweder sehr wunderbar, oder sehr arg … sehr arg!“

Er hatte seine ganze Fassung wiedergefunden.

„Es ist unglaublich!“ fuhr er nach einer Weile ruhigen Besinnens fort … „Caroline! Dem Grafen könnte ich verzeihen … Diese großen Herren halten sich zu jedem Scherz auf Kosten niedrig geborener Sterblicher berechtigt. Aber Caroline! Sie … daß sie sich hergiebt zu einer solchen Komödie … mit mir … daß sie hier sein kann und sich mir verbirgt … daß sie die Vorwürfe, welche ihre Briefe mir machen, so in Scene setzen … mir wie in einem Pantomimenspiel als das Wesen, an dem ich mich im Leben am schwersten versündigt, erscheinen kann … o mein Gott! … greift ein Mädchen, welches den Mann ihrer Liebe achtet, zu solchen Mitteln? … Blendwerk, widriges Gaukelspiel … es ist nicht möglich, nicht möglich!“

In furchtbarer Aufregung sprang Herder aus dem Bette. Er eilte zu den Fenstern und riß die Läden auf. Ueber dem Berge im Osten dämmerte Morgengrauen. Um Untersuchungen anzustellen, war es zu dunkel. Herder legte sich wieder nieder. Den peinigendsten Gedanken hingegeben, erwartete er das Wachsen des Lichts; es stieg allmählich, unmerkbar, nach einer Viertelstunde schon konnte er sich erheben und sich ankleiden, aber was half es, gekleidet zu sein … es war noch Niemand im ganzen Schlosse schon aufgestanden. Er mußte sich gedulden noch lange, lange Zeit.

Endlich hörte er Geräusch … die Portalthür unten wurde geöffnet. Er verließ nun sein Zimmer. Draußen auf dem Corridor herrschte noch Dämmerung; auf der Treppe war schon volles Licht. Am Fuße derselben fand Herder den Hausmeister oder Burgvogt in Filzschuhen und in einer Leinwandjacke als seiner Morgentoilette.

„Herr Consistorialrath,“ sagte dieser betroffen, „Sie schon so zeitig aufgestanden?“

Die ehrlichste Verwunderung sprach aus den gebräunten Zügen des alten Mannes. Er wenigstens konnte nicht im Complot sein. Herder drückte ihm ein Goldstück in die Hand.

„Verrathen Sie Niemandem, daß ich so früh auf war, und führen Sie mich augenblicklich über die Galerie in meinem Zimmer in den Burgthurm.“

Der Mann blickte noch verwunderter auf den Ducaten in seiner Hand, und dann in die Züge des Hofpredigers.

„In den Burgthurm können wir schon gehen,“ sagte er zögernd, „aber von unten her, über die Wendelstiege … über die Galerie geht’s nicht!“

„Und weshalb nicht über die Galerie?“

„Weil in den Entresolzimmern, aus denen die Galerie durch’s Thurmzimmer in den Thurm führt, Gäste schlafen, die wir nicht wecken dürfen.“

„Gäste? … und wer sind diese Gäste? sagen Sie mir’s, wer?“

Der Mann stockte, er lächelte verlegen.

„Ich will, ich muß es wissen,“ rief Herder heftig aus, als er das erste Aufzucken dieses Lächelns wahrnahm.

„Nun ja,“ sagte der Burgvogt, „soll ich den Herrn Consistorialrath nicht verrathen, daß er so frühe bei der Hand war, so wird mich auch der Herr Consistorialrath nicht verrathen, daß ich’s ihm sagte. Es ist eine schöne, fremde Dame da einquartiert, die gestern Abend in der Dämmerung, von einem Mädchen begleitet, zu Fuße aus Eilsen ankam; der Herr Hofmarschall haben mir, und wer sonst noch davon weiß, auf’s Strengste verboten, davon zu reden … also …“

Der Mann legte, mit den Wimpern blinzelnd, den Finger auf den Mund.

„Eine Dame … also doch?!“ rief Herder wie zu Boden geschmettert aus.

„Sollen wir gehen?“ fragte der Burgvogt, sich dem Wege zuwendend, der zum untern Thurmeingang führte.

Die Untersuchung des Thurmes konnte nicht mehr ergeben, als was Herder bereits erfahren. Doch folgte er dem Burgvogt; er bestieg mit ihm die Wendelstiege, die in den alten Bau führte.

Als sie etwa auf halber Höhe waren, bemerkte Herder eine kleine Thür zu seiner Linken.

„Es ist die Thür zur Galerie,“ sagte der Burgvogt.

Herder sah, daß sie unverriegelt war; ein Druck auf das alte Schloß öffnete sie leicht und ohne das geringste Geräusch.

„Auf’s Beste eingeölt!“ murmelte Herder ironisch zwischen den Zähnen, „sie leistet einem Geist nicht den geringsten Widerstand!“

Er schritt durch die Thür über die Galerie bis an das Ende derselben.

Als er hier langsam und leise die Hand auf den Drücker der kleinen Thür legte, die den Eingang in die Entresolzimmer bildete, von denen der Burgvogt geredet, fand er sie verschlossen.

Er ging zurück, in den Thurm hinein, dem voraufsteigenden Führer nach.

Sie kamen in ein kleines, rundes Gemach unmittelbar unter der Plattform des Thurmes, das zu einem Wohnzimmerchen hergerichtet war, zu einem stillen Versteck, welches in der Hochsommerhitze einen sehr gemüthlichen, heimlichen Aufenthalt bilden mochte für Jemand, der mit sich allein zu sein wünschte; der mit Steinplatten belegte Boden, die dicken Mauern, die kleinen Fenster, die ursprünglich Schießscharten waren, hielten es kühl und dämmerig.

„Die hochselige Gräfin hat die Kammer so aufputzen und einige Möbel hineinbringen lassen,“ sagte der Burgvogt, „früher sah’s wüst hier aus, die alten Harnische und Gewaffen aus den Ritterzeiten hatte man auf einen Haufen hier zusammengeworfen.“

Herder hörte schon nicht mehr auf ihn … er schritt zu einem der schmalen Fenster, vor dem ein Tisch stand, neben dem Tische ein Stuhl.

Ein Stück weißen Papiers, das auf dem Boden unter dem Tische lag, hatte seine Aufmerksamkeit erregt, es war ein abgerissener Streifen, wie man sie macht, um sie als Lesezeichen in ein Buch zu legen.

Herder nahm den Streifen auf; als er ihn umwandte, fuhr ein leiser Ausruf über seine Lippen … das Papier war von einem Billet abgerissen, und die einzelnen Worte, welche auf dem Streifen standen, unzusammenhängende, gleichgültige Worte, waren von der Handschrift Carolinens.

Herder war außer sich. Mit zitternder Hand steckte er den Streifen zu sich.

Um seinem Begleiter seine Bewegung zu verbergen, sagte er mit möglichst ruhiger Stimme, auf die Platte des kleinen Tisches deutend, auf die eben sein Auge fiel:

„Da liegen Tropfen von geschmolzenem Wachs. Ganz frisch. Es muß Jemand hier in der Nacht mit einem Licht sich aufgehalten haben!“

„Es ist wahr,“ antwortete der Burgvogt herantretend … „das ist seltsam; bei Licht pflegt hier sonst Keiner von den Herrschaften heraufzukommen …“

„Kommen Sie jetzt nur hinab, ich habe genug gesehen,“ unterbrach ihn Herder und wandte sich der Wendelstiege wieder zu.

„Sie war es wirklich,“ sagte er sich im Niederschreiten im höchsten Zorn und Schmerz, „sie war es wirklich … sie hat da oben gesessen und gelesen, bis das Zeichen zum Beginn der Komödie [104] gegeben wurde. Es ist unglaublich, aber es ist wahr! O mein Gott, Caroline, Caroline … weshalb hast du mir das angethan?“

Er verabschiedete den Burgvogt und zog sich wieder in sein Zimmer zurück, das abermals für lange Zeit die Folterkammer für ihn wurde, in welcher er, von entsetzlicher Ungeduld gepeinigt, Alles auf sich einstürzen lassen mußte, was ihn innerlich empörte, durchwühlte und beschämte.

Endlich war im kleinen Schlosse das volle Leben erwacht; die Stallthüren öffneten sich und die Pferde wurden herausgeführt, um gestriegelt zu werden; die Hunde heulten bei der Morgenfütterung. Die Revierjäger sammelten sich auf dem Hofe. Im Innern des Gebäudes wurden Thüren aufgemacht und geschlossen; Diener eilten über Corridor und Stiegen; Herder ging hinaus und forderte den ersten ihm begegnendem Lakaien auf, ihn beim Grafen zu melden; er bitte um eine Audienz, er verlange dringend Gehör.

Der Diener führte ihn in das Arbeitszimmer des Grafen und hieß ihn hier warten. Dann trat er in das Schlafcabinet des gnädigen Herrn; wenige Augenblicke nachher erschien er wieder, beschäftigt, die beiden Flügel der Thür vor der Erlaucht zu öffnen, der Graf trat bereits völlig gekleidet ein. Er war Soldat und der früheste Morgen fand ihn stets in voller Thätigkeit.

Ein triumphirendes Lächeln zuckte um seine Lippen, als er in Herder’s Züge blickend die unverkennbarsten Zeichen furchtbarer Aufregung wahrnahm.

„Mein lieber Hofprediger,“ rief er aus, „so früh schon wollen Sie mich sprechen? Was ist’s, was führt Sie her? Sie scheinen aufgeregt, haben Sie unruhige Träume gehabt in Ihrem Thurmzimmer?“

„Träume, Erlaucht? nein, man wirft den Dichtern ihre Träume vor, ich bin kein Träumer und war nie wacheren Sinnes, als in der vergangenen Nacht…“

„Sie erschrecken mich, was machte Sie so wach? Sie haben doch nicht am Ende ein Erlebniß gehabt von jener Art, die nach Shakespeare’s Ausspruch ein Philosoph wie Sie sich nicht träumen läßt, also mit ‚wachem Sinne‘ beobachtet? Setzen Sie sich, erzählen Sie mir, was ist Ihnen begegnet?“

Der Graf warf sich in einen Sessel und sah Herder mit Blicken an, die in diesem Alles, was von Zorn in ihm war, hätten aufkochen machen, wenn sein Zorn nicht schon ohnehin in Siedehitze gewesen wäre.

„Erlaucht,“ sagte er bleich, leise, mit zitternder Lippe, „ich bin es meiner Stellung und meinem Namen schuldig, nicht zuzugeben, daß man mich wie ein Kind behandelt, welchem man eine Komödie vorspielen kann, um dasselbe eine Moral daraus ziehen zu lassen …“

Des Grafen Gesicht verlor den spöttischen Ausdruck, seine Brauen zogen sich zusammen.

„Eine Komödie?“

„Ja, eine Komödie,“ versetzte Herder sehr laut und heftig.

„Mein lieber Hofprediger, es scheint, Sie nehmen eine Komödie sehr tragisch,“ entgegnete der Graf. „Eine hübsche Komödie mit einer guten Moral anzusehen, kann auch uns Erwachsenen nicht schaden, besonders wenn die Moral auf uns paßt!“

„Ich kann Niemandem das Recht einräumen, zu beurtheilen, ob eine Moral auf mich paßt oder nicht, darüber ist allein mein Gewissen Richter.“

„Gewiß, gewiß, wer leugnet das? Auch giebt kein Dichter sein Stück mit einer Moral anders, als in der Absicht unser Gewissen anzuregen, damit es sein Richteramt übe.“

„Aber wenn das Stück verfehlt und schlecht ist, so übt nicht unser Gewissen, sondern die Kritik ihr Richteramt. Lassen wir es, Erlaucht. Ich bin gekommen, um Ew. Erlaucht zu sagen, daß ich verlange mit der Hauptdarstellerin in der Komödie, von der wir sprechen, zu reden. Sie verbirgt sich hier im Schlosse vor mir, ich aber habe den festen Willen, sie zu sehen, augenblicklich, bevor sie etwa von hier abreist.“

Der Graf antwortete in offenbarer Verlegenheit.

„Ich sehe, unsere kleine Komödie hat nicht ganz die Wirkung gehabt, welche bei ihrer Aufführung beabsichtigt war,“ sagte er lächelnd. „Ich bin der ‚Hauptdarstellerin‘, wie Sie sagen, jetzt jedoch schuldig, sie vor einer zu scharfen Kritik, die, wie es scheint, auf sie eindringen will, in Schutz zu nehmen.“

„Demoiselle Caroline Flachsland ist meine Braut,“ sagte Herder mit größter Bestimmtheit, „ich bestehe darauf, sie augenblicklich zu sprechen.“

„Ich habe ihr versprochen, sie wieder von hier abreisen zu lassen, ohne daß sie mit irgend Jemandem in Berührung gekommen; ich werde dies Versprechen halten.“

„Mir gegenüber kann es keine Gültigkeit haben, ich bitte Ew. Erlaucht auf das Allerdringendste und Entschiedenste, mir zu sagen, wo Demoiselle Flachsland sich befindet, wenn Ew. Erlaucht die ganze Angelegenheit nicht eine für uns Alle gleich ärgerliche und verdrießliche Wendung nehmen sehen wollen …“

„Hartnäckiger Schwarzrock!“ murmelte der Graf zornig zwischen den Zähnen. „Ich glaube, er droht mir in meinem eigenen Hause … aber was ist da zu thun? Wohl denn,“ fuhr er laut fort, „ich will mit der Dame reden; wenn dieselbe mich des Wortes, das ich ihr gab, entbindet und einwilligt, Sie zu empfangen, so ist’s gut; willigt sie nicht ein, dann müssen Sie sich darein finden und die Predigt, welche Sie ihr zu halten beabsichtigen, schon aufschieben, bis sie außerhalb meines Schutzes ist. Vorher möchte ich jedoch, lieber Herder, daß Sie freundlich anhörten, was ich Ihnen als Freund sagen muß. Ich habe mir allerdings einen kleinen Scherz, eine kleine ‚Komödie‘ wenn Sie wollen, mit Ihnen erlaubt, aber ich habe geglaubt, Sie würden sie leichter nehmen und nicht so zornig eine Kränkung darin sehen. Was ist geschehen, was Sie so empört? Ist meine Neckerei mit einer Gespenster-Erscheinung etwas so gar Ungewöhnliches? Hat diese einen so wunden Nerv bei Ihnen getroffen …“

„Ja, als ein Einmengen in meine persönlichsten, innersten Angelegenheiten,“ fuhr Herder auf.

„Aber sie geht aus von Ihren wärmsten Freunden, von der Prinzessin Sidonie, der treuesten und theilnehmendsten Gönnerin Ihrer Braut, von mir und endlich von Ihrer Braut selbst, die wir dazu überredet, verführt haben, wenn Sie wollen… Niemand anders weiß darum; die wenigen meiner Diener, welche dabei in’s Geheimniß gezogen werden mußten, der Hofmarschall, ein Lakai, ahnen nichts von der eigentlichen Bedeutung; sie wissen nur ganz im Allgemeinen, daß es sich um eine kleine Neckerei handelt … Bedenken Sie das und seien Sie vor allen Dingen sanft gegen Ihre Braut. Wir, die Prinzessin und ich, sind ja allein die, von denen der Gedanke ausging, und bedenken Sie, daß ein liebendes Herz, welches sich von dem Gegenstand seiner Leidenschaft gekränkt fühlt, oft zu chimärischen, schwärmerischen Mitteln greift, diesen Gegenstand zu sich zurückzuführen; daß die Phantasie in solchen Lebenslagen erkrankt und auf Wege geräth, welche ein nüchterner Geist thörichte nennt … denken Sie, daß Demoiselle Flachsland gewiß nicht in leichtsinnigem Muthwillen handelte, als sie dem Drängen der Prinzessin nachgab, sondern sich sehr unglücklich fühlte …“

„Ich danke Ihnen, Herr Graf, für diese Freundes-Ermahnung,“ antwortete Herder kühl, „aber ich muß Ew. Erlaucht jetzt in der That bitten …“

„Nun ja, ich gehe schon,“ versetzte der Graf.

Der Graf ging. Herder schloß sich ihm an.

„Wie, Sie wollen nicht hier warten? Bleiben Sie, bis ich zurückkomme!“

„Es ist sicherer daß ich Ew. Erlaucht begleite,“ erwiderte Herder entschlossen.

Der Graf schwieg, innerlich in großer Empörung über seinen harten, unbeugsamen Hofprediger, von dem nun einmal alle seine Worte abprallten ohne Eindruck zu machen, der einen gnädigen Spaß eines regierenden Herrn mit so stolzer Unschmiegsamkeit und respectwidriger Männlichkeit aufnahm. Er ärgerte sich bereits und verwünschte es, im Eifer der Bewunderung für Alles, was Prinzessin Sidonie in ihrer „schönen Seele“ trug, auch auf diesen ihren Einfall eingegangen zu sein, der nun eine so ernsthafte Wendung nahm, und so schickte er einen herzhaften Soldatenfluch durch den grauwerdenden Bart, als er in das kleine Entresolzimmer trat, welches als Wohnzimmer der jungen Dame diente.

„Wenn wir drüben an der Thür des Schlafzimmers anklopfen, werden wir sie erschrecken,“ sagte er dann, „gehen Sie, ein Frauenzimmer von der Schloßdienerschaft herbeizuholen, das uns bei der Demoiselle anmeldet, ich warte hier! Oder ziehen Sie die Klingelschnur dort!“

Herder wollte die Klingelschnur ziehen, auf welche der Graf deutete.

[105] In diesem Augenblicke aber öffnete sich die gegenüberliegende Thür und der Kopf eines jungen Mädchens blickte heraus. Es war die Zofe der Dame.

„Ist Deine Herrin auf, Kind?“ sagte der Graf, „dann sag’ ihr, daß ich sie zu sprechen wünsche; kennst Du mich?“ „Ja, Erlaucht, die Demoiselle sind auf und werden sogleich erscheinen.“

Die Thür schloß sich. Nach etwa fünf Minuten öffnete sie sich wieder; die Zofe kam und sagte:

„Die Demoiselle sind fertig und werden erscheinen, wünschen aber mit dem Herrn Grafen allein unter vier Augen zu reden.“

„Wohl, Sie sehen, Herder, Sie müssen gehen; warten Sie draußen, sobald Demoiselle Flachsland mich meines Versprechens entbunden hat, komme ich, um Ihnen zu sagen, daß Ihre Braut Sie erwartet.“

Herder verließ schweigend das Gemach. Gleich darauf trat von der anderen Seite die Dame ein. Sie war in demselben Anzuge wie gestern, als wir sie im Zwiegespräch mit dem Rittmeister Baron Fauriel sahen. Mit einer ruhigen und ernsten Gemessenheit, mit einem eigenthümlichen Ausdruck stiller Würde trat sie dem Grafen entgegen.

Dieser hatte sie, wie erwähnt, am vorigen Abende im Dämmerlicht gesehen und gesprochen. Jetzt staunte er über die große, schöne, bezaubernde Erscheinung, welche ihm mit einer Art fürstlicher Hoheit entgegentrat. Sie übte einen eigenthümlichen Reiz auf ihn aus, er fühlte sein Herz höher und wärmer schlagen unter dem Einfluß des großen, stolzen, blauen Auges, das auf ihm lag; er wußte, daß Caroline Flachsland recht hübsch sei, aber er war weit davon entfernt gewesen, sie für so schön, so fast von junonischer Hoheit umflossen zu halten, er hatte das gestern nicht entfernt erkannt.

Sie trat ihm schweigend entgegen und erwartete seine Anrede.

„Demoiselle Flachsland,“ sagte der Graf, nachdem er sie einen Augenblick in stummer Ueberraschung angeblickt, man läßt sich nicht ungestraft mit den Geistern ein. Es scheint, sie haben es uns übel genommen, daß wir ihre Rollen spielen wollten, und rächen sich nun. Dies ist ein sehr übler Morgen für uns Beide. Die Moral unseres Stücks hat taube Ohren und ein steinernes Herz gefunden. Herder hat sich auch nicht im Mindesten mystificiren lassen …“

„O, er hat es doch wohl!“ fiel die Demoiselle ruhig ein.

„Nein, nein, nicht im Mindesten,“ fuhr die Erlaucht eifrig fort, „er ist außer sich, er hat mir die fürchterlichsten Dinge gesagt; Sie hätten hören sollen, wie der geistliche Herr mit mir armem, altem Sünder umsprang, und jetzt verlangt er störrisch eine Unterredung mit Ihnen … machen Sie sich auf eine kleine Scene gefaßt!“

„Auf eine Scene bin ich gefaßt,“ sagte die Demoiselle mit derselbe Ruhe; „aber Herder wird keine Rolle darin spielen. Was liegt an Herder … mir an Herder!“

„Wie, an Herder, an Ihrem Bräutigam …“

„Er ist nicht mein Bräutigam!“

„Sie betrachten Ihr Verhältniß gelöst?“

„Gelöst? Nein; es hat nie eines bestanden. Sehen Sie mich an, Herr Graf. Seh’ ich aus wie ein Mädchen der Bourgeoisie, wie die schmachtende Braut solch’ eines eitlen Mannes, die zu verzweifelten Mitteln greift, um eine wankende Treue zu befestigen? Ich meine, Sie müßten auf meiner Stirn geschrieben lesen, daß ich zu stolz dazu bin. Wenn die Treue wankt, so mag sie gehen. Was von uns sich zu trennen vermag, ist nie unser ehrliches Eigen gewesen. Geflickte Gefühle verachte ich.“

„Aber, Demoiselle Flachsland,“ fiel der Graf erstaunt ein.

„Ich bin nicht Demoiselle Flachsland, wie ich die Ehre hatte Ihnen zu sagen.“

„Aber wer … wer sind Sie denn?“

Sie sah ihn ernst und vorwurfsvoll an.

„Da Sie’s nicht wissen, nicht mit einem Blick auf mich erkennen, so schweige ich. Ich habe hier gethan, was Sie von mir wünschten, und jetzt lassen Sie mich heimkehren.“

Der Graf war von dem Allen auf’s Aeußerste betroffen. In großer Erregung rief er aus: „Mit einem Blick auf Sie soll ich erkennen, wer Sie sind? … Welch’ seltsames Verlangen … aber ich lasse Sie nicht, ich will von Ihnen hören, wer diese schöne, stolze, königliche Frau ist, die mein Schloß beherbergt, ich will es wissen …“

„Nun wohl, wenn ich’s denn sagen muß, Ihnen sagen muß: ich bin die Prinzessin Sidonie!“

„Sidonie! Prinzessin Sidonie!“ rief der Graf betroffen, einen Schritt zurückfahrend, aus … Sie … Sie selbst … o mein Gott, wie glücklich machen Sie mich!“

Am Morgen des letzten Tags vom Januar ist der letzte große Dichter aus der Glanzzeit deutscher Geistesblüthenpracht von uns geschieden. Friedrich Rückert starb zu Neuseß bei Coburg, nahe an der Vollendung seines achtundsiebenzigsten Jahres.

Es wäre Versündigung, am Grabe eines solchen Todten die gewöhnliche Klage der Trauer zu erheben, wie freudig wir auch die so sehnlich erhoffte Kunde begrüßt hätten, daß das jugendfrische Auge des greisen Dichters einem neuen Frühling lebensfroh entgegensehe. Heilig sei uns der Schmerz seiner Lieben; aber wem die Früchte eines Lebens, das vom 16. Mai 1788 bis zum 31. Januar 1866 währte, als das unvergängliche Vermächtniß desselben an ein großes Volk vor Augen stehen, der versinkt nicht in unfruchtbares Klagen, sondern den drängt es, des Vollendeten würdige Entschlüsse in’s Leben zu rufen.

Als der Nachhall von den Todtenglocken zu Neuseß durch Deutschland drang, in wie vielen Herzen erweckte er die dankbare Trauer der Liebe und Verehrung? In Tausenden, gewiß; aber für Millionen läuteten die Glocken vergeblich; sie hatten nichts mit verloren, des Dichters Name war ihnen ein fremder Schall. Das ist ein schwerer Vorwurf für den Bildungsstolz der Deutschen, hier hat die Klage das Recht, laut zu werden über den Frevel, den man am Volke begeht, wenn man ihm die Pforten des Ewigschönen verschließt, seine Erkenntniß nicht hinführt bis zum Mitgenuß der reichsten, erhebendsten, erquickendsten Schätze des deutschen Geistes, wenn das werthvollste Gemeingut der Nation nur den Glücklicheren zugänglich ist, welche wohlhabend genug sind, um sich mehr Kenntnisse zu verschaffen, als der Staat und die Hüter der Volksschule für diese zu verordnen für gut finden. – Hier öffnet sich für den wahren Volksfreund ein Feld des segensreichsten Wirkens. Gebt unsere großen Dichter ihrem Volke! Labt ihm das an geistiger Noth darbende Herz, klärt ihm den in der Sorge des Alltags verdunkelten Blick! Oeffnet ihm die Halle des verschlossenen Geistes, wenn ihr nach nationaler Macht und Freiheit strebt, denn nur „Kenntniß ist Macht“ und „nur die Wahrheit wird uns frei machen!“

Von allen deutschen Dichtern bieten nur Wenige dem Volke einen solchen Reichthum von Erhebung und Erquickung, Belehrung und Ermuthigung, wie Friedrich Rückert, und dies Alles in den dem Volke geläufigsten Formen des Lieds, des Spruchs und der Erzählung, und Alles aus dem Volksherzen, ja aus den Herzen vieler Völker erforscht und ausgewählt und dem deutschen Volke heimgebracht in den schönsten Lauten seiner Zunge und in der begeisternden Sprache der Götter, die nur große Dichter reden. Allen, Allen hat er Etwas mitgebracht. Wir dürfen’s hier wiederholen, was wir dem Lebenden zur Ehre gesagt: Wenn er an dem Fenster seiner Wohnung stand und über die Blumen seines Gartens hinübersah zur Landstraße, die der rege Verkehr der Welt belebt, so hätte er wohl sich rühmen dürfen: Dort geht Keiner, der nicht eine Gabe von mir empfangen hat. Ich gab den Jünglingen Lieder der Ehre, ich gab den Jungfrauen Lieder der Liebe, den [106] Männern und Frauen gab ich Sprüche der Weisheit, ich habe die Greisen nicht mit Gebeten voll Trost und Erhebung vergessen, und den Kindern schenkte ich die Märchen zum Spiel.

Die Gartenlaube ist durch das Vertrauen, das die Nation ihr so treu bewahrt, zu der Aufgabe verpflichtet, die höchsten Träger deutscher Ehre dem Volke im reinen Lichte der Wahrheit zu zeigen; diese Verpflichtung wird eine umso gebietendere, jemehr die Feinde alles Vorwärtsstrebens der Völker im deutschen Geist zugleich den Geist der Freiheit verfolgen. Lernen wir von unseren Feinden und predigen wir’s unserm Volk zu jeder Stunde, daß nur ein freier Mann auch ein wahrhaft deutscher ist und daß Alles, was deutsch ist, frei sein muß!

Schon einmal (1863) hat die Gartenlaube mich mit dem Auftrag beehrt, Friedrich Rückert als Dichter und Menschen darzustellen; damals feierten wir mit jenem Artikel den fünfundsiebenzigsten Geburtstag des noch in frischer Kraft lebenden Mannes. Heute, wo der grüne Hügel seinen ewigen Schlummer deckt, zieht es mich noch einmal zu dem Heiligthum des Hauses hin, wo er als Vater, als liebereiches, ehrwürdiges Haupt seiner Familie gewaltet hat. Ich will’s versuchen, dieses Familienbild so heiter und rein wieder zu geben, wie der Geist ist, der in allen Werken des Dichters sich wiederspiegelt, und der Geist war, der sein gastliches Haus so schön und glücklich machte.

Vom Schlosse Kallenberg, dem Lieblingssitze des Herzogs Ernst von Coburg, herab durch den prächtigen Parkwald in einem milden Augustregen am Arme seiner Frau zu lustwandeln, macht Leib und Seele munter; als wir aber aus dem Walde heraustraten und das Rauschen der frischaufathmenden Blätter, die unter der Last ihres Perlenschmucks nickten und trieften, hinter uns verschwand, fing es an weniger schön zu werden. Der Regen hatte den Fußpfad der Chaussée nach Coburg aufgeweicht und fiel in ausgiebigeren Tropfen nieder, so daß die Regenschirme sich satt getrunken hatten, als wir zu den ersten Häusern von Neuseß kamen. Die Schritte beflügelnd suchten wir nach einem Gartenpförtchen linker Hand, um – wir durften es schon wagen – in Rückert’s gastfreundlichem Hause vor dem Unwetter ein wenig unterzutreten. Da war’s erreicht, wir huschten durch den Gras- in den Blumengarten, durch die Veranda in die Hausflur.

Fräulein Marie Rückert, die seit der Mutter Tod die Pflichten einer waltenden Hausfrau auf sich genommen, begrüßte uns mit herzlicher Freude und führte uns in die trauliche Familienstube zu ebener Erde, unter deren Fenstern der kleine, klare Lauterfluß vorüberrauscht. In dem sonst so stillen Raume, seitdem die übrigen sechs Kinder des Hausvaters, fünf Söhne und eine Tochter, sämmtlich eigene Heerde gegründet, war heute wieder ein Bildchen des alten Lebens eingezogen. Der jüngste Sohn des Hauses, in preußischen Diensten, war da mit der jungen, blühenden Gattin und dem ersten Kindchen. Diese kleine Enkelin des Dichternestors lag, mit den eigenen Händchen spielend, im Korbwagen und kümmerte sich nichts um die neue Gesellschaft.

Die Schauer des durchnässenden Regens waren bald überwunden, Fräulein Marie hatte für ein Frühstück gesorgt, aber dabei für noch Etwas, denn als wir uns eben um den großen Familientisch niedergelassen hatten, trat mit noch immer rüstigem festem Schritte der Herr des Hauses ein.

„Das war schön von dem Regen, daß er Sie hereingetrieben hat,“ lautete sein Willkommen. Nur meine Frau durfte sich einiges Bedauertwerdens erfreuen. Es war eine Herzenslust, zu dem ehrwürdigen, hohen Greis hinaufzuschauen, dessen Nacken die letzten Krankheitsstürme freilich ein wenig gebeugt hatten, aber dessen jugendfrischem Augenstrahl sie nichts hatten anhaben können.

Die äußere Erscheinung Friedrich Rückert’s war immer, soweit ich mit seinem Bilde in die Erinnerung zurückgehen kann, eine imponirende. Er war von sehr hoher Gestalt, die dadurch wenig verlor, daß er das Haupt etwas vorgebeugt, wie alle Denker, zu tragen pflegte – „die volle Aehre beugt den Halm“. Sein Antlitz ist wohl aus zahlreichen Portraits im Allgemeinen bekannt, oft aber nur am langen, in der Stirnmitte gescheitelten Haare kenntlich; den Ausdruck der Augen gab keines wieder. Sie lagen tief unter der mit den starken Brauen hervortretenden Stirn und waren der wunderbar klare, ausdrucksvolle Spiegel seiner Seele. Ihr freundlicher Blick war bezaubernd; sicherlich sprachen sie auch im Zorn gewaltig mit. Seine Kleidung war einfach und bequem und so, daß sie ihm gestattete, ohne Umkleidung auch in den Garten oder auf seinen „Goldberg“ oder auch bis in den Park des Kallenberg zu wandeln, dazu eine bequeme Mütze mit großem Schild, anders hab’ ich ihn nie gesehen. In seiner Jugend trug er den damals üblichen altdeutschen Rock; aus seiner römischen Zeit sah ich einmal ein Bildniß, auf welchem er einen schönen Schnurrbart trug. Dieser fiel später weg, das lange Haar nahm er mit in’s Grab. Sein Greisenhaupt, und zwar wenige Tage vor seinem Tode gezeichnet,[1] theilt die Gartenlaube in einer der nächsten Nummern mit.

Auch Rückert’s häusliche Gewohnheiten und Bedürfnisse waren sehr einfach und für seine Stellung im Leben fast anspruchslos. Er stand früh auf und brachte den Vormittag meist in der Studirstube zu, die für alle Besuche ein verschlossenes Heiligthum war. Hier lag er seinen ernsten Arbeiten ob, die in den letzten Jahren meist die morgenländischen Sprachen und Literaturen betrafen, für die ihm ein reicher, gelehrter Apparat zu Gebote stand. Es mußte eine ganz besondere Veranlassung sein, die ihn bewog, das Arbeitszimmer zu verlassen, wenn ihn nicht die eigene Lust in’s Freie zog. Desto geselliger war er stets am Mittagstisch, den er gern belebt hatte, wie er es bei seiner zahlreichen Familie gewöhnt worden war. Hier ließ er den Grundzug seines Wesens, eine edle Heiterkeit, gern walten und war dem guten, reinen Scherze hold, obwohl er jeden ernsten Gegenstand ebenso gern erfaßte, wenn er etwas Rechtes bot. Nach Tische folgte er dem Gang der Unterhaltung noch eine kurze Zeit, dann ging er, ohne die Uebrigen zu stören. Man wußte, daß sein Schlafstündlein ihm Bedürfniß war. Um drei Uhr war der Kaffeetisch bereit, in der schönen Jahreszeit im Garten zwischen wohlgepflegten Blumen, und dann war es auch, wo die meisten der vorüberfliegenden Besuche Zutritt hatten. Auch die Freunde und Verwandten aus der Stadt stellten sich häufig, manche sogar regelmäßig, dazu ein.

Es bedarf kaum der Bemerkung, daß diese Kaffeestündchen fast immer ein köstlicher Schatz geistreicher und oft der vielseitigsten Unterhaltung würzte, aus welcher nicht nur die Gäste bleibende Erinnerungen mit forttrugen, sondern die auch für Rückert belebend und anregend waren, so daß sie ihm, in Verein mit den Zeitschriften, die er in ziemlicher Anzahl hielt, den Aufenthalt in einer Stadt ersetzten. War Rückert nicht durch Gäste gebunden, oder wollte er sich nicht binden lassen, so wandelte er Nachmittags, mit leichter Lectüre in der Tasche, auf seinen „Goldberg“, einen etwa zehn Minuten von Neuseß im breiten Wiesenthale aufwärts liegenden kleinen parkartig bewaldeten Hügel, auf welchem er sich ein geschmackvolles Schweizerhäuschen gebaut hatte. Die Abende waren wieder dem häuslichen Familientisch geweiht, den er, auch wenn übernachtende Gäste an ihm Theil nahmen, verließ, sobald seine bestimmte Schlafstunde nahte.

Gegen Besuche, weß Standes sie auch waren, konnte Niemand sich tactvoller benehmen, als Rückert. Gegen Fremde war er gemessen, obwohl fern von jeder zurückstoßenden Kälte; sein Menschenkennerblick erkannte bald genug, wen er vor sich hatte, und darnach richtete sich seine eigene Wandelung. Wenn ihn aber Menschen begrüßten, die er lieb hatte, so ließ er aller Herzlichkeit seiner biederen fränkischen Natur freien Lauf – und zu diesen Glücklichen, denen er eine treue Zuneigung bewahrte, gehörten wir.

Es entspann sich nun, was sich von selbst verstand, eine höchst belebte Unterhaltung, an welcher auch ein Freund und Altersgenosse des anwesenden Sohnes Rückert’s, und ebenfalls Gast des Hauses, Antheil nahm und die häufig in eine ältere und jüngere Gruppe zerfiel, namentlich während Rückert und ich uns unsere politischen Sorgen mittheilten.

Der wiedererstandene „Freimund Reimar“ lebte wegen seiner neuen geharnischten Lieder noch im besten Andenken, als das jüngste seiner Zeitgedichte, auf Lincoln’s Tod, eben zur Zeit meines Besuchs durch viele Blätter lief. Meine Hindeutung darauf führte uns von selbst auf das zerrissene Feld des Tageshaders. Rückert mit seinem ebenso freien wie gerechten Herzen warf nicht, wie es so gern verbitterte Kämpfer aus der alten Zeit thun, den Stein auf das Volk der Gegenwart, nur die Hauptrichtung der Zeit beklagte er.

„Das zu einseitig materielle Streben läßt keine wahre Begeisterung für hochgesteckte Ziele aufkommen, und wo die Begeisterung [107] fehlt, da suchen wir auch die Aufopferungsfähigkeit vergebens.“ Er verglich die gegenwärtige Bewegung mit jener der Befreiungskriege, wo die Begeisterung alles Volk vom Greis bis zur Jungfrau und zum Knaben durchdrungen habe, – „und wenn ich auch den Unterschied der Zeiten und Ziele berücksichtige, so bleibt das Eine doch ein schlimmes Zeichen, daß gerade in der Jugend, und besonders im größten Theil der studirenden, das Ideale gescheut, wenn nicht gar belächelt wird.“ Die Schleswig-Holsteiner nahm er aus, die ihren besseren Geist auf den Schlachtfeldern gezeigt hätten und für die er seine Sympathie ja öffentlich genug ausgesprochen hat. Daß er den Bestrebungen des Nationalvereins zugethan war, ist wohl bekannt. „Den Nordamerikanern,“ sagte er im Verlaufe des Gesprächs, „habe ich lange Zeit, als eitel geldmachenden Menschen, trotz des vielen Vortrefflichen ihrer Staatseinrichtungen, nicht viel zugetraut, wenn sie sich einmal in einem großen Kampf bewähren sollten. Jetzt ziehe ich den Hut vor diesem Volke. Es hat sich eben in wahrhaft antiker Großartigkeit gezeigt, daß die Freiheit fähig ist, Menschen zu erziehen, die bei aller materieller Betriebssucht im Frieden, wenn es ihr Höchstes, das Bestehen ihres Staates und ihre Unabhängigkeit gilt, zu bewunderungswürdigem Heldenthum sich aufschwingen können. Daß aber jeder ihrer Feldherren und ihrer Präsidenten nach vollbrachter Pflicht ein Cincinnatus ist, das ist mir das Höchste.“

Vom Schooß der jungen Mutter klang schon lange das liebliche, feine Stimmehen des Enkelkindchens zum Großvater herüber, und die Aermchen arbeiteten um so eifriger, je eifriger dieser sprach. Vor der Hand bestand das ganze Wörterbuch des fröhlichen Kindchens aus „Het-het-het!“ und doch drang diese einfachste Sprache so wirksam in die Herzen, daß die ganze Gesellschaft ihm lauschte. Und wie nun gar der glückliche Großvater! Da mußte ein Bißchen geherzt und gekost werden. Und welche Aeuglein leuchteten aus dem lieben Gesichtchen! Die vier Augen, die sich jetzt so selig anlachten, verriethen ihre Verwandtschaft deutlich genug.

Indeß war die Mittagszeit herangekommen, der Regen schlug noch kräftiger, als vorher, an die Fenster, er hatte sich, wie der Volksmund sagt, „völlig eingelegt“. Wir mußten da bleiben. Die Gesellschaft zerstreute sich, die Frauen halfen zur Herrichtung des Mittagstisches. Ich war mit Rückert bis zum Beginn der Mahlzeit meist allein.

Wie früher schon oft, lenkte sich unsere Unterhaltung auf einen uns Beiden theuren Mann, der Rückert’s Jugendgenosse und mir ein väterlicher Freund gewesen war, auf Karl Barth.

Den meisten Lesern der Gartenlaube wird dieser Mann vielleicht kaum dem Namen nach bekannt sein, obwohl er erst 1853 gestorben ist und in seiner Blüthezeit zu den besten Kräften seines Faches gehörte. In Rückert’s Gedichten steht folgendes Ghasel „an den Gevatter Kupferstecher Barth“:„Wenn Du Dich gestochen müd’ am Stechtisch,

Wie ich mich gesprochen matt am Sprechtisch,

Laß uns sitzen, sprechen und ausstechen

Reinen Rheinweins eine Flasch’ am Zechtisch.

Freien Künsten stehen wir zu Diensten;

Laß uns ihnen dienen nicht zu knechtisch!“

Dieser Künstler gehörte zu den seltenen Menschen an Begabung und an Charakter. Nur ein halbes Jahr älter, als Rückert, rief er 1812 in Frankfurt a. M. mit seinen damaligen Strebegenossen Cornelius, Xeller und Amsler die Idee einer nationalen Kunsterhebung in’s Leben und traf im Frühling 1817 mit Rückert in Rom zusammen. Dem dort geschlossenen Freundschaftsbunde sind Beide durch das ganze Leben treu geblieben. Später ließ er sich in Hildburghausen nieder, wo ich ihn achten und bewundern lernte. Nach seinem Tode – der ein gewaltsamer war: zu Guntershausen stürzte er sich in einem Anfall von Irrsinn aus einem Fenster und starb zu Kassel – erzählte man ein seltsames Begegniß zwischen ihm und dem Papst Pius dem Siebenten. Ich hatte es damals als Stoff zu einem Gedicht benützt, kam aber auf diesen Vorgang, den Barth selbst als ein heiliges Geheimniß bewahrt hatte, jetzt zurück, da ich gern Genaueres darüber erfahren hätte.

„Es war wohl ein tiefergreifender Augenblick, doch kann ich mich nicht mehr entsinnen, welche von den zahlreichen jungen Leuten, die wir damals in Rom zusammenlebten, dabei waren. Wir Schriftsteller, Wilhelm Müller, der Schwede Atterbom und ich, hielten uns zu den Künstlern, unter denen viele später weltberühmte Namen waren, wie Thorwaldsen, Overbeck, Amsler und selbst Cornelius. Barth war aber von Allen als der regsamste Geist anerkannt und hieß deshalb „der Wecker“. – Eines Tages schlenderte nun Barth mit einigen seiner deutschen Kunstgenossen, die man damals an ihrer Tracht, dem sogen. altdeutschen Rock und dem Barette sogleich als solche erkannte, die Via di San Croce entlang, als sie schon in der Ferne an der Bewegung der Menge bemerkten, daß ihnen Pius der Siebente von der Kirche Santa Maria Maggiore her entgegen komme. Da bei solchen Gelegenheiten der Papst dem Volke der Straße stets seinen Segen ertheilt, so weichen die Nichtkatholiken klugerweise solchen Acten nach irgend einer Seitengasse aus. Dies thaten jetzt auch Barth’s Genossen; nur er selbst war anderer Meinung. Er sprach: ‚Ei, was kümmert mich der Papst? Ich will sehen, wer mich hindert, ruhig meines Weges zu gehen.‘ Und so that er. Bald aber war er so dicht von Knieenden und von immer drohender Murrenden umgeben, daß er stehen bleiben mußte. So stand er denn, noch immer trotzig das Barett auf dem Haupte, da, als der päpstliche Zug nahte. Als Pius der Siebente bis zu dem einzig Dastehenden und Hauptbedeckten herangekommen war, blieb auch er stehen und blickte ihn lange an. Dann sprach er zu ihm in mildem Ton: ‚Mein Sohn, wenn Du auch einem Glauben angehörst, welcher den Segen des Papstes verschmäht, so wird Dir doch der Segen eines Greises nicht schaden.‘ – Da sank Karl Barth in die Kniee und hielt das Barett vor die weinenden Augen, und Pius der Siebente segnete ihn als Greis, nicht als Papst.“