Vom Ostsee-Jammer

Nicht der bildenden Kunst, nicht einem Zeitungsblatte ist’s gegeben, uns den ganzen Jammer zur Anschauung zu bringen, welchen die Hochfluth am dreizehnten November über alle dem Nordoststurme offenen Ostseeländer verhängt hat. Die Statistik mit ihrer ruhig rechnenden Hand wird diese Aufgabe lösen, und lauter und eindringlicher als die ergreifendsten Schilderungen werden dann die stummen kalten Zahlen reden, welche mit den Summen des verwüsteten und für immer verlorenen Habes und Gutes zugleich die schreckliche Summe des vernichteten Menschenglückes aufstellen.

Noch bis heute kommt nur Einzelnes, zerstreut vom Zufall Hingeworfenes von der langen Küstenstrecke voll Noth und Elend und Klage uns vor Augen und Ohren. Wie viel Entsetzliches ist noch nicht entdeckt worden oder hat noch keinen Erzähler gefunden, und wie viel Klagen hat der Tod schon beendet und wie viel Seufzer wird er noch ersticken, selbst wenn überall hin die Hülfe so rasch käme, als das wärmste Herz es nur wünschen kann!

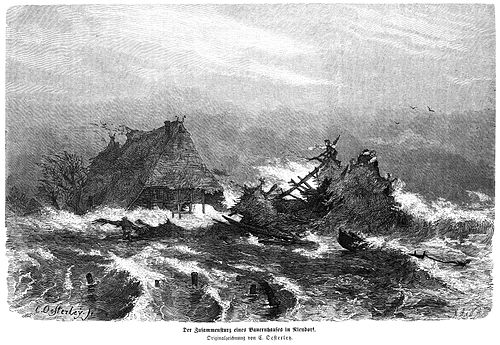

Auch wir geben heute nur ein Bild von den hunderten, ja vielleicht tausenden, wie sie an den deutschen Ostseeküsten von Nordschleswig bis Ostpreußen das Grauen, Entsetzen und Mitleid des verhärtetsten Menschen erregen. Es stellt den Einsturz eines Hauses in dem Dorfe Niendorf am Lübeckischen Meerbusen dar, Dr. Avé-Lallemant in Lübeck schreibt uns hierüber:

„Am Sonnabend (16. November) war ich in Travemünde und ging von da nach dem eine Stunde davon entlegenen eutinischen (oldenburgischen) Dorfe und Badeorte Niendorf. Ich habe das Meer sehr oft in wilder Aufregung gesehen, aber eine solche Empörung der Elemente gegeneinander, diese Vernichtung alles dessen, was der Mensch gebaut und geschaffen hat, eine solche Neuschaffung eines ganz anderen Ufers und Erdbodens kann auch die lebhafteste Phantasie sich nicht erträumen. Man steht im dumpfen starren Staunen am Gestade, zu Nichts fähig, als die Allmacht zu bewundern, welche nach diesem gigantischen Kampfe der Elemente gegen einander dennoch wieder Frieden zu stiften vermochte, einen Frieden, dem sie aus dem Schutt und den Ruinen alles Menschenwerks ein schauerliches Denkmal setzte.“ Das arme Dorf war, ähnlich wie Eckernförde, von zwei Wassern zugleich bedrängt. Während von der See her die Fluth heranstürmte, die Boote zertrümmerte, an den Häusern rüttelte und die Bewohner zwang von Heerd und Hof zu fliehen, trat auch der Himmelsdorfer See aus seinen Ufern, als müsse er sich dieser allgemeinen Flucht entgegenstemmen. Vier Menschen büßten dadurch das Leben ein. Unser Künstler, der berühmte Seemaler Oesterley, mag wohl nach den Berichten von Augenzeugen diesen Augenblick darzustellen gesucht haben. Von sechsundzwanzig durch die Fluth erreichten Häusern sind zwölf spurlos verschwunden, die andern wankende Ruinen. Achtunddreißig Familien sind um Alles gekommen, nicht blos um das Obdach und Alles, was darin und darum war, nicht blos um Vieh, Hausrath, Arbeitsgeräthe, Lebensmittel, Holz und Torf und selbst um das Trinkwasser, das die See mit ihrer Salzlache verdorben, sondern auch um Wiesen, Felder und Gärten, denn die Wogen rissen die fruchtbare Erde fort und gaben den Armen dafür in überreichlichem Austausch Schlamm und Sand. Die Badegäste, welche sich jährlich hier am Strande erquickten, wann werden sie die Menschen wieder froh und das Gelände wieder voll Segen finden?

Allein auf der kurzen Küstenstrecke des oldenburg-eutinischen Gebiets sind über hundert Familien vollständig an den Bettelstab gekommen! In allen Bittbriefen und Zeitungsausschnitten, die uns zugesendet worden, wiederholen sich dieselben Verwüstungsbilder,

[859][860] dieselben Klagen, aber auch an Beispielen muthigster Hülfe und Aufopferung ist kein Mangel. Theilen wir nur Einiges daraus mit; doch müssen wir bemerken, daß die Angaben der Verluste fast sämmtlich aus den ersten Tagen nach dem Unglück stammen, wo der ganze Umfang derselben noch lange nicht völlig ermittelt war.

Furchtbar hat der Sturm auch den größten Theil von Vorpommern betroffen, aber welche Männer fand er da! Auf Hiddensee (nächst Rügen) hatten die Hogshagener in zehnstündiger Todesangst um ihr Leben gekämpft, und kaum selber dem Verderben entronnen, retteten sie die elf Mann starke Besatzung einer gestrandeten Barke. Sie haben Alles verloren, und das Schlimmste ist, daß selbst für baar Geld ihre einzigen Erwerbsgeräthe, ihre Boote und Netze, nicht sofort zu ersetzen sind. Da heißt es: die Menschen erhalten, bis sie es selbst wieder können. Aber Deutschland wird nicht vergessen, daß es Pommern sind, welche die bittenden Hände erheben, Pommern von jener Art, die bei Gravelotte nach sechszehnstündigem Tagesmarsch noch den blutigsten Sieg errangen.

Wie Stralsund an jenem Schreckenstage in Feuer und Wasser gestanden, ist bekannt. Ebenso das Schicksal von Eckernförde, und doch müssen wir von diesem noch Etwas erzählen. Eckernförde liegt bekanntlich zwischen seinem Meerbusen und einem Binnenwasser, das Noer (gesprochen Noor) genannt; beide trennt ein Damm, welcher wieder die beiden Theile der Stadt miteinander verbindet. „Der starke Nordostwind (so schreibt eine Eckernförderin an ihre Schwester in Hildesheim, die den Brief der Hildesh. Ztg. übergab) hatte schon am Abend des Zwölften die neue Anlage bei Borby und den ganzen Weg unter Wasser gesetzt. Doch blieb es ohne merkliche Steigung bis zum nächsten Morgen 4 Uhr. Von da an stieg es so, daß um 7 Uhr die unteren Straßen unserer Stadt überschwemmt waren. Bis 8 Uhr Morgens nahm es zu. Da auf einmal hörte das Steigen auf, das Wasser fiel mit rapider Schnelle und in kurzer Zeit waren die Straßen trocken. Der Damm war durchgebrochen, mit furchtbarer Schnelligkeit erweiterte sich die schmale Oeffnung, das Wasser schoß in gewaltigem Strom in’s Noer hinab. Es unterwühlte den Grund des Dammes, und war der Grund locker gelegt, so stürzten die Stücke des Geländers hinab. Alles folgte dem gewaltigen Strom; fast athemlos wurden die Leute, als ein Boot mit zwei Fischern durch die Oeffnung schoß; glücklicher Weise konnten sie gerettet werden und ebenso die Bemannung eines größeren Bootes, welches später durchging. In 1½ Stunden war der ganze Damm fort, und die grauen Wogen mit weißem Kamm gingen darüber hin, als wäre nie ein Hemmniß dort gewesen. Bald war das durch den Dammbruch geöffnete Becken des Noers gefüllt, und nun stieg die Fluth auch wieder in unseren Straßen, so daß schon Mittags die Böte umherfuhren. Was fliehen konnte, floh, oder suchte mit seinen besten Sachen fortzukommen. Bis 4 Uhr Nachmittags nahm die Fluth immer zu, und während dieser Zeit richteten die Wogen den Gräuel der Verwüstung an. Endlich ging der Wind um, und dadurch ward dem Meer sein ‚Bis hierher und nicht weiter‘ zugerufen. Die Leute mitten in der Stadt athmeten wieder auf. Da – um halb 8 Uhr – läuteten die Glocken. Da muß Feuer sein! Mein Gott, zu Wassersnoth auch noch Feuersnoth bei diesem Sturm und bei den mit Wasser gefüllten Straßen! In der Kalkfabrik von W. Clausen brannte es; aber Dank unserer Feuerwehr, welche bis an die Brust in’s Wasser ging, wurde die Gefahr bald beseitigt.

Der Wind war ruhig geworden, die Wellen ließen nach, der Strom ward schmaler, das Wasser trat in sein Bett zurück; aber welches Bild zeigte der folgende Morgen! Ganze Häuserreihen völlig verschwunden und an ihrer Stelle nur ein Steinhaufen. Einige Dächer standen auf der Erde, andere waren ganz wegrasirt, und dazwischen die wüsten Trümmer von Hausgeräth aller Art. Ganz zerstört sind in der Stadt achtzig bis neunzig Häuser, verwüstet einhundertdreißig bis einhundertvierzig. In Borby ist die Verwüstung verhältnißmäßig ebenso groß. Auch die ganz neuen massiv gebauten Häuser sind zusammengestürzt. Man könnte Blut weinen, wenn man das Elend ansieht. Da wir hoch wohnen, so haben wir doch unser Haus behalten und konnten die Unglücklichen, die in Böten zu uns kamen, aufnehmen. Ich hatte über hundert Menschen im Hause, aber wie gerne thut man es! Auf den Treppen im Hause bis oben hinauf saßen die Kinder die Nacht hindurch. – Fast hätte ich auch meinen Mann verloren! Muthig, wie immer, ist er draußen hingeritten, um Menschenleben zu retten, kann sich aber nicht halten, kommt unter’s Wasser und wäre verloren gewesen, wenn er nicht ein so guter Schwimmer wäre. Durchnäßt bis über die Ohren kommt er zu meinem größten Schrecken nach Haus, rasch in trockene Kleider und wieder in die Böte, um die Menschen von unten zu holen.“

Was Todesangst ist, hat auch der Lootse von Schleimünde mit den Arbeitern am dortigen Steindamme des Leuchtthurms erfahren. Das Lootsenhaus liegt am höchsten auf einem schmalen Streifen Landes, dabei ein achtzig Fuß langer Schuppen für Boote, jetzt das Nachtquartier jener Arbeiter, und ein Stall für ein Pferd, ein paar Kühe und Schafe. Als der Sturm in der Nacht losbrach, flohen die Arbeiter aus dem Schuppen in das Lootsenhaus. Achtundzwanzig Menschen staken in dem engen Raume, aber sie hielten sich für sicher; denn noch nie, so lange der Lootse denken konnte, war das Wasser bis zu ihm heraufgestiegen. Aber es kam doch, es drang schon durch die Thür. Eiligst suchte man Thür und Fenster möglichst zu verstopfen, aber vergeblich. Da brechen sich die Wellen an den Wänden, und Alle flüchten auf den Boden, unter das Dach. Noch schützen die Nebengebäude das Lootsenhaus vor dem directen Wogensturme. Vergeblich lugen sie nach Hülfe aus. Ein schwedischer Schooner versucht, das Boot auszusenden, aber es mißlingt viermal. Da reißt eine riesige Woge Schuppen und Stall zugleich fort, Kühe und Schafe treiben blökend und brüllend vorüber, und nur das Pferd sucht schwimmend sich an jedem Baumzweige festzuhalten. In dieser höchsten Noth umarmt der Lootse Weib und Kinder und streckt sich hin, den Tod erwartend. Das Haus schwankt, jede Woge kann es begraben. Aber – plötzlich lauscht des Lootsen sicheres Ohr auf – der Sturm hat sich gewendet, die See wird ruhiger, die Wasser wogen zurück, die Menschen sind gerettet. Jetzt brachte der Schwede Alle auf’s Trockene. Und auch das Pferd fanden sie wieder, an einem Häuflein Heu kauend, das ihm eine gutmüthige Seele gereicht.

Auch in den Dörfern am Flensburger Busen kostete das Retten von Menschenleben Wagniß und Opfer. Das Fischerdorf Wenningbund, dessen zehn Häuser am Strande und auf den Wiesen zerstreut lagen, ist vom Erdboden verschwunden. Als das Hochwasser kam, packten die Leute ihre tragbare Habe in Säcke und Koffer und flüchteten mit ihrem Vieh auf die Böden. Aber das Wasser erreichte die Dächer auch hier. Unter größter Gefahr nahte ein Boot sich einem der Häuser. „Werft ein Stück Bettzeug in’s Boot und dann das Kind!“ rief man hinauf. Als man das Würmchen hinlegte, war es still. Ueberschwer beladen gelang doch die Fahrt, und sie wurde, später von einem geretteten Schiffer geleitet, wiederholt, bis Alle geborgen waren. Nur ein Mann, der auch noch die Schafe retten wollte, versank mit ihnen in die Fluth.

Aus einem andern Dorfe wird die Rettung von ein Paar alten Leuten erzählt. Kannten sie die Gefahr nicht, oder wollten sie sich von ihrem Heim nicht trennen? Man rief vergeblich, schlug endlich die Wand ein und fand sie im Schweinestalle, wohin die Alten durch das Kuhhaus von ihrer Stube aus gelangen konnten: da saß die Alte – und strickte! Von kräftigen Armen wurde sie und ihr Mann, der aus seiner Stube und von seinem „Zeug“ mit Gewalt fortgerissen werden mußte, in ein Boot getragen.

Der Erzähler dieser Flensburger Vorfälle schließt seinen ebenfalls von der „Hildesheimer Allgemeinen Zeitung“ abgedruckten Brief so: „Aber, lieber E., was wirft das erzürnte Meer noch immer an’s Land! Leichen, Wagen, todte Thiere, Commoden mit Silber- und Werthsachen, Kasten mit Geld, Kleidungsstücke etc. Zu Rennberg sollte ein neues Haus gebaut werden; jetzt schwimmt das Bauholz, Tausende von Thalern werth, im Flensburger Fjord. – So sieht es bei uns aus. Wie wird es werden? Bis jetzt hat man uns Deutschen in Nordschleswig noch nicht gezeigt, daß wir zum großen Ganzen gehören; wir haben das frostige Gefühl, Stiefkind zu sein; möge es bei dieser Gelegenheit besser werden!“ –

Ist der letzte Vorwurf gerecht, so kann kein Wunsch dringender sein als der: diesen Schmerzens- und Stiefkindern endlich das ganze Vaterland recht warm fühlbar zu machen!