Die Gartenlaube (1890)/Heft 5

[133]

| Halbheft 5. | 1890. | |

Illustriertes Familienblatt. – Begründet von Ernst Keil 1853.

Flammenzeichen.

Willibald war wortlos der Einladung des Doktors gefolgt; allmählich kam man in ein Gespräch, bei dem Marietta allerdings den Hauptantheil trug. Sie erzählte ausführlich und in höchst komischer Weise das Zusammentreffen mit Willibald. Da sie von der bevorstehenden Verlobung längst unterrichtet war, so behandelte sie den Bräutigam ihrer Freundin wie einen alten Bekannten, sie fragte nach Toni, nach dem Oberforstmeister, und der kleine rothe Mund ging dabei wie ein Mühlwerk.

Der junge Majoratsherr war um so schweigsamer, die helle Stimme, die selbst beim Sprechen so lieblich klang wie Vogelgezwitscher, machte ihn ganz verwirrt. Er hatte den Doktor erst gestern kennen gelernt, als dieser in Fürstenstein einen Besuch abstattete, und es war dabei auch von einer gewissen Marietta die Rede gewesen, die mit seiner Braut befreundet war. Näheres aber wußte er nicht, denn Toni war nicht besonders mittheilsam.

„Und da läßt dies übermüthige Kind Sie nun ohne weiteres im Hausflur stehen und setzt sich an das Klavier, um mir seine Ankunft anzukündigen!“ sagte Volkmar kopfschüttelnd. „Das war sehr unartig, Marietta.“

Das junge Mädchen lachte und schüttelte die kurzen krausen Locken.

„O, Herr von Eschenhagen nimmt es nicht übel, dafür darf er auch zuhören, wenn ich Dir Dein Lieblingslied noch einmal vorsinge, Du hast ja kaum ein paar Takte gehört. Soll ich gleich anfangen?“

Ohne eine Antwort abzuwarten, lief sie an das Klavier, und nun erhob sich wieder jene silberhelle Stimme, die das Ohr förmlich bestrickte mit ihrem Zauber. Sie sang eine alte einfache Volksweise, aber es klang so lockend und schmeichelnd, so weich und süß, als sei plötzlich der Frühling und der Sonnenschein eingezogen in die stillen öden Räume des alten Hauses. Und es legte sich dabei auch wie Sonnenschein auf das Gesicht des alten weißhaarigen Mannes, in das sich so manche Falte der Sorge und des Kummers gegraben hatte. Mit einem halb wehmüthigen, halb freundlichen Lächeln hörte er dem Liede zu, das ihn wohl an die Zeit erinnern mochte, wo er noch jung und glücklich war.

Aber er war nicht der einzige aufmerksame Zuhörer. Der junge Majoratsherr von Burgsdorf, der vor zwei Stunden bei den donnernden Klängen des Janitscharenmarsches eingeschlafen war, der in vollster Uebereinstimmung mit seiner Braut die „dumme Musik“ für eine sehr langweilige Sache hielt, er lauschte diesen weichen, quellenden Tönen so andächtig, als ob sie ihm eine neue Offenbarung verkündeten. Weit vorbeugt saß er da, die Augen unverwandt auf das junge Mädchen gerichtet, das augenscheinlich mit ganzer Seele bei dem Gesange war und dabei mit einer unendlich reizenden Bewegung das Köpfchen hin und her wiegte, und als das Lied zu Ende war, athmete er tief auf und fuhr mit der Hand über die Stirn.

„Mein kleines Singvögelchen!“ sagte Doktor Volkmar zärtlich,

[134] indem er sich zu seiner Enkelin niederbeugte und einen Kuß auf ihre Stirn drückte.

„Gelt, Großpapa, meine Stimme hat nicht gerade verloren in den letzten Monaten?“ fragte sie neckisch. „Aber Herrn von Eschenhagen scheint sie doch nicht zu gefallen, er sagt mir kein Wort darüber.“

Sie blickte mit der Miene eines schmollenden Kindes zu Willibald hinüber, der sich jetzt erhob und gleichfalls an das Klavier trat. Auf seinem Gesicht lag eine leise Röthe und in seinen sonst so ausdruckslosen braunen Augen leuchtete es auf, als er halblaut sagte:

„O, es war sehr, sehr schön!“

Die junge Sängerin mochte wohl an andere Komplimente gewöhnt sein, aber sie fühlte doch die tiefe, ehrliche Bewunderung in den lakonischen Worten und bemerkte recht gut, welchen Eindruck ihr Gesang gemacht hatte; sie lächelte deshalb, als sie erwiderte:

„Ja, das Lied ist auch sehr schön. Ich habe jedesmal einen förmlichen Triumph damit gefeiert, wenn ich es als Einlage zu meiner Rolle sang.“

„Zu Ihrer Rolle?“ wiederholte Willy, der sich diesen Ausdruck nicht erklären konnte.

„Nun ja, bei dem Gastspiel, von dem ich eben zurückkomme. O, es ist glänzend verlaufen, Großpapa, und der Direktor hätte es gern verlängert, aber ich hatte schon den größten Theil meines Urlaubs darauf verwandt und wollte doch wenigstens noch einige Wochen bei Dir sein.“

Der junge Majoratsherr hörte in steigender Verwunderung zu. Gastspiel – Urlaub – Direktor – was sollte denn das alles bedeuten? Der Doktor bemerkte sein Erstaunen.

„Herr von Eschenhagen kennt Deinen Beruf noch nicht, mein Kind,“ sagte er ruhig. „Meine Enkelin hat sich zur Sängerin ausgebildet.“

„Wie nüchtern Du das sagst, Großpapa!“ rief Marietta aufspringend; und sich zu der vollen Höhe ihrer zierlichen Gestalt aufrichtend, fügte sie mit komischer Feierlichkeit hinzu:

„Seit fünf Monaten Mitglied eines hochzuverehrenden herzoglichen Hoftheaters, eine Person in Amt und Würden, also – Hut ab, mein Herr!“

Mitglied des Hoftheaters! Willibald zuckte förmlich zusammen bei dem verhängnißvollen Worte. Der wohlerzogene Sohn seiner Mutter theilte deren ganzen Abscheu vor dem „Komödiantenwesen“. Er trat unwillkürlich drei Schritte zurück und starrte entsetzt auf die junge Dame, die ihm so Schreckliches verkündete. Sie lachte laut auf bei der Bewegung.

„Nun, so viel Respekt brauchen Sie nicht zu haben, Herr von Eschenhagen! Ich erlaube Ihnen, hier am Klavier stehen zu bleiben. Hat Ihnen denn Toni nicht gesagt, daß ich beim Theater bin?“

„Toni? – Nein!“ stieß Willibald ganz fassungslos hervor. „Aber sie erwartet mich, ich muß nach Fürstenstein – ich bin schon viel zu lange hier gewesen!“

„Recht artig!“ lachte das junge Mädchen ausgelassen. „Das ist wirklich nicht sehr schmeichelhaft für uns; aber da Sie Bräutigam sind, müssen Sie natürlich zu Ihrer Braut.“

„Ja, und zu meiner Mama,“ sagte Willy, der ein dunkles Gefühl hatte, daß ihm irgend etwas Fürchterliches drohe, und dem seine Mutter als ein rettender Engel erschien. „Ich bitte um Entschuldigung, aber ich – ich bin wirklich schon viel zu lange hier gewesen …“

Er stockte, denn er erinnerte sich, daß er das schon einmal gesagt hatte, und suchte nach anderen Worten, fand sie aber nicht und wiederholte glücklich die Artigkeit zum drittenmal.

Marietta wollte sich ausschütten vor Lachen. Doktor Volkmar aber erklärte höflich, seinen Gast nicht länger aufhalten zu wollen, und bat, seine Empfehlungen an den Oberforstmeister und an Fräulein von Schönau auszurichten. Der junge Majoratsherr hörte kaum darauf, er suchte seinen Hut, machte eine Verbeugung, stotterte einen Abschiedsgruß und lief davon, als ob ihm der Kopf brenne. Er hatte nur den einen Gedanken, daß er so schnell als möglich fort müsse; dies übermüthige, neckische Lachen machte ihn ganz verrückt.

Als Volkmar, der ihn bis zur Thür begleitet hatte, zurückkehrte, wischte sich seine Enkelin, halb erstickt vor Lachen, die Thränen aus den Augen.

„Ich glaube, bei Tonis Bräutigam ist es hier nicht recht richtig!“ rief sie, die zierlichen Finger an die Stirn legend. „Zuerst lief er stumm wie ein Fisch mit dem Koffer hinter mir drein, dann schien er etwas aufzuthauen bei meinem Gesange, und nun bekommt er wieder einen förmlichen Anfall zum Davonlaufen und rennt nach Fürstenstein zu seiner ‚Mama‘, so daß ich ihm nicht einmal einen Gruß an seine Braut mitgeben kann.“

Der Doktor lächelte ein wenig schmerzlich; er hatte besser beobachtet und errieth, woher die plötzliche Veränderung in dem Benehmen seines Gastes stammte.

„Der junge Mann hat wohl noch nicht viel mit Damen verkehrt,“ versetzte er ausweichend, „und er scheint auch noch einigermaßen unter der Vormundschaft seiner Mutter zu stehen; aber seiner Braut gefällt er offenbar ganz gut, und das ist schließlich die Hauptsache.“

„Ja, hübsch ist er!“ sagte Marietta etwas nachdenklich, „sogar sehr hübsch, aber ich glaube, Großpapa, er ist auch sehr dumm.“

Willibald war inzwischen im Sturmschritt bis zur nächsten Straßenecke gelaufen; da blieb er stehen und versuchte, seine Gedanken zu ordnen, die vollständig in Verwirrung gerathen waren. Es dauerte eine ganze Weile, ehe er damit zustande kam, aber er blickte noch einmal nach dem Hause des Doktors zurück, ehe er langsam weiter ging.

Was würde seine Mutter dazu sagen! Sie, die das ganze „Komödiantenvolk“ ohne Ausnahme in Acht und Bann gethan hatte. Und sie hatte recht, Willy spürte ja ganz deutlich, daß so etwas wie Hexerei von diesem Volke ausging, man mußte sich vor ihm hüten!

Aber wenn diese Marietta Volkmar sich nun einfallen ließe, ihre Jugendfreundin in Fürstenstein zu besuchen? der junge Majoratsherr hätte sich doch eigentlich entsetzen müssen bei dem Gedanken und war auch fest überzeugt, daß er sich entsetze; aber dabei trat wieder jenes seltsame Leuchten in seine Augen. Er sah urplötzlich in dem Empfangszimmer am Flügel, wo vorhin seine Braut gesessen hatte, eine zarte, kleine Elfengestalt, die das Köpfchen mit dem lockigen dunklen Haar wie ein Singvögelchen hin und her wiegte, und der Donner des Janitscharenmarsches verwandelte sich in die weichen quellenden Töne des alten Volksliedes, und dazwischen schallte wieder jenes übermüthige, silberhelle Lachen, das auch wie Musik klang.

Und das alles sollte nun verdorben und verloren sein, weil es der Bühne angehörte? Frau von Eschenhagen hatte oft genug solche Ansichten ausgesprochen und Willibald war ein viel zu guter Sohn, um das nicht für ein Orakel zu halten; aber er stieß einen tiefen Seufzer aus, als er halblaut sagte:

„O wie schade! Wie jammerschade!“

Ungefähr in der Mitte zwischen Fürstenstein und Rodeck, da

wo das Waldgebirge sich zu seiner vollen Höhe erhob, lag der

Hochberg, ein beliebter und besuchter Aussichtspunkt, der wegen

seiner weiten Rundsicht berühmt war. Der uralte steinerne Thurm

auf seinem Gipfel, der letzte Ueberrest einer im übrigen längst

verschwundenen Burgruine, war zugänglich gemacht worden, und zu

seinen Füßen hatte sich eine kleine Wirthschaft angesiedelt, die

während der Sommermonate reichlichen Zuspruch aus der Umgegend

fand. Denn Fremde kamen nicht allzuhäufig in diese

wenig bekannten Waldberge und Thäler.

Jetzt im Herbste war der Besuch allerdings spärlich, aber der heutige schöne Tag hatte doch noch einige Menschen zu dem Ausfluge verlockt. Vor einer halben Stunde waren zwei Herren in Begleitung eines Dieners zu Pferde angekommen, und soeben fuhr ein Wagen vor dem Wirthshause vor, der neue Gäste brachte.

Auf der Plattform des Thurmes, an der steinernen Brüstung standen die beiden Herren. und der jüngere war eifrig bemüht, seinem Freunde die einzelnen Punkte der Landschaft zu zeigen und zu erklären.

„Ja, unser Hochberg ist berühmt wegen seiner Aussicht,“ sagte er. „Ich mußte ihn Dir doch endlich einmal zeigen, Hartmut. Nicht wahr, der Blick über dies weite grüne Waldmeer ist unvergleichlich?“

Hartmut antwortete nicht, er schien mit dem Fernglase irgend einen Punkt zu suchen.

„Wo liegt denn Fürstenstein? Ah dort! Es scheint ein mächtiges altes Bauwerk zu sein.“

[135] „Ja, das Schloß ist immerhin sehenswerth,“ meinte Fürst Adelsberg. „Im übrigen aber hattest Du ganz recht, vorgestern zu Haus zu bleiben. Ich habe mich sträflich gelangweilt bei dem Besuche.“

„So? Du schienst doch sehr eingenommen von dem Oberforstmeister.“

„Gewiß, ich plaudere sehr gern mit ihm, aber er war ausgefahren und kam erst kurz vor meinem Aufbruche wieder zurück. Sein Sohn ist jetzt überhaupt nicht in Fürstenstein, er studiert noch auf der Forstakademie, und so hatte ich denn nur dem Fräulein von Schönau aufzuwarten, aber kurzweilig war dies ‚Vergnügen‘ gerade nicht. Alle fünf Minuten ein Wort und zu jedem Wort eine Minute! Sehr viel Wirthschaftlichkeit und Häuslichkeit, und sehr wenig da oben hinter der Stirn! Ich hielt im Schweiße meines Angesichtes die Unterhaltung im Gange und hatte dann noch die Ehre, den Bräutigam der Baroneß kennen zu lernen, einen echten, unverfälschten Landjunker, mit einer sehr energischen Frau Mama, die ihn und die künftige Schwiegertochter gänzlich unter dem Kommando hat. Wir führten unendlich geistreiche Gespräche und kamen schließlich sogar auf die Rübenkultur, über die ich eingehend belehrt wurde. Es wurde erst menschlich, als der Oberforstmeister mit seinem Schwager, dem Baron Wallmoden, zurückkehrte.“

Rojanow hielt das Glas immer noch auf Fürstenstein gerichtet, während er anscheinend gleichgültig zuhörte. Jetzt wiederholte er in fragendem Tone:

„Wallmoden?“

„Der neue preußische Gesandte an unserem Hofe. Eine echte Diplomatenerscheinung, vornehm, kühl, zugeknöpft bis zum Halse, übrigens von sehr angenehmen Formen. Excellenz die Frau Baronin waren nicht sichtbar, was ich mit Fassung ertrug, denn da der Herr Gemahl schon graue Haare hat, so wird sich die Dame wohl auch in dem Alter befinden, dem man nur noch Hochachtung zollt.“

Um Hartmuts Lippen spielte ein eigenthümlich bitterer Ausdruck, als er jetzt das Glas sinken ließ. Er hatte seinem Freunde das Zusammentreffen mit Frau von Wallmoden verschwiegen. Wozu auch diesen Namen erwähnen? Er wollte so wenig als möglich daran erinnert sein.

„Uebrigens wird es mit unserer romantischen Waldeinsamkeit bald vorbei sein,“ fuhr Egon fort. „Wie ich von dem Oberforstmeister hörte, kommt der Hof diesmal zu den Jagden nach Fürstenstein, und ich kann mich dann auch auf einen Besuch des Herzogs in Rodeck gefaßt machen. Sehr entzückt bin ich darüber nicht, denn mein erlauchter Herr Onkel pflegt mir ebenso oft und ebenso eindringlich Moral zu predigen wie der Stadinger, und da muß ich natürlich standhalten. Aber bei Gelegenheit dieses Besuches werde ich Dich vorstellen, Hartmut, Du bist doch einverstanden?“

„Wenn Du es für nothwendig hältst und die Etikette Eures Hofes es gestattet –“

„Bah, die Etikette wird bei uns nicht so streng gehandhabt, und überdies – die Rojanows gehören doch zu den Bojarenfamilien Deiner Heimath?“

„Gewiß!“

„Nun, dann bist Du ohne weiteres zu der Vorstellung berechtigt. Ich halte sie allerdings für wünschenswerth, denn ich habe mir nun einmal in den Kopf gesetzt, Deine ‚Arivana‘ auf unserer Hofbühne zu sehen, und sobald der Herzog Dich und Dein Werk kennt, steht das gar nicht mehr in Frage.“

Die Worte verriethen die ganze leidenschaftliche Bewunderung, die der junge Fürst für seinen Freund hegte; aber dieser zuckte nur leicht die Achseln.

„Möglich, besonders wenn Du dafür eintrittst, aber ich mag das nicht der Protektion verdankest. Ich bin kein Dichter von Beruf, weiß noch nicht einmal, ob ich überhaupt ein Dichter bin, und wenn mein Werth sich nicht selbst den Weg bahnen und erzwingen kann –“

„So wärst Du starrsinnig genug, es der Oeffentlichkeit zu entziehen – das sieht Dir ähnlich! Hast Du denn gar keinen Ehrgeiz?“

„Vielleicht nur zu viel, und daher stammt das, was Du meinen Starrsinn nennst. Ich habe mich nie fügen und unterordnen können im Leben, ich konnte nicht, meine ganze Natur bäumte sich auf dagegen, und für die Verhältnisse an Euren deutschen Höfen bin ich nun vollends nicht geschaffen.“

„Wer sagt Dir denn das?“ fragte Egon lachend. „Man wird Dich dort wie überall verwöhnen und umschmeicheln. Es ist nun einmal Deine Art, wie ein Meteor aufzusteigen, und von solchen Sternen verlangt man es gar nicht, daß sie die gewöhnlichen Bahnen ziehen. Ueberdies hast Du als Gast und Ausländer von vornherein eine Ausnahmestellung, und wenn Dich erst noch der Nimbus des Dichters umgiebt, dann –“

„Denkst Du mich damit in Deiner Heimath festzuhalten!“ ergänzte Hartmut.

„Nun ja denn! Ich allein traue mir nicht die Macht zu, Dich dauernd zu fesseln, Du wilder, ruheloser Gast, aber ein aufsteigender Dichterruhm ist eine Fessel, die man nicht so leicht abstreift, und seit heute morgen habe ich mir geschworen, Dich um keinen Preis wieder fortzulassen.“

Rojanow stutzte und sah ihn forschend an.

„Warum gerade seit heut morgen?“

„Das ist vorläufig mein Geheimniß,“ sagte Egon neckend. „Ah, da kommen noch mehr Gäste, wie es scheint!“

Man hörte in der That Schritte auf der schmalen steinernen Wendeltreppe, und in der Oeffnung, welche auf die Plattform führte, erschien das bärtige Gesicht des alten Thurmwächters.

„Bitte, nehmen Sie sich in acht, Gnädigste,“ ermahnte er, sich besorgt umschauend. „Die letzten Stufen sind sehr steil und ganz ausgetreten – so, da wären wir oben!“

Er wollte der nachfolgenden Dame die Hand reichen, aber sie bedurfte seiner Hilfe nicht, sondern stieg leicht und mühelos vollends empor.

„Welch ein schönes Mädchen!“ flüsterte Fürst Adelsberg seinem Freunde zu; aber dieser machte statt aller Antwort eine tiefe und sehr förmliche Verbeugung vor der Dame, die bei seinem Anblick eine gewisse Ueberraschung nicht verbergen konnte.

„Ah, Herr Rojanow, Sie hier?“

„Ich bewundere die Aussicht des Hochberges, die man wohl auch Ihnen gerühmt hat, Excellenz!“

Das Gesicht des jungen Fürsten verrieth ein grenzenloses Erstaunen, als das „schöne Mädchen“ Excellenz titulirt wurde und er aus der Anrede ersah, daß sie seinem Freunde nicht fremd sei. Er kam schleunigst herbei, um gleichfalls dieser Bekanntschaft theilhaftig zu werden, und Hartmut konnte nicht umhin, den Fürsten Adelsberg der Baronin Wallmoden vorzustellen; aber er berührte nur sehr flüchtig die Begegnung im Walde, denn die junge Frau fand es auch heute für gut, sich in ihre stolze Unnahbarkeit zu hüllen. Es wäre kaum nöthig gewesen, denn Rojanow beobachtete die äußerste Zurückhaltung, sie schienen beiderseits entschlossen, die Bekanntschaft als eine durchaus flüchtige und oberflächliche zu behandeln.

Egon hatte mit einem vorwurfsvollen Blicke seinen Freund gestreift, er begriff nicht, wie man eine solche Begegnung verschweigen konnte, dann aber stürzte er sich mit vollster Lebhaftigkeit in die Unterhaltung. Er stellte sich als Nachbar vor, erwähnte seines vorgestrigen Besuches in Fürstenstein und sprach sein Bedauern aus, Frau von Wallmoden damals verfehlt zu haben. Damit war ein Gespräch eingeleitet, bei dem der junge Fürst seine volle Liebenswürdigkeit entfaltete, während er zugleich in den Schranken gemessenster Artigkeit blieb. Er wußte freilich von Anfang an, daß er der Gemahlin des Gesandten gegenüberstand, der man nicht mit einem kecken Komplimente nahen durfte, wie Hartmut es gegen die Unbekannte gewagt hatte, und dieser heiteren, unbefangenen Liebenswürdigkeit gelang es sogar, den eisigen Hauch zu mildern, der die schöne Frau umgab. Egon hatte schließlich den Vorzug, ihr die Landschaft zeigen und erklären zu dürfen.

Hartmut betheiligte sich nicht so lebhaft an der Unterhaltung, wie es sonst seine Art war, und als er das Fernglas, um das ihn der Fürst gebeten hatte, wieder hervorzog, vermißte er auf einmal seine Brieftasche. Der Thurmwächter erbot sich sofort, sie zu suchen, aber Rojanow erklärte, er werde das selbst thun. Er erinnerte sich noch genau der Stelle, wo beim Heraufsteigen irgend etwas zu Boden geglitten war, das er nicht weiter beachtet hatte. Es war jedenfalls die Brieftasche gewesen, er würde sie mit leichter Mühe finden und dann die Herrschaften wieder aufsuchen. Damit grüßte er und verließ die Plattform.

[136] Egon hätte es unter anderen Umständen vielleicht sonderbar gefunden, daß sein Freund so entschieden das Anerbieten des alten Mannes ablehnte und sich selbst der Mühe des Suchens auf der dunklen Wendeltreppe unterzog, jetzt aber war er gänzlich von seinem Erkläreramte in Anspruch genommen und schien es nicht gerade ungern zu sehen, daß man ihm das Feld allein überließ. Frau von Wallmoden hatte das Fernglas angenommen, das er ihr bot, und folgte mit offenbarer Aufmerksamkeit seinen Erläuterungen, während er ihr die einzelnen Höhen und Ortschaften nannte.

„Und dort drüben, hinter jenen Waldbergen, liegt Rodeck,“ schloß er endlich, „das kleine Jagdschloß, wo wir wie zwei menschenfeindliche Einsiedler hausen, abgeschnitten von aller Welt, nur in Gesellschaft einiger Affen und Papageien, die wir aus dem Orient mitgebracht haben und die auch schon ganz melancholisch geworden sind.“

„Sie sehen aber gar nicht aus wie ein Menschenfeind, Durchlaucht,“ sagte die junge Frau mit einem flüchtigen Lächeln.

„Ich habe allerdings nicht viel Anlage dazu, aber Hartmut hat bisweilen förmliche Anfälle von dieser Krankheit, und ihm zu Gefallen vergrabe ich mich dann auch wochenlang mit in die Einsamkeit.“

„Hartmut? Das ist ja ein urgermanischer Name, und es ist auch überraschend, daß Herr Rojanow das Deutsche mit so vollkommener Reinheit, ohne jede fremdartige Beimischung spricht. Er stellte sich mir doch als Ausländer vor.“

„Gewiß, er stammt aus Rumänien, ist aber in Deutschland bei Verwandten erzogen, von denen er wohl auch den deutschen Vornamen geerbt hat,“ sagte der junge Fürst so unbefangen, daß man sah, er wußte selbst nichts anderes über die Herkunft seines Freundes. „Ich lernte ihn in Paris kennen, als ich gerade im Begriff stand, meine Orientreise anzutreten, und er entschloß sich, mich zu begleiten. Es war mein Glücksstern, der ihn mir zuführte!“

„Sie scheinen sehr eingenommen von Ihrem Freunde zu sein.“ Es lag etwas wie leise Mißbilligung in dem Tone.

„Ja, Excellenz, das bin ich auch,“ fiel Egon aufflammend ein, „und nicht ich allein! Hartmut ist eine von jenen genialen Naturen, die überall, wo sie nur erscheinen, die Menschen im Sturme erobern und gewinnen. Man muß ihn sehen und hören, wenn er sich ganz und voll giebt, ohne jeden Rückhalt, dann flammt es wie Feuer aus seiner Seele in die der anderen, dann taucht er alles um sich in Gluth und Begeisterung, reißt alles mit sich fort, und man muß ihm folgen, gleichviel wohin der Flug trägt.“

Die begeisterte Schilderung fand eine sehr kühle Zuhörerin, die junge Frau schien ihre Sinne ganz der Landschaft zuzuwenden, während sie erwiderte:

„Sie mögen recht haben, Herrn Rojanows Augen verrathen etwas davon, aber auf mich machen solche Feuerseelen einen mehr unheimlichen als sympathischen Eindruck.“

„Vielleicht weil sie den dämonischen Zug tragen, der fast immer dem Genie eigen ist. Auch Hartmut hat ihn, er erschreckt mich bisweilen damit, und doch ziehen mich gerade diese dunklen Tiefen seines Wesens unwiderstehlich an. Ich habe es wirklich verlernt, ohne ihn zu leben, und werde alles dran setzen, ihn hier in meiner Heimath zu fesseln.“

„In Deutschland? Das wird Ihnen schwerlich gelingen, Durchlaucht. Herr Rojanow hegt eine sehr geringe Meinung von unserem Vaterlande, er verrieth das vorgestern bei unserer Begegnung in ziemlich verletzender Weise.“

Der junge Fürst wurde aufmerksam. Die Worte erklärten ihm auf einmal jene kalte Zurückhaltung, deren sich Hartmut einer schönen Frau gegenüber sonst nie schuldig machte und die ihn gleich im ersten Augenblick befremdet hatte. Aber er lächelte.

„Ah, deshalb also schwieg er über das Zusammentreffen! Excellenz haben ihm vermuthlich Ihren Unwillen gezeigt; es geschieht ihm ganz recht, warum lügt er mit einer solchen Beharrlichkeit! Auch mich hat er oft genug gereizt mit dieser angeblichen Geringschätzung, die ich auf Treu und Glauben hinnahm; jetzt freilich weiß ich besser Bescheid.“

„Sie glauben nicht daran?“ Adelheid wandte sich plötzlich von der Aussicht ab und dem Sprechenden zu.

„Nein, und ich habe den Beweis dafür in Händen. Er schwärmt für unsere deutschen Landschaften! Sie sehen mich ungläubig an, Excellenz; darf ich Ihnen ein Geheimniß mittheilen?“

„Nun?“

„Ich suchte Hartmut heut morgen auf seinem Zimmer, fand ihn aber nicht; statt dessen fand ich auf seinem Schreibtische ein Gedicht, das er vermuthlich einzuschließen vergessen hatte, denn für meine Augen war es sicher nicht bestimmt. Ich habe es gestohlen ohne alle Gewissensbisse und trage den Raub noch bei mir; befehlen Sie, daß ich Ihnen den Inhalt –“

„Ich verstehe nicht Rumänisch,“ sagte Frau von Wallmoden mit kühlem Spott, „und Herr Rojanow hat sich schwerlich herabgelassen, in deutscher Sprache zu dichten.“

Egon zog statt aller Antwort ein Papier hervor und entfaltete es.

„Sie sind gegen meinen Freund eingenommen, ich sehe es und ich möchte nicht, daß Sie ihn in dem falschen Lichte betrachten, in das er sich selbst gestellt hat. Darf ich ihn mit seinen eigenen Worten rechtfertigen?“

„Bitte!“

Das Wort klang sehr gleichgültig und doch heftete sich der Blick Adelheids mit einer eigenthümlichen Spannung auf das Papier, das nur einige, augenscheinlich mit flüchtiger Hand hingeworfene Verse enthielt.

Egon begann zu lesen. Es waren in der That deutsche Verse, aber von einer Reinheit und einem Wohllaut, wie sie sonst nur einem Meister der Sprache zu Gebote stehen, und das Bild, das sie vor der Zuhörerin heraufbeschworen, trug so seltsam bekannte Züge. Tiefe, träumerische Waldeseinsamkeit, durchweht von dem ersten Hauch des nahenden Herbstes, endlose grüne Tiefen, die unwiderstehlich locken und winken mit ihren dämmernden Schatten, duftige Wiesen, überfluthet vom goldigen Sonnenlichte, stille kleine Gewässer, die in der Ferne aufblinken, und der schäumende Waldbach, der von der Höhe niederbraust. Und dies Bild hatte Leben und Sprache gewonnen, was darin klang und flüsterte, das war das uralte Lied des Waldes selbst, sein Wehen und Rauschen, sein geheimnißvolles Weben, in Worte gebannt, die wie eine Melodie das Ohr des Hörers bestrickten, und aus dem Ganzen wehte und klagte es wie eine tiefe, eine unendliche Sehnsucht nach diesem Waldesfrieden.

Der Fürst hatte anfangs warm, dann mit voller Begeisterung gelesen, jetzt ließ er das Blatt sinken und fragte triumphirend:

„Nun?“

Die junge Frau hatte regungslos zugehört, aber sie sah den Lesenden nicht an, sondern blickte unverwandt in die Ferne hinaus. Erst bei der Frage zuckte sie leicht zusammen und wandte sich dann hastig um.

„Wie meinten Sie, Durchlaucht?“

„Ist das die Sprache eines Verächters unserer Heimath? Ich glaube nicht!“ sagte Egon in voller Siegesgewißheit; aber so sehr ihn auch die Dichtung seines Freundes in Anspruch nahm, er sah es doch, wie schön Frau von Wallmoden gerade in diesem Augenblicke war. Freilich war es wohl nur die eben sinkende Sonne, die ihrem Antlitz diesen rosigen Schimmer, ihren Augen diesen Glanz lieh, denn ihre Haltung war ebenso kalt wie die Antwort:

„Es ist wirklich überraschend, daß ein Fremder die deutsche Sprache so vollständig beherrscht.“

Egon sah sie betroffen an. Das war alles? Er hatte doch einen anderen Eindruck erwartet.

„Und wie finden Sie das Gedicht selbst?“ fragte er.

„Recht stimmungsvoll, Herr Rojanow scheint in der That viel poetisches Talent zu besitzen. – Hier ist Ihr Fernglas, Durchlaucht! Ich danke; aber ich muß wohl jetzt an das Hinabsteigen denken und darf meinen Gatten nicht zu lange harren lassen.“

Egon faltete langsam das Papier zusammen und barg es in seiner Brusttasche. In seiner warmen, herzlichen Begeisterung empfand er doppelt den eisigen Hauch, der jetzt wieder von der jungen Frau ausging und der ihn bis ins Innerste hinein erkältete.

„Ich habe bereits die Ehre, Seine Excellenz zu kennen,“ sagte er. „Ich darf die Bekanntschaft doch heute erneuern?“

Ein leises Neigen des Hauptes gab ihm die Erlaubniß zu der Begleitung, sie verließen die Plattform, aber Fürst Adelsberg war etwas einsilbig geworden. Er fühlte sich in seinem Freunde gekränkt und bereute jetzt seine Aufwallung, diese Dichtung, deren poetische Schönheit ihn hinriß, einer Dame preisgegeben zu haben, die so gar kein Verständniß für Poesie besaß.

Hartmut war, als er sich verabschiedete, langsam die Wendeltreppe

[137][138] hinabgestiegen. Die angeblich verlorene Brieftasche ruhte sicher an ihrem gewohnten Platze, sie hatte ihrem Besitzer nur den Vorwand liefern müssen, um sich auf kurze Zeit frei zu machen. Adelheid von Wallmoden hatte im Laufe des Gespräches erwähnt, daß sie in Begleitung ihres Gemahls gekommen, daß er aber unten im Wirthshause geblieben sei, weil er das beschwerliche Steigen auf den steilen dunklen Stufen scheue. Hartmut konnte also ein Zusammentreffen mit ihm nicht vermeiden, aber es sollte wenigstens ohne Zeugen stattfinden. Wenn Wallmoden den Sohn des Jugendfreundes, den er ja nur als Knaben gesehen hatte, trotzdem wiedererkannte, so blieb er vielleicht doch nicht Herr seiner Ueberraschung.

Hartmut fürchtete dies Zusammentreffen nicht, wenn es ihm auch peinlich und unbequem war. Es gab nur eins auf der ganzen Welt, was er fürchtete, ein Antlitz, zu dem er nicht gewagt hätte, das Auge zu erheben, und das weilte fern, das sah er voraussichtlich niemals wieder. Jedem anderen trat er mit dem stolzen Trotze eines Mannes gegenüber, der nur sein Recht gebraucht hatte, als er sich einem gehaßten Berufe entzog. Er war entschlossen, es zu keiner Frage und keinem Vorwurfe kommen zu lassen, sondern, wenn er erkannt würde, den Gesandten in der entschiedensten Weise zu ersuchen, gewisse alte Beziehungen, mit denen er völlig gebrochen habe, als nicht mehr bestehend anzusehen. Mit diesem Entschluß trat er in das Freie.

Auf der kleinen Veranda vor dem Wirthshause saß Herbert von Wallmoden mit seiner Schwester. Der Oberforstmeister wurde durch die bevorstehende Ankunft des Hofes, dessen Jagden er zu leiten hatte, sehr in Anspruch genommen, und auch das Brautpaar war zu Haus geblieben, aber der Tag hätte zu dem Ausfluge nicht besser gewählt werden können. Die Aussicht war vollkommen klar und die Luft warm wie im Sommer.

„Dieser Hochberg ist wirklich sehenswerth!“ sagte Frau von Eschenhagen, indem sie die Augen über die Landschaft schweifen ließ. „Aber wir haben hier fast denselben Blick wie droben auf dem Thurme. Wozu da erst klettern und sich erhitzen und den Athem verlieren auf den endlosen Stufen – ich danke dafür!“

„Adelheid war doch anderer Meinung,“ entgegnete Wallmoden, mit einem flüchtigen Blick nach dem Thurme. „Sie kennt freilich keine Ermüdung und Erhitzung.“

„Und auch keine Erkältung. Das zeigte sich vorgestern, als sie so durchnäßt zurückkam, sie hat nicht einmal einen Schnupfen davongetragen!“

„Ich habe sie aber doch gebeten, künftig auf ihren Spaziergängen Begleitung mitzunehmen,“ sagte der Gesandte ruhig. „Sich im Walde verirren, einen Bach durchwaten und sich schließlich von dem ersten besten Jäger führen und zurechtweisen lassen, das sind doch Dinge, die sich nicht wiederholen dürfen. Adelheid sah das auch vollkommen ein und versprach sofort, meinem Wunsche nachzukommen.“

„Ja, sie ist eine vernünftige Frau, eine durch und durch gesunde Natur, der alles Romantische und Abenteuerliche fern liegt,“ lobte Regine. „Aber es scheint noch mehr Besuch auf dem Thurme gewesen zu sein, ich glaubte, wir seien heut die einzigen Gäste.“

Wallmoden blickte gleichgültig dem hochgewachsenen, schlanken Herrn entgegen, der soeben aus der kleinen Pforte des Thurmes trat und nach dem Wirthshause schritt; auch Frau von Eschenhagen sah ihn nur flüchtig an, auf einmal aber schärfte sich ihr Blick und sie fuhr auf.

„Herbert – sieh nur!“

„Was?“

„Den Fremden da – welche seltsame Aehnlichkeit!“

„Mit wem?“ fragte Herbert, der jetzt auch aufmerksam wurde und den Fremden genauer in das Auge faßte.

„Mit – unmöglich, das ist keine bloße Aehnlichkeit. Das ist er selbst!“

Sie war aufgesprungen, bleich vor Erregung, und ihr Blick bohrte sich förmlich in das Gesicht des Nahenden, der eben den Fuß auf die erste Stufe der Veranda setzte. Jetzt begegnete sie seinen Augen, diesen dunklen Flammenaugen, die ihr so oft aus dem Antlitz des Knaben geleuchtet hatten. und jetzt schwand der letzte Zweifel.

„Hartmut! Hartmut Falkenried, Du –“

Sie verstummte plötzlich, denn Wallmoden legte schwer die Hand auf ihren Arm und sagte langsam, aber mit Schärfe: „Du bist im Irrthum, Regine, wir kennen den Herrn da nicht!“

Hartmut stutzte, als er Frau von Eschenhagen erblickte, die seinem Blicke bisher durch das Laubwerk der Veranda entzogen gewesen war; auf ihre Anwesenheit war er allerdings nicht vorbereitet. Aber in dem Augenblick, wo er sie erkannte, trafen auch jene Worte des Gesandten sein Ohr, und er verstand nur zu gut diesen Ton, der ihm das Blut in die Schläfe trieb.

„Herbert!“ Regine sah ungewiß den Bruder an, der ihren Arm noch immer fest hielt.

„Wir kennen ihn nicht!“ wiederholte er in dem gleichen Tone. „Muß ich Dir das erst sagen, Regine?“

Sie begriff jetzt auch die Mahnung, mit einem halb drohenden, halb schmerzlichen Blicke wandte sie dem Sohne des Jugendfreundes den Rücken und sagte mit tiefer Bitterkeit:

„Du hast recht – ich habe mich geirrt.“

Hartmut zuckte zusammen und wie im auflodernden Zorne trat er einen Schritt näher.

„Herr von Wallmoden!“

„Sie wünschen?“ fragte dieser, ebenso scharf und ebenso verächtlich wie vorhin.

„Sie kommen meinen Wünschen zuvor, Excellenz,“ sagte Hartmut, sich gewaltsam zur Ruhe zwingend. „Ich wollte Sie soeben ersuchen, mich nicht zu kennen. Wir sind uns also fremd.“

Damit wandte er sich um und trotzig, hoch aufgerichtet davonschreitend, trat er durch einen anderen Eingang in das Haus.

Wallmoden sah ihm mit gerunzelter Stirn nach, dann wandte er sich zu seiner Schwester.

„Konntest Du Dich nicht besser beherrschen, Regine? Wozu die Scene bei einer derartigen Begegnung! Dieser Hartmut existirt nicht mehr für uns.“

Regines Gesicht verrieth nur zu sehr, wie das Zusammentreffen sie erschüttert hatte, ihre Lippen bebten noch, als sie erwiderte:

„Ich bin kein gewiegter Diplomat wie Du, Herbert. Ich habe es noch nicht gelernt, ruhig dazusitzen, wenn einer, den ich längst gestorben und verdorben glaubte, urplötzlich leibhaftig vor mir steht.“

„Gestorben? Das war wohl nicht anzunehmen bei seiner Jugend. Verdorben? Das mag allerdings zutreffen – sein bisheriges Leben war danach!“

„Das weißt Du?“ fuhr Frau von Eschenhagen betroffen auf. „Kennst Du dies Leben etwa?“

„Wenigstens theilweise. Falkenried steht mir denn doch zu nahe, als daß ich nicht hätte nachforschen sollen, was aus seinem Sohne geworden ist. Selbstverständlich schwieg ich darüber gegen ihn und auch gegen Dich, aber sobald ich damals auf meinen Posten zurückgekehrt war, benutzte ich unsere diplomatischen Verbindungen, die ja überall hinreichen, um Nachrichten einzuziehen.“

„Nun, und was erfuhrst Du?“

„Im Grunde nur das, was sich voraussehen ließ. Zalika hatte sich mit ihrem Sohne zunächst nach ihrer Heimath gewendet. Du weißt ja, daß ihr Stiefvater, unser Vetter Wallmoden, bereits todt war, als sie nach der Scheidung zu ihrer damals noch lebenden Mutter zurückkehrte. Seitdem wurden die Beziehungen unsererseits abgebrochen, jetzt aber erfuhr ich, daß sie kurz vor ihrem Wiederauftauchen in Deutschland in Besitz der Rojanowschen Güter gelangt war.“

„Zalika? Hatte sie nicht einen Bruder?“

„Allerdings, und er war auch etwa zehn Jahre lang Herr der Güter, aber er starb unvermählt und plötzlich durch einen Unfall auf der Jagd, und da die zweite Ehe der Mutter kinderlos geblieben war, so trat Zalika allein die Erbschaft an – wenigstens dem Namen nach, denn bei dieser verlotterten Bojarenwirthschaft gehörte natürlich das Meiste den Wucherern. Gleichviel, sie fühlte sich als Herrin und plante nun jenen Gewaltstreich, mit dem sie ihren Sohn an sich riß. Einige Jahre wurde dann noch das alte, wilde Leben auf den Gütern fortgesetzt und unsinnig weiter gewirthschaftet, dann brach die Herrlichkeit zusammen. Es kam zum Bankerott und Mutter und Sohn gingen wie ein paar Zigeuner in die weite Welt hinaus!“

Wallmoden berichtete das alles mit derselben kalten Verachtung, die er vorhin Hartmut gegenüber gezeigt hatte, und auch in den Zügen seiner Schwester malte sich der Abscheu, den die pflichttreue, [139] sittenstrenge Frau vor einem derartigen Treiben empfand. Trotzdem verrieth sich eine unwillkürliche Theilnahme in ihrer Stimme, als sie fragte:

„Und seitdem hast Du nichts wieder von ihnen gehört?“

„Doch, noch einige Male! Als ich bei der Gesandtschaft in Florenz war, leitete mich ihr Name, der zufällig genannt wurde, auf die Spur; sie waren damals in Rom, einige Jahre später tauchten sie in Paris wieder auf, und von dort erhielt ich auch die Nachricht von dem Tode der Frau Zalika Rojanow.“

„Also sie ist todt!“ sagte Regine leise. „Wovon mögen sie denn gelebt haben in all den Jahren?“

Wallmoden zuckte die Achseln.

„Wovon leben all die Abenteurer, die unstet durch die Welt ziehen! Vielleicht hatten sie noch etwas gerettet aus dem Schiffbruch, vielleicht auch nicht, jedenfalls verkehrten sie in den Salons von Rom und Paris. Eine Frau wie Zalika findet ja überall Hilfsquellen und Protektion. Als Bojarentochter führte sie den Adelstitel, und die rumänischen Güter, von deren Zwangsverkauf man schwerlich wußte, mögen wohl ihre Rolle gespielt haben bei diesem Auftreten. Die Gesellschaft öffnet sich nur zu bereitwillig solchen Elementen, sobald sie sich äußerlich zu behaupten wissen, und das scheint der Fall gewesen zu sein. Durch welche Mittel – das ist freilich eine andere Frage.“

„Aber Hartmut, den sie gewaltsam mit hineinriß in dies Leben! Was mag aus ihm geworden sein?“

„Ein Abenteurer – was sonst!“ sagte der Gesandte mit vollster Härte. „Die Anlage dazu hatte er von jeher, in dieser Schule wird sie sich wohl entwickelt haben. Seit dem Tode seiner Mutter, der vor drei Jahren erfolgte, hörte ich nichts weiter von ihm.“

„Und mir machtest Du ein Geheimniß aus dem allem?“ klagte Regine vorwurfsvoll.

„Ich wollte Dich schonen, Du hattest diesen Buben, den Hartmut, nur allzusehr ins Herz geschlossen, und überdies fürchtete ich, Du könntest Dich Falkenried gegenüber zu irgend einer Andeutung hinreißen lassen.“

„Das war eine unnöthige Sorge. Ich habe es nur ein einziges Mal gewagt, von der Vergangenheit zu sprechen, ich hoffte, die starre Eisrinde zu durchbrechen, mit der er sich auch mir gegenüber umgab. Er sah mich nur an – ich werde den Blick nicht vergessen – und sagte mit einem geradezu furchtbaren Ausdruck: ‚Mein Sohn ist todt, das wissen Sie ja, Regine, lassen Sie die Todten ruhen!‘ Ich nenne den Namen sicher nicht wieder vor ihm.“

„So brauche ich Dir nicht erst Schweigen zu empfehlen, wenn Du nach Haus zurückkehrst,“ entgegnete Wallmoden. „Du solltest aber auch Willibald nichts von diesem Zusammentreffen mittheilen, seine Gutmüthigkeit könnte ihm doch einen Streich spielen, wenn er weiß, daß der einstige Jugendfreund in seiner Nähe ist; es ist besser, er erfährt nichts davon. Ich werde bei einer immerhin möglichen zweiten Begegnung diesen ‚Herrn‘ einfach ignoriren und Adelheid kennt ihn ja überhaupt nicht, sie weiß nicht einmal, daß Falkenried einen Sohn gehabt hat.“

Er brach ab und erhob sich, denn soeben trat die junge Frau mit ihrem Begleiter aus dem Thurme. Man begrüßte sich, erneuerte die Bekanntschaft von vorgestern, und Fürst Adelsberg erkundigte sich ganz harmlos, ob sein Freund Rojanow, dessen Verschwinden er sich nicht erklären konnte, hier vorübergekommen sei.

Ein Blick Wallmodens warnte seine Schwester, die diesmal auch der Ueberraschung stand hielt; er selbst bedauerte höflich, den betreffenden Herrn nicht gesehen zu haben, und erklärte zugleich, er sei im Begriff, mit seinen Damen aufzubrechen, und habe nur auf die Rückkehr seiner Frau gewartet. Der Befehl zum Anspannen wurde auch sofort gegeben, Egon leistete den Herrschaften bis zur Abfahrt Gesellschaft und begleitete sie an den Wagen. Mit einer tiefen Verbeugung verabschiedete er sich von dem Gesandten und seiner Gemahlin, aber er blickte noch minutenlang dem davonrollenden Wagen nach.

In dem Gastzimmer des Wirthshauses, wo sich sonst niemand befand, stand Hartmut am Fenster und sah gleichfalls der Abfahrt zu. Auf seinem Gesicht lag wieder dieselbe fahle Blässe wie damals, als er zuerst den Namen Wallmoden hörte, aber jetzt war es die Blässe eines wilden Zornes, der ihn fast erstickte.

Er war auf Fragen und Vorwürfe gefaßt gewesen, die er freilich hochmüthig abweisen wollte, und begegnete statt dessen einer Nichtachtung, die seinen Stolz tödlich verletzte. Die schroffe Mahnung Wallmodens an seine Schwester: „Wir kennen ihn nicht! Muß ich Dir das erst sagen?“ hatte sein ganzes Wesen in Aufruhr gebracht, er fühlte das vernichtende Urtheil, das darin lag. Und auch die Frau, die ihm stets eine mütterliche Liebe bewiesen hatte, auch Regine von Eschenhagen stimmte bei und wandte ihm den Rücken wie einem Menschen, den man sich schämt, einst gekannt zu haben – das war zu viel!

„Nun, da bist Du endlich!“ klang Egons Stimme von der Thür her: „Du warst ja wie vom Erdboden verschwunden! Hat sich die unglückliche Brieftasche denn nun endlich gefunden?“

Rojanow wandte sich um, er mußte sich erst auf den Vorwand besinnen, den er gebraucht hatte.

„Jawohl,“ antwortete er zerstreut, „sie lag auf der Wendeltreppe.“

„Nun, dann würde sie wohl auch der Thurmwächter gefunden haben. Warum bist Du denn nicht zurückgekommen? Recht artig, Frau von Wallmoden und mich so ohne weiteres im Stich zu lassen! Du hast Dich bei der Dame nicht einmal empfohlen, die allerhöchste Ungnade ist Dir gewiß.“

„Ich werde dies Unglück zu tragen wissen,“ sagte Hartmut achselzuckend; der junge Fürst kam näher und legte neckend die Hand auf seine Schulter.

„So? Vermuthlich, weil Du vorgestern schon in Ungnade gefallen bist. Es ist doch sonst Deine Art nicht, davonzulaufen, wenn es die Unterhaltung mit einer schönen Frau gilt. O, ich weiß bereits Bescheid, Ihre Excellenz haben geruht, Dir den Text zu lesen bei Deinen beliebten Ausfällen auf Deutschland, und der verwöhnte Herr hat das übelgenommen. Nun, von solchen Lippen kann man sich immerhin die Wahrheit sagen lassen.“

„Du scheinst ja ganz hingerissen zu sein,“ spottete Hartmut. „Nimm Dich in acht, daß der Herr Gemahl nicht eifersüchtig wird, trotz seiner Jahre!“

„Ja, es ist ein seltsames Paar,“ sagte Egon halblaut wie in Gedanken verloren. „Dieser alte Diplomat, mit seinen grauen Haaren und seinem kalten, unbewegten Gesicht, und diese junge Frau, mit ihrer strahlenden Schönheit wie –“

„Ein Nordlicht, das aus einem Eismeer aufsteigt! Es ist nur noch die Frage, wer von den beiden tiefer unter dem Gefrierpunkte steht!“

Der junge Fürst lachte laut auf bei dem Vergleich.

„Sehr poetisch und sehr boshaft! Uebrigens hast Du nicht ganz unrecht, ich habe auch etwas von diesem Polarhauch gespürt, der mich einige Male sehr erkältend anwehte, und das ist ein Glück, denn sonst würde ich mich rettungslos in die schöne Excellenz verlieben. – Aber ich denke, wir brechen jetzt auch auf, meinst Du nicht?“

Er ging nach der Thür, um den Diener herbeizurufen. Hartmut, im Begriff, ihm zu folgen, warf noch einen Blick hinaus, wo an einer freien Stelle des Weges der Wagen des Gesandten wieder sichtbar wurde, und seine Hand ballte sich unwillkürlich.

„Wir sprechen uns noch, Herr von Wallmoden!“ murmelte er. „Jetzt werde ich bleiben! Er soll nicht glauben, daß ich seine Nähe fliehe, jetzt werde ich mich von Egon einführen lassen und alles dran setzen, daß mein Werk einen Erfolg erringt. Wir wollen doch sehen, ob er es dann noch wagt, mich wie den ersten besten Abenteurer zu behandeln. Er soll mir diesen Blick und diesen Ton bezahlen!“

In Fürstenstein rüstete man sich zu dem Empfange des Hofes.

Es handelte sich diesmal nicht um einen kurzen Jagdausflug, sondern

um einen Herbstaufenthalt, der mehrere Wochen dauern sollte und

zu dem auch die Herzogin erwartet wurde. Die oberen Stockwerke

des Schlosses mit ihren zahlreichen Räumen wurden gelüftet und

in stand gesetzt, ein Theil der Hofbeamten und der Dienerschaft

war bereits eingetroffen und in Waldhofen traf man festliche Anstalten

für die Ankunft des Landesherrn, der auf seiner Fahrt durch

das Städtchen kommen mußte.

Auch der Aufenthalt Wallmodens, der unter anderen Umständen nur ein sehr kurzer gewesen wäre, verlängerte sich dadurch. Der Herzog, der den Gesandten in jeder Weise auszeichnete, hatte erfahren, daß dieser zu einem Familienfeste nach Fürstenstein reiste, und den bestimmten Wunsch ausgesprochen, ihn und seine Gemahlin [140] noch dort zu finden. Das war so viel als eine Einladung, der man nachkommen mußte; Frau von Eschenhagen mit ihrem Sohne wollte gleichfalls noch bleiben, um sich die „Hofgeschichte einmal in der Nähe anzusehen“, und der Oberforstmeister, der mit den voraussichtlich stattfindenden großen Jagden Ehre einlegen wollte, hatte täglich Berathungen mit seinen Ober- und Unterförstern und brachte das ganze Forstpersonal auf die Beine. Es herrschte jetzt schon ein ungewöhnlich reges Leben in dem Schlosse.

Aus dem Zimmer des Fraulein von Schönau klang lustiges Geplauder und helles, übermüthiges Lachen. Marietta Volkmar war auf ein Plauderstündchen zu der Jugendfreundin gekommen und fand wie gewöhnlich des Lachens und Erzählens kein Ende. Toni saß am Fenster und neben ihr stand Willibald, der auf Befehl seiner Mutter hier die Rolle einer Schildwache spielen mußte.

Frau von Eschenhagen hatte vorläufig ihren Willen noch nicht durchgesetzt, ihr Schwager war hartnäckig geblieben und auch bei der künftigen Schwiegertochter, die sich sonst so fügsam zeigte, stieß sie auf unerwarteten Widerstand, als sie den Abbruch jenes Verkehrs forderte. „Ich kann nicht, liebe Tante,“ hatte Toni geantwortet. „Marietta ist so lieb und brav, ich kann sie wirklich nicht so bitter kränken.“

Lieb und brav! Frau Regine zuckte die Achseln über diese Unerfahrenheit des jungen Mädchens, dem sie nicht die Augen öffnen mochte; aber sie fühlte sich verpflichtet, einzugreifen, und beschloß nunmehr, in diplomatischer Weise vorzugehen.

Willibald, gewohnt, seiner Mutter alles zu beichten, hatte ihr auch seine Begegnung mit der jungen Sängerin haarklein berichtet, und Frau von Eschenhagen war natürlich außer sich darüber gewesen, daß der Majoratsherr von Burgsdorf einer „Theaterprinzessin“ den Koffer nachgetragen hatte. Dagegen nahm sie die Schilderung seines Entsetzens, als er erfuhr, weß Geistes Kind diese Dame eigentlich sei, und seines Davonlaufens mit höchstem Wohlgefallen entgegen und fand es auch nur lobenswerth, daß er sich anfangs förmlich angstvoll gegen die ihm angesonnene Aufpasserrolle sträubte. Er scheute natürlich jede Berührung mit einer solchen Person. Da seine Mutter es aber unter ihrer Würde hielt, diesen Zusammenkünften beizuwohnen, so sollte er seine Braut beschützen.

Er erhielt gemessenen Befehl, die jungen Mädchen nie allein zu lassen und ausführlich zu berichten, wie diese Marietta sich denn eigentlich benehme. Bei dem ersten derartigen Berichte, der sicher haarsträubend ausfiel, wollte Frau Regine ihrem Schwager zu Gemüth führen, welchem leichtsinnigen Umgange er sein Kind preisgegeben hatte, wollte ihren Sohn als Zeugen aufrufen und dann gebieterisch den Abbruch dieser Beziehungen verlangen. Willibald hatte sich denn auch gefügt, er war dabei gewesen, als Fräulein Volkmar das erste Mal nach Fürstenstein kam, hatte seine Braut bei dem Gegenbesuche in Waldhofen begleitet und stand auch heute wieder auf Posten.

Fern im Süd, im schönen Spanien, trafen wir uns das erste Mal. Die Kunde von der Septemberrevolution, von der die Spanier allzukühn eine Wiedergeburt ihres Vaterlandes erhofften, hatte aus allen vier Weltgegenden Männer der Presse nach Madrid gezogen, einige von bereits anerkanntem Rufe, andere wieder erst aufkeimende Berühmtheiten, einzelne auch, denen eine nichts weniger als schöne Zukunft bestimmt war. So ziemlich alle aber waren in dem Bewußtsein einig, daß sie in dem schönen Pyrenäenland eine mindestens ebenso wichtige Sendung zu erfüllen hätten als die konstituirenden Cortes, über deren Reden und Thaten sie berichteten. Von den Franzosen thaten einige freiwilligen, andere bezahlten Dienst für den Orleanismus, indem sie sich die Finger für den Herzog von Montpensier wund schrieben, der die Verschwörung gegen seine Schwägerin Isabella angezettelt hatte; die meisten, wie E. Maison vom „Journal des Débats“, G. de Coutouly vom „Temps“, mein alter Stuttgarter Schulkamerad und nunmehr unzertrennlicher Reisegefährte in Spanien, jetzt französischer Gesandter in Bukarest, glaubten, man könne der republikanischen Sache Frankreichs nicht besser dienen, als indem man die Rückkehr der Monarchie in Spanien verhindere; die übrigen schließlich, wie Elie Reclus, später Vorstand der Nationalbibliothek, und sein Gesinnungsgenosse, der alte Garibaldiner Lucien Combatz, später Vorstand des Postwesens unter der Pariser Commune, hielten den spanischen Boden für geeignet, Bakunins anarchistische Ideen aufzunehmen. Während etliche holländische und deutsche Schwärmer für die Rückberufung der einst durch die Inquisition vertriebenen Juden wirken zu können vermeinten, arbeitete Chamerovzow vom „Morning Star“, wenn er seinen politischen Wochenbericht fertig hatte, an der Bekehrung der Spanier zum Protestantismus, indem er als Bevollmächtigter einer englischen Missionsgesellschaft Traktätchen an alle Firmen schickte, die er in einem dickleibigen spanischen Geschäftskalender fand. Einige Berufsgenossen schrieben und sprachen theils für, theils gegen die Sklavenbefreiung, ein Nordamerikaner eiferte dafür, Spanien solle, um aller seiner Schwierigkeiten los zu werden, Cuba an die Vereinigten Staaten verkaufen: kurz, es herrschte der denkbar größte Wirrwarr der Meinungen unter dem internationalen Federvolke auf der Zuhörertribüne des Kongresses, daneben aber auch, wie in freundlicher Erinnerung an jene Zeit bestätigt werden darf, ein herzlicher Verkehr der Berufsgenossen unter einander und mit den Mitgliedern der Cortes selbst. Man besuchte in Gesellschaft die herrlichste Gemäldesammlung der Welt im Museo real, die Stiergefechte und Hahnenkämpfe, Volkssänger und Tänzer, Schauspielhäuser und öffentlichen Bälle und lud sich zu gemeinsamer Tafel ein. Mehr als einmal schickte der Präsident des Hauses, zu dessen Vollmachten auch die Vertheilung von Bonbons unter die Kongreßmitglieder gehörte, die süßesten seiner Süßigkeiten, die Mahonesas (Bonbons aus Mahon) zu uns Herren von der Feder herauf. Und mehr als einmal vereinigten sich Abgeordnete, denen wir zu ihren rednerischen Erfolgen Glück gewünscht hatten, mit uns zur Plünderung eines mit Leckereien und Malagafläschchen gefüllten Korbes, der den Weg vom Abgeordnetenbuffet zu uns gefunden. Neues Leben brachte noch in unsern Kreis ein Paar seltsamer Käuze, das mit dem Anfang des Juni (1869) aus Paris angerückt kam: der eine, klein und bucklig, das blasse, geistvolle, semitische Gesicht von einer undurchdringlichen Mähne schwarzen Haares eingefaßt, der andere, eine lange, dürre Hopfenstange, mit mongolischer Gesichtsbildung, die rothblonden Haare kurz geschoren. Jener, Alfred Naquet, damals noch Chemiker seines Zeichens und wüthender Republikaner, später Senator und Urheber des berühmten Ehescheidungsgesetzes in Frankreich und darnach Schleppträger des Generals Boulanger; dieser der fruchtbare russische Romandichter und panslavistische Wühler Boborykin: beide natürlich gleichfalls mit unfehlbaren Allheilmitteln für die Rettung Spaniens versehen. Leider konnten sie dieselben aber nicht öffentlich anpreisen, denn sie litten dermaßen unter der allerdings schon zu Anfang des Sommers sehr starken Hitze, daß sie vorzogen, ihre Tage in einem dunkel verhängten Zimmer und abwechselnd in einer stets aufs neue mit frischem Wasser gefüllten Badewanne zuzubringen. Ein unvergeßlicher Anblick, wenn, einem Böcklinschen Meergreise vergleichbar, Naquet in der Wanne kauerte, während sein russischer Freund im Bademantel mit Riesenschritten das Zimmer auf- und abwandelte oder der letztere seine dürren Beine über den Rand der Wanne heraushing und den Strom der südfranzösischen Beredsamkeit seines auf einem Lehnstuhl neben ihm hockenden Freundes über sich ergehen ließ!

In welche Kategorie von Politikern und Menschen gehörte aber der letzte fremde Ankömmling, der mit einem Mal auf unseren Bänken erschien? Es war ein untersetzter, breitschulteriger Mann, eher einem kühnen Geschäftsunternehmer als einem Schriftsteller ähnlich, mit blitzenden, durchbohrenden Augen unter kraftvoll herausgewölbter Stirne, die Backenknochen stark hervortretend, die Oberlippe mit einem dünnen Bärtchen bedeckt, das Kinn energisch herausgearbeitet, das dichte, dunkle Haupthaar nach rückwärts gestrichen. Schweigend pflegte er einige Tage hindurch in unserer Mitte Platz zu nehmen; die Verhandlungen über die neue spanische Verfassung schienen ihm nur geringer Aufmerksamkeit würdig; um so eifriger beobachtete er das Gebahren der maßgebenden Persönlichkeiten der Revolution, Prims, Serranos, [141] Topetes u. a. Das Eis brach denn auch, als Prim einmal ein besonders heftiges Donnerwetter gegen die Republikaner losließ; da zupfte er mich am Aermel und frug mich: „Prim es muy …“ (Prim ist sehr …), ohne im Spanischen weiter zu können; ich suchte ihm mit dem Französischen auf die Spur zu helfen, aber ohne Erfolg. Er kam erst ins richtige Fahrwasser, als ich ihm mit Englisch aufwartete. Nun wurde er warm und entwickelte mir im Fluge seine Meinung, daß alle die langen Verhandlungen über die beste Regierungsform keinen Deut werth seien und alles vielmehr davon abhänge, welcher der Revolutionsgenerale in der entscheidenden Stunde die größte Entschlossenheit und Macht besitze. Es schien ihn zu freuen, daß ich dieser seiner Ansicht eine gewisse Berechtigung zuerkannte, und er stellte sich nun als Henry Stanley, Berichterstatter des „New-York-Herald“, vor.

Im Unterschiede von den anderen fremden Berufsgenossen, die in Gasthöfen oder sogenannten Casas de Huespedes wohnten, hatte sich Stanley gleich nach seiner Ankunft in Madrid häuslich eingerichtet; dies habe er auch in Frankreich, woher er komme, überall so gehalten. Und wie behaglich es sich unter seinem Zelte leben ließ, erfuhren wir alsbald, als wir, Coutouly, Boborykin, Naquet und ich, seiner Einladung zum Essen folgten. Der amerikanische Kollege erfüllte seine Wirthspflichten aufs gewandteste und liebenswürdigste; Speisen und Getränke ließen nichts zu wünschen übrig; und was uns Stanley vom abessinischen Feldzuge, den er mitgemacht hatte, zu erzählen wußte, war für mich wenigstens ebenso anregend wie Boborykin; und Naquets Scherzchen aus dem Lateiner Viertel zu Paris. Einmal platzten freilich die Geister etwas lebhaft auf einander, als Stanley, dessen stärkste Leidenschaft damals sein Yankeestolz war, die Verdienste der Nordamerikaner um die Menschheit denjenigen der alten Kulturvölker Europas gleich stellte und sich hierfür im wesentlichen auf die Zahl der in Amerika gedruckten Bibeln und die Leistungen der amerikanischen Wohlthätigkeitsanstalten berief. Wohl mochte Boborykin beim Nachhausegehen bedenklich den Kopf darüber schütteln, wir hatten aber doch schon damals den Eindruck einer ungewöhnlich starken Persönlichkeit. Und zwei Dinge sind mir von dem jungen Stanley besonders lebhaft in der Erinnerung geblieben, sein Berufseifer und die Liebe zu seiner Mutter und Schwester, von denen er mir oftmals sprach, während er sonst eine geringe Achtung vor dem weiblichen Geschlechte zur Schau trug.

Gegen Mitte des Monats Juni erging von seiten einiger spanischer Freunde an die Vertreter der auswärtigen Presse die Einladung zu einer Fahrt nach dem schönen Andalusien. Auch Stanley schloß sich uns an, und ich weiß, daß manchmal auch ihn in den afrikanischen Urwäldern und Wüsteneien die Erinnerung an unsere damaligen phantastischen Erlebnisse erheitert hat. Wer weiß, welcher Begriff von unserer Bedeutung und unserem Einfluß in der Welt den ohnedies leicht erregbaren südspanischen Bevölkerungen beigebracht worden sein mochte: kurz, als wir in der sonst so stillen Stadt Cordoba anlangten, wurden wir durch die Hochrufe von Tausenden, durch Ansprachen des Alcalden und verschiedener Arbeiterabgesandtschaften empfangen und in feierlichem Zuge nach der Fonda de Suiza (Schweizer-Hof) geleitet, wo ein Festmahl unser harrte. Auf die Willkommreden der Vertreter der Provinz und des Gemeinderathes von Cordoba hieß es nun, in gleichfalls möglichst begeisterungsvoller Rede zu antworten; die Franzosen entledigten sich zumeist ihrer Aufgabe, indem sie feurige Glückwünsche auf die nahe Verkündigung der spanischen Republik ausbrachten; ich sprach von der stolzen Stellung Spaniens im Schriftthum der Welt; und endlich erhob sich Stanley, wie wenn er sich auf der Platform eines nordamerikanischen Wahlbezirkes befände, um mit Donnerstimme, und indem er sich häufig mit der Faust auf seine wie ein Faß erdröhnende Brust schlug, in viertelstündiger Rede auszuführen, die Zeit der lateinischen Rasse in der Neuen Welt gehe zu Ende, die Angelsachsen allein seien berufen, das Sternenbanner der Freiheit und Gesittung von einem Ende Amerikas bis zum andern zu tragen. Zum Glück sprach er englisch, das die spanischen Zuhörer nicht verstanden; aber es bedurfte immerhin einer sehr diplomatischen Uebersetzungskunst, um einen ungünstigen Eindruck dieser rednerischen Leistung Stanleys abzuwenden. Eine ernstere Verwicklung drohte sich an einen andern Zwischenfall dieses Tages zu knüpfen. Wir hatten, auf die Einladung des Gemeinderathes, vom Balkon des Rathhauses aus einer Volksversammlung angewohnt, in der, wie damals üblich, die opfermuthigsten Beschlüsse zu Gunsten der Republik gefaßt wurden, und wir waren, ohne übrigens die Sache weiter zu beachten, einigermaßen erstaunt, als uns Stanley abends mittheilte, er habe ein Kabeltelegramm von mehreren hundert Worten über die Vorgänge des Tages nach New-York geschickt. Die Frage, was ihm denn so wichtig erschienen sei, ließ er unbeantwortet. Als wir aber von der Rundfahrt durch Sevilla, Cadiz und andere andalusische Städte, wo sich die Festlichkeiten von Cordoba wiederholten, nach Madrid zurückgekehrt waren, sahen wir zu unserem allerdings nicht geringen Staunen den langen Drahtbericht im „New-York-Herald“, dem zufolge am Tag unserer Anwesenheit in Cordoba ein Kampf auf Leben und Tod zwischen den Monarchisten und Republikanern ausgebrochen und die letztere Partei Sieger geblieben wäre!

Bei Stanley waren die rauschenden Redensarten der Volksredner auf der Stelle zu blutigen Thatsachen geworden. Aber der Russe Boborykin kam schlecht weg, als er dem Amerikaner Vorstellungen hierüber machen wollte. Stanley gab ihm gar keine Antwort, sondern eilte zu mir mit dem Ansinnen, seine Forderung an Boborykin zu überbringen, der außer acht gelassen habe, daß sich ein Gentleman nicht in die Geschäfte eines andern mengen dürfe! Zum Glück gelang es, wieder einen leidlichen Frieden zwischen den beiden Heißspornen herzustellen, und die übrige Zeit, die wir noch zusammen auf spanischem Boden zubringen durften, verlief ohne aufregenden Zwischenfall. Aus jenen spanischen Tagen stammt die mir gewidmete Photographie Stanleys, deren Nachbildung diesem Aufsatze beigegeben ist.

Als wir von einander Abschied nahmen, gaben wir uns Stelldichein in – Afrika. Und ich freute mich nicht wenig darauf, an Stanley, namentlich wegen seiner gerühmten Kenntniß des Arabischen, einen tüchtigen Führer drüben zu finden. Nun wollte es der Zufall, daß ich nach langen Monaten eines Abends auf dem Esbekieh-Platz in Kairo mit ihm zusammentraf und ihm mit meinen paar Brocken Arabisch im Handel mit einem Eseltreiber half, mit dem er sich nicht verständigen konnte. Wir machten nun mehrere Ausflüge in die Umgebung der ägyptischen Hauptstadt und schließlich in größerer Gesellschaft die herrliche Fahrt nach den Nilfällen bei Philä. Vor einigen Wochen erst hatte [142] ich Gelegenheit, mit L. Pietsch, der sich in unserer Mitte befand, die mancherlei Erlebnisse dieser Nilreise wieder durchzusprechen. Mit Stanley befanden sich auf einem Boote u. a. der berühmte, inzwischen verstorbene Berliner Archäolog Professor Friedrich und die Franzosen Cambon und Elie Reclus. Diese wunderten sich sehr, daß Stanley sich allabendlich unter englische Reisewerke über Aegypten vergrub und ohne aufzublicken dicke Hefte daraus zusammenschrieb. Auf die Frage, was er da mache, erwiderte Stanley, er schreibe an einem Geschichtswerke über Aegypten; die Frage, ob er denn Altägyptisch verstehe, verneinte er. Als sich darob das Gemüth des deutschen Gelehrten Friedrich entsetzte, sagte Stanley stolz, er habe auch, ohne ein Wort Griechisch zu kennen, eine in Amerika vielgelesene Geschichte Griechenlands verfaßt; dies war mehr, als der deutsche Gelehrte vertragen konnte; es fiel das Wort „Leichtfertigkeit“ von der einen, „Schulfuchserei“ von der andern Seite, und ein peinlicher Zusammenstoß war jeden Augenblick zu befürchten. Bei mir beklagte sich Stanley bitter über die alten Zöpfe, die aus Mißgunst die aufstrebenden Jungen niederzudrücken suchten. Es stand sich hier auch wirklich die Alte und die Neue Welt in unversöhnbarem Gegensatze gegenüber. Inzwischen ließ sich Stanley doch über die wahren Gesinnungen und Beweggründe des deutschen Gelehrten aufklären und er blieb einige Tage recht nachdenklich, als ihn E. Reclus mit folgenden Worten vor den Scheideweg gestellt hatte: „Wollen Sie durch Ihre Werke einen kleineren Kreis auserwählter Geister befriedigen, so müssen Sie allerdings einige Jahre Ihres Lebens opfern, um auf irgend einer Hochschule nachzuholen, was Ihnen an klassischer Bildung fehlt; ist es Ihnen aber bloß darum zu thun, bei den Massen in Ihrem Vaterlande sich einen Namen zu machen und sich hierdurch vielleicht eines Tages den Posten eines Senators zu erobern, so fahren Sie getrost auf dem bereits eingeschlagenen Wege fort.“

Stanley dankte es einem gütigen Geschicke, daß seine ungeschulte, aber auch unbeugsame Arbeits- und Thatkraft bald in eine Bahn gelenkt wurde, aus der er mit der Weltberühmtheit zugleich die Anerkennung der ernsten Männer der Wissenschaft ernten durfte. Noch bevor wir uns trennten, hatte Stanley Ursache, seinerseits mir einmal den Kopf tüchtig zu waschen. Wir lagerten nach glücklich vollendeter Bergfahrt bei frohem Mahle unter den Tempel-Ruinen von Philä, als ein Mitglied der Expedition S. Bakers, von der ein Theil noch bei Assuan vor Anker lag, mit dem Antrage bei mir erschien, ich solle mich dem englischen Unternehmen als Geschichtschreiber desselben anschließen. Das Abenteuer einer mit bis dahin unerhört großartigen Vorbereitungen unternommenen Fahrt nach Innerafrika war für einen jungen, gesunden Mann verlockend genug; auch die äußeren Bedingungen entsprachen so ziemlich; ich hätte rasch nach Kairo zurückfahren, meine Ausrüstung daselbst auf Bakers Kosten bewerkstelligen und dann so schnell als möglich zur Mannschaft desselben stoßen sollen. Stanley war denn auch die ganze Zeit hinter mir her, ich solle mit beiden Händen zugreifen. Es war aber ein Punkt in dem Antrage, der nur nicht zu Sinne wollte; ich hätte mich auf fünf Jahre verpflichten müssen und dieses Zeitopfer schien mir besonders deswegen zu groß, weil ich als Laie in den Naturwissenschaften mir keinerlei dauernden Gewinn fürs Leben von der Theilnahme an dem Unternehmen versprechen konnte. Als ich denn endgültig ablehnte, fand Stanley nicht Worte genug, mich ob einer solchen Unbegreiflichkeit auszuschelten. Er selber hatte freilich auch kaum Lust, statt meiner einzutreten, denn er wollte damals nichts mit Engländern zu thun haben.

Im übrigen hat sich später das Geschick der Expedition

Bakers mit dem persönlichen Geschick Stanleys auf eine wundersame

Weise verflochten, von der nicht viele Kenntniß haben dürften.

Man kennt die romantische Geschichte, wie der reiche Besitzer des

„New-York-Herald“ eines Tages seinen Berichterstatter Stanley

nach Paris zu sich berief und ihm in einer Unterredung von

wenigen Minuten den Auftrag und die Mittel gab, Livingstone

zu suchen. Es war aber beim Gelingen der Fahrt zu Livingstone

wie beim frühen Mißlingen der Bakerschen Expedition auch der Einfluß

des damaligen Khedive Ismail Pascha sehr erfolgreich thätig

gewesen. Der Khedive, der Baker anfangs in jeder Weise gefördert,

ihm ägyptische Soldaten zum Schutze mitgegeben und ihn mit

Empfehlungen an die innerafrikanischen Stammeshäuptlinge ausgestattet

hatte, wurde bald von Mißtrauen beschlichen, daß die Engländer

bei ihrem Vordringen neben den wissenschaftlichen auch für

ihn sehr bedenkliche politische Zwecke verfolgten. Seinen Verdacht

bestärkten die Briefe Bakers an den Prinzen von Wales, die sein

schwarzes Cabinet in Kairo erbrach und ihm vorlegte, und die, mit

bösen Bemerkungen über des Khedive zweideutige Haltung, insbesondere

seine Beziehungen zu den Sklavenhändlern im Innern erfüllt,

zu seinem immer größeren Verdrusse, regelmäßig nachdem sie der

Prinz von Wales gelesen hatte, wortgetreu in der „Times“ ab-

gedruckt wurden. Dafür wußte sich nun der Khedive in doppelter

Weise zu rächen. Zunächst begegnete der Weitermarsch Bakers,

dem zuvor alle Wege geebnet schienen, mit einem Male solchen

Schwierigkeiten, daß bald nichts anderes als die Rückkehr der

Expedition übrig blieb. Und dann konnte dem englischen Nationalgefühl,

das noch nicht so dickhäutig war wie bei der späteren

Preisgebung Gordons, der empfindlichste Schlag versetzt werden,

wenn es ein Amerikaner mit Erfolg unternahm, Livingstone aufzusuchen,

zu dem keiner seiner englischen Landsleute mehr vorzudringen

wagte. In Stanley, der sich damals noch längere Zeit

in Kairo aufhielt, hatte Ismail Pascha den richtigen Mann zur

Ausführung seines Gedankens gefunden; und wir glauben auch in

diesem Punkte, daß der Ruhm, den sich Stanley mit der Reise zu

Livingstone und mit allen seinen späteren afrikanischen Thaten verdiente,

nur noch heller erstrahlen muß, wenn man auf seine kleinen

Anfänge vor zwanzig Jahren zurückblickt. Stanley selber bewahrt

jenen Zeiten, die doch so weit hinter ihm liegen, eine lebendige,

freundliche Erinnerung, und so oft er aus dem Dunkel Afrikas wieder

zum Licht emportaucht, beweist er durch Briefe voll rührender Anhänglichkeit

an seine Freunde, daß in seiner von dreifachem Erz umschirmten

Brust ein gutes und treues Herz schlägt.

W. Lauser.

Die Erforschung der Meere.

Wir haben am Schluß unseres vorhergehenden Artikels[1] das offene Meer mit der Steppe verglichen, auf welcher allerlei Thiere in Scharen von Weide zu Weide ziehen. Schon die frühere Forschung hat uns interessante Einblicke in die Lebensgeheimnisse der Meeresthierwelt enthüllt. Auf der Hochsee begegneten wir neben den Fischen auch zahllosen winzigen Geschöpfen, wir möchten nur an die Foraminiferen, Radiolarien und namentlich die winzigen Algen erinnern. Die letzteren bedecken oft große Strecken des Meeres, und so sahen z. B. die Naturforscher des „Challenger“ auf ihrer Fahrt tagelang solche Anhäufungen von Diatomeen, wahre Algenwiesen, die gleich Sümpfen rochen. Diese Pflänzchen, diese winzigen Thiere, selbst viele von einer Größe, die man noch ganz gut mit unbewaffnetem Auge unterscheiden kann, können gegen die Gewalt der Wogen nicht ankämpfen, sie müssen willenlos den Meeresströmungen folgen, sind ein Spiel von Wind und Wellen, und Professor Viktor Hensen hat diese Gesammtmasse der Organismen mit dem Namen „Plankton“ bezeichnet, sie bilden den „Auftrieb“ des Meeres, von dem sie umhergeworfen werden, wie der vielgewanderte Odysseus, der gleichfalls so sehr „umhergetrieben“ wurde, wie Homer von ihm singt.

Keine der Expeditionen zur Erforschung der Meere, die wir bis jetzt erwähnt haben, hat sich eingehender mit diesem Plankton beschäftigt, ja es fehlten sogar der Wissenschaft Mittel, um ein genaueres Beobachten dieser winzigen Wesen zu ermöglichen, in wie weit dieselben in dem großen Haushalt des Meeres in Frage kommen. Niemand wagte sich an die schwierige Ausgabe, den Auftrieb des Meeres zu zählen und aus den gewonnenen Zahlen untrügliche Schlüsse zu ziehen; auf den ersten Blick mochte auch ein derartiges Unterfangen ebenso mühsam erscheinen, wie wenn man den Sand am Meeresufer hätte zählen wollen.

- ↑ Siehe Halbheft 3 dieses Jahrgangs.

[143] Dem Scharfsinn und der Ausdauer eines deutschen Forschers ist es gelungen, diese Aufgabe zu lösen, und seine Mühe wurde aufs reichlichste belohnt, indem seine Planktonstudien der Wissenschaft neue Bahnen eröffneten. Dieser Begründer des neuen Forschungszweiges ist Prof. Viktor Hensen in Kiel.

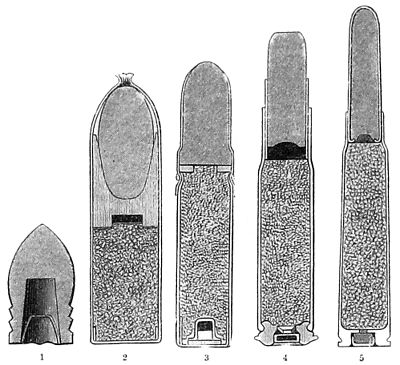

Zunächst ersann er ein Netz, mit dem er diese zumeist unsichtbaren Wesen fangen konnte: das „Planktonnetz“, welches aus drei Theilen besteht. Oben ist ein Trichter aus undurchlässigem Zeug angebracht, durch welchen das Wasser in das eigentliche Netz gelangt. Dieses ist aus Müllergaze Nr. 20 gearbeitet, einem feinen Seidengewebe, dessen Maschen nur 0,05 mm weit sind und nur den allerkleinsten Organismen, wie den Bakterien, freien Durchgang gestatten. Unter diesem Netz befindet sich endlich ein Eimer, dessen untere Wandungen gleichfalls aus Müllergaze Nr. 20 hergestellt sind. Das Wasser, welches das Netz durchlaufen hat, gelangt in den Eimer. Das Planktonnetz ist nicht groß; seine obere Oeffnung beträgt nur 0,1 qm.

Mit diesem Netze wird in folgender Weise „gefischt“: man senkt es in die Tiefe hinab – wir wollen annehmen 20 m tief. Hierauf wird es langsam heraufgezogen. Was nun vorgehen muß, ist klar. Die ganze Wassersäule, die sich über der Netzöffnung befindet, sickert durch das Netz hindurch, sie wird bei dem langsamen Heraufziehen förmlich filtrirt; die kleinen Organismen bleiben auf dem Filter, d. h. im Netze, zurück und selbst diejenigen, welche durch die engen Maschen des Netzes hindurchgeschlüpft sein sollten, werden von dem zweiten Filter des Eimers festgehalten. Ist das Netz wieder an die Oberfläche gelangt, so wird der Inhalt durch einen kräftigen Wasserstrahl in den Eimer ausgespült und dann das Plankton in einen Glascylinder gegossen, wo es sich am Boden sammelt.

Wir haben bei unserem Versuch mit 20 m Tiefe eine Wassersäule filtrirt, die 20 m hoch ist und eine Grundfläche von 0,1 qm besitzt – in dieser Säule sind 2 cbm Wasser enthalten; die Erfahrung hat jedoch gelehrt, daß beim Heraufziehen des Netzes 10 Prozent dieser Wassermasse seitlich abfließen, ohne filtrirt zu werden; wir haben somit in dem Glascylinder diejenige Menge des Planktons gesammelt, welche in 1,8 cbm Wasser enthalten ist; wir können sie zählen, wie man die Blutkörperchen unter dem Mikroskope zählt, und daraus den Reichthum bestimmter Meeresgebiete an diesen winzigen Organismen berechnen.

Prof. Hensen hat zuerst seine Planktonstudien in der Ostsee gemacht. Hier als Beispiel die Aufzählung dessen, was man einmal in 1,8 cbm Ostseewasser gefunden. Es befanden sich darin gegen 5 700 000 große und kleine Organismen. Die Hauptmasse bildeten die Algen, an Peridineen befanden sich in dieser Wassermenge fast 5 Millionen, an Diatomeen 630 000 Stuck; dann waren kleine Krebschen, Copepoden oder Ruderfüßler, in der beträchtlichen Zahl von 80 000 Individuen vorhanden, der Rest von 10 000 Stück vertheilte sich auf verschiedene andere Thierarten.

Was lehren uns diese Zahlen? Sehr viel; denn sie zwingen uns, unsere alte Anschauung über das Meer von Grund aus zu wechseln. Die Salzfluth galt uns immer als etwas unfruchtbares, und wie sehr thaten wir ihr Unrecht! Vergleichen wir sie mit den Wiesen des Festlandes, welche zahllosen Herden Nahrung bieten! Ein Quadratmeter Wiesenland erzeugt im Durchschnitt 179 g Heu. Denken wir uns nun die Meeresfläche bis zu 50 m Tiefe gleichfalls als ein Wiesenland und fragen, wie viel Heu, d. h. trockene organische Substanz, die auf dieser Wiese lebenden winzigen Pflänzchen des Planktons liefern! Die Forscher geben uns in betreff der Ostsee die Antwort, daß 1 Quadratmeter derselben 150 g dieser Substanz liefere; somit erzeugt die oberste Fläche des Meeres beinahe ebensoviel an pflanzlicher Nahrung wie unsere Wiesen und sicher mehr als die dürren Hochebenen Tibets, in denen so große Herden von wilden Yaks, wilden Kulanpferden und Antilopen gedeihen.

So erscheint uns an der Hand dieser Zahlen das Meer keineswegs als die unfruchtbare Salzfluth; vor unseren geistigen Augen enthüllt es sich als eine grünende Flur, auf welcher die pflanzenfressenden Seethiere reichliche Nahrung finden können, in der sie wirklich weiden wie die Büffel und Antilopen auf der Steppenflur! Und wie auf den Festlandswiesen der Graswuchs mit den Jahreszeiten wechselt, so scheint auch der Reichthum der winzigen Pflänzchen in dem Meere Schwankungen unterworfen zu sein, scheint auch hier ein Aufblühen und Verwelken zu herrschen. Wir stehen erst am Anfang dieser Forschung, aber wir können bereits auf deren hohe Bedeutung hinweisen. Von den Algen nähren sich manche Fische, wie z. B. die Sardinen, von ihnen leben auch die frei umherschwimmenden Copepoden, welche oft in großen Massen das Meer bedecken und wieder von den Häringen verzehrt werden. Daraus erhellt die Bedeutung des Planktons in dem Haushalt des Meeres und vor allem die Bedeutung desselben für die Ernährung der Nutzfische. In den pflanzlichen Bestandtheilen des Planktons haben wir die „Urnahrung“ aller Seethiere vor uns; denn nur die grüne Pflanzenzelle vermag aus anorganischen Stoffen organische zu erzeugen, und die großen Algen und Tange, die an den Küsten wachsen, liefern nicht genug Vorrath, um die ungeheuren Bedürfnisse aller Seethiere zu decken. Sicher erhalten auch die Thiere der Tiefsee einen Theil ihrer Nahrung aus den oberen durchleuchteten Räumen, in welchen Pflanzen noch gedeihen.

Diese Beispiele mögen genügen, um dem Leser die Natur und die hohe Bedeutung der Planktonforschung verständlich zu machen. Ihr Begründer, Prof. Hensen, konnte bis vor kurzem nur die deutschen Meere, die Ostsee und die Nordsee, untersuchen, für die Wissenschaft war es aber dringend wünschenswerth, diese Forschungen auch auf andere Meere, namentlich aber auf den freien Ocean auszudehnen. Ein deutscher Forscher hatte in der Meereskunde eine neue Bahn eröffnet, die erste größere Expedition, welche zur Erforschung des Planktons in den Ocean hinaussteuerte, sollte auch eine deutsche sein. Dank dem Entgegenkommen des deutschen Kaisers wurden aus verschiedenen Fonds die Mittel gewährt, welche eine Forschungsfahrt nach dem Atlantischen Ocean ermöglichten, und unter der Leitung Viktor Hensens fand im vorigen Sommer die „deutsche Plankton-Expedition“ auf dem Dampfer „National“ statt. Als Zoologen schlossen sich der Expedition Prof. Brandt und Dr. Dahl an, als Botaniker wurde Dr. Schütt gewählt; Prof. Krümmel übernahm den Theil der Aufgaben, die sich auf die Physik des Meeres bezogen, während Prof. Dr. Fischer als Arzt der Expedition sich mit Untersuchung der noch äußerst wenig bekannten Bakterien des Meeres beschäftigte.

Mitte Juli begann die Fahrt, über deren äußeren Verlauf die Tageszeitungen ausführlich berichtet haben. Die Reise an und für sich war eine merkwürdige. Der „National“ wandte sich zunächst nach Norden, wo er die Grenze des Treibeises erreichte und wo Eisberge in Sicht kamen; dann steuerte er durch die Nebel der Neufundlandbank nach dem Golfstrome, bei welcher Gelegenheit die Forscher in 24 Stunden aus dem Winter in den vollen heißen Sommer gelangten, fliegende Fische, weiße Tropikvögel, treibende Bündel des Sargassotanges, belebt mit den ihm eigenthümlichen Krebsen und Fischen, erblickten. Von den Bermudainseln kreuzten sie dann das Sargassomeer, besuchten die Kapverdischen Inseln und dampften nach der einsamen Insel Ascension, die wie ein Schiff vor Anker im Ocean liegt. Von Para an der brasilianischen Küste wollten sie in den Amazonenstrom eindringen, um auch das Plankton eines tropischen Riesenflusses zu untersuchen. Die unzuverlässigen Lotsen setzten jedoch den Dampfer wiederholt auf eine Sandbank, so daß dieser Theil des Programms unausgeführt bleiben mußte. Anfang November kehrte die Expedition nach Kiel zurück; hier aber können die gelehrten Mitglieder noch nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen, im Gegentheil, daheim beginnt erst für sie die langwierigste Arbeit.

Die Bestimmung und Zählung eines Fanges mit dem Planktonnetz ist mühseliger, als viele von unseren Lesern denken dürften. In der Ostsee ist das Plankton ziemlich gleichmäßig zusammengesetzt, und dennoch erfordert die Auszahlung eines Fanges 8 Tage, den Tag zu 8 Arbeitsstunden berechnet. Im Ocean ist der Reichthum des Planktons an Arten größer und das erschwert derart die Arbeit, daß bei jedem Oceanfang etwa 14 Tage zum Auszählen nöthig sein werden. Die Expedition hat nun 140 Planktonfänge gemacht, und so wird es noch lange dauern, bis das mitgebrachte, konservirte Material genau bestimmt sein wird, bis die vollen Ergebnisse vorliegen werden. Aber schon heute ist es möglich, einige Ergebnisse der Expedition nach den Berichten, welche Prof. Krümmel und Prof. Brandt in der „Gesellschaft für Erdkunde“, in Berlin abgestattet haben, mitzutheilen.

Man war von der Vermuthung ausgegangen, daß sich überall auf hoher See eine aus kleinsten Thieren und Pflanzen bestehende treibende Masse vorfinden müsse, welche gleichmäßig [144] genug vertheilt sei, um zu gestatten, daß aus wenigen Fängen ein Rückschluß aus den belebten Inhalt weiter Meeresstrecken gemacht werde. Diese Vermuthung hat sich für die von dem „National“ durchlaufene Strecke von 28 900 km als richtig erwiesen, sie dürfte daher auch für die Meeresflächen der ganzen Erde richtig sein. Aus den Fängen läßt sich schon heute nach oberflächlicher Schätzung bestimmen, daß der Ocean, was die Masse anbelangt, verhältnißmäßig weniger Plankton enthält als die Ostsee; es konnte auch bereits festgestellt werden, daß die nördlichen Theile des Atlantischen Oceans reicher an Plankton sind als die südlichen, während man doch zu der Annahme geneigt war, daß gerade die Fülle von Wärme und Licht unter den Tropen ein reicheres Thier- und Pflanzenleben in der Salzfluth erzeugen müsse.

Aber auch nach anderen Richtungen hin führte die Expedition zu wichtigen Beobachtungen.

Auf Grund des Berichtes von Prof. Krümmel können wir unsere früheren Mittheilungen über die Durchsichtigkeit des Meereswassers (vergl. den 2. Artikel in Halbheft 3) erweitern. Zur Messung derselben wurde u. a. eine große Segeltuchscheibe in die Tiefe versenkt, und die Anwendung derselben förderte in der Sargassosee ein überraschendes Ergebniß zu Tage. Die Sargassosee war arm an Thieren. „Dagegen bewunderten wir,“ berichtet Prof. Krümmel, „das unvergleichlich transparente Blau und die erstaunliche Durchsichtigkeit des Wassers, in welchem die Planktonnetze immer in 40 m, die große Segeltuchscheibe einmal in 58 m Tiefe, das andere Mal in 66 in Tiefe gesehen wurden.“ Das ist die größte bekannte Sichttiefe der Meere.