Die Erforschung der Meere

[50]

Die Erforschung der Meere.

Im Sommer und Herbst des vorigen Jahres verfolgten die Zeitungsleser mit Spannung die Nachrichten von den Schicksalen des Dampfers „National“, der eine deutsche Expedition zur Erforschung der Meere über den Atlantischen Ocean trug. Das Wort „Plankton“, welches die Gesammtmasse aller im Meere treibenden Organismen bezeichnet und bis dahin nur einem engen Forscherkreise bekannt war, erhielt mit einemmal eine große Volksthümlichkeit; die Expedition bildete einen Anstoß, um das Interesse für das Meer und seine Wunder, das ewig in der menschlichen Brust schlummert, von neuem anzufachen. Die gelehrten Theilnehmer an jenem Forscherzuge sind glücklich in die Heimath zurückgekehrt und damit beschäftigt, die gewonnene wissenschaftliche Ausbeute zu verarbeiten. Es dürfte darum an der Zeit sein, unsere Leser mit einigen Abschnitten der Meereskunde vertraut zu machen, ehe wir auf die Bedeutung und die Errungenschaften der jüngsten deutschen Expedition des näheren eingehen.

Seit uralten Zeiten wurde das Meer befahren, aber es war lange nur eine Handelsstraße. Die Grenzen des Oceans waren unbekannt und die Phantasie verlegte allerlei Wundergebilde dorthin. Eine neue Zeit begann erst, als Columbus den Atlantischen Ocean durchmessen hatte; auf die Entdeckung der Neuen Welt folgte die Entdeckung des „Südmeers“, des Großen Oceans, und dreißig Jahre nach der ersten Fahrt des kühnen Genuesen erschien an der spanischen Küste am 6. September 1522 das Schiff „Viktoria“, von Würmern zerfressen, geflickt, mit zerbrochenen Masten, zerrissenen Segeln, das einzige Schiff von der Flotte Magalhaes’, welches die erste Erdumseglung ausgeführt hatte. Bei weitem größer als man gedacht hatte, erschien jetzt das Meer, und jemehr Entdecker in die fernen Gegenden hinauszogen, desto mehr Wasser entdeckten sie, bis James Cook auf seinen Weltumseglungen in großen Umrissen die Grenzen der Gewässer auf der Erde feststellte. Seit jener Zeit etwa wissen wir, daß Festland und Meer im Verhältniß von drei zu acht auf der Erdoberfläche vertheilt sind.

Man suchte schon damals nicht nur die Geographie, sondern auch die „Natur des Meeres“ zu erforschen, und die Physik des Meeres bildete einen wichtigen Theil der Aufgaben, die sich die beiden Forscher, die Begleiter Cooks auf dessen zweiter Reise, stellten. Demselben Gegenstande widmeten Benjamin Franklin und Alexander Humboldt ihren Scharfsinn, aber erst in jüngster Zeit wurde die Oceanographie, die Meereskunde, zu einem Wissenschaftszweig erhoben. Dem Amerikaner M. F. Maury verdanken wir, daß die Schiffe, welche jetzt die Oceane durchkreuzen, zugleich dem Handel und der Wissenschaft dienen, daß ihre Logbücher von den Seewarten wissenschaftlich verwerthet werden. Die Anregung hierzu ward vor kaum fünfzig Jahren gegeben.

Damals stand die Menschheit an der Schwelle des großen Zeitalters der Elektricität. Der Telegraph rückte weit entfernte Länder dicht aneinander; das Meer bildete eine Schranke zwischen der Alten und Neuen Welt, aber auch diese mußte fallen. Man wollte dem Grund des Oceans das gedankenleitende Kabel anvertrauen, man führte aus, was man wollte, und legte damit den Grund zur Erforschung des Meeresbodens und zu einem neuen Zweige der Wissenschaft, der Tiefseeforschung. Eine neue Welt, ein unterseeisches Reich, wurde damit entdeckt, und nun zogen Schiffe aus, um es zu erkunden.

Die Amerikaner forschten in ihren Gewässern, in den Binnenmeeren entfalteten alle Nationen eine rührige Thätigkeit, die Polarforscher suchten den Eismeeren ihre Geheimnisse zu entlocken, und dann wurde das englische Kriegsschiff „Challenger“ (der Herausforderer) in ein Forscherschiff umgewandelt und dampfte 1872 bis 1876 um die Erde, um mit einer wissenschaftlichen Riesenbeute aus allen Oceanen beladen heimzukehren.

Um dieselbe Zeit (1874 bis 1876) durchforschte die deutsche „Gazelle“ unter dem damaligen Kapitän von Schleinitz die Geheimnisse des Indischen und Atlantischen Oceans im Anfang der achtziger Jahre zogen die französischen Schiffe „Travailleux“ und „Talisman“ zu gleichen Eroberungszügen hinaus. Zuletzt sahen wir den „National“ von Kiel aus über das weite Meer kreuzen; wir werden sehen, welche Stellung dieser letzten Expedition unter den ruhmreichen Vorgängerinnen gebührt; naturgemäß suchte sie das zu erklären, was an den Funden der früheren räthselhaft geblieben war, und darum müssen auch wir weiter ausholen, bevor wir von ihren Ergebnissen sprechen können.

Wie tief ist das Meer? Seit jeher beschäftigte diese Frage die Menschen und für die Schiffer war sie auch von praktischer Bedeutung. Aber bei den Lothungen, welche von Kriegs- und Handelsschiffen vorgenommen wurden, bediente man sich nur eines zwölfpfündigen Bleis und einer 200 Faden[1] langen Leine. Mit diesen Mitteln konnten nur die Untiefen des Meeres erkannt werden, der bei weitem größte Theil blieb – unergründlich. Wunderbare Ansichten bildete man sich über den Meeresboden: man glaubte sogar das Wort „unergründlich“ wörtlich deuten zu müssen. und noch im siebzehnten Jahrhundert mußte Varenius in seiner „Geographia generalis“ Beweise für die Richtigkeit der Behauptung geben, daß der Ocean überall einen Boden habe.

Verworrene Ansichten herrschten auch lange Zeit über die physikalischen Verhältnisse in großen Tiefen. Allgemein war die Meinung verbreitet, daß Schiffstrümmer, untergegangene Schätze, Heergeräth und Kanonenkugeln nicht bis zum Seegrunde hinabsinken könnten, sondern von den immer dichter werdenden Wassermassen der Tiefe in der Schwebe gehalten würden. Voller Geheimnisse war für die Menschen das Meer, ein Tummelplatz für allerlei ungeheuerliche Meinungen. Erst unser Zeitalter ersann Mittel, „aus der unergründlichen schweigenden Tiefe eine Antwort zu erhalten.“

Und wie fiel diese Antwort aus? Was die Tiefseesonde und das Schleppnetz unserm Geiste enthüllten, das war eine neue Welt: das waren unermeßliche, unterseeische Länder mit gewaltigen Bergen und breiten Thälern mit engen Kesseln und weit [51] ausgedehnten Hochebenen, das waren Gründe, in welchen unzählige Thierarten sich des Daseins freuten, das war ein Reich ewiger Kälte und ewiger Finsterniß und dennoch ebenso reich an Wundern wie die Welt, in der wir athmen im rosigen Licht!

Noch zu Zeiten Alexanders von Humboldt hielt man den Atlantischen Ocean für eine tiefe Mulde, welche die Alte Welt von der Neuen trennte. Wie anders stellt sich sein Meeresboden heute unserm geistigen Auge dar! Durchwandern wir, von der Lothleine geleitet, die Gründe desselben, so finden wir hier eine Mannigfaltigkeit von Formen, die anfangs den Forscher verwirrte, bis endlich nach einer mühseligen Arbeit ein klares Bild von den Hebungen und Senkungen des oceanischen Bodens auf den Karten eingetragen werden konnte. Wir wissen, daß in der Mitte des Atlantischen Oceans der Boden desselben sich zu einem Gebirge aufthürmt, welches den Grund des nördlichen Eismeeres mit dem des südlichen verbindet und einen Sförmigen Verlauf hat wie der Ocean selbst. Die Azoren, die St. Paulsfelsen, die Inseln Ascension und Tristan da Cunha sind die höchsten Gipfel dieses unterseeischen Gebirgszuges. Lothen wir das Meer über demselben, so erhalten wir fast niemals Tiefen, die mehr als 3000 m betragen. Dieses Gebirge, dessen nördlicher Theil Dolphin-Rise und dessen südlicher der Challengerrücken genannt wird, trennt das Becken des Atlantischen Oceans in zwei Rinnen: in die östliche, in der wir Tiefen von 5000 bis 6000 m begegnen, und in die westliche mit Tiefen von 7000 bis 8000 m. Im Süden öffnet sich das westliche Thal breit nach den Tiefen des antarktischen Eismeeres, das östliche dagegen ist in der Höhe von Damaraland von dem Becken des Eismeeres durch einen Quertiegel, der von dem Challengerrücken nach dem afrikanischen Festlande läuft, abgetrennt. Im Norden zieht sich eine ähnliche Erhebung von Ost nach West hin: das berühmte Telegraphenplateau

von Maury, auf dem die ersten atlantischen Kabel gelegt wurden. Es ist nicht möglich, an dieser Stelle die weiteren Einzelheiten der Gestaltung des Meeresbodens zu erörtern; aber das eine muß hervorgehoben werden, daß es nicht so leicht war, alle diese Meerestiefen zu ergründen, und die wenigsten von den Laien, welche eine Tiefenkarte betrachten, haben eine Ahnung von der Summe menschlicher Arbeit, die in derselben steckt.

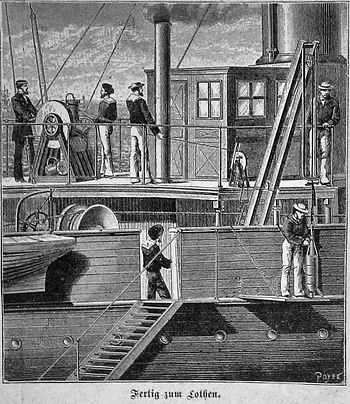

Wie mißt man den Meeresboden? Wie mißt man Tiefen, welche die stolzen Höhen unserer Alpen übersteigen und fast der Höhe des Gaurisankar gleichkommen? Wahrlich, es muß nicht leicht sein, eine Leine zu handhaben, die eine Meile lang ist. Dazu sind Hilfsmaschinen nöthig und diese Hilfsmaschinen wurden erst in der neueren Zeit erdacht. Alle die mühevollen Messungen, die in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts mit unzulänglichen Mitteln gemacht wurden, müssen als ungenau verworfen werden.

Das erste zuverlässige Tiefloth wurde von einem jungen amerikanischen Seeoffizier Brooke, einem Schüler des großen Begründers der Oceanographie Mathew Fontaine Maury, erfunden. Unsere Abbildungen veranschaulichen die Anwendung desselben. A ist eine eiserne Kanonenkugel die in der Mitte durchbohrt ist. Durch diese Kugel wird eine eiserne inwendig hohle Stange B gesteckt. An dem oberen Ende der Stange befinden sich zwei scharnierartig sich bewegende Haken C, welche an den Schnüren b die Kugel A so lange tragen, als der an die Lothleine a aufgehängte Apparat frei schwebt, wie dies Fig. 1 zeigt. Berührt nun der eiserne Stab, der Peilstock, den Meeresboden, so kommt das Gewicht der Kugel zur Geltung; sie gleitet an dem Peilstock abwärts, zieht die Haken C nach unten, so daß sie sich schließlich selbstthätig aushängt (Fig. 2). In die untere Oeffnung des Peilstockes sind inzwischen Proben des Meeresschlammes eingedrungen. Um sie festzuhalten, hat man Ventile angebracht, die beim Heraufziehen des Peilstockes sich schließen. Hat man an Bord des Schiffes bemerkt, daß das Loth den Grund erreicht hat, so windet man die Leine wieder herauf, die eiserne Kugel bleibt auf dem Meeresgrund liegen.

Bei dem verbesserten Tiefloth ist die eiserne Kugel durch eiserne Cylinder (Fig. 3) ersetzt, von denen jeder 1 Centner wiegt; man legt mehr oder weniger Cylinder auf, je nach der Tiefe, die man vermuthet; man rechnet in der Regel ein Gewicht auf 1000 Faden Tiefe.

Das Loth bildet aber nur einen Theil des Apparates. Den zweiten Theil bildet eine etwa 12 000 m lange Leine, die über eine Dampfrolle läuft. Früher nahm man zu diesem Zweck Leinen aus Manillahanf, die in Abständen von 25 zu 25 Faden durch farbige Zeichen markirt waren; neuerdings ist der Manillahanf durch Klaviersaitendraht ersetzt worden.

Große Meerestiefen können nur von einem Dampfer aus und bei windstillem Wetter gemessen werden. Die Fahrgeschwindigkeit des Schiffes muß so gegen die Strömung bemessen werden, daß es auf der Stelle stehen bleibt, damit die Leine zu dem hinabsinkenden Loth stets in senkrechter Richtung sich befindet.

Wir übergehen die Hilfsapparate, die dazu dienen, die Spannung zu verringern und ein Zerreißen der Leine bei unvorhergesehener ruckweiser Bewegung zu verhindern. Ist nun der Apparat fertig zum Gebrauch, so tritt die Dampfrolle in freie Thätigkeit, indem sie die Lothleine abrollt; auf das Kommando „Fallen!“ wird das Loth senkrecht ins Wasser gelassen und saust nach der Tiefe. Anfangs fällt es rasch hinab. Um die ersten hundert Faden zurückzulegen, braucht es nur [52] 40 Sekunden; aber mit zunehmender Tiefe verringert sich wegen der gleichfalls zunehmenden Reibung die Geschwindigkeit, und wenn z. B. 2000 Faden abgelaufen sind, so legt das Loth die nächsten 100 Faden erst in 110 Sekunden zurück. Erreicht es den Meeresgrund, so läuft zwar die Leine infolge des Beharrungsvermögens noch weiter ab, jedoch mit verminderter Geschwindigkeit. Der Augenblick, in dem diese plötzlich eintritt, heißt der „Sprung“. Alle Zahlen werden genau vermerkt und aus ihnen berechnet man alsdann die Meerestiefe. Das Aufwinden der Lothleine mit dem Peilstock geschieht mit Dampfmaschinen und dauert je nach der Tiefe mehrere Stunden.

Mit den früheren unzuverlässigen Mitteln glaubte man Meerestiefen von 15 000 m und mehr gefunden zu haben. Diese Zahlen mußten später bedeutend herabgesetzt werden. Die größte bekannte Meerestiefe liegt im Nordpacific nordöstlich von der Insel Nipon, sie beträgt 8513 m und wurde im Jahre 1874 von dem amerikanischen Schiffe „Tuscarora“ gelothet, welches den Boden des Stillen Oceans wegen einer geplanten Kabellinie zwischen Asien und Amerika sondirte. Würden wir den höchsten Berg der Erde, den Gaurisankar, in diese Tiefe versenken, so würde seine Spitze noch als ein Felseneiland von 327 m Höhe aus dem Meere herausragen.

Auch der Nordatlantic hat nördlich von den Antillen die bedeutende Tiefe von 8341 m aufzuweisen.

Wie sind nun diese Meeresgründe beschaffen? Was theilen uns die von dem Peilstock heraufgebrachten Bodenproben mit?

Der Felsboden ist nur selten im Meere anzutreffen, meist wird der Meeresgrund von lockerem Material bedeckt. In der Küstennähe herrscht das vom Meere und von Flüssen zernagte Material des Festlandes vor, aber dieser Sand und Schlamm erreicht die eigentliche Tiefsee nicht. Hier treten uns andere Ablagerungen entgegen.

Unter ihnen ist zunächst ein gelblicher oder etwas gräulicher Schlamm hervorzuheben, der beim Trocknen weiß wird und ein kreideartiges Aussehen erhält. Es ist der weiße Tiefseeschlamm. Das Mikroskop belehrt uns über seine Zusammensetzung. Wir finden in ihm zahllose Reste kleinster Wesen, welche das Meer mit ihrem Leben erfüllen: Foraminiferen oder Kammerlinge mit Kalkschalen, Radiolarien oder Strahlenthierchen mit Kieselpanzern, Kieselnadeln, welche Reste der Kieselschwämme darstellen, Diatomeen, jene wunderbar geformten Algen, welche die Kieselguhrerde bilden, zahllose Trümmer von Schalen der oben erwähnten Lebewesen, Mineralkörner und eine Unmasse von Coccolithen, kleinen runden Kalkgebilden, deren Natur bis jetzt noch nicht klar erkannt ist. Bald wiegt in dem Schlamm der eine, bald der andere Bestandtheil vor. Sehr weit verbreitet sind in ihm die Schalen der Globigerinen, einer Art der Kammerlinge, und man spricht darum von Globigerinenschlamm, der weite Strecken des Bodens im Atlantischen Ocean in dessen wärmeren Theilen bedeckt. In einem Kubikcentimeter dieses Schlamms fand Gümbel 7 Millionen Coccolithen, 5000 größere, 200 000 kleinere Foraminiferen, 220 000 Theilchen ihrer zerbrochenen Schalen, 4 800 000 winzige Kalkstäbchen und Staubtheilchen und 240 000 Mineralkörner. In anderen Gegenden fördert die Tiefensonde Schlammproben zu Tage, in denen die Strahlenthierchen oder Diatomeen überwiegen; so ist der südliche Theil des Meeresbodens in der Südsee mit einem Schlamm bedeckt, der zur Hälfte aus Diatomeen besteht und eine Art unterseeischen Kieselguhrs bildet. Diese gewaltigen Ansammlungen von Skeletten, die im Laufe ungeheurer Zeiträume entstanden sind, geben uns beachtenswerthe Aufschlüsse über die Entstehung vieler Gesteinsschichten unserer Erde. In einer Reihe von Kalken sind Schalen von Foraminiferen enthalten. Solche winzige Schälchen bilden den Miliolideenkalk des Pariser Beckens und aus ihnen ist ein großer Theil der Stadt Paris gebaut. Ebenso besteht die weiße Kreide zumeist aus Foraminiferen und Coccolithen. Der weiße Tiefseeschlamm giebt uns also Auskunft, wie die winzigsten Gebilde des Meeres am Aufbau der Erdrinde arbeiten. Ebenso wie Paris kann auch Berlin hier als Beispiel herangezogen werden. Sein Untergrund besteht zum großen Theil aus Diatomeenerde, die einst wohl den schlammigen Grund eines von diesen Algen belebten Gewässern bildete.

In unseren Teichen findet sich zuweilen der Süßwasserschwamm, sein Skelet ist nicht wie das des Badeschwammes aus Horn-, sondern aus Kieselnadeln aufgebaut. Auch seine näheren Verwandten, die Kiesel- oder Glasschwämme, spielten einst beim Aufbau der Erdschichten eine wichtige Rolle. Wer hat uns den Feuerstein geliefert, dem wir früher Funken entlockten, um Feuer anzuzünden? Er ist nach und nach aus den Kieselnadeln abgestorbener Generationen der Glasschwämme entstanden, wobei auch andere kieselgepanzerte Wesen wie die Strahlenthierchen und Diatomeen ihren Antheil gehabt haben mögen.

Der weiße Tiefseeschlamm bedeckt aber den Meeresgrund nur bis zu einer gewissen Grenze Er wird aus Tiefen bis zu 4000 m heraufgeholt; in größeren Tiefen findet man ihn nur ausnahmsweise; die Kalkschalen verschwinden hier allmählich. Zunächst sind sie noch da, aber ihre Umrisse sind undeutlich, wie von Säuren angeätzt, und in den untersten Thälern des Meeresbodens fehlen sie ganz. Auf eine noch nicht aufgeklärte Weise werden sie von dem Meerwasser aufgelöst.

Aus den ungeheueren Abgründen von 5000 bis 6000 m bringt uns die Tiefensonde andere Bodenproben. Dort ist alles mit dem rothen Tiefseethon bedeckt. Er ist bald hell, bald dunkelbraun, enthält Eisenoxyd und Braunstein, sowie winzige Kieselskelette, man findet in ihm kleine Partikelchen von Magnet- und Titaneisen, die als kosmischer Staub von dem Weltraume auf die Erde niederfallen. Man erkennt in ihm Ueberreste von Bimsstein, dem vulkanischen Glase, welches nach Ausbrüchen der Feuerberge oft große Strecken des Meeres bedeckt und durch Meeresströmungen Hunderte von Meilen weit verschleppt wird, bis es sich mit Wasser vollsaugt und zu Boden sinkt. Der rothe Tiefseethon ist die echteste Tiefseeablagerung, welche die Forscher am meisten interessirt, weil seine Herkunft noch dunkel ist wie die Abgründe, in denen er ruht. Jedenfalls bildet er sich außerordentlich langsam. Die Forscher haben auch in diese Tiefen ihre Schleppnetze hinabgelassen und den seit Aeonen gesammelten Thon aufgewühlt, und es war geradezu überraschend, welche Mengen von Knochen dabei zu Tage gefördert wurden. Freilich waren es nur die härtesten Skelettheile, die hier der Zerstörung der Zeit Widerstand geleistet hatten: Zähne von Haifischen und die äußerst soliden Ohrknochen der Wale. „Welch ungeheuere Zeiträume müssen vergehen“, ruft Neumayr in seiner „Erdgeschichte“ aus, „ehe sich die Zähne und vereinzelten Knochen in so riesiger Menge ansammeln können! Dabei muß man die Mittel ins Auge fassen, mit welchen wir den Meeresboden untersuchen; es ist ein ähnliches Verhältniß, als ob man die Beschaffenheit des festen Landes von einem in 6000 bis 7000 m Höhe schwebenden Luftballon dadurch untersuchen wollte, daß ein einige Meter großer Sack an einem Seile auf die Erde niedergelassen, einige Zeit am Boden fortgeschleppt und dann wieder aufgezogen wird. Man kann daraus ermessen, in welchen Massen Knochen und Zähne in den größten Tiefen des Meeres verbreitet sein müssen, wenn unsere unvollkommenen Mittel sie uns in solcher Menge finden lassen.“

Und unter den Zähnen der Haie befinden sich noch solche, die längst ausgestorbenen Arten angehören, die wir sonst nur noch in den Ablagerungen der Tertiärzeit finden! In diesen Zeiträumen, die sich nach Jahren nicht zählen lassen, hat sich somit nur eine so dünne Schicht des rothen Tiefseethones gebildet, daß sie von einem Schleppnetz aufgewühlt werden kann.

Es gab eine Zeit – und nur wenige Jahrzehnte trennen uns von ihr – wo man diesen an Formen so wechselvollen, an Räthseln so reichen Grund der Tiefsee für weiter nichts als einen großartigen Friedhof hielt, der bedeckt wäre mit dem Staub der Gesteine und Knochenresten zahlloser Wesen. Finster und kalt, jedes Lebens bar sollten die ungeheueren Tiefen des Meeres sein, das war ein Lehrsatz, so fest eingewurzelt, daß die ersten glücklichen Fänge aus der Tiefsee als Irrthümer mißachtet wurden! Und heute? Heute sind jene Abgründe, in denen das reichste Leben vorhanden ist, das gelobte Land der Zoologen, welche die Fülle der neuentdeckten Thierformen kaum zu bewältigen vermögen. Die Tiefsee ist auch in der That eine „Neue Welt“, die in unserem Jahrhundert entdeckt wurde und die uns das Meer in seiner ganzen Majestät begreifen läßt. Steigen wir im Geiste in jene finsteren, kalten, lautlosen Abgründe hinab, um zu sehen, wie dort die Allmacht des Lebens, fern von dem leuchtenden Sonnenstrahl, unter einem ungeheueren Drucke sich in tausend Formen entfaltet.

[78]

Von der Thierwelt des Meeres ist uns naturgemäß derjenige Theil am besten bekannt, der sich an den Küsten niedergelassen hat; denn hier ist das Meer uns zugänglich. Es giebt namentlich in tropischen Gegenden klare Buchten, wo der Schiffer über der Fläche dahingleitend auf den Grund des Meeres schauen und das farbenprächtige Thierleben bewundern kann. Er gleitet über Korallengärten dahin, er sieht den weißen Sandgrund und vermag oft in der Tiefe von 20 und mehr Metern auf ihm den Schiffsanker zu unterscheiden, und zwar nicht nur im hellen Sonnenschein, sondern auch nachts bei dem matten Lichte des Vollmondes. Was er hier sieht, ist für ihn auch greifbar. Er kann bis auf den Grund tauchen, ja stundenlang auf ihm wandern, wenn er den Taucherapparat zur Hilfe nimmt. Solche Studien auf dem Meeresgrunde sind von eigenartigem Reiz umgeben; wer kennt nicht die farbenprächtigen Schilderungen, die Häckel von den Korallenhainen im Rothen Meere und an den Küsten von Ceylon entwirft? Solche Studien werden auch in den zoologischen Stationen an den Meeresküsten, wie z. B. in Neapel, häufig ausgeführt. Der Taucher weiß uns da viel Eigenartiges zu berichten.

Er vertieft sich in eine andere Welt; das beweist schon der Farbenglanz, in dem sie dem erstaunten Auge sich darbietet. Unbeschreiblich schön ist die Farbenpracht, die sich in geringen Tiefen bemerkbar macht. Im Mittelmeere erscheint alles blau; namentlich in 5 bis 6 m Tiefe ist alles vom herrlichsten Azurblau durchdrungen. Blau ist ja die Farbe des Meeres, aber nicht überall; dort, wo Ebbe und Fluth herrschen und das Wasser mit kleinen Schlammtheilchen mehr durchsetzt ist, herrscht unter dem Meeresspiegel die grüne Farbe vor; in dieser magischen Beleuchtung bieten sich z. B. dem Auge des Tauchers die berühmten Korallengärten von Ceylon dar. Die Beleuchtung in diesen geringen Tiefen ist auch genügend, um uns alles erkennen zu lassen; an klaren Tagen vermag man in den Gewässern von Neapel in 10 m Tiefe mit der Lupe zu beobachten und bei 20 m Tiefe zu lesen. Das Licht nimmt allmählich ab, je tiefer wir steigen, aber so weit der Taucher sich hinablassen kann, ist es noch stark genug, um ihn die nächste Umgebung erkennen zu lassen.

Freilich ist die Grenze unseres Vordringens in die Meeresgründe sehr eng gezogen. In 10 m Tiefe fühlt sich der Mensch noch wohl, und es giebt eine Anzahl von Forschern, die nach einiger Gewöhnung zwei Stunden lang sich auf dem Meeresgrunde aufhalten können, ohne besondere Beschwerden zu spüren. Dringt man aber tiefer in die Meeresgründe ein, so wird der Einfluß des zunehmenden Druckes empfindlicher. 20 m Tiefe erreichen nur bessere Taucher und halten darin in der Regel nur 15 bis 20 Minuten aus. Noch tiefer steigen nur Virtuosen hinab, und 60 m dürfte die äußerste erreichte Grenze sein. Schon bei 30 m stellt sich außer allerlei Schmerzen Nasen- und Ohrenbluten ein, und der Taucher Deschamp, der im Jahre 1866 sich zu einem gesunkenen Dampfer in die Tiefe von 70 m hinablassen wollte, wurde in 60 m Tiefe von Hallucinationen befallen und bewußtlos wieder heraufgezogen.

Durch eignen Augenschein können wir somit nur die oberflächlichste Schicht des Meeres kennen lernen. Und doch stellt die Wissenschaft eine ganze Reihe von Fragen, die sich auf die Physik und die Chemie der Meerestiefen beziehen und von deren Beantwortung unser Verständniß für das Thierleben der See abhängt!

[79] Dringt das Sonnenlicht noch in die tiefsten Abgründe oder herrscht dort ewige Finsterniß? Man hatte zunächst versucht, die Durchsichtigkeit des Meerwassers dadurch zu prüfen, daß man weiße oder gefärbte Platten in die Tiefe versenkte, bis sie dem Auge entschwanden. Für die Beantwortung unserer Frage sind diese Versuche von sehr geringem Belang. Wichtiger schon ist die Zuhilfenahme der Photographie. Der schweizer Forscher Forel hat zuerst diese Methode angewandt, indem er zur Nachtzeit Platten in den Genfer See versenkte und sie zur Nachtzeit wieder heraufholte. Er fand dabei, daß im Sommer schon in der Tiefe von 45 m und im Winter bei 100 m das Licht so schwach war, daß es gar keine Wirkung auf die photographischen Platten ausübte. Auf seine Anregung wurden derartige Beobachtungen auch im Mittelländischen Meere bei Nizza und Villafranca angestellt, Fol und Sarasin fanden dabei, daß in 260 bis 280 m Tiefe die Platten noch deutlich geschwärzt waren, bei 380 m war die Schwärzung kaum wahrnehmbar, die Lichtwirkung schwächer noch als in einer sternhellen, mondscheinlosen Nacht. Bei 405 bis 420 m zeigte sich nicht die geringste Spur der Lichtwirkung mehr. Zuletzt hat der Ingenieur der deutschen zoologischen Station in Neapel von Petersen einen sinnreichen Apparat hergestellt, der solche photographische Lichtmessungen auf offener See in beliebiger Tiefe ermöglicht, und mit diesem wurde auf der Höhe von Capri an einem sonnenhellen Novembertage noch in einer Tiefe von 500 bis 550 m nach halbstündiger Exposition eine deutliche Schwärzung der Platten gefunden.

Noch aus anderen Beobachtungen können wir auf die Verbreitung des Lichtes im Meere schließen. Das Leben der meisten Pflanzen ist an das Licht gebunden. Je tiefer wir aber in das Meer hinabsteigen, desto geringer wird der Pflanzenwuchs, bis endlich auch die schattenliebenden Algen verschwinden, unsere Scharrnetze nur Thiere an die Oberfläche bringen. Die „Challenger“-Expedition hatte unter 385 m keine Pflanzen gefunden; und abgesehen von parasitischen Pilzen, die sich ohne Licht entwickeln können, dürften im allgemeinen selbst in durchsichtigen Meeren unter 250 m keine Pflanzen mehr vorkommen.

Alle diese Thatsachen sprechen dafür, daß das Sonnenlicht das Meer in seiner ganzen Tiefe nicht durchleuchten kann, daß es einige hundert Meter mehr oder weniger unter der Oberfläche endlich eine Grenze geben muß, wo der Unterschied zwischen Tag und Nacht aufhört und eine völlige Finsterniß beginnt. Einige Forscher behaupten zwar, daß selbst in der Tiefsee am hellen Tage noch eine Dämmerung herrsche, welche dem Sternenschimmer gleich sei, oder daß grüne Strahlen das Meerwasser durchdringen können und ein wenn auch sehr schwaches grünes Licht die Tiefsee erhelle; aber diese Behauptungen sind wenig wahrscheinlich. Und doch leben dort neben blinden auch Thiere, die gut entwickelte Augen besitzen, was uns wieder zu der Annahme nöthigt, daß es in ihrem Wohngebiet Licht geben muß.

Das Meer hat nun sein eigenartiges Licht: das Meeresleuchten. Zahllose seiner Geschöpfe sind mit der Eigenschaft des Phosphoreszierens ausgestattet, und jeder Seemann kennt diese Erscheinung.

Das Meer leuchtet nicht nur in den Tropen, sondern auch im hohen Norden, nicht nur an der Oberfläche, sondern auch in seinen Tiefen, und die Stärke dieses Lichtes darf nicht unterschätzt werden. Nach Wyville Thomson, dem berühmten englischen Zoologen, leuchtete einmal während einer Fahrt von den Kapverdischen Inseln nach Südamerika das Meer so stark, daß der Glanz der strahlenden südlichen Sterne verdunkelt wurde und man an Bord die kleinste Schrift lesen konnte. Milne-Edwards berichtet dagegen, daß während der „Talisman“-Expedition das Schleppnetz einmal eine Menge von Tiefseekorallen heraufbrachte, die gleichfalls so stark leuchteten, daß man in der Nacht an Bord lesen konnte. Es ist darum nicht unmöglich, daß diese phosphoreszierenden Thiere die dunkeln Abgründe der Tiefsee erleuchten, und gewiß sehr anziehend, die untersten Räume des Krystallpalastes des Meergottes „künstlich beleuchtet“ und die phosphoreszierenden Tiefseethiere als Laternenträger sich zu denken; aber wir wissen so wenig von dem Wesen und Zweck dieser Erscheinung, daß auch in dieser Hinsicht nur Vermuthungen aufgestellt werden können.

Wir stehen hier erst am Anfang der Forschung und wissen nicht einmal, wie sich die Thiere des Meeres gegen das Licht verhalten, ob sie es fliehen oder von ihm angezogen werden, und ob dementsprechend die Eigenschaft zu leuchten dem Besitzer Nutzen oder Schaden bringt. Die erste Frage, die wir uns gestellt haben, ist noch nicht beantwortet; es muß noch mehr Licht in die Lichtverhältnisse der Meere gebracht werden.

Viel besser sind die Temperaturverhältnisse des Meeres erforscht. Das salzhaltige Seewasser wird von der Kälte anders beeinflußt als das Süßwasser unserer Flüsse und Seen. Der Gefrierpunkt des salzigen Meerwassers liegt nicht bei 0°, sondern je nach dem Salzgehalt mehr oder weniger tief unter demselben. Im Durchschnitt gefriert das Meerwasser im bewegten Zustande bei –2,55° C, im ruhenden aber bei –3,17° C. In der That findet man an der Oberfläche der Polarmeere Wassertemperaturen von –3° C, während in der Nähe des Aequators dasselbe bis zu +32° C, wie im Rothen Meere, erwärmt wird, also die Temperatur eines lauwarmen Bades erreicht. In den Tiefen der Oceane giebt es derartige große Wärmeunterschiede nicht. Die Temperatur des Wassers sinkt rasch, je mehr man sich dem Boden nähert, und der größten Bodenkälte an den Polen –3° C steht als die höchste Temperatur die von +2° C gegenüber.

So ist die Tiefsee nicht nur finster, sondern auch kalt. Es giebt nur wenige Ausnahmen von dieser Regel. Die unterseeischen Gebirgszüge, von denen wir im ersten Artikel sprachen, üben auf die Vertheilung der Bodentemperatur einen wichtigen Einfluß aus. Werfen wir noch einmal einen Blick auf das Tiefenkärtchen des Atlantischen Oceans!

[80] Wir sehen, daß dort das Becken des südlichen Eismeeres freien Abfluß in das westliche atlantische Becken hat; die kalten Wasser dringen hier ungehindert ein und darum zieht sich am Grunde des Meeres längs der südamerikanischen Ostküste die sog. „kalte Rinne“, in welcher die Bodentemperatur des Wassers –0,6° C beträgt.

Das östliche Becken ist dagegen im Süden durch einen Querriegel, einen unterseeischen Gebirgszug, der von dem Challenger-Rücken nach dem afrikanischen Festlande streicht, von dem Eismeere getrennt und dieses Gebirge hält die kalten Wassermassen ab, so daß hier nördlich von dem Riegel das Meerwasser am Boden eine Temperatur von +1,9° C hat. Auch das Mittelländische Meer ist bei Gibraltar durch einen Querriegel, der sich bis 80 m dem Meeresspiegel nähert, von dem kalten oceanischen Grundwasser getrennt und darum hat sein Wasser von 300 m an bis zu seinen größten Tiefen, die über 3000 m betragen, eine gleichmäßige Temperatur von etwa +13,5° C, welche der jährlichen Durchschnittstemperatur der Oberfläche entspricht. Ebenso hat die Sulusee, die gleichfalls ein vom Ocean abgeschlossenes Becken bildet, eine gleichmäßige Temperatur von 10,3° C in einer Wasserschicht von 3700 m über dem Meeresboden.

Die Gesammtmasse der oceanischen Gewässer befindet sich in fortwährendem Kreislaufe; an den Polen sinkt das kalte Wasser zu Boden, dringt nach dem Aequator vor, wird durch die Erdwärme des Bodens allmählich wärmer und steigt empor, um wieder nach den Polen abzufließen. So hat das Meer, sowohl an der Oberfläche wie in der Tiefe, seine Klimaprovinzen, die für die Entfaltung des Lebens gleichfalls von Bedeutung sind. Daß die oberflächlichen Strömungen selbst das Klima des Festlandes beeinflussen können, ist jedermann bekannt, denn wer kennt nicht den Golfstrom und seine Wirkungen auf das Klima des westlichen Europas? – –

Der Taucher bildete den Ausgangspunkt unsrer Betrachtung. Kehren wir zu ihm zurück! Was ihn gehindert hat, tiefer hinabzusteigen, das war nicht die Kälte, nicht der Mangel an Licht, sondern der ungeheure Druck, den er

[81] nicht zu ertragen vermochte. Wir sind alle für einen gewissen Druck angepaßt und können nicht straflos uns einem zu niedrigen oder zu hohen Druck aussetzen. Wir wohnen auch auf dem Grund eines Meeres, des Luftoceans, und der Aufenthalt in der dünnen Luft unsrer hohen Bergspitzen behagt uns nicht. Schon Saussure, der zum erstenmal den König der europäischen Berge, den Montblanc, bestieg, berichtete von den Beschwerden, die ihm die dünne Höhenluft verursachte. Seit jener Zeit ist viel über die „Bergkrankheit“ geschrieben worden. Sie macht sich auch auf den sturmdurchtobten kalten Hochebenen von Tibet geltend, die in der Höhe des Montblancs liegen. Der russische Forschungsreisende Prschewalskij berichtet unter anderem, daß dort der Reisende beim Tragen einer kleinen Last oder beim Besteigen eines kleinen Hügels außerordentlich rasch ermatte, daß man dort wie ein Asthmatiker in sitzender Stellung schlafen müsse und durch Alpdrücken gequält, durch Athemnoth geweckt werde. Aber diese Hochebenen sind von zahllosen Herden der wilden Yaks, von Antilopen, Tabunen, von wilden Kulanpferden belebt, und alle diese Thiere befinden sich in jenen Höhen durchaus wohl, weil sie an den niederen Luftdruck gewöhnt sind.

Im Jahre 1875 traten die Luftschiffer Sivel, Crocé-Spinelli und Gaston Tissandier eine Ballonfahrt an, auf der sie möglichst hoch emporsteigen wollten. Sie erreichten annähernd die Höhe des Gaurisankars, des höchsten Berges auf Erden, aber Sivel und Crocé-Spinelli fanden dort den Tod, während Gaston Tissandier nur mit einer Ohnmacht davon kam. Und doch giebt es Vögel, wie z. B. der Kondor, die aus der Höhe von etwa 7000 m sich in wenigen Minuten zur Oberfläche der Erde ungestraft herablassen können!

Solche Wechselbeziehungen zwischen Druck und Leben sind auch in den Tiefen des Meeres vorhanden. Nur ist in den letzteren der Druck bei weitem bedeutender. Der Druck, den unsere Atmosphäre auf einen Quadratcentimeter ausübt, beträgt rund 1 Kilogramm; denselben Druck übt schon eine entsprechend dicke 10 m hohe Säule destillierten Wassers aus. Das Salzwasser ist noch etwas schwerer; man kann also sagen, daß der Druck in den Meerestiefen von 10 zu 10 m annähernd

[82] um eine Atmosphäre steige. In 1000 m Tiefe kommen bereits 10850 Kilogramm Wasserdruck auf 1 Quadratdecimeter. Das sind Zahlen, die wir uns schwerlich vorstellen können. Die Wirkungen dieses Druckes sind aber oft an den Geräthen des Tiefseeforschers bemerkbar. Korkscheiben, die an den Schleppnetzen der Talismanexpedition befestigt waren, wurden, wie dies auch aus unserer Abbildung S. 79 ersichtlich ist, von dem Druck der Tiefe auf etwa die Hälfte ihres Rauminhaltes zusammengepreßt und das Korkgewebe nahm die Dichte von Holz an. Darum wurden auch die Tiefseethermometer so hergestellt, daß sie den Druck von 70 Centnern auf einen Quadratzoll vertrugen. Dies genügte jedoch nur für die Tiefe von 4800 m und als der „Challenger“ einmal eine Tiefe von etwa 7000 m lothete, zog man zwei dieser Thermometer zerbrochen herauf. Die Walfischfänger erzählen, daß die harpunierten Wale oft tief im Meere ihr Heil suchen und daß alsdann die Holztheile an der Harpune derart vom Wasserdruck zusammengepreßt werden, daß sie, wenn die Wale wieder emporsteigen und erbeutet werden, schwerer geworden sind und nicht mehr schwimmen. Dies beweist uns aber, daß die Wale ungestraft Tiefen mit so ungeheurem Druck aufsuchen können; sie besitzen dieselbe Anpassung für das Meer wie der Kondor für den Luftocean. Dies ist aber durchaus nicht bei allen Thieren der Fall, namentlich der rasche Uebergang von dem hohen Druck der Tiefe zu dem geringen der Oberfläche wird vielen verderblich und sie gehen zu Grunde ebenso wie Sivel und Crocé-Spinelli bei ihrer Ballonfahrt. Unsre Abbildung S. 79 zeigt uns einen Tiefseefisch in dem jämmerlichen Zustande, in dem er aus der Tiefe von 1500 m heraufgeholt wurde. Ein Theil der Speiseröhre ist herausgepreßt, die Augen sind hervorgequollen, die Schuppen sind gelockert und fallen theilweise ab. Die Gase und die Gewebe des Thierkörpers dehnen sich beim Aufhören des Druckes plötzlich aus und führen die Katastrophe herbei. Ueberhaupt gelangen fast alle in der Tiefsee gefischten Thiere todt oder beschädigt und zerrissen an die Oberfläche. Im Bodensee fangen unsre Fischer die Kilche, die in bedeutenden Tiefen leben. Diese werden mit stark aufgetriebenem Leib aus dem Netze geholt; unter dem geringeren Luftdruck der Oberfläche dehnt sich die Luft in der Schwimmblase aus und die Fische müßten, sich selbst überlassen, absterben. Die Fischer „retten“ die Waare, indem sie die Kilche „stupfen“, d. h. die Schwimmblase durchstechen; die Luft entweicht alsdann mit pfeifendem Geräusch, die Fische werden wieder schlank und bleiben am Leben. Es handelt sich hier jedoch nur um Tiefen von 200 bis 300 m, während wir im Meere mit ebenso viel und noch mehr Tausenden rechnen müssen, wo der Druck nicht 20 bis 30, sondern 200 bis 300 und mehr Atmosphären beträgt. Ueber die Lebensäußerungen unter diesem Drucke ist noch sehr wenig bekannt.

Die Thiere der Tiefsee seufzen ebensowenig unter dem Wasserdruck wie wir unter dem der Atmosphäre; auch ist ihre Organisation derjenigen der Flachseethiere gleich. Sie sind nach demselben Muster gebaut. Ob allerdings alle chemischen und physiologischen Vorgänge im Thierkörper sich unter dem hohen Drucke ebenso abwickeln wie an der Oberfläche, mag fraglich erscheinen. Versuche, die in Laboratorien angestellt wurden, konnten nicht zur Lösung dieser Frage führen. Der Naturforscher Cailletet hat, um Gase flüssig zu machen, einen Apparat gebaut, in dem man auch Flüssigkeiten in einem geschlossenen Raum dem ungeheueren Drucke von 1000 Atmosphären aussetzen kann. Gase werden in diesem Apparate flüssig, das Wasser wird aber durch den Druck wenig verändert; es wird dichter, aber bei 159 Atmosphären erst um 1/144 seines Raumgehalts. In diesen Apparat wurden nun verschiedene Thiere gebracht. Ein Stutztopf (Dorade), dessen Schwimmblase zuvor entleert wurde, vertrug den Druck von 100 Atmosphären ohne Beschwerden; bei einem Druck von 200 Atmosphären war er betäubt, erholte sich aber bald, als man ihn wieder befreite, bei 300 Atmosphären war er dem Tode nahe, bei 400 todt und starr. Bei dem Druck von 400 Atmosphären, der einer Meerestiefe von 4000 m entspricht, wurde ein Frosch so starr, daß man ihn eher entzwei brechen, als eins seiner Glieder beugen konnte. Die Gewebe werden unter dem hohen Druck mit Wasser infiltriert, denn ein Froschschenkel, der ursprünglich ein Gewicht von 15 Gramm hatte, wog, nachdem er 5 Minuten lang einem Druck von 600 Atmosphären ausgesetzt worden war, 17 Gramm. Interessant ist in dieser Reihe von Versuchen die Prüfung einiger physiologischer Vorgänge. Gekochte Stärke wurde mit Speichel vermischt und dieses Gemenge einem Druck von 1000 Atmosphären ausgesetzt; der Speichel behielt seine Wirksamkeit und die Stärke wurde in Zucker verwandelt. Anders jedoch verhielt sich die Hefe. Dem ungeheuren Druck von 600 bis 1000 Atmosphären ausgesetzt, gährte sie nicht, verfiel in einen lethargischen Zustand; sie erholte sich aber, als man den Druck entfernte, und konnte dann die Gährung bewirken. Der hohe Druck hemmt also die Thätigkeit der Gährungserreger, und damit stimmt die Thatsache überein, daß man gährende oder in Zersetzung befindliche Stoffe aus großen Tiefen nicht heraufgeholt hat. Giebt es dort keine Fäulniß, hört dort der Machtbezirk der auf dem Festlande und in seichten Gewässern überall gegenwärtigen Bakterien auf?

Doch genug dieser Beispiele! Die Betrachtung der Tiefsee rollt eine ganze Reihe derartiger Lebensfragen auf.

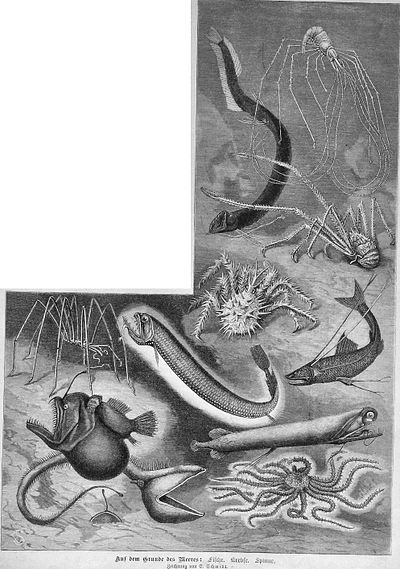

Aus den Andeutungen, die wir gegeben haben, wird der Leser ersehen haben, daß die Lebensbedingungen für die Thierwelt der Tiefsee vielfach ganz andere sind als die für die Fauna der Oberfläche. Die unzähligen Geschöpfe, welche diese Abgründe bewohnen, sind auch in ihrer Ernährung in eine eigenartige Lage versetzt. Bevor wir jedoch diese erörtern, wollen wir einige der hervorragendsten Bewohner der Tiefsee in Wort und Bild vorführen.

Die Tiefsee ist eine in neuerer Zeit ersonnene Bezeichnung; ihre Grenzen lassen sich in Wirklichkeit nicht mit Bestimmtheit angeben; je nach der Vertheilung der Thiere, welche die Forscher als echte Tiefseebewohner ansehen, beginnt sie bald höher, bald tiefer unter der Meeresoberfläche. Im allgemeinen rechnet man Tiefen bis zu 200 m der Flachsee zu; dann aber kommt eine Uebergangsregion, bis in etwa 600 m Tiefe das eigentliche Reich der Tiefe, die „Abyssalzone“ beginnt.

Im Jahre 1818 brachte John Roß, der berühmte Nordpolfahrer, aus den Abgründen des Eismeeres den ersten Beweis für das Leben in der Tiefsee bei; aus einer Tiefe von fast 1000 Faden holte er einen Seestern herauf. Es war ein Zufallsfund, den man verschieden deutete. Zwanzig Jahre später wurde von Edward Forbes die Erforschung der unterseeischen Thierwelt systematisch betrieben, aber die Mittel, mit denen man arbeitete, waren noch unzulänglich und man gelangte zu der Ueberzeugung, daß das Meer unter 300 Faden nicht bewohnt sei. In den vierziger Jahren kam aus dem Norden durch die Arbeiten Lovens in Stockholm und Sars’ in Christiania wiederum bestimmtere Kunde von dem Vorhandensein des Lebens in bedeutenden Meerestiefen. 1854 bohrte die Brookesche Tiefensonde zum ersten Male in den Boden des Atlantischen Oceans ein und förderte in dem weißen Tiefseeschlamme und den in ihm erhaltenen Globigerinen einen neuen Beweis für die vielumstrittene Ansicht zu Tage. Rasch mehrten sich jetzt die glücklichen Fänge, bis ein einziger Zug mit dem Schleppnetze im Jahre 1869 in dem Golf von Biscaya aus der Tiefe von 2435 Faden zahlreiche Vertreter „aller fünf wirbellosen Königreiche“ heraufbrachte und es von nun an keinem Zweifel mehr unterlag, daß in der Tiefsee sogar ein reiches Leben vorhanden sei.

Man hat versucht, mit den einzelnen Fängen Gesammtbilder des Lebens in den Tiefen zusammenzustellen, und auch unsre Abbildungen stellen solche Versuche dar. Das erste Bild (S. 80) führt uns auf den Grund der Tiefsee, 1200 bis 1500 m unter den Meeresspiegel. Pflanzen fehlen hier, wie wir bereits wissen, vergebens würden wir hier nach unterseeischen Algenwäldern forschen; aber etwas, was uns an Haine und Wiesen erinnert, hat die Natur doch geschaffen. Hier haben sich jene Wesen niedergelassen, von denen man lange nicht wußte, ob man sie den Pflanzen oder den Thieren zuzählen soll, und die noch heute den Namen Pflanzenthiere führen. Da sind zunächst die Korallen, welche von den älteren Naturforschern als „Pflanzen ohne Blumen, von harter, fast steiniger Natur“ beschrieben wurden. Erst im Jahre 1723 entdeckte Peyssonel die thierische Natur derselben und reichte seine Abhandlung darüber im Jahre 1727 der Pariser Akademie ein. Was mußte er sich nicht gefallen lassen! Réaumur wurde zum Berichterstatter bestimmt und er bezeichnete die Entdeckung als „einen seltsamen Irrthum“! Diese Pflanzenthiere bilden die Haine der Tiefsee; da stehen dicht gedrängt aneinander die [83] Korallenstöcke, auf denen allerlei Krabben munter umherklettern. Sie sind zwar keine Edelkorallen, aber schön und beachtenswerth; sie sind mit dem Vermögen, zu leuchten, ausgestattet, und die einen schimmern in weißem, die andern in blauem oder violettem Lichte. Es leuchten dabei die Thierchen, die aus dem Korallenstocke hervorknospen, und es muß einen eigenartigen, feenhaften Anblick gewähren, wenn die farbigen Flämmchen an den Stämmchen und den Aesten der Stöcke auf und nieder zucken.

Dicht daneben sehen wir andere Vertreter der Pflanzenthiere; es sind Schwämme und zwar die an der Oberfläche so überaus seltenen Glas- oder Kieselschwämme. Wir haben schon von ihrer Bedeutung gesprochen. Sie gehören zu den „schönen“ Gebilden der Tiefsee, denn sie sehen aus, als ob sie aus Glasfäden gewoben wären, und einige von ihnen tragen den Namen „Euplectella“ d. h. „Schöngewobene“, oder „Venusblumenkörbe“. In den fernen Meeren von Japan und China werden sie öfters gefischt und bildeten noch vor wenigen Jahren eine große Seltenheit, heute kann man diese Blumenkörbe der schaumgeborenen Göttin schon für wenige Mark erstehen und sie in einem Glaskasten als Salonschmuck aufstellen. Auf unserm Bilde schauen aus den Höhlungen der Schwämme kleine Krebse hervor; das entspricht der Wahrheit, denn die Schwämme sind Krystallpaläste der Tiefsee, in denen sich junge Krebse gern niederlassen, in denen sie wohnen, oft so lange, bis sie zu groß werden, um durch die Oeffnungen wieder herauszuschlüpfen, und in den Schwämmen auch ihre kunstvollen Grabeskammern finden.

Auch ein Wiesenschmuck fehlt nicht diesen schlammigen Gefilden. Hier wachsen dicht aneinander jene Formen der Stachelhäuter, die unter dem Namen der „Seelilien“ bekannt sind; sie haben ein birnenförmiges Aussehen und sind bunt gefärbt, wie die Blumen auf sonnigen Fluren, purpurroth, gelb, weiß und auch grasgrün. Daneben ruhen ihre nahen Verwandten, die Seesterne, die ihr Licht leuchten lassen. Den Preis der Schönheit verdient unter ihnen die Brisinga, die schon Anfang der fünfziger Jahre von dem norwegischen Dichter Asbjörnsen in dem herrlichen Hardangerfjord gefischt wurde; der wunderbar schön geformte Stern leuchtet so herrlich, daß Asbjörnsen ihn Brisinga nannte, nach dem Brustschmucke der Göttin Freya, den Loki stahl und in der Tiefe des Meeres verbarg. (Die Brisinga elegans ist auf unserer Abbildung S. 81 rechts unten gezeichnet.)

Werfen wir noch einen Blick auf diese Haine, Wiesen und Krystallpaläste! Die Korallen und die Schwämme zeichnen sich durch eine große Regelmäßigkeit und Rundung der Formen aus, wie sie sonst an der Meeresoberfläche selten vorkommen. Sie gleichen den Bäumen eines stillen geschützten Thales, während die anderen, wie die Tannen und Föhren auf den Bergeshöhen von Sturmwinden, von der Brandung und den heftigen Strömungen der See gebeugt und gekrümmt werden. Denn die entfesselte Wuth der Elemente tobt nicht in der Tiefsee, der Aufruhr der Wogen, der die Schiffe verschlingt, dringt nicht in diese Abgründe; langsam, fast unmerklich vollzieht sich hier der Kreislauf der oceanischen Gewässer von den eiskalten Polen zum sonnenwarmen Aeguator. Aber Friede herrscht nimmer in diesen stillen Räumen; Krieg ist auch hier die Losung wie überall auf Erden, wo lebende Wesen ums Dasein ringen!

In fortwährenden Kämpfen muß sich jenes Krebsgeschlecht herangebildet haben, dessen Vertreter uns in dem Lithodes ferox entgegentritt. Leib, Beine, Scheeren sind mit Stacheln besetzt; er ist schier unangreifbar; selbst todte Exemplare muß man mit großer Vorsicht anfassen, wenn man sich nicht stechen will. Die Krabben, die gepanzerten Ritter des Meeres, zeichnen sich durch Rauflust aus, und da muß unter ihnen der Lithodes ferox ein furchtbarer Feind sein. Im Kampfe ums Dasein haben die Thiere der Tiefsee ihre Ausrüstung der Umgebung angepaßt. In dem Dunkel, das nur in bestimmten Fällen vom phosphorescierenden Glanze der Bewohner erhellt wird, schwindet die Bedeutung des Auges und der Tastsinn gewinnt an Zuverlässigkeit. Darum verkümmert bei vielen Tiefseethieren das Auge und die Tastwerkzeuge entwickeln sich in überraschender Größe. Die langen Scheeren fallen schon bei vielen Krebsarten auf, der Pachygaster formosus (auf der Abbildung Seite 81) ist damit ausgerüstet; als echtes Tiefseethier erweist sich aber der über dem letzteren schwebende Nematocarcinus gracilipes, dessen Beine eine ungeheure Länge erreichen. Mit ihnen kann der „Schlankfüßige“ einen weiten Raum in seiner Nähe durchforschen, den Feind wittern oder Beute erspähen. Wir bemerken unter den Gestalten unsrer Abbildung noch eine Krabbenspinne. Man nennt diese Geschöpfe auch Pantopoden, d. h. Ganzbeine, da sie anscheinend nur aus Beinen bestehen und der übrige Körper nur ein winziges Stückchen bildet. Es sind Thiere, die „ihren Magen in der Hosentasche tragen“, denn ein Theil ihres Darmapparates pflanzt sich in den Beinen fort.

Die Krabbenspinnen der Oberfläche sind klein, in der Tiefsee aber erreichen sie riesenhafte Größen. Die von uns abgebildete Colossendeis arcuata stammt aus einer Tiefe von 820 Faden uttd ist schon recht ansehnlich; an der Westküste von Nordamerika hat man in 500 bis 1500 Faden Tiefe eine Colossendeis colossea gefunden, deren Beine 1/3 m lang sind, während der eigentliche Körper nur wenige Millimeter breit ist.

Von den Tiefseekrebsen gelangen manche lebend an die Oberfläche. Sie stürzen alsdann verwundert aus ihren Krystallpalästen, den Glasschwämmen, hervor, rollen ihre rothen Augen und flüchten wieder in das Innere ihrer Behausung zurück. Der Tod ist für sie sicher eine Erlösung; denn welche Qual muß ihnen der jähe Uebergang aus den finstern stillen Tiefen zu der Oberfläche, dem blendenden Glanz der Sonne, dem betäubenden Lärm der Oberwelt, bereiten! Einige von diesen Krebsen sind auch mit dem Vermögen zu leuchten ausgestattet, und die französischen Forscher berichten von einer Art, die in einem Glase den Leuchtstoff von sich warf, ein förmliches Bombardement mit Leuchtkugeln eröffnete.

Derselben Art sind auch die Veränderungen, welche wir bei den Fischen der Tiefe beobachten.

Auch bei einigen von ihnen tritt der Stab der Blinden, der Tastsinn, in sein Recht. Da ist zunächst der Bathypterois longipes, ein Langbein, der mit seinen fühlerartigen Fortsätzen an den Flossen und hinter dem Kopfe die Nachbarschaft sondirt. Diese Tastwerkzeuge sind noch feiner bei dem Eustomias obscurus, dem dunklen aalartigen Wesen oben links S. 81, ausgebildet, an den Enden derselben ist ein Fühlapparat sichtbar. Das sind alles wunderbar feine Organe, die sich nur in den stillen Gewässern der Tiefsee entwickeln können, im bewegten Wasser beim Wellenschlag würde sie das Thier bald verlieren.

Aus der Klasse der Leuchtfische führen wir unseren Lesern zwei Vertreter vor: den Stomias boa mit Leuchtorganen am Bauch und den Malacosteus niger, der an den Kopfseiten je zwei Leuchtflecke besitzt, von denen der eine in goldigem, der andere in grünlichem Lichte strahlt. Es scheint, daß der letztere mit seinen Laternen wie eine Lokomotive die Bahn, die er durchmißt, beleuchten kann.

Abenteuerliche Fischgestalten treten uns in dem Eurypharynx pelecanoides und dem Melanocetus Johnstoni entgegen. Bei dem ersteren bildet der Rachen den Haupttheil des Körpers, der letztere hat dagegen am Schlunde eine sackartige Ausbuchtung, in welcher er die in glücklichen Tagen erhaschte Beute aufbewahren kann, um in Zeiten der Noth nicht fasten zu müssen. –

[84] Als man diese eigenartigen Thierformen kennen zu lernen anfing, hoffte man, daß die Tiefseeforschung uns uralte Arten enthüllen werde, die in früheren geologischen Epochen lebten, an der Oberfläche aber längst ausgestorben sind.

Bald gelangte man jedoch zu einer anderen Ueberzeugung; in der Finsterniß der Seetiefen keimte nicht zuerst das Leben, seine Wiege stand dort, wo der helle Sonnenschein die Welt verklärt; die Küsten- und selbst die Landfauna ist älter als die der Tiefsee; denn erst von der flachen Küste und der Oberfläche des Meeres wanderten allerlei Thiere nach der Tiefe und paßten sich den neuen Lebensbedingungen nach und nach an. In unvordenklichen Zeiten begann jene Einwanderung und sie geschieht noch heute. Darum finden wir auch in der Tiefsee neben echten Tiefseethieren allerlei Uebergangsformen, die uns an die Thiere der Flachsee gemahnen. Die einen sind längst erblindet, die anderen besitzen noch gut entwickelte Sehorgane. Die Eier der einen entwickeln sich im Dunkel der Tiefe, die Eier der anderen steigen noch nach altem Gesetz an die Oberfläche, um hier sich zu entwickeln, und erst die junge Brut kehrt zu den Vätern in der Tiefe zurück. Diese Mannigfaltigkeit der Uebergangsformen gebietet uns, in unseren Schlüssen vorsichtig zu sein; wir können nicht ohne weiteres aus dem Vorhandensein der Organe auf deren Zweckmäßigkeit in der Tiefe schließen, wir können nicht entscheiden, was den Bewohnern der tiefuntersten Gründe mehr frommt: Augen und Leuchtapparate, oder der Stab der Blinden! „Wie wenig wissen wir!“ Der Ausruf, den Linné vor mehr als hundert Jahren bei seiner Beschreibung der Natur des Meeres gethan hat, er paßt noch heute auf unser Wissen trotz der ungeahnten Ausdehnung unserer Kenntnisse. Als das englische Schiff „Challenger“ von seiner denkwürdigen Fahrt zurückgekehrt war, erschien der Reichthum an mitgebrachten Funden so groß, daß man behauptet hat: ein Mann, der die Kenntnisse von 20 Spezialisten besäße, müßte 75 Jahre angestrengt arbeiten, um das Material zu bewältigen. Viele Forscher haben sich in jene Arbeit getheilt; fünfundzwanzig stattliche Bände sind bereits über diese Expedition erschienen und das Material regt immer noch zu neuen Arbeiten an!

Wir haben bis jetzt nur die allgemein bekannten und dem bloßen Auge sichtbaren Seethiere berührt. Das Meer birgt aber noch einen ungeheuren Reichthum an winzig kleinen Lebewesen. Ihre Bedeutung im Haushalt der Natur ist uns bei der Betrachtung des weißen Tiefseeschlammes klar geworden; lernen wir jetzt, wenn auch flüchtig, einige Vertreter dieser winzigen Geschöpfe näher kennen! Wir haben hier die unterste Thierklasse vor uns, die Urthiere, die nur aus einer Zelle bestehen, die einfachsten Organismen ohne Organe. Alle Funktionen des Lebens werden hier von dem Protoplasma, der Zelle, besorgt. Dieses entsendet Fortsätze, Scheinfüßchen, welche die Bewegung und den Fang der Beute ermöglichen; es frißt und verdaut und fühlt. Die Foraminiferen oder Kammerlinge bilden eine Abtheilung dieser Klasse, auf unserer Abbildung S. 83 sehen wir in der Mitte ein einfaches Wesen dieser Art. Eine eiförmige Kalkschale fällt uns zunächst auf, sie hat eine einzige Oeffnung, aus der die vielen Scheinfüßchen hervortreten und netzartige Maschen bilden. Unsere Foraminifere hat soeben eine Diatomee erbeutet; rechts ist dieselbe von den Scheinfüßchen umstrickt; das Protoplasma der Foraminifere saugt aus der Alge allen Nahrungsstoff aus und läßt dann die leere Schale fahren.

Die Zahl der Foraminiferenarten ist eine ungeheuere; Hunderte sind bereits bekannt und die Mannigfaltigkeit der Formen ist eine außerordentliche, einige derselben, oder vielmehr deren Schalen finden wir auf unserer Abbildung rings um die oben beschriebene gruppirt. Fast alle diese Foraminiferen tragen eine Kalkschale, die je nach dem Kalkgehalt des Seewassers bald dünner, bald dicker ist. Andere Urthiere, die Strahlinge, zeichnen sich durch ihren Kieselpanzer aus.

Das Vorkommen dieser niedrigen und winzigen Thiere ist für die Fauna des Meeres von der größten Bedeutung. Man hat gesagt: „Wo der Globigerinenschlamm vorhanden ist, dort herrscht überall reiches Leben, wo er verschwindet und der rothe Tiefseethon auftritt, dort erstrecken sich die Wüsten des Meeresgrundes.“ Aber nicht allein an der Küste oder am Meeresgrunde können wir die Bedeutung dieser Wesen kennen lernen; wir müssen zu diesem Zwecke hinaussteuern auf das offene weite Meer, welches an seiner Oberfläche wieder eine andere, die pelagische Fauna beherbergt, aus dessen weiten Fluthen die Thiere in Scharen dahinziehen, wie die Herden der Steppe von Weide zu Weide wandern, oder willenlos umhergetrieben werden, ein Spiel von Wind und Wellen!

[142]Wir haben am Schluß unseres vorhergehenden Artikels[2] das offene Meer mit der Steppe verglichen, auf welcher allerlei Thiere in Scharen von Weide zu Weide ziehen. Schon die frühere Forschung hat uns interessante Einblicke in die Lebensgeheimnisse der Meeresthierwelt enthüllt. Auf der Hochsee begegneten wir neben den Fischen auch zahllosen winzigen Geschöpfen, wir möchten nur an die Foraminiferen, Radiolarien und namentlich die winzigen Algen erinnern. Die letzteren bedecken oft große Strecken des Meeres, und so sahen z. B. die Naturforscher des „Challenger“ auf ihrer Fahrt tagelang solche Anhäufungen von Diatomeen, wahre Algenwiesen, die gleich Sümpfen rochen. Diese Pflänzchen, diese winzigen Thiere, selbst viele von einer Größe, die man noch ganz gut mit unbewaffnetem Auge unterscheiden kann, können gegen die Gewalt der Wogen nicht ankämpfen, sie müssen willenlos den Meeresströmungen folgen, sind ein Spiel von Wind und Wellen, und Professor Viktor Hensen hat diese Gesammtmasse der Organismen mit dem Namen „Plankton“ bezeichnet, sie bilden den „Auftrieb“ des Meeres, von dem sie umhergeworfen werden, wie der vielgewanderte Odysseus, der gleichfalls so sehr „umhergetrieben“ wurde, wie Homer von ihm singt.

Keine der Expeditionen zur Erforschung der Meere, die wir bis jetzt erwähnt haben, hat sich eingehender mit diesem Plankton beschäftigt, ja es fehlten sogar der Wissenschaft Mittel, um ein genaueres Beobachten dieser winzigen Wesen zu ermöglichen, in wie weit dieselben in dem großen Haushalt des Meeres in Frage kommen. Niemand wagte sich an die schwierige Ausgabe, den Auftrieb des Meeres zu zählen und aus den gewonnenen Zahlen untrügliche Schlüsse zu ziehen; auf den ersten Blick mochte auch ein derartiges Unterfangen ebenso mühsam erscheinen, wie wenn man den Sand am Meeresufer hätte zählen wollen.

[143] Dem Scharfsinn und der Ausdauer eines deutschen Forschers ist es gelungen, diese Aufgabe zu lösen, und seine Mühe wurde aufs reichlichste belohnt, indem seine Planktonstudien der Wissenschaft neue Bahnen eröffneten. Dieser Begründer des neuen Forschungszweiges ist Prof. Viktor Hensen in Kiel.

Zunächst ersann er ein Netz, mit dem er diese zumeist unsichtbaren Wesen fangen konnte: das „Planktonnetz“, welches aus drei Theilen besteht. Oben ist ein Trichter aus undurchlässigem Zeug angebracht, durch welchen das Wasser in das eigentliche Netz gelangt. Dieses ist aus Müllergaze Nr. 20 gearbeitet, einem feinen Seidengewebe, dessen Maschen nur 0,05 mm weit sind und nur den allerkleinsten Organismen, wie den Bakterien, freien Durchgang gestatten. Unter diesem Netz befindet sich endlich ein Eimer, dessen untere Wandungen gleichfalls aus Müllergaze Nr. 20 hergestellt sind. Das Wasser, welches das Netz durchlaufen hat, gelangt in den Eimer. Das Planktonnetz ist nicht groß; seine obere Oeffnung beträgt nur 0,1 qm.

Mit diesem Netze wird in folgender Weise „gefischt“: man senkt es in die Tiefe hinab – wir wollen annehmen 20 m tief. Hierauf wird es langsam heraufgezogen. Was nun vorgehen muß, ist klar. Die ganze Wassersäule, die sich über der Netzöffnung befindet, sickert durch das Netz hindurch, sie wird bei dem langsamen Heraufziehen förmlich filtrirt; die kleinen Organismen bleiben auf dem Filter, d. h. im Netze, zurück und selbst diejenigen, welche durch die engen Maschen des Netzes hindurchgeschlüpft sein sollten, werden von dem zweiten Filter des Eimers festgehalten. Ist das Netz wieder an die Oberfläche gelangt, so wird der Inhalt durch einen kräftigen Wasserstrahl in den Eimer ausgespült und dann das Plankton in einen Glascylinder gegossen, wo es sich am Boden sammelt.

Wir haben bei unserem Versuch mit 20 m Tiefe eine Wassersäule filtrirt, die 20 m hoch ist und eine Grundfläche von 0,1 qm besitzt – in dieser Säule sind 2 cbm Wasser enthalten; die Erfahrung hat jedoch gelehrt, daß beim Heraufziehen des Netzes 10 Prozent dieser Wassermasse seitlich abfließen, ohne filtrirt zu werden; wir haben somit in dem Glascylinder diejenige Menge des Planktons gesammelt, welche in 1,8 cbm Wasser enthalten ist; wir können sie zählen, wie man die Blutkörperchen unter dem Mikroskope zählt, und daraus den Reichthum bestimmter Meeresgebiete an diesen winzigen Organismen berechnen.

Prof. Hensen hat zuerst seine Planktonstudien in der Ostsee gemacht. Hier als Beispiel die Aufzählung dessen, was man einmal in 1,8 cbm Ostseewasser gefunden. Es befanden sich darin gegen 5 700 000 große und kleine Organismen. Die Hauptmasse bildeten die Algen, an Peridineen befanden sich in dieser Wassermenge fast 5 Millionen, an Diatomeen 630 000 Stuck; dann waren kleine Krebschen, Copepoden oder Ruderfüßler, in der beträchtlichen Zahl von 80 000 Individuen vorhanden, der Rest von 10 000 Stück vertheilte sich auf verschiedene andere Thierarten.

Was lehren uns diese Zahlen? Sehr viel; denn sie zwingen uns, unsere alte Anschauung über das Meer von Grund aus zu wechseln. Die Salzfluth galt uns immer als etwas unfruchtbares, und wie sehr thaten wir ihr Unrecht! Vergleichen wir sie mit den Wiesen des Festlandes, welche zahllosen Herden Nahrung bieten! Ein Quadratmeter Wiesenland erzeugt im Durchschnitt 179 g Heu. Denken wir uns nun die Meeresfläche bis zu 50 m Tiefe gleichfalls als ein Wiesenland und fragen, wie viel Heu, d. h. trockene organische Substanz, die auf dieser Wiese lebenden winzigen Pflänzchen des Planktons liefern! Die Forscher geben uns in betreff der Ostsee die Antwort, daß 1 Quadratmeter derselben 150 g dieser Substanz liefere; somit erzeugt die oberste Fläche des Meeres beinahe ebensoviel an pflanzlicher Nahrung wie unsere Wiesen und sicher mehr als die dürren Hochebenen Tibets, in denen so große Herden von wilden Yaks, wilden Kulanpferden und Antilopen gedeihen.

So erscheint uns an der Hand dieser Zahlen das Meer keineswegs als die unfruchtbare Salzfluth; vor unseren geistigen Augen enthüllt es sich als eine grünende Flur, auf welcher die pflanzenfressenden Seethiere reichliche Nahrung finden können, in der sie wirklich weiden wie die Büffel und Antilopen auf der Steppenflur! Und wie auf den Festlandswiesen der Graswuchs mit den Jahreszeiten wechselt, so scheint auch der Reichthum der winzigen Pflänzchen in dem Meere Schwankungen unterworfen zu sein, scheint auch hier ein Aufblühen und Verwelken zu herrschen. Wir stehen erst am Anfang dieser Forschung, aber wir können bereits auf deren hohe Bedeutung hinweisen. Von den Algen nähren sich manche Fische, wie z. B. die Sardinen, von ihnen leben auch die frei umherschwimmenden Copepoden, welche oft in großen Massen das Meer bedecken und wieder von den Häringen verzehrt werden. Daraus erhellt die Bedeutung des Planktons in dem Haushalt des Meeres und vor allem die Bedeutung desselben für die Ernährung der Nutzfische. In den pflanzlichen Bestandtheilen des Planktons haben wir die „Urnahrung“ aller Seethiere vor uns; denn nur die grüne Pflanzenzelle vermag aus anorganischen Stoffen organische zu erzeugen, und die großen Algen und Tange, die an den Küsten wachsen, liefern nicht genug Vorrath, um die ungeheuren Bedürfnisse aller Seethiere zu decken. Sicher erhalten auch die Thiere der Tiefsee einen Theil ihrer Nahrung aus den oberen durchleuchteten Räumen, in welchen Pflanzen noch gedeihen.

Diese Beispiele mögen genügen, um dem Leser die Natur und die hohe Bedeutung der Planktonforschung verständlich zu machen. Ihr Begründer, Prof. Hensen, konnte bis vor kurzem nur die deutschen Meere, die Ostsee und die Nordsee, untersuchen, für die Wissenschaft war es aber dringend wünschenswerth, diese Forschungen auch auf andere Meere, namentlich aber auf den freien Ocean auszudehnen. Ein deutscher Forscher hatte in der Meereskunde eine neue Bahn eröffnet, die erste größere Expedition, welche zur Erforschung des Planktons in den Ocean hinaussteuerte, sollte auch eine deutsche sein. Dank dem Entgegenkommen des deutschen Kaisers wurden aus verschiedenen Fonds die Mittel gewährt, welche eine Forschungsfahrt nach dem Atlantischen Ocean ermöglichten, und unter der Leitung Viktor Hensens fand im vorigen Sommer die „deutsche Plankton-Expedition“ auf dem Dampfer „National“ statt. Als Zoologen schlossen sich der Expedition Prof. Brandt und Dr. Dahl an, als Botaniker wurde Dr. Schütt gewählt; Prof. Krümmel übernahm den Theil der Aufgaben, die sich auf die Physik des Meeres bezogen, während Prof. Dr. Fischer als Arzt der Expedition sich mit Untersuchung der noch äußerst wenig bekannten Bakterien des Meeres beschäftigte.

Mitte Juli begann die Fahrt, über deren äußeren Verlauf die Tageszeitungen ausführlich berichtet haben. Die Reise an und für sich war eine merkwürdige. Der „National“ wandte sich zunächst nach Norden, wo er die Grenze des Treibeises erreichte und wo Eisberge in Sicht kamen; dann steuerte er durch die Nebel der Neufundlandbank nach dem Golfstrome, bei welcher Gelegenheit die Forscher in 24 Stunden aus dem Winter in den vollen heißen Sommer gelangten, fliegende Fische, weiße Tropikvögel, treibende Bündel des Sargassotanges, belebt mit den ihm eigenthümlichen Krebsen und Fischen, erblickten. Von den Bermudainseln kreuzten sie dann das Sargassomeer, besuchten die Kapverdischen Inseln und dampften nach der einsamen Insel Ascension, die wie ein Schiff vor Anker im Ocean liegt. Von Para an der brasilianischen Küste wollten sie in den Amazonenstrom eindringen, um auch das Plankton eines tropischen Riesenflusses zu untersuchen. Die unzuverlässigen Lotsen setzten jedoch den Dampfer wiederholt auf eine Sandbank, so daß dieser Theil des Programms unausgeführt bleiben mußte. Anfang November kehrte die Expedition nach Kiel zurück; hier aber können die gelehrten Mitglieder noch nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen, im Gegentheil, daheim beginnt erst für sie die langwierigste Arbeit.

Die Bestimmung und Zählung eines Fanges mit dem Planktonnetz ist mühseliger, als viele von unseren Lesern denken dürften. In der Ostsee ist das Plankton ziemlich gleichmäßig zusammengesetzt, und dennoch erfordert die Auszahlung eines Fanges 8 Tage, den Tag zu 8 Arbeitsstunden berechnet. Im Ocean ist der Reichthum des Planktons an Arten größer und das erschwert derart die Arbeit, daß bei jedem Oceanfang etwa 14 Tage zum Auszählen nöthig sein werden. Die Expedition hat nun 140 Planktonfänge gemacht, und so wird es noch lange dauern, bis das mitgebrachte, konservirte Material genau bestimmt sein wird, bis die vollen Ergebnisse vorliegen werden. Aber schon heute ist es möglich, einige Ergebnisse der Expedition nach den Berichten, welche Prof. Krümmel und Prof. Brandt in der „Gesellschaft für Erdkunde“, in Berlin abgestattet haben, mitzutheilen.

Man war von der Vermuthung ausgegangen, daß sich überall auf hoher See eine aus kleinsten Thieren und Pflanzen bestehende treibende Masse vorfinden müsse, welche gleichmäßig [144] genug vertheilt sei, um zu gestatten, daß aus wenigen Fängen ein Rückschluß aus den belebten Inhalt weiter Meeresstrecken gemacht werde. Diese Vermuthung hat sich für die von dem „National“ durchlaufene Strecke von 28 900 km als richtig erwiesen, sie dürfte daher auch für die Meeresflächen der ganzen Erde richtig sein. Aus den Fängen läßt sich schon heute nach oberflächlicher Schätzung bestimmen, daß der Ocean, was die Masse anbelangt, verhältnißmäßig weniger Plankton enthält als die Ostsee; es konnte auch bereits festgestellt werden, daß die nördlichen Theile des Atlantischen Oceans reicher an Plankton sind als die südlichen, während man doch zu der Annahme geneigt war, daß gerade die Fülle von Wärme und Licht unter den Tropen ein reicheres Thier- und Pflanzenleben in der Salzfluth erzeugen müsse.

Aber auch nach anderen Richtungen hin führte die Expedition zu wichtigen Beobachtungen.

Auf Grund des Berichtes von Prof. Krümmel können wir unsere früheren Mittheilungen über die Durchsichtigkeit des Meereswassers (vergl. den 2. Artikel in Halbheft 3) erweitern. Zur Messung derselben wurde u. a. eine große Segeltuchscheibe in die Tiefe versenkt, und die Anwendung derselben förderte in der Sargassosee ein überraschendes Ergebniß zu Tage. Die Sargassosee war arm an Thieren. „Dagegen bewunderten wir,“ berichtet Prof. Krümmel, „das unvergleichlich transparente Blau und die erstaunliche Durchsichtigkeit des Wassers, in welchem die Planktonnetze immer in 40 m, die große Segeltuchscheibe einmal in 58 m Tiefe, das andere Mal in 66 in Tiefe gesehen wurden.“ Das ist die größte bekannte Sichttiefe der Meere.

Sehr wichtig waren ferner die Ergebnisse, welche das Schließnetz lieferte. Die Netze der früheren größeren Expeditionen zur Erforschung der Meere hatten keine Schließvorrichtung, sie wurden offen hinabgelassen und offen heraufgezogen. Bei dieser Art des Fanges war die Bestimmung der Tiefe, in welcher die frei umherschwimmenden Thiere gefangen wurden, eine mißliche. Wenn z. B. das Netz aus einer Tiefe von 1500 m heraufgeholt wurde, so brauchten die Thiere, die in demselben sich gefangen hatten, durchaus nicht aus dieser Tiefe zu stammen; sie konnten auch unterwegs, in höheren Schichten, in das Netz gelangt sein. Um diesem Uebelstande abzuhelfen, hat man Netze ersonnen, die wie eine Reisetasche geschlossen hinabgelassen werden, beim Heraufziehen aber sich selbstthätig öffnen und nach Durchlaufen einer gewissen Strecke wieder selbstthätig schließen. Mit diesen Netzen kann man also beliebige Wasserschichten zwischen dem Meeresboden und der Oberfläche abfischen und mit Sicherheit behaupten: der Fang stammt aus dieser oder jener Tiefe, z. B. aus der Wasserschicht von 3500 bis 2000 m Tiefe. Dieses Schließnetz, welches v. Petersen, der frühere Ingenieur der deutschen zoologischen Station in Neapel, erfunden hat und welches von Prof. Chun in Königsberg und Prof. Hensen vervollkommnet wurde, kam auch bei der deutschen Planktonexpedition zur Anwendung.

Die Schließnetzzüge bestätigten zunächst die Annahme, daß das Leben vorzüglich an der Oberfläche und am Grunde des Meeres vertreten ist, während die dazwischen liegenden Schichten arm an Thieren sind. Fünf Schließnetzzüge aus 3500 bis 2000 m Tiefe ergaben von Thieren, die man mit bloßen Augen sehen konnte, nur zwei Arten: einige Copepoden und Phaëdarien (Strahlenthiere).

In einer Beziehung aber war das Ergebniß des Schließnetzes durchaus unerwartet: aus 2200 bis 1000 m Tiefe wurden mit ihm einmal zahlreiche lebende Exemplare einer winzigen Meeresalge Halosphaera viridis herausgeholt, während man doch nach dem Ausspruche der Naturforscher des „Challenger“ in etwa 350 m Tiefe die äußerste Grenze der Pflanzenverbreitung im Meere gefunden zu haben glaubte!

Der Hauptnachdruck war jedoch bei dieser Expedition auf die Planktonforschung gelegt. Täglich zweimal wurde das Planktonnetz in Tiefen von 200 bis 400 m ausgeworfen; dabei mußten noch andere für die Planktonerscheinungen wichtige Beobachtungen angestellt werden; es wurde die Temperatur des Wassers gemessen, man entnahm Wasserproben, um den Salzgehalt des Seewassers zu bestimmen, man suchte die Richtung der Meeresströmung und die des Windes festzustellen; denn das Plankton ist ja ein Spiel von Wind und Wellen!

Da gab es genug zu thun, um diesen wichtigsten Punkt der gestellten Aufgabe zu erfüllen, und so mußten die Forscher, wenn auch mit schwerem Herzen, auf die Untersuchung anderer Fragen verzichten. So kamen die Lothungen und die Tiefseeforschung sehr kurz weg; denn es fehlte an Zeit und auf dem kleinen Schiffe auch an helfenden Händen, um größere Maschinen und größere Netze zu handhaben. Das Schiff war ja nur für dreieinhalb bis vier Monate gemiethet; weiter reichten die Mittel nicht, und so war die Planktonfahrt des „National“ ein hastiger Rekognoscirungszug. Aber die in so kurzer Zeit gewonnenen Ergebnisse sind wirklich hervorragend. Die letzte deutsche Expedition zur Erforschung der Meere ist keine sklavische Nachahmung der amerikanischen, englischen und französischen Expeditionen gewesen. Auf ihr sind ganz neue Bahnen eingeschlagen worden, welche über die meisten Fragen, die das Leben im Meere betreffen, ein neues Licht verbreiten. Das unermeßliche Leben, welches sichtbar und unsichtbar alle Meeressräume durchdringt, erscheint uns als ein organisches Ganzes, Tausende, Millionen Fäden verknüpfen, wie uns die Platonforschung zeigt, die stumme Tiefsee mit der rauschenden Hochsee. Die engen Grenzen, welche noch vor Jahren der Verbreitung der Pflanzen in Meerestiefen gezogen wurden, scheinen erweitert; ebenso ist der durchleuchtete Raum der Meeresabgründe als bedeutend größer erkannt worden.

Sollen wir uns mit diesen ersten Erfolgen befriedigt erklären und auf weitere Arbeit verzichtete? Das würde einer großen Nation nicht würdig sein. England rüstete auf die Versuchsfahrten des „Lightning“ und „Porcupine“ die große „Challenger“- Expedition aus, Frankreich ließ auf die Fahrten des „Travailleux“ das Kriegsschiff „Talisman“ auf wissenschaftliche Eroberungen auslaufen.

Es ist eine Ehrenpflicht der deutschen Nation, die von deutschen Forschern in neue Bahnen gelenkte Meeresforschung kräftig zu fördern; wie vor Jahren die „Gazelle“, so sollte auch in nächster Zeit ein deutsches Kriegsschiff für eine entsprechend lange Zeit in den Dienst der Wissenschaft gestellt werden. Dank der wohlwollenden Gesinnung unseres Kaisers ist die erste „Plankton-Expedition“ möglich geworden; hoffen wir, daß die Reichsbehörden für den weiteren Ausbau dieser Forschung sorgen werden, die in der Geschichte der Wissenschaft für alle Zeiten eine ruhmreiche Stelle einnehmen wird.

- ↑ 1 Faden = 1.883 m.

- ↑ Siehe Halbheft 3 dieses Jahrgangs.