Die Gartenlaube (1885)/Heft 24

[385]

| No. 24. | 1885. | |

Illustrirtes Familienblatt. — Begründet von Ernst Keil 1853.

Trudchens Heirath.

Die junge Frau ging fast bestürzt aus dem Zimmer ihrer

Schwester, sie fand kein Wort dieser Zuversicht Trudchens

gegenüber. Sie hatten sich nie verstanden, die Schwestern. Jenny

begriff auch jetzt noch nicht, wie man so lebensunklug und verblendet

sein konnte, und dennoch war sie wie vor etwas Reinem,

Erhabenem zusammengeschauert, als die klaren Mädchenaugen sie

anblickten, die noch Ideale sehen konnten, trotz der Prosa und des

Staubes des Lebens. Sie setzte sich wieder an das Sofa.

„Mamachen,“ flüsterte sie nach einer Pause, während welcher sie

nachdenklich ihren kleinen Pantoffel auf der Fußspitze hatte

tanzen lassen, „Mamachen, ach Gott! ich glaube, es hilft Dir

nichts – willst Du ein bischen eau de Cologne? – die Gertrud

ist so fanatisch in ihn verliebt; weißt Du, Du wirst ‚Ja!‘ sagen

müssen; die Enttäuschung bleibt freilich nicht aus.“

Trudchen war mitten im Zimmer stehen geblieben, sie sah der Schwester nach. Sie hatte Mitleid mit ihr. Es mußte doch schrecklich sein, wenn man nicht mehr an Liebe und Uneigennützigkeit zu glauben vermochte; und sie sah Franz Linden, seine ehrlichen Augen, so klar wie das reine Gewissen selbst. Kann man so aussehen mit einem Nebengedanken, kann man so sprechen mit einer Lüge im Herzen? Sie hätte auflachen mögen vor seliger Gewißheit; und wenn sie die Aermste, die Bettelärmste wäre, er liebte sie doch!

Am Nachmittage fand große Konferenz statt; um zwölf Uhr Vormittags war plötzlich der Befehl vom Sofa erlassen worden, daß man den Salon stärker heize, das Meißner Kaffeeservice aus dem Schrank nehme und beim Konditor einige Schüsseln bestellen solle. Frau Ottilie wollte Familienrath halten.

Der Duft von Sophiens berühmtem Kaffee zog bis in Trudchens einsames Zimmer; sie hörte die Thüren gehen und dann und wann die Stimme der Tante Stadträthin und Onkel Heinrich’s behagliches Lachen. Der Tag nahte seinem Ende, und man schien drüben noch immer nicht zu einem Entschluß gekommen, nur Trudchen saß ruhig im Erker und wartete. Er würde auch ruhig sein, das wußte sie; er hatte ja ihr Wort! Endlich Schritte – das mußte der Onkel sein. „Na, Jungfer Gertrud!“ rief er in das dämmerige Zimmer, „Er kam, er sah, er siegte? Schöne Streiche das! Deine Mutter ist höllisch fuchsig auf den kecken Eindringling, er wird alle seine Liebenswürdigkeit nöthig haben, um ihre schwiegermütterliche Gunst zu erringen. Na, da komm herüber, Du Trotzkopf, und bedanke Dich bei mir, daß sie nachgegeben.“

„Ich wußte es, Onkel,“ sagte sie freundlich, „Du läßt mich nicht im Stich.“

Er war ein kleiner alter Herr mit einem gemüthlichen runden Bäuchlein, das er sich so allmählich bei seinen splendiden Junggesellendiners angefuttert hatte; immer vergnügt, besonders nach einem guten Glase Wein. Und da er wußte, welch angenehme Wirkung ein solches auf ihn ausübte, so versäumte er zum Wohle der Menschheit nie, dieses Mittel zu gebrauchen, das ihn liebenswürdig und lustig machte. Lachend nahm er jetzt das große, schlanke Mädchen an die Hand, als sei sie noch ein Kind, und führte sie nach der Thür.

[386] „Leben und leben lassen, Trudchen!“ rief er; „es ist das purer Egoismus von mir, daß ich solchen Dampf dahinter machte. Brauchst nicht zu danken, war nur Scherz. Siehst Du, alles kann ich vertragen, nur keine Scenen, keine Weiberheulereien, und das versteht Deine Mutter aus dem FF. So was fällt mir immer auf den Magen, weißt Du. ‚Mach doch keinen Sums, Ottilie,‘ habe ich ihr gesagt, ‚warum soll sich die Kleine den hübschen Jungen nicht heirathen? Ihr Baumhagen’schen Mädels habt’s ja, könnt Euch einen Schatz nehmen, lediglich weil er Euch gefällt.‘ O la la! Hier bringe ich das Fräulein Braut!“ rief er in das erleuchtete Gemach und ließ das Mädchen vorantreten.

Sie ging mit ihrem leichten Schritt und ernster Miene zu der Mutter hinüber, die in der Sofa-Ecke lag, als sei sie gänzlich mitgenommen von der wichtigen Debatte; ihr zur Seite thronte die magere Tante Stadträthin im schwarzseidnen Kleid, das Blondenhäubchen auf dem braunen falschen Scheitel, im vollen Bewußtsein ihrer Würde; neben ihr Jenny; Arthur stand am Ofen. Die Damen hatten Kaffee getrunken, die Herren Wein, und der bläuliche Rauch feiner Cigarren hing unter dem vergoldeten Stuck der Decke. Die veilchenfarbenen Gardinen waren zugezogen; es sah sich Alles so höchst gemüthlich an.

„Ich danke Dir, Mama!“ sagte Trudchen.

Frau Baumhagen nickte leise und berührte den Mund der Tochter mit ihren Lippen. „Möge Dich dieser Schritt nie gereuen,“ sprach sie matt, „ich gebe nicht ohne schwere Besorgniß meine Einwilligung, und nur in Betracht Deines unbeugsamen – ja, ich muß es in dieser Stunde sagen – leidenschaftlichen Charakters willige ich ein – und des häuslichen Friedens wegen.“

Um Trudchens Mund flog ein bitteres Lächeln. „Ich danke Dir, Mama,“ wiederholte sie.

„Meine liebe Gertrud,“ begann die Frau Stadträthin feierlich, „nimm denn auch von mir –“

„Ach was!^ unterbrach Onkel Heinrich die alte Dame sehr ungalant, „nun habt Erbarmen, zunächst mit mir, aber dann mit dem schmachtenden Jüngling in Niendorf, und schickt ihm Antwort. Es ist schon vorgekommen, daß ein derartiges Warten arges Unheil angerichtet hat; schauderhafte Geschichten sind dadurch schon passirt, sage ich Euch. Setzen wir einmal ein Telegramm auf,“ fuhr er fort und zog ein Notizbuch aus der Tasche, riß ein Blatt heraus und borgte sich von seinem lieben Neffen Arthur eine Bleifeder.

„Na, was denn nun, Trudchen?“ fragte er, zum Schreiben bereit. „‚Komm in meine Arme!‘ oder ‚Dein auf ewig!‘ oder ‚Sprechen Sie mit meiner Mutter!‘ oder – ha ha, ich hab’s: ‚Meine Mutter läßt sich sprechen, komme morgen und hole Dir ihr Ja! Trudchen Baumhagen.‘ Und hole Dir ihr Ja,“ buchstabirte er beim Schreiben.

„Ich danke, Onkel,“ sagte das Mädchen, „ich will es aber lieber selbst besorgen in meinem Zimmer; sein Kutscher ist noch drüben im ‚Deutschen Hause‘ und wartet.“

Sie hörte noch das herzliche Lachen des alten Herrn über den armen Kerl, der habe schmachten müssen von Morgens elf Uhr bis jetzt, dann schloß sich die Zimmerthür hinter ihr. Mit bebender Hand zündete sie Licht an und schrieb: „Mama hat eingewilligt, morgen Mittag erwarte ich Sie.“ Sie strich das „Sie^ wieder aus und schrieb nach kurzem Zögern ein energisches großes „Dich“ dafür, und „Deine Gertrud.“

Die alte Sophie, die schon im Baumhagen’schen Hause gedient hatte, ehe der Herr heirathete, empfing das Billet. „Den Brief trage ich selbst hinüber, Fräulein Trudchen,“ sagte sie, „und wenn’s noch schlechter Wetter wär’ und wenn ich auch mein Reißen davon kriegte. Da halte ich nun zweier Menschen Schicksal in der Hand, so ein kleines Stückchen Papier; mög’s Glück mit mir gehen, das walte Gott, Fräulein!“

Trudchen drückte ihr die Hand und trat dann in den Erker und spähte durch die Scheiben, wie Sophie über den Markt schritt, ihre weiße Schürze flatterte jetzt unter dem Gaskandelaber neben der Hökerfrau und nun unter der Hauslaterne des Hôtels. Wenn doch der Alte fahren wollte, so rasch die Pferde laufen können! Jetzt dünkte sie jede Minute zu lang, die er warten sollte.

Da flatterte wieder die weiße Schürze unter der Laterne, aber es ist Jemand vor ihr. Trudchen legte plötzlich beide Hände auf das hochklopfende Herz. „Franz!“ stammelte sie, und ihre Glieder versagten fast den Dienst, als sie sich wenden wollte. Er selbst hatte gewartet auf Antwort!

„Das ist er, das ist er, mein Bräutigam!“ flüsterten die zitternden Lippen. die ganze selige weihevolle Bedeutung des Wortes überschauerte sie. Und leise öffnete Sophie die Thür, und er trat über die Schwelle der zierlichen Mädchenstube; und ebenso leise schloß sie die Thür wieder hinter ihm. Das alte treue Mädchen hatte nur noch gesehen, wie ihr stolzes Fräulein sich so fest in seine Arme schmiegte und stumm und heiß sich küssen ließ „O, über so etwas,“ sagte sie lächelnd, „ja, die Liebe, die Liebe!“

Dann lenkte sie die Schritte nach dem Saal, aber vor der Thür wandte sie sich kopfschüttelnd wieder um; sie würden Alle gleich hinüber laufen, und diese seligen Minuten wollte sie dem Trudchen nicht verkürzen; in einer Viertelstunde war’s noch Zeit genug, daß er zur „Madam“ in den Saal ging. Und sie machte sich irgend etwas auf dem Korridor zu schaffen, um rechtzeitig bei der Hand zu sein, wenn die Beiden über Alles, was sie sich zu sagen haben, die Mama vergessen sollten.

Nach Mitternacht erst fuhr Linden heim; der joviale Onkel hatte noch in aller Eile eine kleine Verlobungsfeier zu stande gebracht, bei der er eine längere Rede hielt. Nächstdem hatte Frau Jenny sich am lustigsten gezeigt und sogar schelmisch mit dem Herrn Schwager in spe angestoßen. Frau Baumhagen aber war, nach einer halbstündigen Unterredung unter vier Augen mit dem jungen Manne, ernst und schweigeud geblieben und spielte die besorgte Mutter bis zu Ende; sie nippte kaum am Champagnerkelch, als das Wohl des Brautpaares getrunken wurde.

Franz Linden hatte ihre Kälte durchaus nicht als Beleidigung aufgefaßt; sie kannte ihn so wenig, und er war da wie ein hungriger Wolf eingedrungen, um ihr Lämmlein zu rauben. Es müßte eigentlich schrecklich sein, eine Tochter herzugeben, meinte er, noch dazu eine wie Trudchen, sein Trudchen. Er war weich gestimmt bis zur Rührung, er dachte an seine alte Mutter, er dachte daran, wie er noch vor wenig Wochen so düster in die Zukunft gesehen und wie sie nun so sonnig vor ihm lag, und diese lachenden Strahlen gingen aus von einem Paar blauer Augen in einem lieben blassen Mädchengesicht. Er wußte selbst nicht, wie schnell es gekommen, daß er ihr von seiner Liebe gesprochen. Er sah noch das erhellte purpurrothe Gemach gestern Abend und den halbdämmerigen Erkerraum; dort stand sie in dem wunderbaren Lichte, das Mondesstrahl und Kerzenschein gemeinsam schufen. Im Nebenzimmer brannte der Weihnachtsbaum, und das Sprechen und Lachen der Gesellschaft klang herüber, sie hatte sich umgewandt, als er zu ihr getreten, und auf ihren Wangen hatte er Thränen bemerkt. Aber sie lächelte doch, als sie seine Bestürzung gewahrte. „Ach, es ist, weil mich Weihnacht immer an Papa erinnert; gestern war er sieben Jahr todt.“

Ein Wort war zum andern gekommen, und endlich fanden sich ihre Hände fest in einander geschlungen. – „Damals, in der Kirche, hätte ich sie am liebsten gleich festgehalteu, die kleine Hand. Wären Sie böse gewesen, Gertrud?“ Und sie hatte den Kopf geschüttelt und ihn unter Thränen lächelnd angesehen, vertrauend und lieb, das schöne stolze Geschöpf – seine Braut, bald sein Weib! –

Er fuhr empor aus den Träumen. Der Wagen hielt auf dem Hofe vor der Treppe, dunkel lag das Haus da; nur hinter Tante Rosa’s Fenstern brannte noch Licht. Er ging wie im Rausche die Stufen hinan und trat in den Gartensaal; er sah sich um, als wäre er zum ersten Male in dem einsamen Zimmer, so fremd, so verändert kam es ihm vor, so leer und kalt. Und er dachte an die Zeit, wo er hier erwartet würde; es ließ sich nicht ausdenken, dieses Glück!

Da drückte sich leise die Thür hinter ihm auf, und als er sich umwandte, erblickte er, schier spukhaft anzusehen, Tante Rosa.

„Ich habe auf Sie gewartet, lieber Neffe,“ schallte ihm ihre hohe Stimme freudig entgegen, „ich habe den Brief gefunden, den Brief. Gott Lob, daß er da ist! Er liegt oben in Ihrem Zimmer. Mir ist eine Last von der Seele genommen, lieber Franz.“ Sie nickte ihm unter der ungeheuren Nachthaube freundlich zu. „Sind lange ausgeblieben; ich bin müde und nun will ich schlafen. Gute Nacht! Gute Nacht!“

Und sie ging mit leisen Schritten, wie eine gespenstige Ahnfrau der Saalthür zu.

„Tantchen!“ schallte da seine Stimme hinter ihr drein, so laut und fröhlich, daß sie sich fast betroffen umwandte. Aber da [387] war er schon bei ihr und hatte sie mit beiden Armen umfaßt, und ehe sie sich’s versah, fühlte die ehrbare alte Jungfer einen schallenden Kuß auf ihrer Wange.

„Daß sich Gott erbarme, Linden, sind Sie nicht bei Troste!“ rief sie.

„Herzenstantchen, ich kann es nicht für mich behalten, ich ersticke daran. So seien Sie doch nicht böse! Wenn ich meine Mutter hier hätte, ich küßte die alte Frau todt vor Seligkeit. So gratuliren Sie mir doch, Trudchen Baumhagen ist meine Braut!“

Tante Rosa’s halb ärgerliches halb erschrecktes Gesicht ward starr. „Ist’s möglich?“ fragte sie leise; „und die will hier herein heirathen in unser altes Haus? Und die Familie hat’s zugegeben?“

„Eine Baumhagen – ja! Und sie will hier ins Haus heirathen und die Familie hat’s zugegeben, Tante Rosa.“

„Gottes Segen! Gottes reichster Segen!“ flüsterte sie, aber sie schüttelte das Haupt und sah ihn ungläubig an. „Schlafen kann ich nun nicht diese Nacht,“ fuhr sie fort, „ich freue mich sehr, ich freue mich von Herzen, aber Sie konnten mir’s morgen früh sagen. Nun ist’s geschehen. Gute Nacht, Linden; ich freue mich, dem Hause thut die Frau wohl noth. Gott gebe, daß eine rechte Hausfrau einzieht!“ Und sie drückte ihm die Hand und ging.

Auch er ging in sein Zimmer. Auf dem runden Sofatisch brannte die Lampe, und dort lag ein Schreiben. Ach richtig, der verloren gewesene Brief! Er ergriff ihn in halber Zerstreuung; es war Wolff’s Hand. Er legte das Schreiben wieder hin, was konnte der wollen? Irgend etwas Geschäftliches. Sollte er sich die seligste Stunde verderben mit einer unangenehmen, vielleicht einer Sorgen-Nachricht? Mochte der Brief doch warten bis – Aber schon hatte er ihn wieder zur Hand genommen und öffnete das Kouvert.

Ein langes Schreiben fiel ihm entgegen, und beim Lesen biß er die Lippen auf einander. „Erbärmlicher Kerl,“ sagte er endlich laut, „gut daß der Brief nicht früher in meine Hände kam; es wäre nicht so, wie es jetzt ist.“ Und als ekle ihn vor der Berührung des Papieres, warf er es mit spitzen Fingern in den nächsten Kasten seines Schreibtisches. „Schmutzige Seelen, die mit dem Heiligsten Schacher treiben!“

Noch lange saß er still in tiefen Gedanken, und zwischen seinen Brauen stand eine düstere Falte. Dann schrieb er einen langen Brief an seinen Freund, den Kreisrichter, und mählich erhellten sich seine Züge wieder; er erzählte darin von Trudchen.

„Guten Tag, Onkel Heinrich!“ sagte Trudchen, die im Erker am Nähtischchen saß, und sie erhob sich und ging auf den kleinen korpulenten Herrn zu, der eben bei ihr eintrat.

„Es ist ja ein wahres Glück, daß wenigstens Eine von Euch zu Hause ist,“ erwiderte er und putzte nach einem kräftigen Schütteln von Trudchens Händen seine Brille mit dem rothen Schnupftuche. „Ob wohl von dem Weiberzeug einmal Jemand daheim bleiben kann außer Dir! Frau Jenny macht Besuche, Frau Ottilie sind im Kaffee – man sieht’s, hier fehlt eine kräftige Faust, die den Zügel hält.“

Trudchen lächelte. „Onkel, schilt nicht und setze Dich,“ bat sie. „Mir kommst Du sehr recht, ich hatte schon ein kleines Billet an Dich geschrieben, darin ich Dich um eine Unterredung bitten wollte. Ich brauche Deinen Rath.“

„O! Aber nicht gleich, Kind, nicht gleich! Ich komme eben vom Tische,“ wehrte er ab, „und nichts ist da gefährlicher, als angestrengtes Denken. O, la la! So ist’s bequem! Nun erzähle mir etwas Angenehmes, Kind, von Deinem Schatz; zum Beispiel – wieviel Küsse hat’s gestern gegeben? Ehrlich – Trudchen!“ Er hatte sich behaglich in einen Lehnstuhl gestreckt, und die junge Nichte schob ihm ein Bänkchen unter die Füße und legte ihm eine Decke über die Kniee.

„Gar keine, Onkel,“ sagte sie ernsthaft, „danach fragt man nicht, weißt Du. Ich sehe Franz überhaupt selten.“ Sie stockte. „Mama geht so viel aus, und ich kann ihn doch nicht empfangen, wenn sie nicht daheim. Ach, Onkel, das ist’s ja, deßhalb wollte ich mit Dir sprechen. Mama“ – sie stockte wieder – „Mama ängstigt mich mit allerhand Andeutungen über Linden’s pekuniäre Lage; Du weißt, Onkel –“

„Und sie versteht das aus dem Grunde, meinst Du?“ fragte der alte Herr. „Nun natürlich, o, la la!“

„Ja, Onkel. Siehst Du, vorgestern fuhr Mama spazieren mit Jenny, und als sie zurückkehrte, rief sie mich in ihr Zimmer, und schon beim Eintreten merkte ich, daß irgend Etwas vorgegangen sei. Denke Dir, Onkel, sie war in Niendorf gewesen, um, wie Mama sich ausdrückte, den Ort zu sehen, wo ihre Tochter sich zu begraben gedächte. Es wäre ja empörend, sagte sie, eine junge Frau in dieses Bauernhaus führen zu wollen, es sei mehr als bescheiden, sie habe sich gefühlt wie auf einer Pachtung dritten Ranges. Linden habe in einem Zimmer gesessen – sie konnte die Decke mit der Hand erreichen, so niedrig, und Alles schief und baufällig. Kurz und gut, ich dürfe da nicht hinein, und wenn ich auf meiner Caprice bestände, Herrn Linden’s Frau zu werden, so müsse sie erst bauen, denn er – er – nun, er habe es ja allerdings nicht dazu, und es sei auch viel bequemer, sich von der Schwiegermutter ein warmes Nest zurecht machen zu lassen. Jenny, die bei dieser Scene zugegen war, stimmte voll mit ein. – Ach Gott, Onkel, er thut mir so leid, und Alles meinetwegen.“

„Hat denn Deine Mama mit ihm wegen des Baues gesprochen?“ fragte Onkel Heinrich.

Sie fuhr sich mit der Hand über die Stirn.

„Ich weiß es nicht – ich bin hinaus gegangen ohne zu antworten. Wenn ich es gethan – so – wir kämpfen mit ungleichen Waffen, oder vielmehr, ich darf meine Waffen nicht gebrauchen, sie ist doch meine Mutter.“

Die Augen des Onkels sahen sie mit unverkennbarem Mitleide an; sie war so blaß und um den hübschen Mund lag ein müder Zug. „Du armes Ding; ja, ja, den Brautstand machen sie Dir nicht gerade zum Paradiese,“ dachte er; aber er räusperte sich nur und schwieg.

„Und was kann ich dabei thun?“ fragte er nach einer Pause.

„Das sollst Du gleich hören,“ sprach Trudchen. „Sieh, ich muß Dich schon quälen; mit Arthur stehe ich mich keineswegs so, daß er mir hier rathen könnte. Ich möchte Dich bitten, Onkel, mit Franz zu sprechen; ich will wissen, wie groß seine pekuniären Sorgen sind, und –“

„Ei, Kind, laß den Unsinn!“ unterbrach sie, augenscheinlich peinlich berührt, der alte Herr. „Wozu mich denn da hinein bringen? Pekuniäre Sorgen! Was willst Du dagegen thun? Vorläufig geht Dich das gar nichts an – wirst es früh genug erfahren.“

„Du meinst, weil wir noch nicht Mann und Frau sind?“ fragte sie.

„Na, versteht sich!“ nickte er.

„O, das ist ja ganz gleichgültig, Onkel,“ sprach sie lebhaft. „Von dem Momente an, wo wir uns verlobt haben, betrachte ich mich als zu ihm gehörig, und was Mein ist, als das Seine. Warum soll ich ihn denn, da ich bereits frei über einen Theil meines Vermögens verfüge, nicht aus einer vielleicht sehr unangenehmen Lage reißen?“

„Aber, liebes Kind –“

„Laß mich aussprechen, Onkel; Du weißt, ich habe zehntausend Thaler von Großmama voraus, über die kein Mensch als ich bestimmen darf, und diese zehntausend Thaler sollst Du Linden auszahlen. – Ich glaube, er muß nothwendig bauen, es mag an Diesem und Jenem fehlen draußen, es ängstigt und quält ihn – thue mir die Liebe, Onkel; sieh, ich kann mit ihm über dergleichen nicht reden.“

„Ich werde mich hüten, Jungfer Trudchen!“

„Warum?“

„Weil er es am Ende nehmen würde – oder, er kommt mir vielleicht grob. Danke ergebenst!“

„Er soll es auch nehmen, Onkel!“

Er schwieg. „Wann wollt Ihr denn heirathen, Kind?“ fragte er endlich.

In Trudchens Gesicht stieg wieder die rosige Gluth. „Mama hat sich noch nicht darüber ausgesprochen, Onkel; Franz hofft im April, und – eben mein Empfang soll ihm doch keine Sorgen machen.“

„Schön! Schön! So lange kann er ja warten,“ meinte der alte Herr.

Sie sah ihn enttäuscht an, aber sie antwortete nicht.

„Ich will Dir doch nichts zu Leide thun, Kleine,“ fuhr er fort, den traurigen Blick wohl verstehend, „ich will nur korrekt [388] in Geschäftssachen handeln. Schau, wenn Du auf Dein Vorhaben versessen bist, so verbastelt und verbaut und verjuxt Ihr ein schönes Kapital – um Euch das Nest so recht behaglich einzurichten. Amantes amentes – das heißt in unser geliebtes Deutsch übertragen: ‚Verliebt – verdreht‘. Und wenn Gott den Schaden besieht, bist Du in Deinem eigenen Fette gebacken worden – ha, ha!“

Trudchen veränderte keine Miene, es lag ein tiefschmerzlicher Zug um den Mund. Auch er sprach so! Wie oft hörte sie Derartiges jetzt! Selbst an dem einzigen Geschenk, das Linden ihr gemacht, hatte man ihr durch eine ähnliche verletzende Redensart die Freude verdorben.

„Ei, sieh doch nicht so trostlos aus, Kleine,“ gähnte der alte Herr, „was habe ich denn gesagt? Wir Männer, glaube mir, sind alle mit einander Egoisten; – warum willst Du denn Deinen Zukünftigen noch darin bestärken und ihm schon von vorn herein die gebratenen Tauben in den Mund fliegen lassen? Halte ihn knapp, Trudchen, das ist das einzig Richtige; er darf weiter nichts sein, als der Prinz Gemahl – die Regierung behältst Du in Deinen kleinen Fäusten. Alle Wetter, und ich glaube, regieren kannst Du.“

„Onkel!“ sagte das schöne Mädchen weich und trat vor ihn hin. „Onkel, Du bist ja ein Heuchler, Du redest von Dingen, an die Du selbst nicht glaubst. Egoisten seid Ihr Alle? Und ich kenne keinen Menschen, welcher weniger Anlage dazu hat, als Du.“

„Wahrhaftig, Kind!“ betheuerte er lachend. „Ein Egoist bin ich vom reinsten Wasser.“

„So? Wer giebt denn am meisten den Bedürftigen in der Stadt? Wer unterhält denn eine ganze arme Lehrerfamilie in Wohnung, Kleidung, Essen und Trinken? Nun wer, Onkel?“

„Alles Egoismus, nichts als Egoismus!“ rief er mit erhobener Stimme.

„Beweisen, logisch beweisen, Onkel!“

„Na, nichts leichter, Trudchen. Du kennst ja die Geschichte, wie ich meinen Krampf in das Bein bekam und mich in das erste beste Haus auf der Steinstraße schleppte und da auf den ersten besten Stuhl hinsank. Ich wollte gerade zum Diner, hatte mir Gustav Seyfried und August Seemann eingeladen – na, Du weißt ja, die alten Jungen haben in Paris und London gegessen. Also, da saß ich in der niedrigen Stube, die Leute waren beim Mittagsbrot und eine Schüssel dünne Kartoffelsuppe stand auf dem Tische, die kaum für den Mann genügt hätte. Sieben Kinder – ich sage sieben Kinder, Trudchen – rings herum und die Mutter kellte just auf. Vom Jüngsten fing sie an; der Aelteste, ein Bursche von vierzehn Jahren, bekam das Letzte aus der Schüssel; es war nicht viel mehr darin, und ich werde nie den Blick aus diesen eingefallenen hungerigen Augen vergessen, mit denen er den leeren Napf anschaute; es ward mir da so wunderlich mit einem Male. Ich fragte beiläufig, was der Mann denn für ein Gewerbe treibe? Sprachlehrer, die Stunde fünfzig Pfennig! Eine feste Anstellung könnte er kränklichkeitshalber nicht annehmen, bekäme sie auch nicht! Heiliger Gott, Trudchen, durchschnittlich täglich zwei Stunden, macht eine Mark, dazu sieben Kinder! Na siehst Du, wir hatten den Mittag Austern vor der Suppe, sie waren gerade recht theuer und ich rechnete aus, daß ein solch glattes delikates Dingelchen just soviel kostet wie eine englische Stunde, in der der arme Mann seinen kranken Hals heiser sprach; sie wollten mir trotz ihrer Schlüpfrigkeit nicht durch die Kehle gleiten, ich konnte es nicht über ein halbes Dutzend bringen und das war mir doch mehr als unangenehm. Bei jedem Gang dieselbe Geschichte, und wenn der Louis einen Champagnerpfropfen knallen ließ, war’s jedesmal, als flöge er mir direkt auf den Magen. Ich habe nie ein ungemüthlicheres Diner erlebt; hinterher empfand ich Uebelbehagen und mußte Natron nehmen. ‚Hol’s der Henker!‘ dachte ich, ‚das könnte Dir noch öfter so gehen‘, und – Du weißt, Kind, ein gutes Mittagessen ist das reellste Vergnügen auf der Welt für Unsereinen. Also mir blieb nur übrig, sollten mir die Austern wieder schmecken, mich durch den Gedanken zu beruhigen, daß die Kauwerkzeuge der sieben hungerigen Krabben ebenfalls um Mittag herum ihre ordentliche Beschäftigung fänden. Ich schickte also die Hammeln zur Frau Lehrerin und ließ sie fragen, wie viel Wirthschaftsgeld sie wohl monatlich haben müßte, um alle Sieben und sich dazu und den Mann ordentlich satt zu machen? Du lieber Gott, es war am Ende nicht so riesig; und so zahle ich Wirthschaftsgeld, und es schmeckt mir wieder im ‚Deutschen Hause‘. Jetzt beweise mir, daß das nicht vollendeter Egoismus ist.“

„Ei natürlich, Onkelchen,“ sagte das Mädchen mit leuchtenden Augen. „Solche Art Egoismus lasse ich mir gefallen.“

„’s ist alles Eins, Trudchen. Die Hammeln schicke ich jetzt auch aus Egoismus in den Ruhestand, sie wird so dick und breit, daß sie nicht mehr durch die Thür kommen kann mit dem Kaffeebrett. Ich frage Dich nun, soll ich mir, der alten asthmatischen Person wegen, noch einen Diener halten, der ihr beide Flügelthüren öffnet? das wäre mir schön. Heute früh habe ich ihr gesagt: ‚Hammeln, Du kannst Ostern gehen, ich werde Dir Deinen Gehalt als Pension fortzahlen – abgemacht.‘ Sie freute sich wie unsinnig, daß sie nun zu ihrer Tochter ziehen kann.“

„Onkelchen, ich weiß, an wen ich mich gewendet habe, ich darf mich auf Dich verlassen,“ schmeichelte Trudchen. „Nicht wahr, Du sprichst mit Franz?“

„Na ja, ja; werde nur nicht so roth. Siehst Du, nun hast Du mir mit all Deinen Reden den Nachtisch verdorben. Wann kommt denn Serenissima nach Hause?“

„Ich weiß es nicht, Onkelchen,“ erwiderte das junge Mädchen.

„Freilich, diese Klatschkaffees sind zu unberechenbar. Also, da seht Ihr beiden Liebesleute Euch wohl nur bei großen Festivitäten, wie Romeo und Julie am dritten Ort, oder wenn gerade hier bei Euch Gäste sind?“

Trudchen nickte still mit dem Kopfe.

„Es ist die Möglichkeit!“ raisonnirte der kleine Herr und stand auf. „Als ob’s nicht die einzige glückliche Zeit ist im Leben, der Brautstand; nachher kommt nämlich die reine Prosa, mein Kind. Und das verkümmern sie Dir nun so – na, warte! Ich muß aber jetzt zum L’hombre; heute Abend werde ich einmal nachschauen bei Deiner Frau Mama. Lebe wohl, grüße ihn wenn Du schreibst.“

„Adieu Onkelchen, vergiß nicht, daß ich mich auf Deinen Egoismus verlasse.“

Und als der alte Herr die Zimmerthür hinter sich geschlossen, setzte sie sich nieder an den Schreibtisch, nahm einen Brief aus einem der Fächer und begann zu lesen. Der letzte Brief von ihm, heute früh, und es waren Verse:

„Soll ich’s Dir sagen, was Sehnsucht ist?

Kann’s nicht mit Worten erklären;

Unruhe ist es zu jeder Frist,

Glück, was nur Du kannst gewähren.

Weiß im Städtchen am Marktesplatz

Stattlich ein Erkerlein blinken,

Weiß es, darinnen stehet mein Schatz,

Stehet die Sonne versinken;

Weiß, daß zwei Augen so groß und blau

Fragend gen Westen blicken,

Ob nicht von dort, geliebte Frau,

Zwei Lippen Dir Botschaft schicken?

Tickt mir im stillen Zimmer die Uhr,

Thauwind klopft an die Scheiben,

Draußen verrinnet des Winters Spur,

Knospen schwellen und treiben.

Langsam siehet, wer einsam ist,

Stunde auf Stunde werden; –

Eins nur ist Trost mir, daß treu Du bist,

Frühling muß es ja werden!

Eines ist Trost, daß in Ewigkeit,

Wenn Zwei sich in Liebe gehören,

Menschenzungen und Menschenneid

Nicht können solch Bündniß stören.“

Wie sie diese Verse freuten in ihrer Traurigkeit! Nichts in der Welt konnte sie trennen! Ein Glück und eine Noth! Tausendfach wollte sie ihm mit Liebe vergelten für Alles, was er jetzt um ihrethalben erdulden mußte. Mit tausend guten innigen Worten versuchte sie jene Mißachtung vergessen zu machen, die man ihm, dem kecken Eindringling, gegenüber kaum verbarg. Sein Mannesstolz mußte so unendlich leiden; mehr als einmal war ihm jäh das Blut in die Stirn geschossen, und mehr als einmal hatte er sich vorzeitig verabschiedet, als könne er nicht ruhig bleiben und suche des lieben Friedens wegen sein Heil in der Flucht.

„Ich wollte, ich hätte Dich erst in Niendorf, Trudchen,“ sagte er noch beim letzten Abschied, „ich ertrage es schlecht, so ziemlich Luft zu sein für Deine Mutter.“

[389]

[390] Und sie hatte sich an ihn geschmiegt, zitternd vor Erregung. „Mama meint es nicht so böse, Franz,“ sagte ihr Mund, aber das Herz wußte es anders. Und da hatte er sie heftig an sich gepreßt: „Wenn, ich Dich nicht so lieb hätte, Mädchen!“

„Aber es muß ja Frühling werden, Franz!“

Und heute war das Gedicht gekommen mit einem Veilchenstrauß.

Sie schrak empor, sie hörte Jenny’s Stimme, und gleich darauf trat die Schwester ein, aufgeregt und ärgerlich.

„Ich muß mich bei Dir erholen, Trudchen,“ sagte sie; „Linden ist nicht hier? Gott sei Dank! Unten kann ich nicht aushalten, der Kleine ist so unruhig und schreit und weint; der Doktor sagte, er soll ins Bett. Ich habe ihn nun hineinstecken lassen. Lieber Gott, man kommt aus der Angst und Unruhe gar nicht heraus!“

Trudchen horchte erschreckt auf. Nun, wenigstens ist er in guter Pflege bei Karoline, dachte sie.

„Werdet Ihr denn den Maskenball mitmachen, Du und Linden?“ fragte die junge Frau.

„Nein!“ sagte das Mädchen und packte ihre Briefe fort.

„Warum denn nicht?“

„Was hätten wir davon? Ich tanze nicht gern; Du weißt es ja, Jenny.“

„War Onkel Heinrich hier?“

„Ja, Jenny. Ist es denn ängstlich mit dem Kleinen?“

„I bewahre! Ein bischen Fieber; wir wollen heute Abend noch zu Dressels; Arthur hat Kostümbilder für unsere Quadrille aus Berlin kommen lassen. Aber das interessirt Dich doch nicht, Du wirst Dich wohl später ganz in Dein Niendorf vergraben. Neulich sagte noch der Landrath zu Arthur: ‚Ihre Schwägerin kommt auch nicht an den richtigen Platz; sie hätte einen Mann heirathen sollen in einer Stellung, wo sie repräsentiren muß.‘ Du wärst eine Zierde für jeden Salon; nun gehst Du in die Niendorfer Kuhställe.“

„Und wie ich mich darauf freue!“ sagte Trudchen, und ihre Augen leuchteten.

„Frau Fredrich!“ rief jetzt ängstlich das hübsche Stubenmädchen, „kommen Sie doch nur herunter, der Kleine wird so unruhig und heiß.“

Jenny nickte, besah sich noch in aller Eile eine angefangene Stickerei und ging aus dem Zimmer. Als Trudchen nach einer Weile folgte, erhielt sie den Bescheid, es sei nicht schlimm mit dem Kleinen, und Herr und Frau Fredrich machten schon Toilette für den Abend. Und so stieg sie wieder hinauf in ihr einsames Stübchen.

Treibt sich das Volk im Abendscheine

Mit seinen Kindern schäkernd um,

Stehst du beiseit, ernst und alleine.

Und gehst von dannen trüb und stumm.

Dir ist im Drange deines Strebens

Das rasche Glück vorbeigerauscht,

Du hast die süße Frucht des Lebens

Um bittre Weisheit ausgetauscht.

Von der Gemeinschaft losgerissen,

Hast du versenkt den alten Hort

Und warfst, im Durst nach hohem Wissen,

Längst deinen Glauben über Bord.

Des Wunders fromme Märchen scheuchte

Von hinnen die Gedankenschlacht;

So ziehst du, deine eigne Leuchte,

Nun einsam durch die große Nacht.

Dein Menschenlos, es heißt Verzichten;

Was soll dir auch die ird’sche Zier?

Du darfst dir deinen Himmel dichten,

Du trägst das Weltgesetz in dir.

Nach dem Unendlichen zu ringen,

Verfolge die erwählte Bahn –

Du spürst, du rührest mit den Schwingen

Den ew’gen Lauf der Sterne an.

Ludwig Pfau.

Wahnsinn und Verbrechen.

Der Mensch ist das größte Räthsel der Schöpfung. Gleichwie sein Eintritt ins Dasein, so bieten die Ausflüsse und Aeußerungen seiner Lebensthätigkeit dem Forscher zahlreiche ungelöste Probleme dar. Mißachtet er doch vielfach selbst die Naturgesetze, durch welche er lebt und erhalten wird, und macht das Dichterwort, daß er die ihm verliehene Vernunft gebrauche, um thierischer als jedes Thier zu sein, oft nur zu wahr. Das Verbrechen ist dem Menschen angeboren; es ist darum so alt wie die Menschheit selbst. Aber dem Verbrechen ist auch früh schon die Strafe gefolgt. Sie war ebenso sehr eine äußere Nothwehr der bedrohten Gesellschaft wie eine Forderung des inneren Gerechtigkeitsgefühls.

Mit der staatlichen Ordnung entstanden auch die Strafgesetze. Sie trugen ursprünglich einen ganz äußerlichen Charakter, indem sie sich streng an den Grundsatz hielten: Aug’ um Auge, Zahn um Zahn. Der Richter von ehedem sah dem Thäter nicht ins Herz hinein; er fragte nicht nach den bewegenden Kräften seines Handelns. Er bestrafte nicht den Thäter, sondern die That. War ein Mensch von einem andern getödtet worden, so war es dabei gleichgültig, ob der Tod blos das Produkt eines unglücklichen Zufalls, verminderter Sorgfalt, momentanen Affekts oder kalter Ueberlegung war. Am wenigsten aber frug man darnach, ob der Verbrecher, als er die That beging, sich in einem solchen Zustande geistiger Unfreiheit befand, daß ihm die That überhaupt nicht zugerechnet werden konnte. Wo der Wahnsinn selbst ganz unverkennbar hervortrat, da ward er für den Richter nicht ein Grund, den Verbrecher frei zu sprechen, sondern nur noch ein weit größerer, ihn zu verurtheilen.

Nach mittelalterlicher Anschauung war ein solcher Wahnsinniger vom Teufel besessen, und da in dessen Person sich das eigentlich Böse verkörperte, so erschien ein solcher „Besessener“ noch weit strafwürdiger, und nur allzuoft wurden Irrsinnige als Gotteslästerer oder Zauberer dem Scheiterhaufen überwiesen.

So enthält die peinliche Halsgerichtsordnung Kaiser Karl’s V., die bis in die neueste Zeit hinein noch in einzelnen deutschen Territorien Geltung hatte, keine Bestimmung darüber, in wie weit Wahnsinn die Strafbarkeit ausschließt. Sie beschränkt sich blos darauf, dem Richter anheimzustellen, „bei solchen Entleibungen, die ungefährlich aus Geilheit, das heißt Muthwillen, oder Unvorsichtigkeit, doch wider des Thäters Willen geschehen, mehr Barmherzigkeit zu üben, als wie bei dem, was arglistig und mit Willen geschieht“.

Es mußte erst die große geistige Aufklärung des vorigen Jahrhunderts, erst der Sieg des Humanitätsprincips dazu kommen, um auch auf diesem Gebiete die nothwendige Reformation herbeizuführen und zu bewirken, daß das Zuchthaus erhielt, was dem Zuchthause, und das Irrenhaus, was dem Irrenhause gebührte. So enthielten schon alle neueren Strafgesetzbücher entsprechende Bestimmungen, aber dieselben trugen noch den verschiedenartigsten Charakter. Bald überließen sie es ganz dem Richter, ob er in dem einzelnen Falle Zurechnungsfähigkeit annehmen wollte, bald zählten sie einzelne Formen des Wahnsinns auf oder beschränkten sich blos auf die Angaben einzelner Kennzeichen vorhandener Seelenstörung. Das deutsche Reichsstrafgesetzbuch faßte die ganze Materie in folgende Bestimmung: Eine strafbare Handlung ist nicht vorhanden, wenn der Thäter zur Zeit der Begehung der That sich in einem Zustande von Bewußtlosigkeit oder krankhafter Störung der Geistesthätigkeit befand, durch welche seine freie Willensbestimmung ausgeschlossen war.

So einfach und klar diese von echter Humanität durchdrungene Bestimmung erscheint, so schwierig gestaltet sich ihre Anwendung in der Praxis bei der Beurtheilung des einzelnen Falles. Die List und Ueberlegung, mit welcher die Irren nicht selten ihre Verbrechen planen und ausführen, trüben das Urtheil des Laien, der es ungerecht findet, daß der Geisteskranke, der noch die Folgen seiner That zu übersehen vermag, straflos bleiben solle. [391] Leute, die niemals Gelegenheit hatten, Irrsinnige zu beobachten, und auch unfähig sind, über die geheimnißvollen und räthselhaften Erscheinungen des Wahnsinns zu urtheilen, fürchten, daß der Schutz, den das Gesetz dem Kranken bietet, mißbraucht werde, und tragen viel dazu bei, daß noch heute die öffentliche Meinung dort Vergeltung fordert, wo von einer Schuld nicht die Rede sein kann.

Der Arzt urtheilt allerdings anders. Er kennt die Formen des Wahnsinns, in denen weder fremder Zuspruch noch eigener Wille die wahnwitzigen Ideen zu beeinflussen vermag, und er giebt dem Dichter Recht, der Hamlet so einfach und doch beredt sich vertheidigen läßt:

„War’s Hamlet, der Laërtes kränkte? Nein,

Wenn Hamlet seinem eignen Selbst entrückt ist

Und, wenn er nicht er selbst, Laërtes kränkt,

Dann thut es Hamlet nicht, Hamlet verneint es.

Wer thut es denn? Sein Wahnsinn. Steht es so,

Dann ist ja Hamlet selber mitgekränkt,

Sein Wahnsinn ist des armen Hamlet Feind.“

Die Geschichte der Rechtspflege berichtet übrigens von einer großen Zahl von Verbrechen, bei denen selbst der Laie an der Zurechnungsfähigkeit der Thäter zweifelt, weil man bei ihnen vergebens nach einem inneren, egoistischen Beweggrunde sucht oder weil dieser Beweggrund selbst ein so geringfügiger ist, daß er gar nicht im Verhältnisse steht zu der Größe der That und der vernichtenden Macht ihrer den Thäter treffenden Folgen. Wir erinnern uns da an jene großen und kleinen Tyrannen der Menschheit, welche um nichts ganze Hekatomben von Menschenleben vernichteten; erinnern uns an die furchtbaren Giftmischerinnen, die Zwanziger, Jäger und Gesche Gottfried und neuerer Zeit Marie Janneret, welche ihre Männer, Kinder, Verwandte und Freunde mordeten aus keinem andern Grunde, als aus Wohlgefallen am Morden, weil es ihnen Vergnügen bereitete, Leiden und Tod anzuschauen. Da erzählt die neuere Casuistik von jenem Freiherrn, der, einem plötzlichen Impulse folgend, einen Menschen wie einen Sperling vom Dache herunterschießt; von dem Augsburger Karl Bertle, der nach einander fünfzehn Mädchen nächtlich auf der Straße mit Dolchen verwundet, ohne einen andern Grund dafür angeben zu können, als seinen unwiderstehlichen Trieb, Jemand zu verletzen. Eine arme Tagelöhnersfrau empfand mit einem Male einen solchen Haß gegen ihr Kind – „es wurde,“ sagte sie beim Verhöre, „mir so gram“ – daß sie sich erst völlig anzog, dann das Rasirmesser des Mannes vom Kamin holte, das Kind auf den Schoß nahm und ihm den Hals abschnitt.

Man hat dabei von einem krankhaften unwiderstehlichen Triebe zum Morden, einer Mordmanie, gesprochen; die medicinische Wissenschaft versuchte diese räthselhafte Erscheinung zu erklären, und es gelang ihr, wenigstens ein genaues Bild dieser schauervollen Form des Irrsinns zu entrollen, das dem Arzte die Möglichkeit bietet, wirkliche Krankheit von gemeiner mit Verstellung gepaarter Rohheit zu unterscheiden. Wir wollen im Nachstehenden einige solcher Krankengeschichten wiedergeben, die düster und unheimlich erscheinen und aus denen wir lernen, daß jene Unglücklichen, die gewöhnlich verabscheut werden, in der That das tiefste Mitleid verdienen.

Maudsley, der berühmte englische Irrenarzt, citirt in seinem auch ins Deutsche übertragenen Werke: „Die Zurechnungsfähigkeit der Geisteskranken“ folgenden Fall.

Einmal konsultirte ihn ein Herr von fünfzig Jahren, ein kräftiger ungemein muskulöser Mann, der ein durchaus thätiges Leben geführt und in seinen Geschäften die meisten Welttheile besucht hatte, aber bereits seit ein paar Jahren aus der Geschäftsverwaltung ausgetreten war. Ihn peinigte ein furchtbarer Mordtrieb, der ihn fortwährend heimsuchte und manchmal so mächtig hervortrat, daß er sich veranlaßt fand, getrennt von der Familie zu leben und aus einem Hôtel ins andere zu ziehen, um nicht ein Mörder zu werden. Er war niemals ganz frei, aber der Mordtrieb that sich zu verschiedenen Zeiten mit ungleicher Mächtigkeit hervor. Am besten ist es, erzählte der Kranke, wenn nur die Idee auftritt, womit er sich fortwährend beschäftigen muß, ohne daß es ihn treibt, diese Idee auch wirklich auszuführen, wenn also eher die Mordidee als der Mordtrieb obwaltet. Aber zwischendurch äußert sich der Mordtrieb paroxysmusartig; es drängt sich das Blut nach dem Kopfe, der schwer und verwirrt ist, der Mann fühlt sich ganz und gar verlassen, zittert am ganzen Leibe und wird mit kaltem Schweiße bedeckt; dann stürzen ihm die Thränen hervor und er fühlt sich ganz erschöpft. Nicht selten kommen solche Paroxysmen während der Nacht; er springt dann in furchtbarer Angst aus dem Bette, zittert aufs heftigste am ganzen Körper und trieft von Schweiß. So schilderte der Mann seinen unglücklichen Zustand, von dessen Vorhandensein jeder, der die Geschichte mit anhörte, hätte überzeugt werden müssen; die Thränen stürzten ihm während der Erzählung hervor, und er weinte bitterlich. Der Mann zeichnete sich durch Entschiedenheit im Wollen und durch einen energischen Charakter aus, und von intellektueller Störung war nichts an ihm zu merken, ausgenommen, daß er leicht grundlosen Verdacht schöpfte und Mißtrauen hegte. Wenn er auch sonst sich ganz beherrschen konnte, so vermochte er dies doch nicht in dem einen Punkte; ihn beherrschte ein moralischer Fehler, der recht wohl sein Nervensystem schädigen und seinen jammervollen Zustand einigermaßen erklärlich machen konnte.

Charakteristisch für diese Form des Irrsinns ist auch die nachstehende Krankengeschichte einer zweiundsiebzigjährigen Dame, die in ihrer Familie mehrere Irrsinnige zählte. Sie litt an immer wiederkehrenden Paroxysmen großer Erregtheit, während deren sie jedesmal ihre Tochter zu erwürgen versuchte, die doch nur Güte und Aufmerksamkeit gegen sie an den Tag legte und an der sie selbst voll Liebe hing. Für gewöhnlich saß sie ruhig und gedrückt da, klagte über ihren Zustand und schien so schwach zu sein, daß sie sich kaum rühren konnte. Plötzlich sprang sie aber in Erregtheit empor, aufschreiend, sie müsse es thun, und stürzte auf die Tochter los, um sie zu erwürgen. Während des Paroxysmus entwickelte sie solche Kraft, daß eine einzelne Person sie kaum zu halten vermochte. Aber schon ein paar Minuten, nachdem sie zu ringen angefangen, sank sie erschöpft hin, nach Luft schnappend, und rief: „Her! Her! ich habe es euch gesagt; ihr glaubt nicht, wie böse ich war.“ Von einem Irrwahne war nichts bei ihr wahrzunehmen; die Paroxysmen nahmen sich ganz so aus, wie ein konvulsivisches Ergriffensein der Geistesthätigkeiten. Die Person war deßhalb ganz unglücklich, weil sie zu einer schrecklichen Handlung angetrieben wurde, auf die sie nur voller Abscheu blickte.

Die Qualen, welche die von der Mordmanie Heimgesuchten erdulden müssen, sind in der That so unerträglich, daß oft diese Bedauernswerthen, um dem furchtbaren Konflikt in ihrem Innern ein Ende zu machen, sich das Leben nehmen.

Eine der geschilderten verwandte Erscheinung ist die, daß manche Personen ohne allen Eigennutz stehlen. So erzählt der französische Arzt Giraud von einer gebildeten Frau, die ein reichliches Auskommen hatte, gleichwohl aber in allen Kaufläden stahl, welche sie betrat. Casper erwähnt den Fall einer Erzieherin, welche aus bloßer Lust „am Klange des Metalls“ Geld stahl. Ein junges gebildetes Mädchen aus bester Familie nahm Alles, was ihr Auge reizte. Man fand bei ihr Sacktücher, Fingerhüte, Halstücher, Strümpfe, Handschuhe etc. Unter Thränen der Reue gestand sie ihr Vergehen, versprach, ihren Trieb zu beherrschen, und stahl doch immer wieder. Lavater berichtet von einem Arzte, der nie das Zimmer seiner Kranken verließ, ohne etwas mitzunehmen. Seine Frau untersuchte deßhalb jeden Abend seine Taschen und fand in denselben regelmäßig Scheeren, Löffel, Messer, Etuis, welche sie den Eigenthümern heimlich wieder zuschickte. Nach der Wegnahme der Sachen pflegt sich der Trieb zu legen; die Sachen selbst haben für den Stehlsüchtigen keinen Werth mehr, er wirft sie achtlos bei Seite. Man nahm deßhalb einen krankhaften Stehltrieb an (Kleptomanie).

Eine weitere verwandte Kategorie bildet der Brandstiftungstrieb, die Pyromanie. Man führte diesen Trieb auf die Erfahrungthatsache zurück, daß eine große Anzahl von Brandstiftungen von jungen Leuten verübt wird, die in der Zeit der Pubertäts-Entwickelung stehen. In meiner eigenen Praxis wurde mir ein junger Mensch von vierzehn Jahren vorgeführt, der drei Brände nach einander in seiner Heimath angezündet hatte. „Als ich ein Zündhölzchen sah,“ lautete seine Aussage, „da kam mir der Gedanke: das muß anbrennen. Besondres Wohlgefallen hatte ich an den Bränden nicht, vielmehr habe ich es hinterher allemal bereut, allein wenn die Zeit kam, hat es mich mit Gewalt dazu getrieben, wieder Feuer anzulegen.“ Ein sonst ganz gutartiges Dienstmädchen von siebzehn Jahren erklärte, sie habe immer die Angst und den Trieb bekommen, Feuer anzulegen. An die Folgen ihrer Handlung habe sie nicht [392] gedacht. Als das Haus in Flammen gestanden habe, sei sie zwar betrübt gewesen, aber ihre Angst sei geschwunden. Das Vorhandensein eines solchen Brandstiftungstriebes wurde schon Ausgangs vorigen Jahrhunderts in einem Falle von der medicinischen Fakultät in Leipzig anerkannt und später durch das preußische Ministerium geradezu gesetzlich sanktionirt, indem dasselbe ein Reskript an die Gerichte erließ, daß bei allen Brandstiftungen, wo der Thäter in den Jahren der eintretenden Pubertät sich befinde, namentlich im zwölften bis zwanzigsten Jahre, das Gutachten Sachverständiger vor Abfassung des Erkenntnisses einzuholen sei. Später erhob sich in medicinischen Kreisen Widerspruch gegen die Annahme eines besondern Brandstiftungstriebs. Der Medicinalrath Casper, eine bedeutende Autorität auf dem Gebiete der gerichtlichen Medicin, veranstaltete als Mitglied des Medicinalkollegiums in den fünfziger Jahren die Rücknahme jener Bestimmung. Er suchte in den einzelnen Fällen die That auf bestimmte Motive zurückzuführen, auf den Wunsch aus dem Dienste zu kommen, auf das Gefühl der Rache, die Sucht sich geltend zu machen u. dergl. Die neuere Medicin scheint sich nach verschiedenem Für und Wider jetzt dahin zu entscheiden, daß sie die Pyromanie nicht als besondere Geisteskrankheit, sondern nur als einzelnes Symptom einer solchen gelten lassen will. Auf dieselbe Grundlage führt sie dann auch die Kleptomanie und andere Monomanien zurück.

Zeichnet sich diese Kategorie von Verbrechern durch das Fehlen eines eigentlich verbrecherischen Motivs aus, so geschieht bei andern das geradezu Unglaubliche, daß sie morden nicht aus Haß, sondern geradezu aus Liebe zu den Gemordeten. Wir meinen damit jene Morde der eigenen Kinder, wie sie jetzt in unseren Großstädten in erschreckender Weise sich mehren. Der entsetzliche Fall des Tapezirer Schultze in Berlin, der erst seinen beiden älteren Töchtern den Hals durchschnitt, dann dasselbe an seinen beiden Knaben, sowie an sich selbst versuchte, steht leider nicht vereinzelt da. Holtzendorff nennt solche Fälle mit Recht die modernen Schicksalstragödien des wirthschaftlichen Ruins. Es sind gerade meist die besseren Naturen, welche, auf „der letzten Sprosse der Verzweiflung“ über den unfruchtbaren Kampf mit dem Dasein angekommen, von aufrichtiger Liebe zu den Ihrigen getrieben, anstatt wie Andere sie zu verlassen, sie durch einen gemeinsamen Tod vor Schande, Armuth oder Almosen bewahren wollen. „Ich beschloß, meine Töchter zu tödten, damit sie nach meinem Tode sich nicht allein in der Welt herumstoßen lassen müssen,“ sagte der genannte Schultze. Der Mord der geliebten Angehörigen erscheint fast immer in Verbindung mit dem geplanten Selbstmorde, der in Folge eintretender Schwäche dann meist nicht zur Ausführung kommt. Durch äußere Schicksalsschläge und innere seelische Zerrüttung unfähig geworden, den Kampf mit dem Leben fortzuführen, sieht der unselige Vater das gleiche Schicksal auch bei den Kindern voraus und weiß in seiner Angst und Bedrängniß keinen andern Weg, als den er selbst einschlägt. Der Arzt ist hier oft in der Lage, den Nachweis einer krankhaften Schwermuth (Melancholie) zu führen und damit diese Unglücklichen der strafenden Gewalt des Richters zu entziehen und der Irrenanstalt zu übergeben.

Außer den krankhaften Trieben giebt es auch noch gewisse Zustände, welche die Begehung von Verbrechen besonders begünstigen. Als ein solcher wird zunächst die Schlaftrunkenheit angegeben. Hier spielt namentlich der Fall des Landwirths Schidmeitzig eine Rolle. Schidmeitzig legt sich nach reichlicher Mahlzeit im Sommer in einen Schuppen zum Schlaf nieder. Um Mitternacht erwacht er aus tiefem Schlafe und sieht im Augenblicke des Erwachens eine weiße Erscheinung dicht an seinem Lager. Er ruft zweimal „Wer da?“, ergreift, da diese nicht antwortet, die nebenliegende Axt und erschlägt damit die eigene Frau, die an sein Lager getreten ist. Oder der noch entsetzlichere Fall, wo eine Mutter ihren Säugling durch das geöffnete Fenster wirft, weil ihr im Traume Stimmen zugerufen hatten, das Haus brenne.

In allen diesen Fällen ist die Zurechnungsfähigkeit ausgeschlossen, denn das Handeln des Schlaftrunkenen ist recht eigentlich entstanden aus der auf Wahnvorstellung beruhenden Verrückung des Selbstbewußtseins. Bei den Schlaftrunkenen, sagt ein medicinischer Schriftsteller, sind zwar die Sinne bereits erwacht, aber noch umhüllt vom Nebel traumhafter Gebilde. Nicht das Bewußtsein, sondern dunkle unklare Ahnungen und Empfindungen sind es, welche sein Handeln bestimmen.

Auch der vielfach noch unaufgeklärte Fall des Schlafwandelns würde einer dem entsprechenden Beurtheilung unterliegen.

Selbst die Empfindung des Heimwehs kann in ihrer höchsten krankhaften Steigerung die Mutter von Verbrechen werden. Das Heimweh erklärt eine ärztliche Autorität als die traumhaft fixirte Sehnsucht nach der Heimath, nach Verwandten und Freunden. „Es erzeugt allerlei krankhafte Zustände: Herzklopfen, Angst, schwachen Puls, Kongestionen, Verdauungsbeschwerden. Die Thatkraft des Sehnsüchtigen erschlafft; er sucht einsame Orte auf. Alles, was dahin führen kann, ihm die Rückkehr in die geliebte Heimath zu erwirken, wird versucht; zuletzt selbst Brandstiftung und Mord. Ein junges Mädchen diente in einem fremden Orte als Kindermädchen; sie sehnt sich nach Hause, aber die Mutter schreibt ihr, sie dürfe nur kommen, wenn das ihrer Pflege anvertraute Kind gestorben wäre. Hierauf wird das Kind krank und stirbt. In der Familie ist aber noch ein dreijähriger Knabe. Dem Mädchen wird nunmehr die Pflege dieses Kindes anvertraut. Sie muß in Folge dessen bleiben. Da findet man auch diesen Knaben todt, in seinem Bette erstickt. Dem Heimwehtrieb waren zwei Menschenleben zum Opfer gefallen.

Hier kann auch folgender Fall, von dem der oben genannte Maudsley berichtet, herangezogen werden:

Es ist die Krankengeschichte eines jungen Mannes, der an einer gewissen Geistesschwäche litt, sich durchaus kindisch betrug und für Windmühlen ganz eingenommen war: er konnte weit hingehen, um eine Windmühle zu sehen, und tagelang im Anschauen einer solchen dasitzen. Man erwartete bei ihm Besserung von einer Ortsveränderung und brachte ihn in einen Bezirk, wo keine Windmühlen waren. Das eine Mal legte er in dem Hause, wohin er gebracht worden war, Feuer an, ein anderes Mal lockte er ein Kind ins Holz und versuchte es zu morden, indem er dessen Glieder ganz schrecklich mit einem Messer zerschnitt und zerfetzte. Derartige gefährliche Triebe hatten sich früher noch nicht bei ihm gezeigt, ihr einziger Grund bestand eben darin, daß der Mann fort wollte von jenem Orte, wo es keine Windmühlen gab.

Auch überreizte religiöse Gefühle bringen dem Wahnsinn nur zu oft ihren Zoll. Die Ausgeburten des religiösen Fanatismus mit ihren blutigen Autodafés möchte man schon um der Ehre der Menschheit willen auf das Konto der geistigen Störungen setzen. In kleineren Verhältnissen wird, namentlich für den gewöhnlichen Mann, der im Denken nicht genügend logisch geschult ist, das Grübeln über religiöse Dinge oft sehr verhängnißvoll. Dem Verfasser sind mehrere Fälle aus eigener Erfahrung bekannt. So hatte ein Zeugmacher in M. an der Hand gewisser Schriften sich in den Gedanken vertieft, daß die kommunistischen Ideen schone im Christenthum sich verwirklicht fänden, Christus galt für ihn als der erste Socialdemokrat. Nun begann er Tag und Nacht die Bibel zu lesen, vernachlässigte sein Geschäft, trieb sich viel in Wirthshäusern herum und hielt dort gotteslästernde Reden. Der Mann war, wie sich beim Verhör ergab, sonst ganz vernünftig und klar, sobald aber das religiöse Gebiet bei ihm in Anregung gebracht wurde, hörte sofort alles folgerechte Denken auf. Er schwatzte das verwirrteste Zeug, warf einzelne Aussprüche der Bibel blind durch einander etc. Auf Veranlassung des Physikatsarztes wurde die Untersuchung gegen ihn eingestellt und er dem Irrenhause überwiesen.

Daß auch der Aberglaube die Frucht wahnsinnigen Handelns erzeugt, dafür bietet die Geschichte ebenfalls zahllose Beispiele, die selbst unsrem aufgeklärten Zeitalter nicht erspart bleiben. Interessant sind in dieser Beziehung die Gerichtsakten, welche die Untersuchung gegen den Tischlermeister J. und Sohn behandeln. Die Frau des Genannten litt seit längerer Zeit an Beängstigungen und hysterischen Zufällen. Sie bildete sich ein, eine Hexe habe von ihr Besitz genommen, und wohne in ihrem Leibe. Sie bezeichnet sogar eine bestimmte Person als solche. In der Steigerung ihres Wahn- und Angstgefühls bittet sie ihren Ehemann und erwachsenen Sohn darum, dieselbe durch Schläge auf ihrem Körper auszutreiben. In wahnwitziger Verblendung ihres mit der Frau getheilten Aberglaubens vollziehen Beide das Verlangen der Unglücklichen. Der Wahn der letztern ist dabei so stark, daß sie, trotz der furchtbaren Schläge, die sie erhält, ihre Peiniger nur noch anreizt, dieselben zu verstärken, bis sie unter deren Last die gequälte Seele aushaucht.

[393]

Die Post zu Fuß.[1]

Die Postillione, die mit des Posthorns Schall und mit der Peitsche Knall dahinjagten über Berge und Thäler, haben ihre Dichter gefunden und sind längst in der Poesie und folglich auch im Volksmunde gut eingebürgert. In unserer Phantasie leben sie fort mit aller Jugendfrische ihres lustigen Treibens, obwohl der Zeitgeist ihnen in Wirklichkeit das Lebensflämmchen ausgeblasen. Lenau und Scheffel sorgten dafür, daß die „Schwager“ unsterblich geworden sind. Die Post zu Fuß wird schwerlich jemals solche Anwälte finden. Wenn auch noch so viele schmachtende Herzen in dem Häusermeere einer Großstadt und in den stillen Hütten entlegener Weiler sehnsüchtig den Briefträger erwarten, er wird dennoch niemals ein Gegenstand hervorragender dichterischer Verherrlichung werden. Der Post zu Fuß hängt einmal die Prosa des Lebens an.

Darum aber braucht die Post zu Fuß nicht zu trauern; wir können unmöglich alles in der Welt besingen und in das duftige Gewand des poetischen Nimbus kleiden. Im wirklichen Leben und Schaffen hat sogar die Prosa eine viel festere Basis und einen viel umfangreicheren Wirkungskreis, als ihre leichtbeschwingte Schwester Poesie.

Und in der That, was wäre in unserm Falle die große Weltpost ohne die Post zu Fuß? Mit den Telegraphenlinien, den Eisenbahnen und den Postwagen, welche die Weltpost sich unterthänig gemacht hat, vollbringt sie Wunder und dient Vielen, einem großen Bruchtheile des Volkes. Erst seit dem Augenblicke aber, wo sie den Fußbotendienst in größtem Maßstabe herangezogen, hatte sie ihre Wohlthaten verdoppelt und wurde zu einem gemeinnützigen Institute im vollsten Sinne des Wortes, zu einem Institute, das nicht allein den Städter und den an den Heerstraßen des Verkehrs wohnenden Bürger, sondern auch den Bewohner der entlegensten Weiler und Gehöfte an ihren Segnungen theilnehmen läßt. Die schnellen Rosse, der schnellere Dampf und die blitzgeschwinde Elektricität konnten das älteste aller Mittel zur Nachrichtenbeförderung – die Post zu Fuß, nicht verdrängen, mußten vielmehr ihre Hilfe in Anspruch nehmen. Abgesehen von den städtischen Briefträgern, beschäftigt gegenwärtig allein die deutsche Reichspost 20000 Personen im Landbriefträgerdienste. Und wie rührig ist dieses Landbriefträgerheer; es bietet alljährlich die respektable Marschleistung von 156 Millionen Kilometer, es besucht werktäglich zweimal 40000 Ortschaften zur Bestellung und Einsammlung von Postsendungen und einmal werktäglich 17000 Ortschaften, während dank seinen Bemühungen 45000 Ortschaften sich im Genusse einer Sonntagsbestellung befinden.

Dieses Landbriefträgerheer hat schließlich im letzten Postjahre nicht weniger als 257 Millionen Postsendungen befördert und im vollsten Sinne des Wortes das platte Land auch in den entlegensten Winkeln, durch die kein Dampfroß braust, dem großen Postverkehre erobert.

Diese Zahlen, diese Thatsachen sprechen deutlich, und sicher werden nach Betrachtung derselben nunmehr auch unsere Leser in dem Manne, der in Wind und Wetter, auf den krummen Stab sich stützend, rüstig und pflichtbewußt seinem Ziele entgegeneilt, einen der stillen Pioniere des Kulturfortschritts erkennen, der uns nicht minder beachtenswerth erscheint, wie sein mit lautem „Hoiho!“ auf der Landstraße dahintrabender Genosse Postillion. – –

Wir haben die Post zu Fuß das älteste aller Mittel zur Nachrichtenbeförderung genannt, und in der That begegnen wir ihr in Gestalt schnellfüßiger Läufer schon in den frühesten Sagen und in der Urgeschichte der Völker. Auf altägyptischen Denkmälern sind Briefboten abgebildet, und auf vergilbten Papyrusrollen finden wir sogar die Namen hervorragender Läufer verzeichnet. Bei Tagesanbruch erschienen sie vor den ägyptischen Königen die eigenhändig alle aus den entlegensten Provinzen des Reiches eingelaufenen Briefe in Empfang nahmen.

Nirgends jedoch hatten im Alterthum die Läufer eine so hohe Stellung erlangt, wie in dem klassischen Griechenland, das neben andern Leibeskünsten auch die des Schnelllaufens mit besonderer Vorliebe pflegte. Aus den Siegern bei den olympischen Spielen waren die „Hemerodromoi“ oder Tagläufer hervorgegangen. Es waren zumeist „junge Leute, welche vor Kurzem aus den Kinderschuhen getreten, denen nahe, welche einen Milchbart haben.“ Auf ihrem Laufe nahmen sie nichts als Bogen, Pfeile, Wurfspieß und Feuersteine mit.

Von der Schnellfüßigkeit der Hemerodromen berichten die griechischen Geschichtschreiber geradezu erstaunliche Proben. Als die Athener beim Einfall des Darius von den Lacedämoniern schleunige Hilfe erbaten, legte der Tagläufer Phidippides den 1200 Stadien (etwa 200 Kilometer) langen Weg von Athen nach Lacedämon in einem Tage und einer Nacht zurück, und in den Kriegen des Epaminondas bewährten sich die Hemerodromen, wenn man den Zeitverhältnissen Rechnung trägt, in ähnlich rühmlicher Weise wie der Feldtelegraph in modernen Feldzügen. Kein Wunder also, daß noch heute Denksäulen vorhanden sind, die den im Staatsdienste erworbenen Ruhm bewährter Läufer der späten Nachwelt verkünden.

Weniger angesehen waren die Fußboten in Rom, da nur Sklaven und Freigelassene zu diesem Dienst verwandt wurden. Man klagte vielfach über ihre große Unzuverlässigkeit und behandelte sie nach ihrem Werthe. Einst richteten die römischen Fußboten an Kaiser Vespasian eine Petition um Erhöhung des Schuhgeldes, aber mit recht schlimmem Erfolg. Der geldgierige Kaiser dekretirte nämlich, daß den Bittstellern das Schuhgeld ganz entzogen und ihnen zum Ausgleich dieses Verlustes angerathen wurde, künftighin ihren Dienst barfuß zu verrichten.

Als die große römische Staatspost in den Wogen der Völkerwanderung weggeschwemmt wurde, [394] suchte sich das Mittelalter nach eigener Art zu helfen und rief Institutionen ins Leben, die den einzelnen Berufskreisen zur Vermittelung des Nachrichtenverkehrs dienen sollten. So entstanden die Klosterboten, Universitätsboten und die Metzgerposten, die Post des Deutschen Ordens und das Städtebotenwesen, aus denen allen sich die ehrsame Botenzunft herausbildete. Ihre Mitglieder besorgten den Dienst bald zu Roß bald zu Fuß und wußten sich Jahrhunderte lang namentlich den Kaufleuten unentbehrlich zu machen. Bis an die neuere Zeit begegnen wir überall in Stadtchroniken und Archiven ausführlichen Botenordnungen, und aus verhältnißmäßig nicht allzu weiter Vergangenheit, aus dem 17. Jahrhundert, stammt die Abbildung des Baseler Briefboten her, den wir als Repräsentanten der Botenzunft unseren Lesern vorführen.

In den damaligen unsicheren Zeiten hatten jene Boten mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen und manche Gefahr zu bestehen. Oft waren sie dabei nur auf sich selbst angewiesen, indem die eine oder andere Stadt bei der Verpflichtung eines städtischen Boten sich ausdrücklich ausbedang, „daß sie nicht nöthig haben solle, ihn auszulösen, falls er gefangen genommen werde.“ Diese Zustände brachten es wohl mit sich, daß die Boten auch ihrerseits nicht an Pflichttreue dachten und ihr Ruf nicht der beste war. So entwirft Thomas Garzonus in seinem „Allgemeinen Schauplatz“, Venedig 1610 (Uebersetzung aus dem Italienischen, Frankfurt a. Main 1659), nachdem er vorher das Ungemach, das die Boten nicht selten zu erdulden hätten, aufgeführt hat, folgende drastische Schilderung von ihren Fehlern. „Was aber die Boten selber anbelangt, findet man auch ihre Mängel. Denn beneben anderer Untreu, so offtermahls gespüret wird, daß sie die Brieffe auffbrechen, die Siegel verfälschen, Heimlichkeiten verrathen, sind sie auch meisterlich darauf abgerichtet, daß sie Päck und Geld aufmachen, verspielen, versauffeu etc., und geben hernach für, sie seyn angegriffen worden, beklagen sich auch ihres Leibs, als übel geschlagen, und reden den Leuten einen solchen Seubert ein, daß sie Mitleyden mit ihnen haben, und ihnen noch Geld darzu geben. Und wenn ihnen solches einmal angehet, wagen sie es noch mehr, und stecken sich allgemach in den Strick, darinnen sie endlich bleiben, oder das Land räumen müssen, wenn sie merken, daß man ihrer buben-Stück ist gewahr worden.“

Wir müssen jedoch den europäischen Boden verlassen, wenn wir die Post zu Fuß in ihrer höchsten Vollkommenheit schauen wolle. In der alten Welt bildete der Reiter stets den gefährlichen Konkurrenten des Fußboten und mußte auch bei Dienstleistungen auf weite Entfernungen über denselben naturgemäß den Sieg davontragen. Einer eigenartigen Kultur der Völker der neuen Welt, in der das Pferd unbekannt war, blieb es vorbehalten, die Post zu Fuß in wunderbarster Weise auszubilden. Abgeschlossen von jedem Weltverkehr lag das mächtige Reich der Inka und schuf sich dennoch eine Post, die bei den spanischen Entdeckern des Goldlandes Peru das größte Staunen hervorrief.[2] „Tschaskis“ („Umtauscher“) nannte man die dortigen Postläufer, die sich nicht allein durch ihre Schnellfüßigkeit, sondern auch durch unbestechliche Zuverlässigkeit hervorthaten. Ein nicht unbeträchtlicher Theil der Botschaften wurde mündlich durch sie befördert, und sie mußten auf das Strengste das Amtsgeheimniß bewahren, dessen Verletzung mit Todesstrafe geahndet wurde. An den vier großen Heerstraßen des Reiches waren in Abständen von ungefähr sechs Kilometer Posthäuser, kleine hölzerne mit Stroh gedeckte Gebäude, errichtet worden, welche den Tschaskis zur Herberge dienten. In Friedenszeiten lagen in jeder dieser Wachen vier, in Kriegszeiten acht, zehn und mehr von ihnen, da mindestens die Hälfte der Mannschaft bei Tage, wie bei Nacht bereit sein mußte, im gegebenen Augenblicke Dienst zu thun. Während zwei oder mehrere ruhten und schliefen, standen zwei, unverwandt nach dieser und jener Richtung die Straße überschauend, zu beiden Seiten des Häuschens, um des von nächster Poststation zu gebenden Feuerzeichens rechtzeitig ansichtig zu werden. Sowie Rauch aufstieg oder die Flamme aufleuchtete, zündete der, welcher das Zeichen gesehen hatte, unverzüglich einen stets bereit gehaltenen Holzstoß an, nun die nächste Postwache zu benachrichtigen. Dann lief er dem erwarteten Kameraden ein Stück Weges entgegen, um sich, noch bevor dieser sein Ziel erreichte, den mündlichen Auftrag mittheilen, das von ihm überbrachte Schnurenbündel[3] oder Gepäckstück einhändigen zu lassen. Beide liefen nunmehr im schnellsten Rennen so lange nebeneinander her, bis der Ablösende die ihm mitgetheilte Botschaft Wort für Wort auswendig gelernt hatte und ohne Anstoß wieder hersagen konnte. Nunmehr ließ er jenen zur Ruhe gelangen und eilte in gleichmäßig beschleunigtem Laufe dem nächsten Posthäuschen zu.

Bei Tage, wie bei Nacht, in den heißen Sandwüsten der Küste, wie auf den eisig kalten Hochebenen, in menschenleeren Einöden, wie in dicht bevölkerten Thälern warteten die Tschaskis ihres Dienstes mit solchem Fleiße, daß der Inka in seiner gegen 500 Kilometer vom Meere entlegenen Hauptstadt frische Seefische speisen konnte.

Mit diesen Worten schließt R. B. Brehm seinen interessanten Bericht über die größte Fußpost, welche jemals die Welt gesehen.

In dem Reiche Montezuma’s fanden die Spanier ähnliche Einrichtungen vor, mit dem Unterschiede, daß hier die Postläufer theatralischer auftraten. Hatten sie die mißliche Aufgabe, die Nachricht von einer verlorenen Schlacht zu überbringen, so ließen sie ihr Haar in Unordnung flattern und begaben sich, ohne auf dem Wege mit irgend Jemand ein Wort zu wechseln, in den Palast des Herrschers, dem sie, ähnlich wie die Boten der alten Pharaonen, ihre Botschaft knieend ausrichteten. War dagegen ein Sieg zu melden so trug der Bote das Haar mit rothen Bändern geknotet, die Lenden umkleidet mit weißen Linnen, in der Linken einen Schild, in der Rechten einen Degen, den er zum Zeichen des Triumphes in der Luft schwenkte.

Auf denselben Grundsätzen war auch in China, als Marco Polo im 13. Jahrhundert das Reich des Kublai Khan besuchte, die Nachrichtenpost organisirt, und auch dort brachten Postläufer dem großen Khan in Stunden frischgepflückte Früchte von Orten, die von seinem jeweiligen Wohnsitz 10 Tagereisen entfernt waren. Hier hat sich der Beförderungsdienst zu Fuß bis in die neueste Zeit erhalten, sodaß im ganzen weiten chinesischen Reich noch gegenwärtig der gesammte Verkehr der Staatspost sowie der Privat-Postanstalten durch Fußboten erledigt wird. Auf unserer Abbildung sehen wir den kaiserlich chinesischen Fußboten, wie er, Laterne und Schirm in beiden Händen haltend, seine Briefschaften in einem Bündel trägt, das mit einem um Brust und Schultern geschlungenen Tuch festgehalten wird. Eine am Bündel befestigte Schelle beweist, daß wir es mit einem amtlichen Briefträger zu thun haben, der durch dieses Abzeicheu seiner Würde zugleich sein Herannahen verkündigt.

[395] Diese Boten führen den vielversprechenden Namen Ch'ien fu „starke Männer“ oder Ch'ien li ma „Tausend-Li-Pferd“; leider fehlen uns genauere Angaben darüber, in welcher Zeit und in welchen Absätzen der Träger des stolzen Namens seine tausend Li, das wären ungefähr 500 Kilometer, zurücklegt. Nach den interessanten Aufzeichnungen eines englischen Konsularbeamten in China, Mr. Giles, rekrutiren sich diese Fußboten in der That nur aus den stärksten und gesundesten Männern, die selbst mit einem Pack von 80 bis 90 (engl.) Pfund Gewicht ihren Weg stets im Trott zurücklegen, unbekümmert um Hitze und Kälte, bei Tag und bei Nacht. Namentlich die Dienstleistung zur Nachtzeit wird als etwas Außergewöhnliches angesehen, weil die Leute aus den unteren chinesischen Volksklassen eine abergläubische Furcht vor Gespenstern haben. Daraufhin wird deßhalb der „starke Mann“ noch ganz besonders geprüft, ehe man ihm ein Postpacket anvertraut, weil man sonst überzeugt sein könnte, daß er nächtlicher Weile bei dem geringsten Geräusche oder einer sonstigen ungewöhnlichen Erscheinung sofort den Postsack abwerfen würde, um den Geistern der Finsterniß desto schneller entrinnen zu können. Um den Körper ausdauernder zu erhalten, nehmen diese Leute fast nie eine volle Mahlzeit zu sich, sondern essen sich nur, wie der Chinese sagt, zu sechs bis sieben Zehnteln voll, so oft sie Hunger verspüren.

Auch der indische Postbote, dem man den Ehrentitel hurkara (Postrenner) beigelegt, trägt wie der starke Mann in China Glöckchen und Schellen, die hier allerdings den ernsten Zweck verfolgen, die zahlreichen Giftschlangen und Raubthiere zu verscheuchen, welche besonders nach Eintritt der Dämmerung die Wege unsicher machen. In manchen Gegenden Indiens hat man sogar den Fußboten, der über Ströme ohne Brücken setzen muß, in ein Amphibium umgewandelt und ihm eine Ausrüstung gegeben, die in einem Paar Schwimmhosen, einem Kopfbund und einem um die Hüften geschlungenen Netz besteht, in welchem eine Anzahl flaschenförmige Schwimmblasen stecken.

Nach alledem, was wir bis jetzt berichtet, wird es uns nicht verwundern, daß auch in Afrika die Post mit dem primitiven Verkehrsmittel der menschlichen Beine rechnen muß. Die Art und Weise, in welcher der schwarze Postbote von der Loangoküste die Korrespondenz befördert, ist weder neu noch rein afrikanisch. Aehnlich trugen in früheren Jahrhunderten japanische Boten die ihnen anvertrauten Briefe an einem Stäbchen, und ebenso verfahren heutigen Tages die Australneger, die in Queensland den Fußbotendienst besorgen.

Aber wir brauchen nicht Europa zu verlassen, um derartige Originale von Briefträgern zu sehen. Auch die französische Regierung hat in gewissen Gegenden ihre Landbriefträger mit allerlei Rüstzeug zum Kampf gegen die Naturhindernisse ausgestattet.

Besonders originell ist die in unserer Abbildung wiedergegebene Ausrüstung mit Stelzen. Im Departement des Landes und im südlichen Theile der Gironde bedienen sich die Landbewohner, um in dem sandigen, oftmals mit hohem Haidekraut bewachsenen Boden rascher fortkommen zu können, hoher an den Beinen festgemachter Stelzen und, zur nöthigen Unterstützung des Gleichgewichts, langer Gehstöcke. Um die Landbriefträger auch in Bezug auf Schnelligkeit nicht hinter den landesüblichen Ansprüchen zurückstehen zu lassen, hat die französische Postverwaltung dieses Gehwerkzeug unter die vorschriftsmäßigen Beförderungsmittel aufgenommen. Aehnlich sind die Landbriefträger in der von Sümpfen und Wassergräben durchzogenen Vendée mit langen Stangen versehen, welche im Sprung über die unwegsamen Stellen hinweghelfen sollen. Im Jura bedienen sich die Landbriefträger langer, flacher Schneeschuhe, welche den Marsch auf verschneiten Wegen erleichtern. – –

In der Zeit des großartigsten Aufschwungs des Postverkehrs, in dem letzten Jahrzehnt, das vor Kurzem seit der Gründung des Weltpostvereins verflossen ist, hat man überall in Europa den hohen Nutzen der Fußbotendienste wieder anerkannt, und in allen Staaten ist jetzt die Post zu Fuß als Bindeglied zwischen den Postanstalten und den einzelnen Ortschaften, die keine Postanstalten besitzen, eingeführt. Die preußische Postverwaltung war die erste, die im Jahre 1824 reformirend auf diesem Gebiete vorging und versuchsweise eine „Länd-Fußbothen-Post“ in der Umgegend von Frankfurt an der Oder ins Leben rief.

Wir würden den Leser nur ermüden, wollten wir mit Zahlen

beweisen, wie groß die Arbeitsleistung der bescheidenen Post zu

Fuß im Laufe der letzten Jahre auf allen Punkten der civilisirten

Erde geworden. Auch ohne die stattlichen Zifferreihen wird er

schon aus dieser kurzen Skizze, in der wir dem „Buche von der

Weltpost“ im Wesentlichen gefolgt sind, ihre Bedeutung erkannt

und auch hierin gelernt haben, wie mit scheinbar geringfügigen

Kräften die Menschheit Großes zu vollbringen vermag. St. J.

[396]

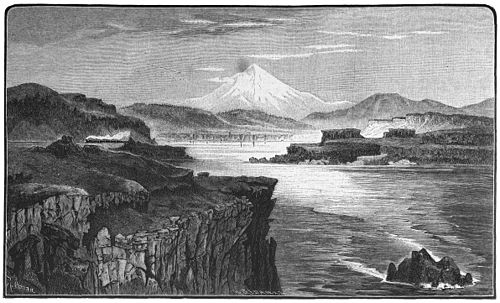

Zehntausend Meilen durch den Großen Westen der Vereinigten Staaten.[4]

Wir haben schon einmal an den Wassern des Columbia, des königlichsten der Pacifischen Ströme Amerikas gestanden. Beim westlichen Austritt aus dem Wunderlande des Yellowstone (vergl. Nummer 36 des Jahrgangs 1883) war es, dort, wo wir im Herzen der Felsengebirge mit einem und demselben Blick nach den Quellwassern des Snake River und denen des Missouri hinsehen und in ihnen durch die beiden größten Stromsysteme des Stillen und des Atlantischen Oceans diesen Oceanen selbst unsere Grüße entsenden konnten. Jetzt sehen wir den Strom da wieder, wo er, ein Riese seines Geschlechts, in das Stille Weltmeer fällt. Auf einem der prächtigen Dampfer der „Oregon Eisenbahn- und Schifffahrts-Gesellschaft“ von San Francisco kommend, haben wir nach zweitägiger Seefahrt seine Mündung in der Breite eines kleinen Meerbusens vor uns, dessen felsige Propyläen – Kap Hancock im Norden, Tillamock Head im Süden – nahezu drei Meilen von einander abstehen. Quer davor legt sich die Barre des Columbia, welche in der blendenden Schaumkrönung ihrer Brandung dem Auge des Laien ebenso malerisch erscheint, wie sie dem des Seemanns mißfällig und gefahrdrohend ist. Nur mit größter Vorsicht vermögen Vollschiffe die von den ewig wechselnden Sandschichtungen der Tiefe bestritteue Einfahrt zu bewerkstelligen. Dahinter freilich breitet sich wieder – und nicht nur hier, sondern volle 100 Meilen den mächtigen Strom aufwärts – bestes Fahrwasser aus. Gleichzeitig entfaltet sich, je weiter die Einfahrt gedeiht, zu beiden Seiten ein Wasser- und Land-Panorama, welches uns um so stattlicher und um so gastlicher zugleich empfängt, als es der unwirthliche Ocean ist, von dem wir kommen.

Unvermittelt den Fluthen entsteigende Berge ragen im Vordergrunde empor; hinter ihnen und dem übrigen unmittelbaren Ufergehänge und Ufergefelse thürmt sich höheres Gebirge auf: die breite Kette des Pacifischen Küstengebirges, und über ihre mächtigen Rücken und Kämme grüßt von Süden her, die Riesenform eines Mexikanischen Sattels tragend, der 5000 Fuß hohe Saddle Mountain. Alle diese Hügel, Berge, Abhänge und Lehnen sind mit endlosen dichten Waldungen bedeckt, die bis zu den Wassern des Stromes hinunterreichen. Selbst die häufigen Waldbrände, welche weite Strecken dieser Forsten gelichtet und in dürre Oeden mit gespenstisch aufragenden nackten und verkohlten Stämmen verwandelt haben, thun dem üppigen Bilde nur vorübergehend Abbruch.

Es war im Jahre 1792, daß diese majestätische Strommündung durch den ums Kap Horn herumgesegelten Bostoner Schiffskapitän Robert Gray entdeckt und das von den Indianern „Oregon“ genannte herrliche Gewässer nach ihm zuerst „Gray’s River“ getauft wurde. Aber da das „Columbia Rediviva“ geheißene Schiff, welches diesen Entdecker so wacker hierher getragen, durch seine Dauerhaftigkeit kaum weniger Antheil als sein Kommandeur an dem großen Flußfunde hatte, so legte man dem Strome nach dem Finderschiff auch noch den Namen „Columbia“ bei. Und da dieser Name unwillkürlich an den ruhmreichen Entdecker des ganzen Kontinents erinnert, so hat er billiger Weise den ersteren überdauert.

Dreizehn Jahre später, 1805, kamen Lewis und Clark auf ihrem unsterblichen Erforschungszug vom Osten her über die Felsengebirge des heutigen Montana. Sie krönten ihre Entdeckung der Missouri-Quellen mit der weiteren Auffindung der Columbia-Quellflüsse, des südlichen Snake River sowohl wie des nördlichen eigentlichen Columbia, verfolgten auch dieselben bis zu ihrem Zusammenfluß zum großen Hauptstrom und diesen selbst bis zum Ocean. Seitdem kennt die Welt den Columbia und sein Stromgebiet. Besiedelnd von ihm Besitz zu ergreifen, begann sie dann – abgesehen von der kurzlebigen Handelsfaktorei-Gründung Astorias durch die heroischen Sendboten des New-Yorker Pelzhandelsfürsten Johann Jakob Astor im Jahre 1812 – mit

[397][398] den Pionier-Niederlassungen der Zwanziger Jahre im Willamette-Thal. Aber erst die das Pacifische Küstenland seiner Weltverschollenheit entreißenden Californischen Goldentdeckungen zogen auch das Columbiagebiet derartig in den Kreis der allgemeinen Beachtung, daß die Unionsregierung es im Jahre 1849 als eignes Territorium unter dem Namen „Oregon“ konstituiren konnte. Auf 308000 englischen Quadratmeilen 13000 Bewohner zählend, umfaßte dies damalige Oregon den ganzen heutigen „Pacifischen Nordwesten“: Oregon, Washington-Territorium, Idaho, Nord-Nevada und West-Montana. Doch schon zehn Jahre später, im Frühjahr 1859, konnte unter denn Zustrom einer allmählich wachsenden, regelmäßigen Einwanderung das gegenwärtige Oregon allein in einer Größe von 95000 englischen Quadratmeilen und mit einer Bevölkerung von 52000 Seelen als selbstständiger Staat in die Union aufgenonnwen werden. Seitdem waren nach den Ausweisen des letzten Bundes-Census (1880) jene 52000 Bewohner Oregons allein auf 175000 angewachsen, und in den letzten Jahren dürfte die Bevölkerung des „Neuen Pacifischen Nordwestens“ bereits die erste halbe Million erreicht haben.

Und doch steht dieses Land erst an der Schwelle seiner wahren Zukunft. Mit dem günstigsten Klima der gemäßigten Zone ausgerüstet, mit vielen Tausenden von Quadratmeilen des fruchtbarsten Ackerlandes, mit endlosen Weideländereien und mit so ausgedehnten Waldungen gesegnet, daß man es füglich die Holzkammer ganz Nordamerikas nennen kann, lag dieses Gebiet bis vor Kurzem so gut wie außerhalb alles eigentlichen Verkehrs da. Erst durch die neulich vollendete Nord-Pacificbahn, die sich in einer Länge von mehr als 2000 Meilen von den kanadischen Seen bis zum Stillen Ocean erstreckt, und durch eine Reihe anderer großartiger Verkehrsschöpfungen Henry Villard’s ist Oregon thatsächlich erschlossen worden und bildet nunmehr ein lebendiges Glied im Handel und Wandel der Vereinigten Staaten.

Doch zurück zum Columbia, der schönsten und größten unter den drei großen Stromschönheiten, welche die Vereinigten Staaten in ihm, dem oberen Mississippi und dem Hudson besitzen! Drei verschiedene Hochgebirge bilden die schmuckreiche Einfassung seiner Ufer: das Felsengebirge, in dem seine beiden großen Quellströme entspringen, die Kaskadenkette, welche er gleich unterhalb der Vereinigung jener quer durchreißt, und der Pacifische Küstenzug, welchen er ebenfalls zu durchbrechen hat, ehe er sich in der Mitte desselben in den Ocean ergießen darf. Von hier aus geht unsere Fahrt, wie wir sie an der Mündung begonnen, weiter stromaufwärts. Auf etwa dreißig Meilen giebt die Wildniß dieses Küsten-Gebirges mit ihren von dunklem Tannengrün gekrönten Uferabhängen unserer Bergfahrt das Geleit. Zahlreiche Inseln, in üppigstem Laubwaldkleide prangend und den Strom in breite Arme theilend, gesellen sich dazu, dem majestätischen Gewässer das Ansehen eines sich bei jeder Dampferbiegung erneuernden Bergsees oder auch das eines geschlossenen Meerfjords zu geben. Für Beides ist hier inmitten des Küstengebirges die Natur vielgestaltig und großartig genug. Die Werke menschlicher Thätigkeit längs der Ufer entsprechen dagegen der Romantik der sie umgebenden Natur vor der Hand noch durchaus nicht. Das junge aufstrebende Astoria dicht oberhalb der Mündung erinnert uns nur durch seinen alten historischen Namen und seine Lage an die kleine merkantile Epopöe, die sich hier vor siebenzig Jahren abgespielt hat. So neu, so frisch aufgeschossen ist Alles. Selbst den alten Blockhäusern, die wir auf der Weiterfahrt da und dort aus dem Ufergrün hervortreten sehen, wollen wir es nicht recht glauben, daß sie noch von den Trappern und Fallenstellern früherer Tage herrühren. Und vollends ist es Alles in der Welt, nur kein poetischer Nimbus, was die zahlreichen auf der ganze Strecke dicht an den Fluß heran oder gar in ihn hineingebauten „Salmon Canneries“[5] umschwebt, in denen der weltberühmte Columbia-Lachs zum Versand hergerichtet wird.

Nach drei- bis vierstündiger Stromauffahrt beginnt das Küstengebirge niedriger zu werden. Die Berg- und Felsenufer des Fluaaes fallen zu Hügeln und mäßigen Geländen ab. Selbst diese treten immer weiter zurück, und vor uns liegt die vom wichtigsten südlichen Columbia-Nebenflusse durchflossene Tiefebene von West-Oregon.