Die Gartenlaube (1885)/Heft 11

[173]

| No. 11. | 1885. | |

Illustrirtes Familienblatt. — Begründet von Ernst Keil 1853.

Die Frau mit den Karfunkelsteinen.

Eine geraume Zeit ging der Kommerzienrath schweigend in dem

stillen Gemache auf und ab, bis er wieder vor Grete stehen

blieb, und da erschrak sie – er war ganz braunroth im Gesicht,

und die Augen blickten wild wie gestern, da er das Bild der schönen Dore

gegen die Wand gekehrt hatte.

„‚Herabgestiegen!‘ Ja, herabgestiegen – sagtest Du nicht so?“ – Er streckte den Zeigefinger wie beweisführend gegen sie aus. „Siehst Du wohl, daß es mit Deinem Nivellirungsprincip nicht weit her ist? – Was weiß auch solch ein kleines Mädchen!“ warf er achselzuckend hin und fuhr sich ungestüm mit der Hand durch das Haar. „Also eine Baronin Billingen soll meine Grete werden!“ setzte er, sich bezwingend, nach einer Pause hinzu. „Mir wär’s schon recht! Ich könnte stolz sein! Ich könnte vor alle die alten Herren in den Sälen oben hintreten und sagen: ,Seht her, meine Tochter ist’s, die die siebenzinkige Krone in unsere Familie bringt‘“ – er brach ab und biß die Zähne zusammen, und Margarete, die anfänglich verletzt emporgefahren war, hing ihm plötzlich am Arme und sah ihm lächelnd von unten in das Gesicht.

„Nun, da nimm die Baronin Tochter, Du stolzer Papa, und führe sie! Aber hübsch langsam, nicht so im Sturmschritt, wie Du eben noch marschirt bist!“ sagte sie und fuhr ihm mit linder Hand über die dunkelgefärbte Stirn. „Du bist mir da zu roth – das gefällt mir nicht! So – eins zwei, eins zwei – immer hübsch im Schritt! Und wenn Du meinst, es sei meine Ansicht, wenn ich im Sinne des Onkels spreche, dann bist Du ein wenig im Irrthume. … Ein Mann, der schließlich am Fürstenhofe freit, ist mit seiner ersten Liebe zu einer armen Malerstochter ‚herabgestiegen‘ – so urtheilt die sogenannte Welt, und er selbst, von seinem jetzigen Standpunkte aus, sicher in erster Linie. … Ueber Dein ‚kleines Mädchen und seine Principien‘ aber darfst Du Dich nicht so moquiren, böser Papa – den Vorwurf der Inkonsequenz nehme ich sehr übel! Mir wäre Blanka Lenz nicht feil gewesen gegen die pommersche Schönheit draußen im Prinzenhofe, mag die auch noch so weiß und roth und üppig sein – mir ganz gewiß nicht! War die schöne Malerstochter doch damals das Ideal meiner enthusiastischen Kinderseele!

[174] Ich bekam immer förmliches Herzklopfen, wenn sie plötzlich auf den Gang heraustrat, so strahlend frisch und anmuthig, so unbeschreiblich lieblich, wie eine Märchenfee! Die hätte ich mit tausend Freuden ,Tante‘ genannt – bei der herzoglichen Nichte werde ich’s selbstverständlich bei einem tiefen Vorstellungsknix und der Frage nach gnädigem Befinden bewenden lassen!“

Sie sprach mit jenem Gemisch von Scherz und Ernst, das ihr ganzes Wesen charakterisirte, und der Vater ging in dem langsamen Tempo, wie sie angegeben, neben ihr. Er hatte den Kopf tief auf die Brust gesenkt, als sei er in seinen eigenen Gedankengang versunken und höre kaum auf das Geplauder; aber sein Herz schlug stark und ungestüm gegen ihren Arm – ruhig war er nicht.

„Und nun im Ernst – mit der Baronin Tochter ist’s nichts, Papa, wirklich nicht – das wäre ein zu theurer Spaß!“ fuhr sie in demselben Tone fort. „Ich meine, was fange ich mit einem bloßen Namen an, wenn ich mein ganzes Sein und Wesen, wie ich nun einmal bin, dafür hingegeben habe? Ein schlechter Tausch! … Der gute Hans Billingen mag mich ja wohl gern haben – ich denke es nur, weil er für den Moment so total den Kopf verloren hat, daß er allen Ernstes um mich freit – aber ein entsetzlicher Katzenjammer bliebe für ihn nicht aus, das weiß ich! Der lange, dicke Goliath ist ein Hasenfuß, der ganz gehörig unter dem mütterlichen Pantoffel steht, und diese Mama ragt ebenso thurmhaft und vierschrötig neben dem Sohne in die Höhe – und nun denke Dir Deine dünne, schmale Grete dazwischen, denke Dir, wie ihr die fürchterlich adelstolze alte Schwiegermutter ein Federchen um das andere aus den Flügeln rupft, auf daß sie nie wieder zurück kann in das heimische Nest und die vornehme Welt nicht den Kukuk an seinen Federn erkenne! … Und über die Schamröthe auf den Wangen dieser meiner Schwiegermama sollten sich die alten Herren droben freuen? Denke doch nicht! Sie würden sich für die ‚siebenzinkige‘ gerade so bedanken wie ich!“

Sie hemmte ihre Schritte, vertrat ihm den Weg und legte die Hände auf seine Schultern. „Gelt, Papa,“ bat sie beweglich, „Du quälst mich nicht auch noch, wie es die Andern machen? Du lässest Deine ‚Schneeflocke‘ wirbeln, wie sie will? Alt genug bin ich ja doch auch, um meinen Weg selbst zu finden!“

Er strich mit der Hand über den Lockenkopf, der sich an seine Brust schmiegte. „Nein, ich zwinge Dich nicht, Gretchen,“ antwortete er mit einer Sanftheit, die sie ergriff. „Vor Jahren hätte ich meine ganze Autorität eingesetzt, um Dich zu bestimmen; heute aber will ich Dich nicht verlieren – denn verloren wärst Du mir in der Familie, wie Du sie schilderst, doppelt verloren, wie die Verhältnisse jetzt liegen … Der Sturm draußen rüttelt an meiner Seele wie eine fanatische Predigerstimme, und ich bin müde und mürbe. Ich brauche meinen kleinen Kameraden mit seinen hellen Augen, seinem strammen Rechtsgefühle – wohl in der allernächsten Zeit, Grete –“

„Abgemacht!“ rief sie und schüttelte ihm die Hand, kräftig und herzhaft, in der That wie ein Kriegskamerad. „Nun bin ich ruhig, Papa! Gerade jetzt, wo so Manche unseres Standes eingeschüchtert unterducken und katzbuckeln und zu ihrem eigenen Schaden Altes, Vermorschtes neu stützen helfen, thut ein energisches Lebenszeichen des Bürgerstolzes noth, und sei es auch nur der eines – Mädchens. … Und nun will ich gehen und Dir ein Glas frischen Wassers holen – Du wirst immer heißer im Gesicht!“

Er hielt sie zurück mit dem Bemerken, daß er in seinem Zimmer ein Medikament gegen die Schwindelanfälle habe, die ihn wieder einmal täglich heimsuchten. Mit heißen Lippen küßte er sie auf die Stirn und ging hinaus.

„Das kommt und vergeht wie ein Dieb in der Nacht! Mache Dir keine Sorgen, Gretel!“ sagte Tante Sophie, die eben mit einem Arme voll Eßgeräth eingetreten war, um den Abendtisch herzurichten, zu dem besorgten jungen Mädchen. Sie ergriff die Weinflasche und hielt sie gegen das Licht. „Leer bis auf eine kleine Neige!“ schalt sie ärgerlich. „Da brauchst Du Dich nicht zu wundern, wenn der Kopf roth wird. Der Doktor eifert jahraus, jahrein gegen die starken Weine; wenn aber ein Schreck oder eine Sorge fortgespült werden soll, da muß allemal vom stärksten her! Sie werden eben nie klüger, die Herren!“

In der Wohnstube wurden die Rollvorhänge herabgelassen. Wer mochte auch noch hinaussehen auf den Markt, wo sich die unglücklichen Menschenwesen, die das gebieterische „Muß“ ins Freie trieb, als unförmliche, flatternde Kleiderbündel mit Lebensgefahr um die Straßenecken kämpften, wo der heulende Unhold das Wasser im Brunnenbecken wüthend peitschte und mit Allem, was nicht niet- und nagelfest, bis über die Dachfirste hinauf Fangball spielte. Es war bitterkalt geworden; aber Tante Sophie löschte das Feuer im Ofen und stellte dafür die summende Theemaschine auf den Tisch – heute müsse man von innen heizen, sagte sie, in die Schlöte dürfe kein Feuerfunke mehr kommen. Sie hatte noch einmal die Runde durch das ganze Haus gemacht und alle Thüren, Fenster und Bodenluken untersucht und meinte, sie wolle sich nicht wundern, wenn heute Nacht auch noch das Dach des Vorderhauses auf den Markt herunterspaziert käme – da oben sei es fürchterlich.

Ein behagliches Zusammensein gab es heute nicht. Der Kommerzienrath wollte nicht essen und blieb oben, und auch Reinhold zog sich, nachdem er mürrisch schweigend eine Tasse Thee getrunken, mit seinem unbesiegbaren Zorn über die Verwüstung des Packhauses in seine Stube zurück. So blieben Tante Sophie und Margarete allein und wachten der gefahrdrohenden Nacht entgegen. Auch die Dienstleute gingen nicht zu Bette. Sie saßen in der Küche bei einander; die Mägde steckten frierend die Arme unter die Schürze, und die Männer kauten an der kalten Pfeife und horchten in stummer Sorge auf das furchtbare Anschwellen der Sturmesstimme. … War es doch, als wolle der Orkan die uralte, kleine Stadt, die, seit einem Jahrtausend als ein treuer Wächter an die Pforte des Thüringerwaldes geschmiegt, allen Stürmen, allen Kriegsungewittern getrotzt hatte, in dieser einen Nacht wie ein Kinderspielzeug in Splitter und Scherben zusammenschütteln. Unter seinen Stößen erbebte die Erde, Schlöte und Ziegel rasselten von den Dächern und zerbarsten auf dem Straßenpflaster, und in das Gebrüll und Zornesschnauben hinein mischte es sich wie unirdisches Wehklagen, als seien unter den Fußtritten des Dahinrasenden draußen auf dem stillen Flecke vor dem Thore die tiefgebetteten Schläfer erwacht und durchirrten suchend die Gassen, in denen sie vor Zeiten gewandelt.

Und gegen die zwölfte Stunde that sich die Stubenthür auf und Bärbe erschien auf der Schwelle, ganz blaß, schaudergeschüttelt und den Zeigefinger der Rechten nach der Zimmerdecke emporgereckt. Es tappe und trampele wie mit Reiterstiefeln ganz gräulich oben im Gange, und dazwischen werde gepocht und geklopft, als wenn Jemand eingesperrt sei und „heraus wolle“, zischelte sie hinter ihren zusammenschlagenden Zähnen, verschwand aber sofort wieder hinter der sacht zugedrückten Thür, als sich Tante Sophie, ohne ein Wort zu sagen, aus der Sofa-Ecke erhob, die Sturmlaterne anzündete und mit Margarete das Zimmer verließ.

Oben im Flursaale brauste ihnen ein Zugwind entgegen, der sie zurückzuwerfen drohte. Auf dem letzten Büffet brannte die große Tischlampe des Kommerzienrathes, und die Thür nach dem Gange stand weit offen. – Von dort her pfiff und orgelte es allerdings, als sause das wilde Heer durch den langen, dunklen Schlund. Tante Sophie trug schleunigst die Lampe, aus welcher die windgejagte Flamme hoch emporschlug, auf das geschützte vordere Büffet, und währenddem betrat Margarete mit hochgehobener Laterne den Gang.

Der Sturm hatte das Fenster am Ende des Ganges eingedrückt; sein eisiges Blasen und Fauchen kam dort direkt vom Himmel herein; er warf den aufgerissenen Flügel schmetternd hin und her und riß und stieß an den hingelehnten Bildern, von denen ein Theil bereits am Boden lag – das war wohl das Tappen und Pochen gewesen. Aber das Fenster war ja so klein; durch dieses enge Viereck konnte sich unmöglich die gewaltige Windsbraut zwängen, die das Mädchen wüthend anfiel und Gang und Flursaal mit ihrem Tosen erfüllte. Margarete kämpfte sich vorwärts, und da prallte sie plötzlich zurück.

Sie stand vor dem Treppchen, das seitwärts nach der Bodenkammer im Packhause hinabführte; sonst war das eine düstere, abgeschlossene Ecke; jetzt aber sah der dämmernde Himmel mit seinen Sternbildern durch das Dachgerippe des Packhauses herein – der nie benutzte Thürflügel hing zurückgeworfen nur halb in den [175] Angeln, und im Thürrahmen, mühsam gegen den Anprall sich haltend, stand ihr Vater.

Er sah den Laternenschein, der neben ihm hin auf die Dielen der Dachkammer draußen fiel, und wandte sich um.

„Du bist’s, Gretchen?“ fragte er. „Jagt Dich der Aufruhr auch durch das Haus? Es sieht schlimm aus hier oben. Wie vor den Posaunenstößen des Weltgerichts stürzt das Bischen Menschenwerk zusammen – nicht die Sonne allein, auch der Sturm bringt’s an den Tag, mein Kind!“, setzte er mit einem unheimlichen Lächeln, das sie betroffen machte, hinzu. „Schau, jahrhundertelang hat geheimnißvolles Dunkel unter dem alten Dache gespukt, und nun scheinen die Sterne auf die Dielenbretter, und man meint die Fußspur von Denen zu sehen, die einst da gegangen sind.“

Er stieg das Treppchen herauf; Tante Sophie kam eben auch den Gang daher. Sie schlug die Hände zusammen. „Um Alles in der Welt, hat denn der Spektakelmacher uns Lamprechts ganz extra aufs Korn genommen? Das ist ja die reine Wüstenei!“ schalt sie empört und zeigte nach der aufgerissenen Thür. „Seit Menschengedenken hat keine Seele an das Thürschloß gerührt, und nun –! Das Loch muß auf der Stelle zugemacht werden, wenn wir nicht das Haus voll Ratten haben wollen!“

„Ratten?! – Mir war’s eben noch, als käme eine weiße Taube hereingeflattert,“ sagte der Kommerzienrath wieder mit jenem höhnisch bitteren Lächeln, das seine Lippen schmerzhaft aufzucken machte.

Tante Sophie erschrak. „Na, das fehlte noch, daß uns auch der Taubenschlag abgedeckt ist!“ rief sie und trat resolut um einige Schritte hinaus, um zwischen dem Balkenwerke hindurch nach dem Dache des Weberhauses zu sehen, wo ihre gefiederten Pfleglinge hausten.

Der Kommerzienrath wandte sich achselzuckend ab und ging hinunter in die Erdgeschoßwohnung. Er kam bald darauf mit dem Kutscher und dem Hausknecht zurück, die eine Leiter und Balkenstücke trugen. Nur mit Mühe gelang es ihnen, die Thür anzudrücken; dann wurden die Balken dagegen gestemmt.

„Vielleicht war’s gut, daß der Sturm einmal da durchgefegt ist,“ hörte Margarete den Kutscher bei der Arbeit halblaut zu dem Andern sagen, während sie mit ihrem Vater und Tante Sophie bemüht war, die umgeworfenen Bilder wieder aufzurichten. „Da hinaus will’s ja partout immer, das Unwesen! Ich hab’s ja selbst einmal mit eigenen Augen gesehen – es müssen nun an die zehn Jahre her sein – wie die weiße Schleierwolke geradeswegs durch den Gang in die Ecke da schoß, als ginge es direktement ins Freie ’naus – ja Prosit! – da war die Welt mit Brettern verschlagen, und das Schleierzeug zerflog und zerflatterte nur so an den Wänden – immer die nämliche Geschichte, seit die Frau todt ist und nicht in den Himmel kommen kann! Nun ist aber da ein Luftloch gewesen, gerade weit genug, um so ein armes Weiberseelchen ’nauszulassen – das wär’ gut für die Herrschaft, und ihr wollte ich die Ruhe auch gönnen. Verdient hat sie’s freilich nicht; denn sie ist’s doch gewesen, die ihren Liebsten ’rumgekriegt hat, daß er der ersten Frau sein Wort nicht halten durfte. An so einer Falschheit sind allemal die Weiber schuld, allemal!“

Der Zugwind trug jedes Wort deutlich herüber, und den stolzen Kommerzienrath mochte die Kritisirung seiner Vorfahren aus unberufenem Dienermunde schwer ärgern – Margarete sah, wie er die geballte Hand hob, als wolle er den Sprecher züchtigen; aber er ließ es bei einem zornigen: „Vorwärts! Sputet Euch!“ bewenden, worauf der Kutscher erschrocken die Leiter anlehnte und zu dem Fensterchen emporkletterte, das ebenfalls möglichst verbarrikadirt wurde.

Margarete verließ den Gang und trat für einen Moment in das nächste Fenster des Flursaales. Aus verschiedenen Fenstern des Vorderhauses fiel heller Lampenschein in den Hof, auf die sausenden Lindenwipfel und die spritzenden Wasser des Brunnens, und mit Schmerz sah das junge Mädchen, daß die steinerne Brunnennymphe über den vier wasserspeienden Röhren fehlte – der Sturm hatte auch sie herabgerissen, wie ein mächtiges Simsstück droben am Dache des spukhaften Flügels, über welche gähnende Lücke gerade ein breiter Lichtstreifen aus den oberen Flursaalfenstern hinlief. Droben wachte man auch.

Sie sah plötzlich ihren Vater neben sich stehen, während die beiden Männer mit ihrer Leiter geräuschvoll hinter ihnen weg nach dem Ausgange trabten. Er legte seine Hand schwer auf die Schulter der Tochter und zeigte empor nach dem unbeweglich auf dem Dache liegenden Lampenschein.

„Das sieht so still aus inmitten des Aufruhres, so stolz, ruhig wie die Bewohner unserer vornehmen oberen Etage selbst. … Wenn sie wüßten! – Morgen wird es einen Sturm da oben gehen, einen Sturm, so wild wie der, unter welchem eben unser altes Haus in seinen Fugen bebt!“

Tante Sophie kam eben mit der Laterne um die Gangecke und da brach er kurz ab. „Auf Morgen denn, mein Kind!“ sagte er, dem jungen Mädchen die Hand drückend; dann nahm er die Lampe vom Büffet und zog sich in sein Zimmer zurück. –

Nach Mitternacht legte sich der Sturm. Die Lichter in den Häusern der Stadt erloschen, und die geängstigte Bewohnerschaft suchte noch schleunigst die wohlverdiente Ruhe. Auch im Hause Lamprecht wurde es still; nur Bärbe warf den Kopf in ihren buntgewürfelten Bettkissen hin und her und konnte vor Aerger nicht schlafen – es war eben kein richtiges, festes Glauben und kein Verlaß mehr in der Welt. Nun schwatzten die beiden dummen Menschen, der Kutscher und Friedrich, der Herrschaft auch „nach dem Munde“ und behaupteten, die Bilder seien es gewesen, und erst hatten sie doch kreideweiß in der Küche gesessen und heilig und theuer geschworen, daß das Pochen und Stampfen oben im Gange nichts Anderes als Teufelsspuk sein könne. Aber nur Geduld – es kam schon noch, es kam! –

Am anderen Morgen war es förmlich kirchenstill in den Lüften. Die Sonne übergoß alles Trümmerwerk, von den durchlöcherten Thürmen und Kirchendächern an bis zum niedergeworfenen Gartenstaket herab mit warmem gleißenden Golde und lockte ein wahres Brillantengefunkel aus den Scherben Und Splittern der zerschlagenen Fensterscheiben. Ja, der „Spektakelmacher“ hatte viel Unheil angerichtet, und die Handwerker hatten für die nächste Zeit vollauf zu thun, um den Schaden gut zu machen.

Aus Dambach war beim Morgengrauen ein Bote mit Hiobsposten gekommen. Das Unwetter sollte die Fabrikgebäude dermaßen beschädigt haben, daß eine längere Betriebsstörung zu befürchten stand. Daraufhin war der Kommerzienrath in aller Frühe hinausgeritten. Er habe ganz frisch ausgesehen und auch erst in aller Ruhe seinen Kaffee getrunken, sagte Tante Sophie auf das ängstliche Befragen Margaretens hin, die noch geschlafen hatte. Freilich habe er eine Sorgenfalte zwischen den Augen gehabt; es sei ja auch keine Kleinigkeit, wenn die Fabrik still stehe, und außerdem müsse tief in den Beutel gegriffen werden, schon allein der Reparaturen an den Hintergebäuden wegen, denn da sähe es beim Tageslichte geradezu gottheillos aus.

Margarete trat auf die Thürstufen des Seitenflügels hinaus und überblickte den verwüsteten Hof, und in diesem Augenblicke kam auch der Herr Landrath, gestiefelt und gespornt und die Reitgerte in der Hand, vom Vorderhause her und ging nach den Pferdeställen. Ob er den alten Mann in der That nicht bemerkte, oder ob auch für ihn das Princip im Vorderhause galt, nach welchem das Dasein der Packhausbewohner möglichst ignorirt wurde, genug, er trat unter die Stallthür, ohne die höfliche Begrüßung des Maler Lenz zu erwidern, der in der Nähe des Brunnens stand.

Der alte weißhaarige Mann war, wie es schien, lediglich über den das ganze Packhaus absperrenden Trümmerhaufen geklettert, um die Bruchstücke der zerschlagenen Brunnennymphe zusammenzusuchen. Er hatte eben den Kopf des Steinbildes aus dem Grase aufgenommen, als Margarete zu ihm trat und ihm mit herzlichem Gruße die Hand hinstreckte. Sie hatte ihn ja immer lieb gehabt, den stets heiteren, lebensfrohen greisen Künstler, der mit so gutem, treuem Auge durch seine Brillengläser in die Welt sah, und heute noch stand ihr jener Moment vor der Seele, wo sie sich als Kind in ihrer trostlosen Verlassenheit mit dem wonnigen Gefühl des Geborgenseins an seine Brust geschmiegt hatte. Das vergaß sie nie.

Er freute sich wie ein Kind, sie wiederzusehen, und versicherte fröhlich auf ihre theilnehmenden Fragen nach seiner erkrankten Frau, daß daheim Alles wieder wohlauf Und zufrieden sei, wenn auch augenblicklich das Dach über dem Haupte fehle. Der Sturm habe schlimm gehaust, seine ruchloseste That sei aber doch die Zertrümmerung der Brunnennymphe, eines seltenen Kunstwerkes, das immer sein Augapfel gewesen sei. Und nun sprach er über [176] die köstlichen Linien des Nymphenkopfes in seinen Händen und über verschiedene berühmte weibliche Statuen der antiken Welt, ein Thema, auf welches Margarete lebhaft einging, um so mehr, als der alte Mann ein ausgezeichnetes Kunstverständniß an den Tag legte. … Und währenddem war der Landrath wieder in der Stallthür erschienen; er hatte das junge Mädchen von dorther gegrüßt, und nun ging er wartend langsam unter den Linden auf und ab.

Margarete hatte seinen Gruß nur mit einem flüchtigen Kopfnicken erwidert – die Art und Weise, mit welcher sich der hochmüthige Bureaukrat dort isolirte, empörte sie – nun, er brauchte ja auch für sie nicht da zu sein. Im Gespräche weiter gehend, begleitete sie den alten Maler durch den Hof, nach dem Packhaus; dort sprang sie auf den Trümmerhaufen und hielt dem mühsam Hinaufkletternden helfend beide Hände hin. So leicht sie war, das locker über einandergeworfene Bollwerk krachte und wich doch unter ihren Füßen, und jeder noch so vorsichtige Tritt des alten Mannes brachte es in schütternde Bewegung.

Jetzt kam auf einmal Leben in die statuenhaft ruhige Erscheinung des Landraths. Er warf seine Reitgerte auf den Gartentisch und eilte in förmlichem Sturmschritte nach den Trümmern. Schweigend stieg er auf das nächste Balkenstück und reckte die Arme empor, um die Schwankende zu stützen und ihr herabzuhelfen.

„Ei, beileibe nicht, Onkel! Du riskirst die Nähte Deiner neuen Handschuhe!“ rief sie mit einem halben Lächeln und den Kopf nur wenig nach ihm zurückwendend, während ihre Augen gespannt die letzte Anstrengung des alten Mannes verfolgten, der eben drüben glücklich den Boden erreichte. „Adieu, Herr Lenz!“ rief sie ihm in warmherzlichem Tone zu, dann trat sie einen Schritt seitwärts und flog wie eine Feder über die emporstarrenden Holzstücke hinweg auf die Erde nieder.

„Das war eine unnütze Bravour, die schwerlich Jemand bewundern dürfte,“ sagte der Landrath frostig, indem er ein herabgefallenes kleines Lattenstück von seinem Fuße schüttelte.

„Bravour?“ wiederholte sie ungläubig. „Denkst Du wirklich an Gefahr dabei? Hier unten erdrückt das morsche Bretterwerk Niemand mehr.“

Seine Augen streiften seitwärts ihre zarte, biegsame Gestalt. „Es käme darauf an, wer zwischen diese nägelgespickten Trümmer geriethe –“

„Ah, danach zählst Du den guten alten Maler zu den körperlich und moralisch Unverwundbaren? Du rührtest weder Hand noch Fuß, ihm hinüberzuhelfen, so wenig wie Du vorhin seinen höflichen Morgengruß erwidert hast.“

Er sah fest und prüfend in ihre Augen, die in bitterer Gereiztheit flimmerten. „Das Grüßen ist wie Scheidemünze; es geht von Hand zu Hand und bleibt an keinem Finger hängen,“ entgegnete er ruhig. „Wenn Du also glaubst, beschränkter Hochmuth hindere mich, einen Gruß zu erwidern, so irrst Du – ich habe den Mann nicht gesehen –“

„Auch nicht, als er dort neben mir stand?“

„Du meinst, ich hätte hinzutreten und auch mein Gutachten über den Nymphentorso abgeben sollen?“ unterbrach er sie, und ein Lächeln flog um seinen Mund. „Möchtest Du wirklich, daß sich Der, welchem Du ja nicht oft genug den ehrwürdigen Onkeltitel geben kannst, in seinen alten Tagen blamire? … Ich verstehe nichts von diesen Dingen, und wenn ich mich auch dafür interessire, so habe ich doch nie Zeit gehabt, mich eingehend damit zu beschäftigen.“

„O, Zeit und Lust genug, Onkel!“ lachte sie. „Ich weiß noch genau, wie dort unter den Küchenfenstern“ – sie zeigte nach dem Vorderhause – ein großer Junge stand, die Taschen voll Kiesel, und stundenlang die arme Brunnennymphe mit den hübschen, runden Steinchen bombardirte –“

„Ach sieh – so giebt es doch noch eine Zeit in Deiner Erinnerung, wo auch ich jung für Dich gewesen bin –“

„‚Ursprünglich‘ willst Du sagen, Onkel! – Eine Zeit, wo der Diplomatenfrack noch nicht die möglichste Reserve auferlegte, wo der Kletterbaum nur als Nebelbild in weiter Ferne dämmerte; eine Zeit, wo Gluth und Leidenschaft in Deinen Augen flammten und Deine Hand regierten – ich hab’s empfunden, dort!“ Sie deutete nach der Gartenmöbelgruppe unter den Linden. – „Gott weiß, in welcher Ecke sie jetzt unbeachtet zerfällt, die weiße Rose, um welche damals mit einer Erbitterung, einem Feuer gekämpft wurde, als sei sie das schöne, blonde Mädchen unter den Aristolochiabogen selbst!“

Sie sah mit Genugthuung, wie er wiederholt sich verfärbte. Von all Denen, die den Herrn Minister in spe, den zukünftigen Verwandten des Fürstenhauses umschmeichelten, hätte es gewiß Keiner gewagt, ihn an diese ,Jugendtollheit‘ zu erinnern – sie that es mit Freuden. Er mußte sich schämen, wenn er jene erste enthusiastische Liebe mit seiner heutigen Selbstsucht und Herzensverknöcherung verglich.

Aber eigentlich beschämt oder bestürzt sah er doch nicht aus. Er wandte sich ab und überblickte den verwüsteten Gang des Packhauses, der einst mit seinem üppig wuchernden grünen Pflanzenschmucke das schönste Mädchenbild umrahmt hatte. Wie ein Zauberspuk war Alles verschwunden. Das Rankengeflecht war von dem stürzenden Dach mit heruntergerissen und bis auf das kleinste Blättchen unter dem grausen Scherben- und Splittergemenge begraben, und das Mädchen? – Seit sie damals durch das Thor des Packhauses in die weite Welt gegangen, hatte kein Menschenauge sie wiedergesehen. Niemand wieder von ihr gehört.

„Fata Morgana!“ sprach er halblaut vor sich hin, wie in die Erinnerung von damals verloren. Er hatte vorhin bei Erwähnung des Kletterbaumes leise gelächelt, und auch jetzt spielte derselbe Zug um seine Lippen, während ein leichtes Roth in seine Wangen stieg: „Die Rose nicht allein, auch eine blaue Seidenschleife, die der Wind von dem blonden Haar in den Hof herabgeweht hatte, und einige achtlos über das Ganggeländer geworfene, bekritzelte Papierschnitzel liegen noch als treubehütete Reliquien in der Brieftasche von damals bei einander,“ sagte er, halb und halb ironisirend, und doch bewegt. Er schüttelte den Kopf. „Daß Du Dich des Vorfalles noch erinnerst!“

Sie lachte. „Wunderbar ist das doch nicht! Ich habe mich in jenem Moment vor Dir und Deiner stummen, bleichen Wuth gefürchtet – so etwas vergißt ein Kind so wenig, wie einen Akt der Willkür, gegen den sich sein Gerechtigkeitsgefühl empört. Der große Herr Primaner hatte stets gegen Raub und Diebstahl gedonnert, wenn die Finger der ,naschigen Grete‘ mit dem Obstteller der Großmama verstohlen in Berührung gekommen waren, und da griff er nun selbst heimlich wie ein Dieb nach dem Eigenthum der schönen Blanka und ließ es in der Brusttasche verschwinden.“

Jetzt lachte auch er. „Und seit jenem Moment bist Du meine Widersacherin –“

„Nein, Onkel, Du hast ein schlechtes Gedächtniß. Gut Freund sind wir ja nie gewesen, auch vorher nicht. Du hast die Erstgeborene Deiner Schwester nie leiden können, und ich habe Dich konsequenter Weise rechtschaffen dafür geärgert. Diese Rechnung ist stets ehrlich und redlich ausgeglichen worden.“

Seine Stirn hatte sich, während Margarete sprach, verfinstert, und auch jetzt blieb er ernst. „Das wäre mithin abgemacht gewesen,“ sagte er; „trotzdem bist Du beflissen, jetzt erst recht Abrechnung mit mir zu halten –“

„Jetzt, wo ich mich eifrig bemühe, Dich nach Titel und Würden streng zu respektiren?“ Sie zuckte lächelnd die Schultern. „Wie es scheint, nimmst Du mir den Fürwitz übel, mit welchem ich Dich an die rosa blanca erinnert habe; und Du hast ja auch Recht, es war übereilt und nicht gerade taktvoll. Aber es ist seltsam: seit ich vorhin mit dem alten Mann gesprochen habe, steht mir ein verhängnißvoller Tag meiner Kindheit so lebhaft vor Augen, daß ich die Erinnerung nicht los werde. Da habe ich die Malerstochter zum letzten Mal gesehen – sie war blaß und verweint, und das starke, blonde Haar hing ihr aufgelöst über den Rücken … Ich habe von klein auf eine fast närrische Schwäche für Mädchenschönheit gehabt – die lebendigen schlanken Griechemnädchen haben mich zum Aerger des Onkels ebenso interessirt, wie die ausgegrabenen Götterbilder, und in Wien bin ich einer schönen Serbin durch Gassen und Straßen nachgelaufen; und doch haben nur alle diese späteren Erscheinungen das Bild von Blanka Lenz nicht verdrängen können … Die Frage nach ihr schwebte mir vorhin auf den Lippen, trotzdem schwieg ich; mir war plötzlich, als müßte ich ihrem Vater mit dem Tochternamen wehe thun. Das Mädchen ist so völlig verschollen – ich glaube, Niemand in unserem Hause weiß, was aus ihr geworden ist, oder –?“

[177]

[178] Sie verstummte und sah ihn schelmisch beredt von der Seite an.

„Ich weiß es auch nicht, Margarete,“ versicherte er mit Humor. „Seit jenem Morgen, wo sie abgereist ist, und ,der große Herr Primaner’ in seiner wilden Verzweiflung erwog, ob wirklich das Leben des Weiterlebens noch werth, oder ein Schuß ins Herz vorzuziehen sei, habe ich nie wieder von ihr gehört. Aber es ist mir ergangen wie Dir, ich habe sie nicht vergessen können, lange, lange nicht, bis plötzlich – die Rechte gekommen ist; denn das war sie trotz alledem nicht gewesen.“

Margarete sah bestürzt zu ihm auf – das klang so wahr, so aus tiefster Ueberzeugung heraus, daß ihr auch nicht der geringste Zweifel an der Echtheit seiner Gesinnung blieb. Er liebte diese Heloise von Taubeneck wirklich. Nicht um seiner Karriere willen strebte er nach ihrer Hand, wie die böse Welt behauptete – nein, er würde auch um sie werben, wenn sie die Malerstochter wäre … Der Papa hatte doch Recht gehabt mit seiner Versicherung, daß Herbert bei all seinem brennenden Ehrgeiz, seinem energischen Emporstreben dennoch die krummen Wege verschmähe …

Mittlerweile war der Hausknecht wiederholt unter der Stallthür erschienen, und jetzt winkte der Landrath ihm zu. Sein Pferd wurde herausgeführt, und er schwang sich hinauf.

„Du reitest nach dem Prinzenhofe?“ fragte Margarete, indem sie ihre Hand in seine Rechte legte, die er ihr vom Pferde herab noch einmal bot.

„Nach dem Prinzenhof und weiter,“ bestätigte er. „Nach der Richtung hin hat der Sturm schlimm gehaust, wie mir gemeldet wurde.“

Mit sanftem Druck entließ er die Hand, die er bis dahin festgehalten, und ritt davon.

Margarete blieb unwillkürlich stehen und sah ihm nach, bis er seitwärts hinter dem Thorpfeiler des Vorderhauses verschwunden war. Sie hatte ihm Unrecht gethan, und was noch schlimmer war, sie hatte diesen falschen Standpunkt ihm gegenüber wiederholt in verletzender Weise betont – das war peinlich. … Und er liebte sie wirklich, diese kühle, dicke, pomadige Heloise, den ausgesprochenen Gegensatz der graziösen Libelle, die einst dort unter dem grünen Blätterbehang gegaukelt! Unbegreiflich! Aber Tante Sophie hatte Recht. „Ja, wo die Liebe hinfällt!“ sagte sie stets achselzuckend, wenn sie von dem „Weltwunder“ sprach, daß sich nämlich wirklich und wahrhaftig Einer vor Zeiten in ihre große Nase verliebt habe … Mit nachdenklich gesenkter Stirn ging Grete langsam nach der Thür des Seitenflügels zurück. Da, im Grase neben dem Brunnenbecken lag das abgeschlagene Händchen der Nymphe. Sie hob es auf, und beim Anblick der charakteristischen Form mußte sie an die verschiedenen Hypothesen des alten Malers bezüglich des antiken Originales der Statue denken – aber auch nur einen Moment; dann verschleierten sich ihre Augen wieder hinter den Wimpern, und wie traumverloren stieg sie die Thürstufen hinauf – das interessanteste Problem war und blieb doch – die Menschenseele!

Städtegründungen im Mittelalter.

Es fehlt nicht an Empfindsamen, welche den Historikern der kritischen Schule nicht verzeihen wollen, daß durch die neueste Forschung diese und jene poetische und patriotische Episode aus der Geschichte gestrichen wurde. Als ob die Geschichte es mit Anderem zu thun haben könnte, als mit Geschehenem! Und wie oft ist das Geschehene sogar anziehender, als die Tradition! Die historische Jeanne d’Arc erweist sich ohne Zweifel reiner von Schuld und reicher an jungfräulicher Würde, als das Gebilde der Sage. Daß der Befreier Tell wie der Landvogt Geßler in den Bereich der patriotischen Fabel verwiesen wurden, dürfen doch wenigstens wir Deutsche nicht beklagen, denn damit fiel auch ein seit Jahrhunderten festgewurzelter Wahn von deutscher Herrschsucht und deutscher Hoffahrt, die den Abfall der Schweiz verschuldet hätten.

Auch aus der Geschichte unseres deutschen Königs Heinrich I. hat die moderne Forschung – es sei nur an das vorzügliche Werk G. Waitz’ erinnert – manche sagenhafte Elemente und unberechtigte Vorstellungen ausgerodet. Wir wissen jetzt, daß der Beiname Finkler oder Vogler erst zwei Jahrhunderte nach dem Tode des Königs auftauchte, mithin aller Wahrscheinlichkeit nach der historischen Begründung entbehrt. Uns ist nunmehr bekannt, daß in die Geschichte der Ungarnkriege manche Abenteuer erst durch Turnierbücher der Renaissancezeit eingefügt wurden. Während man sich noch vor Kurzem in der Auffassung gefiel, daß der Fürst, von norddeutsch nüchternem, besonnenem Charakter, niemals vom Schimmer der Kaiseridee, vom Verlangen nach einer Oberhoheit über Italien und andere Länder der Christenheit zu umgarnen war, wendet sich Waitz mit Entschiedenheit gegen diese Annahme, die völlig unhaltbar gegenüber der bestimmten Nachricht des wohlunterrichteten Widukind ist, König Heinrich sei in seinen letzten Lebenstagen nur durch Krankheit verhindert worden, seinem Wunsche gemäß nach Rom zu ziehen, um das Erbe der ruhmgekrönten Vorfahren zu erstreiten.

Eine unrichtige oder doch übertriebene Vorstellung war auch damit verknüpft, daß man König Heinrich den „Städtegründer“ nannte.

Der sächsische Chronist Widukind erzählt, der König habe, nachdem von den Ungarn ein Waffenstillstand zugestanden war, von den nach germanischer Sitte zerstreut auf dem Lande wohnenden Kriegern je den neunten Mann in Städte ziehen lassen, damit er dort zugleich für seine acht Sippengenossen Wohnungen einrichte, während diese auch für ihn Feldfrüchte anbauen mußten. Tag und Nacht habe man auf des Königs Geheiß am Aufbaue von Städten gearbeitet; alle Versammlungen, Berathungen und Gelage seien dorthin verlegt worden.

Daß solche Anordnungen einen bedeutsamen Schritt zur Förderung städtischen Zusammenlebens bedeuteten, liegt klar zu Tage, aber König Heinrich darf deßhalb nicht als Begründer städtischen Rechts und städtischer Freiheit – als zweiten Theseus feiert ihn Leibniz – bezeichnet werden.

Denn nicht an eigentliche Städte ist dabei zu denken, nicht an regelmäßiges Zusammenwohnen von Vielen behufs Zusammenfassung der Fertigkeiten und Fähigkeiten jedes Einzelnen zu nützlichem Bunde, nicht an Bildung von Kommunen, in welchen Handel und Gewerbe als Mittelpunkt des Lebens erscheinen, sondern nur an befestigte Plätze, an Burgen, die in Friedenszeit eine wenig zahlreiche Besatzung hatten, in Kriegszeiten vorübergehend den benachbarten Landbewohnern Schutz gewährten.

Freilich hatte es wirkliche Städte mit eigenen Obrigkeiten und Rechtsordnungen schon vor König Heinrich’s Zeiten auf deutschem Boden gegeben. Wie in allen Provinzen des römischen Reichs hatte sich auch im Germanenlande, soweit es den Römern unterworfen war, städtisches Leben entwickelt; zumal an Rhein und Donau, wo sich außer Germanen auch zahlreiche römische und gallische Ansiedler niederließen und aus Assimilirung und Vermischung dieser Elemente ein ganz neues Volksthum hervorging, waren sogar einige bedeutendere Kultursitze – es sei nur an Köln und Regensburg erinnert – emporgewachsen. Diese Anfänge von Industrie und Verkehr waren aber durch die Stürme der Völkerwanderung, der Ungarn- und Normannenkriege völlig vernichtet worden, und wenn später auf den Trümmern römischer Kastelle am raschesten wieder städtisches Wesen aufblühte, so war dies nicht etwa wie in Italien nur eine Fortsetzung oder Wiederbelebung des Alten, sondern eine Neubildung der fortschreitenden Kultur.

Erst vom 11. Jahrhundert, der kampfbewegten Periode der Salier, an kann von Gründung eigentlicher Städte in Deutschland gesprochen werden.

Auch damals noch war Befestigung eines Platzes durch Mauer und Graben das wesentlichste Moment, auch noch in den [179] nächsten Jahrhunderten sind die Begriffe Stadt und Veste identisch.

Man beschränkte sich aber nicht mehr auf den Bau möglichst unzugänglicher Bollwerke, sondern befestigte solche Plätze, deren Sicherung sich aus irgend einem Grunde besonders empfahl und die sich zugleich zum Betriebe von Handel und Gewerk gut eigneten.

Schon im Alterthum waren die Kultusstätten zuerst Mittelpunkte lebhaften Handelsverkehrs geworden, die Festversammlungen auf geweihtem Boden sahen die ersten Märkte. Hier lernten die von allen Seiten Zusammenströmenden die erfreuliche Mannigfaltigkeit der Naturprodukte und der gewerblichen Erzeugnisse kennen, hier vollzog sich der Umtausch mit Sicherheit und Ordnung. Das Heiligthum von Delphi, der Apollotempel zu Delos, das Artemision zu Ephesos waren Ausgangspunkte bedeutenden Handels, denn zumal bei den Griechen durchdrangen sich religiöser Sinn und Handelsgeist in merkwürdiger Mischung.

Ebenso verdanken im Mittelalter dem Zusammenwirken dieser heterogenen Elemente viele Städte Ursprung und Wachsthum. Um Kirchen und Klöster, zumal Bischofssitze, sammelte sich zuerst wieder eine gewerbsfleißige Bevölkerung; wunderthätige Reliquien zogen gläubige Wallfahrer und diese hinwieder Handwerker aller Art und Kaufleute herbei. So wurde die Kirche oder das Kloster Mittelpunkt von Frohnhöfen, Kaufhäusern und Handwerkerwohnungen, auch Felder, Wiesen und Nutzgärten gehörten noch zum Weichbild. Der Spruch: „Unterm Krummstab ist gut wohnen!“ kann nicht für die Zeiten eines verlotterten Partikularismus und der dadurch verschuldeten politischen Stagnation, wohl aber für die frischen Anfänge des deutschen Städtelebens Geltung beanspruchen.

Auch bei den Burgen der Fürsten, insbesondere den königlichen Pfalzen, entfaltete sich ein reger friedlicher Verkehr. Hier gingen und kamen Gäste, Gesandte, Beamte, Domänenpächter, Bittsteller, hierher kamen auch, angelockt durch Aussicht auf Beschäftigung und Gewinn, Künstler und Handwerker, damit war die Grundlage städtischen Wesens geboten, und der Wunsch der Fürsten, ihrer Umgebung besondere Vortheile einzuräumen, kam der eigenthümlichen Neugestaltung zu Gute.

Anderer Städte Entstehung ist lediglich auf die Bedeutung des Platzes für den mehr und mehr gesteigerten Handelsverkehr zurückzuführen. Die vortheilhaft gelegenen Stationen der wichtigeren Handelsstraßen wurden naturgemäß im Laufe der Jahrhunderte merkantile und politische Centralpunkte. Zu den ältesten Ansiedlungen gehören die vielen Furtstädte (Furt = trajectum), zu den am raschesten entwickelten die Brückenstädte. Wo man aus der Ebene ins Gebirge trat, wo man in sicherer Bucht die Schiffe ans Land ziehen konnte, wo eine Isthmusbildung den Verkehr herbeilockte, wo werthvolle Naturprodukte in reicher Fülle gefunden wurden, drängte das Bedürfniß zur Anlage von Städten, deren volkswirthschaftliche Bedeutung in eben dem Maße wuchs, wie die geographische Lage zugleich Sicherheit und Verkehr begünstigte.

Ein wesentliches Moment für Erhebung einer Niederlassung zur Stadt war die Verleihung des Marktrechts. Das Wort Stadt selbst scheint durch Ellipse aus Kauf-Statt hervorgegangen zu sein.

Ursprünglich war die Verleihung des Marktrechts den Königen vorbehalten, später nahmen auch Fürsten und Bischöfe die Berechtigung in Anspruch. Insbesondere die vielen Kirchenfeste gaben Anlaß zu Handelschaft, das Wort Messe selbst wurde identisch mit Markt, auch das in Bayern übliche „Dult“ (ahd. tuld) bedeutete ursprünglich Kirchenfest. Die durch die Marktprivilegien eingeräumten Vortheile bestanden in gewissen Zollfreiheiten und in Aufhebung der sonst den Verkehr beschränkenden Verbote und Maßregeln. Um zu beweisen, welchen Einfluß auf die Entwickelung des Städtewesens solche periodische Zusammenkünfte der Kaufmannschaft ausübten, braucht nur an die Namen Frankfurt und Leipzig erinnert zu werden.

Anfänglich waren noch viele Handwerker Leibeigene, aber bald verwischten sich die Unterschiede der Geburt, und im schirmenden Bann der „heiligen Mauern“ fanden die Germanen wieder, was mit der Ausbildung des Feudalwesens fast untergegangen war: die Freiheit. Aus Adeligen, die von ihren Burgen niederstiegen und sich gewinnbringenden Handels- und Wechselgeschäften zuwandten, aus fürstlichen Ministerialen, freien Handwerkern und ehedem von Hof oder Kirche abhängigen Hörigen entwickelte sich ein freies, selbständiges Bürgerthum. Der zum Schutz von Hab’ und Gut von Allen geforderte Waffendienst ließ Selbstbewußtsein und Kraftgefühl erstarken, Selbstverwaltung und Selbstbesteuerung wurden von den Landesherren erkauft oder erkämpft, für jede Art von Betriebsamkeit, Kunst und Bildung bot städtisches Wesen Zuflucht und Förderung.

„Näher gerückt ist der Mensch an den Menschen, enger wird um ihn,

Reger erwacht, es umwälzt rascher sich in ihm die Welt;

Sieh, da entbrennen im feurigen Kampf die eifernden Kräfte,

Großes wirket ihr Streit, Größeres wirket ihr Bund!“

Die Epoche großartiger kulturhistorischer Bedeutung der Städte beginnt mit der Hohenstaufenzeit. Nicht durch den Schutz, sondern geradezu gegen den Willen der mächtigen Kaiser! Denn diese übertrugen die Abneigung gegen ihre hartnäckigsten Widersacher, die nach unbeschränkter Autonomie strebenden italienischen Kommunen, auf das Städtewesen überhaupt. Friedrich Barbarossa erleichterte zwar die Emancipation der Städte von den Territorialherren, strebte aber, durch Verbot von Bündnissen der Gemeinden unter einander und mit Fürsten ihre politische Kräftigung niederzuhalten. Der dem staufischen Hause nahverwandte große Geschichtschreiber Bischof Otto von Freising spricht mit höhnischer Geringschätzung von den unsauberen Volkselementen, die zum Bürgerverband, ja sogar zur Ehre ritterlichen Waffendienstes Zutritt verlangten. Wenn endlich unter Friedrich II. die Republikanisirung der hervorragendsten Gemeinwesen völlig zum Durchbruch kam, so glückte dies nur in Folge der Ohnmacht des Kaiserthums, das vergeblich bemüht war, die Einwirkung des italienischen Vorbilds auf die deutschen Verhältnisse zu hindern.

Im Gegensatz zur staufischen Politik waren die Welfen eifrige und einflußreiche Freunde des Städtewesens. Insbesondere Heinrich’s des Löwen Kolonisirungsthätigkeit in den an Sachsen anstoßenden slavischen Elb- und Odergebieten ging mit Anlage von Städten Hand in Hand. Vor Allen überflügelte Lübeck, Heinrich’s Schöpfung, alle germanischen und slavischen Kulturstätten des Nordens.

Auch im Süden ist die Geschichte einer der angesehensten Städte mit dem Namen des Welfen verknüpft: einem Akt trotziger Selbsthilfe des mächtigsten Vertreters des deutschen Partikularismus verdankt München seine Entstehung.

Bei Veringen (Oberföhring) an der Isar, eine Stunde von der heutigen Hauptstadt Bayerns entfernt, hatte der Bischof von Freising eine Zollstatt, die besonders reiche Einkünfte gewährte, weil alle von den Soolen und Salzbergwerken der bayrischen Voralpen kommenden Fuhrwerke auf der Föhringer Brücke die Isar überschreiten mußten. Auch Markt- und Münzrecht nahm der Kirchenfürst für sich in Anspruch. Herzog Heinrich aber erblickte in so selbständigem Auftreten eines Bischofs innerhalb seines Herzogthums eine Beeinträchtigung seiner landesherrlichen Rechte. Er überfiel und zerstörte die bischöfliche Niederlassung und legte – nach Riezler’s Berechnung zwischen dem letzten Viertel des Jahres 1156 und dem ersten des Jahres 1158 – flußabwärts am Gehänge des linken Isarufers Brücke, Markt und Münzstätte an. Ein Dorf Münichen, das heißt „zu den Mönchen“, bestand hier schon seit Jahrhunderten, vermuthlich von Angehörigen des Klosters Tegernsee, die dem Fischfang oblagen, bewohnt. Jetzt wurde der Ort mit Mauer und Graben umzogen; bald darauf erscheint urkundlich ein herzoglicher Mauerkommandant (Ortolf, qui praeest muro).

Auch ein Dechant und ein Richter von „Munichen“, Kaufleute, insbesondere Salzhändler, und Handwerksgenossen aller Art finden in den ältesten Schenkungs- und Stiftungsbriefen Erwähnung – ein beredtes Zeugniß raschen Wachsthums der neuen Ansiedlung! Am besten kam ihr zu Statten, daß damals noch möglichst innige Verbindung von Staufern und Welfen die Grundlage der deutschen Politik Friedrich’s I. bildete und deßhalb der Kaiser, um sich dem Herzog willfährig zu erweisen, trotz der Beschwerden seines nächsten Verwandten, Bischof Otto’s, die Aufhebung von Markt und Zoll in Föhring verfügte, dadurch also selbst das eigenmächtige Vorgehen des Herzogs sanktionirte.

Freilich änderte sich die Haltung des Kaisers, nachdem er die Erfahrung gemacht hatte, daß der übermächtige Lehensmann durchaus nicht Willens, zur Durchführung der Cäsarenpläne seines Gönners uneigennützig Opfer zu bringen. Als über den Widerspenstigen, [180] der durch sein Fernbleiben die Niederlage bei Legnano verschuldet und die Ladung vor das Hofgericht unbeachtet gelassen hatte, Acht und Absetzung verhängt waren, hielt Bischof Otto’s Nachfolger Albert den Zeitpunkt für günstig, den Föhringer Handel nochmals vor das Forum des Kaisers zu bringen. Wirklich wurde am 13. Juni 1180 der frühere Spruch kassirt und der Wiederaufbau von Brücke und Zollstatt in Föhring gestattet. Ja, in den Scheftlarner Jahrbüchern findet sich die Nachricht, daß „Muniha“ in diesem Jahre zerstört worden sei, und es ist nicht abzusehen, weßhalb man im nahgelegenen Kloster, wo man von solchem Vorgang unterrichtet sein mußte, eine falsche Nachricht hätte aufzeichnen sollen.

Allein wenn auch ein solches Strafgericht stattfand, so erstand jedenfalls die aus welfischem in wittelsbachischen Besitz übergehende Herzogsstadt rasch wieder aus den Trümmern, denn nach wenigen Jahrzehnten erscheint sie als ein wohlgeordnetes, ansehnliches Gemeinwesen. Schon Herzog Otto II. hielt sich mit Vorliebe in dem um das St. Peterskirchlein angelegten Isarstädtchen auf, 1255 wurde es von Herzog Ludwig II. zur Hauptstadt seines Herzogthums Oberbayern erhoben. Seither blieb München ununterbrochen Wohnsitz der Regenten aus dem wittelsbachischen Hause; mehr als alle anderen deutschen Städte hat es der Förderung durch Fürstenschutz und Fürstengunst zu danken. Zu Anfang unseres Jahrhunderts sprach Ludwig I. das stolze Wort: „Ich will aus München eine Stadt machen, die Deutschland so zur Ehre gereichen soll, daß Keiner Deutschland kennt, wenn er nicht München gesehen hat!“

Daß dieses Wort zur That geworden, wird Jahr für Jahr von Tausenden, welche die Kunststadt an der Isar besuchen, freudig anerkannt.

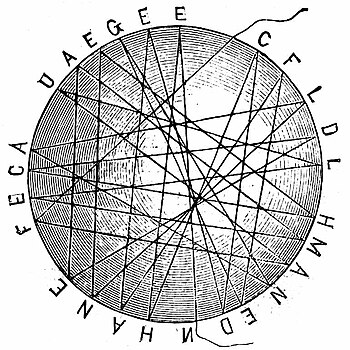

Unsere Illustration stellt – allerdings nicht in realistischer Auffassung – die Grundsteinlegung durch Herzog Heinrich dar. Auf dem in der Mitte befindlichen Quaderstein ist das älteste Wappenbild der Stadt angebracht: der Mönch. Das an einer vom Stadtrichter ausgestellten Urkunde vom 28. Mai 1239 hangende Siegel zeigt unter einem von zwei Thürmen flankirten Stadtthor die Büste eines Mönchs mit übergeworfener Gugel; erst im Laufe der Jahrhunderte wandelte sich der bartlose Mönch in das „Münchener Kindlein“.

Das von dem 1876 gestorbenen Münchner Künstler Friedrich Gunkel gemalte Original befindet sich in jener Galerie historischer Fresken, womit König Maximilian II. „seinem Volk zu Ehr und Vorbild“ die inneren Räume des bayrischen Nationalmuseums ausschmücken ließ.

Unter der Ehrenpforte.

Der Bürgermeister, Doktor Jakob Tiedemars, bewohnte ein geräumiges Haus in der Nähe des Rathhauses. Dieses ältere Rathhaus, nunmehr abgebrochen und bis auf die Stätte, an der es gestanden hat, aus dem Gedächtniß des heutigen Geschlechtes verschwunden, befand sich mitten auf dem Markt der Landgrafenstadt, in demjenigen Theile derselben, in welchem damals das Leben aller ihrer Stände hauptsächlich pulsirte, während er heutzutage, unter dem Namen der Altstadt, nur dem geringeren Gewerbe geblieben ist. Das damalige Bürgermeisterhaus steht heute noch und blickt mit erneuten hellen Fenstern auf die veränderte Welt.

Am Morgen nach den erzählten Vorgängen saß Herr Doktor Jakob Tiedemars behaglich mit seinem Sohne in der Wohnstube beim Frühmahle. Er war ein beleibter Herr, dessen volles Gesicht im Profil etwas von einem klugen Vogel hatte. Uebrigens hätte man ihn in der würdigen schwarzen Tracht und seinem ganzen Habitus nach auch wohl für einen evangelischen geistlichen Herrn halten können. Er verstand es, mit weniger Worten, als die meisten Menschen zu machen pflegen, in Haus und Amt sich in Respekt zu setzen, und war allenthalben als ein kluger, tüchtiger Mann bekannt, auch bei dem Landgrafen als solcher wohl angeschrieben. Die Mutter ging ab und zu und bediente die Männer und machte dabei so viele Umstände um den gelehrten Herrn Sohn, daß sie diesen, der der Bräuche im elterlichen Hause sich indessen entwöhnt hatte, wahrhaft in Unbehagen versetzte. „Wollt Ihr Euch nicht auch zu uns setzen, Mutter?“ fragte Georg immer wieder.

„Ei, das wäre!“ sagte die Frau eifrig; „wer sollte denn indessen draußen zum Rechten sehen?“ Auch am Abend zuvor hatte sie sich kaum fünf Minuten ununterbrochenes Sitzen gegönnt, während der eben Heimgekehrte von seiner Reise erzählte. Sie schien des Sohnes nicht anders froh werden zu können, als indem sie sich die häusliche Mühe seinethalben so recht geflissentlich vermehrte. Ganz sonderbar berührte es den jungen Mann, wenn der Vater mit einem gebieterischen Wink oder einem kurzen Wort der Mutter die leere Kanne zum Füllen hinschob, als sei sie eine Magd; wollte Georg ihr aber die gleiche Dienstleistung für ihn wehren und sprang er gar auf, um ihr die Thür zu öffnen, so schienen sowohl Vater wie Mutter sich zu verwundern. Uebrigens mußte Georg sich gestehen, daß die Mutter in diesen drei Jahren den letzten Rest von Wohlgestalt, der ihr aus einer recht anmuthigen Jugendperiode immer noch geblieben war, abgestreift hatte, gealtert und in der That nicht viel anders als eine Magd aussah.

Das Gespräch der beiden Männer hatte sich endlich von den Zuständen der wälschen Hochschulen, von denen der alte Tiedemars mit vielem Antheil sich hatte erzählen lassen, ab- und heimischen Verhältnissen zugewendet. Da kam manches Vertrauliche zur Sprache, wobei der Bürgermeister, sobald seine Frau etwa in die Stube trat, die Stimme senkte und nur dem Sohne zum Gehör sprach. Dabei nickte die Bürgermeisterin dann wohl ihrem Georg zu, ganz stolz darauf, daß der Vater ihn nun auch in Dinge einweihe, welche für Weiber zu hoch waren.

„Wenn mich nicht alles trügt,“ sagte der ältere Tiedemars zuletzt, „so bist Du zur rechten Stunde hier eingetroffen, Georg, und kannst bald beim Aufsetzen eines Heirathskontraktes behilflich sein, wobei unserm fürstlichen Herrn Dein spitzfindiges italienisches Jus besser zu statten kommen mag, als er sich vielleicht jetzt noch träumen läßt.“

Georg sah überrascht zu den Worten seines Vaters auf. „So wäre es wahr, daß der Landgraf seines Wittwerstandes müde ist?“ sagte er.

Herr Jakob Tiedemars zuckte die Achseln und lächelte fein. „Seine Räthe haben ihm Vorstellungen gethan,“ sagte er mit der Miene eines Mannes, der genau unterrichtet ist, „und der Herr fügt sich dem, was die Wohlfahrt der Unterthanen verlangt. Bei einem fürstlichen Hofhalt ohne Frau pflegt mit der Zeit Aergerniß für das Land zu entstehen – selbst wenn der Herr keinen Anlaß giebt, geben ihn die Diener … Und dann haben die evangelischen Fürsten zur Zeit alle Ursache, sich vorzusehen, daß sie im Falle der Noth nicht allein stehen, daher die Verschwägerung mit einem ansehnlichen Fürstenhause desselben Glaubens erwünscht schien. Diesen Vortheil und noch manchen andern gewährleistet in ihrer zudem sehr schönen Person eine fürstliche Frau – die verwittwete Gräfin Sabine von Hennegau –“ hier unterbrach sich der ältere Herr, nickte dem Sohne zu und legte den Finger auf den Mund – „sobald ein derartiges Verlöbniß noch nicht publicirt ist, thut man wohl, bei den Leuten nichts davon zu [182] wissen, und es giebt da zuweilen wunderliche Haken, an denen manchmal zu guter Letzt noch alles hängen bleibt. Doch habe ich aus guter Quelle, daß die Sache schon ziemlich weit gediehen ist.“

In diesem Augenblick ging die Thür auf, und der Kopf eines Mädchens schob sich herein. Sie machte eine Bewegung, als wolle sie gleich wieder zurückfahren, ließ sich aber durch den Zuruf des ältern Tiedemars: „Nun, Rosinchen, wen suchst Du? nur immer herein!“ aufhalten und sogar veranlassen, in ganzer Figur in der Stube sich zu zeigen. Doch blieb sie dicht an der Thüre stehen, sagte, sie habe die Frau Muhme aufsuchen wollen, und that, als bemerke sie Georg gar nicht, obwohl er als die eine der beiden breit am Tische sitzenden Personen eigentlich nicht zu übersehen war.

Er sprang übrigens jetzt auf und ging auf sie zu. Das war also die ihm bestimmte Braut – sein Schicksal für die noch vor ihm liegende Lebenszeit, wie man die künftige Ehegattin doch wohl bezeichnen konnte! Sie war ein auffallend schmuckes Mädchen; das Gesicht von hellem Weiß und Roth. Als er vor ihr stand und die Hand zum Gruße bot, sie also nicht mehr umhin konnte, ihn anzusehen, da schlug sie endlich ein Paar schön blaue vielleicht allzuhell bewimperte Augen zu ihm auf, blickte aber so rasch seitwärts zu Boden, daß ihn das Spiel, welches ihm übertrieben vorkommen mußte, ein wenig zu verdrießen anfing.

„Ihr thut, als stände ein Fremder vor Euch, Rosine,“ sagte er – das Mädchen empfand eine angenehme Bewegung; wie wohlklingend und tief war seine Stimme in den drei Jahren geworden! „Ihr müßtet doch wissen, wer ich bin und daß ich gestern Abend zurückgekehrt. Heute noch hätte ich Euch aufgesucht“ – er lächelte: „es ist hübsch von Euch, daß Ihr Euch hier sehen lasst.“

Mit feuerrothem Gesicht und zuletzt ordentlich ärgerlich vertheidigte sich Rosine gegen den Verdacht, als habe sie von Georg’s Anwesenheit etwas gewußt. „Hast ihn auch nicht erkannt und konntest Dir gar nicht denken, wer das wohl sei, als Du ihn da am Tische sitzen sahest,“ meinte der Alte und blinzelte seinem Sohne zu … „Schon gut, Rosinchen … komm, setz Dich hierher … trink uns einmal zu und laß Dir von dem Vetter, wie sichs gehört, zum Willkommen einen Kuß geben – denn daß er’s ist, magst Du mir glauben.“

Den Kuß, dessen Georg sich zunächst versicherte, ließ sich Jungfer Rosine nehmen – einen Kuß von frischen Lippen, die der Sache nicht ganz ungewohnt schienen, und bei dem er die Gestalt, die nun bald so völlig ihm zugehören sollte, auf einen Augenblick ohne sonderliche Bewegung umfaßt hielt – zum Niedersetzen aber war das Mädchen nicht zu bringen. „Wir haben Birnmus auf dem Feuer,“ sagte sie, „Ich habe die Magd beim Rühren gelassen –“.

„Und die könnte die Finger hineinstecken“, ergänzte der Bürgermeister trocken.

„– Und ich kam nur hinüber gelaufen um einen Hafen, den die Muhme unlängst von uns geliehen hat, denn es giebt heuer mehr Mus als wir dachten.“

„Den irdenen Hafen! Ei, Rosinchen, den habe ich Euch ja die vorige Woche zurückgeschickt, und Du selbst hast ihn der Lisbeth abgenommen!“ rief hier die Frau Bürgermeisterin, die bei den letzten Worten hereingekommen war. „Hast Dir dem Georg einmal angesehen? Nun?“ und sie stieß das Mädchen scherzhaft mit dem Ellenbogen in die Seite: „Das ist jetzt doch noch ein ganz ander Ding als vor drei Jahren, wie? Aber die Rosine hat sich auch heraus gemacht! Hättest Du sie denn wieder erkannt, Georg?“

Dabei sagten die Augen der Alten, wie sie zwischen den beiden jungen Leuten hin und her gingen, noch viel mehr als ihre Worte, doch schien Rosine dadurch nicht besonders in Verlegenheit gesetzt zu werden. Als Georg lächelnd erwiderte: „Gewiß, denn so schön das Bäschen geworden ist, so hat sie doch nur gehalten, was sie versprach,“ da streifte sie ihn, von den Alten unbemerkt, mit einem wunderlich dreisten Blicke. Dafür aber schlug sie jetzt beim Abschied die Augen gar nicht noch einmal auf, sondern hatte sich, ehe man sichs versah, hinter der Bürgermeisterin zur Thür hinaus gedrückt.

Diese blieb, die Hand auf der Klinke, noch stehen und deutete mit einem Kopfnicken hinter der Verschwundenen her. „Wie sich das zierte!“ sagte sie. „Aber so machen sie’s alle. Bist Du einmal mit ihr selbander, so wirst Du ihr schon die Zunge lösen. Denn reden kann die Rosine, trotz Einer … und das ist gut … man hat es wahrlich nöthig bei dem trägen Gesind! Ich bin jetzt schon hinter den Dirnen draußen her … wir müssen Lebküchlein backen und Gewürzwein ansetzen … nächsten Sonntag ist der Vetter Külwetter mit Frau und Tochter bei uns zu Gaste … und mir schwant, wir werden bald noch größere Gastereien im Hause haben … da muß man sich bei Zeiten vorsehen, daß es an nichts fehle.“

„Schon gut, schon gut,“ fiel der alte Herr mit einer gelind abwehrenden Handbewegung ein, worauf die Mutter, dem Sohne noch einmal bedeutungsvoll zunickend, sich entfernte.

„Sobald nur etwas wie eine Freierei von fern im Anzug ist, sind die Weiber rein aus dem Häuschen,“ sagte der Doktor, wie unzufrieden mit der Unterbrechung, welche das Gespräch erlitten hatte. Georg sah den Vater forschend an. Er selber hatte noch nicht anders gedacht, als daß Hochzeit und Ehestand seiner Heimkehr in die Vaterstadt folgen müßten, als eine Art von nothwendigem Uebel, gegen welches jeder Versuch der Abwehr thöricht sein würde, während in der angenehmen Person der Braut wie in ihrer ansehnlichen Mitgift das Schicksal gewissermaßen legitime Linderungsmittel der auferlegten Plage bot. Daß der Vater besonders seine baldige feste, bürgerliche Niederlassung wünsche, hatte Georg ohne Weiteres angenommen. Jetzt fühlte er sich mit einem Male merklich erleichtert, da ihm schien, als ob es der alte Herr damit nicht allzu eilig habe.

Hans Veit, Georg’s Studien- und Reisegenosse, pflegte nunmehr häufig im Bürgermeisterhause vorzusprechen. Er war der Sohn eines verstorbenen Rathsverwandten, nicht wohlhabend, aber mit guten Bürgerhäusern verschwägert und dazu als gesetzt und fleißig bekannt, so daß ihm eine auskömmliche Stelle im Dienste der Stadt gewiß war. Die Bürgermeisterin, die früher dem Sohne der Wittwe ein wenig die Gönnermiene gezeigt hatte, begegnete ihm jetzt mit einem Theile des Respektes wenigstens, welchen sie dem gelehrten Stande ihres Sohnes zollte. Hans war ein trockner, bedächtiger Geselle, wie man schon daraus sieht, daß er ohne irgend welche Abrede mit Georg des Vorfalls auf der Wiese vor dem Stadtthore im Bürgermeisterhause mit keiner Silbe erwähnte.

Georg war seit einer Woche etwa wieder im elterlichen Hause, als er eines Abends, da es schon stark dämmerte, in einen langen Mantel gehüllt, den Weg nach den Wiesen nahm, welche die Weberniederlassung begrenzten. Es war nicht das erste Mal, daß er hierher zurückkam; ohne Weiteres hatte er sich gleich anfangs der Neigung überlassen, mit dem beherzten Mädchen aus dem Weberdorfe nähere Bekanntschaft zu machen. Als ihm dies bei wiederholten Versuchen nicht glücken wollte, wurde er eifriger. Es war eine angenehme Beschäftigung, sich Tags über trotz allem, was um ihn vorgehen mochte, ihr Bild, das auf ihn einen eigenen leisen Reiz ausübte, zu vergegenwärtigen. Und gerade wenn er mit Rosinen zusammen war, trat dies andere Bild deutlicher hervor. Wenn Jungfer Rosine, sich etwas in den derben Hüften wiegend, an ihm her durch das Zimmer ging und schon in der Art, wie sie sich trug, das Bewußtsein, daß sie gefallen müsse, merken ließ, so sah er neben ihren tüchtigen breiten Schultern den schlanken Rücken und feinen Hals des fremden Mädchens. Diese Formen hatten sich ihm so eingeprägt, daß der Wunsch, sie wiederzusehen, zuletzt den Mittelpunkt seiner Gedanken bildete.

Drei-, viermal war er schon vergebens gegangen, und jeder Tag getäuschter Hoffnung stachelte das Verlangen, sodaß es ihn heute wie ein heftiger freudiger Schreck durchfuhr, als er, dem Bache sich nähernd, auf der anderen Seite desselben eben eine Gestalt vom Schöpfen sich aufrichten sah, die, ihrer Höhe nach, keiner andern als der Gesuchten angehören konnte.

Ob sie ihn gesehen habe oder nicht, konnte er nicht wahrnehmen; sie hob ihr Wassergefäß in die Höhe und entfernte sich ohne Zögern. Er war im Nu über den Steg und folgte ihr über den Wiesenboden, wo sie ihn nicht hören konnte, und da nicht viel fehlte, daß sie ihm auch diesmal entkommen wäre, war dies endliche Zusammentreffen ganz anderer Art, als er es sich wohl ausgedacht hatte.

Er beugte sich neben ihr vor und legte plötzlich die Hand auf ihren Arm. Das Mädchen stand still, anscheinend ohne zu [183] erschrecken, aber in ihrer ganzen Haltung lag sofort etwas wie Protest gegen seine Annäherung.

Voll Verlangen hatte der junge Mann mit den Blicken ihr Antlitz gesucht. Dasselbe wurde ihm ruhig zugewendet und schien ihm heute, in diesem Halblichte, mit diesem Ausdrucke, ganz anders als zuvor und zwar so, daß er ein leises Entzücken sich ins Herz schleichen fühlte.

Hilde blickte in ein Paar unruhig flackernde Augen, in ein erregtes Gesicht. „Mädchen“ – stieß Georg hervor – „Du weißt, daß ich Dich tagelang gesucht habe. Was dünkst Du Dich zu sein, daß Du Dich so spröde mir entziehst?“

Er bereute die Worte, sobald sie gesprochen waren. Wie verkehrt, wie wenig am Platze waren dieselben gewesen! Hilde schüttelte leicht seine Hand von ihrem Arme und sagte: „Ich wohne dort in dem Hause, Herr, mit meinem Vater. Zwar weiß ich nicht, was Ihr von mir wollen mögt, wer mich aber sucht, kann mich daheim allezeit finden.“

„Vergönnt Ihr mir, daß ich zu Euch ins Haus komme?“ fragte Georg, wie in freudigem Schreck.

Sie aber sagte: „Weßhalb? Was wollt Ihr bei uns?“ so kühl und gleichsam wie von ferne, daß ihm das Blut ins Gesicht schoß. Er nagte an dem blonden Bärtchen und schwieg einige Sekunden, ehe er in einem ganz anderen Tone wieder begann.

„Verzeiht mir,“ sagte er mit Herzlichkeit. „Die Befürchtung, Euch nicht mehr zu erreichen, ehe Ihr ins Haus ginget, ließ mich so hastig reden, daß meine Worte Euch unsinnig vorgekommen sein müssen. Ich wollte Euch danken für Eure Hilfe neulich.“

„Nun gut, Herr, so thut es, und dann laßt mich weiter,“ sagte Hilde. Von einer Andern gesprochen, hätten die Worte vielleicht wie eine kecke Herausforderung geklungen und des Mädchens kurze abweisende Art nur wie darauf berechnet erscheinen lassen, den Patriciersohn zu reizen. Bei Hilde aber, die dazu aus so ernsten Augen schaute, kam das Alles ganz anders heraus, so, daß die Empfindung dabei für Georg eine völlig neue war. Er fuhr auch ganz anders fort, als sie oder er selber erwartet haben mochte:

„Ich will Euch nicht lange aufhalten. Eins sagt mir, wenn es Euch gefällt: Warum halfet Ihr mir?“

„Ich half Eurem Pferde, Herr, dem that das Noth,“ sagte Hilde.

„Geht“ – Georg wandte sich ärgerlich ab – „Ihr seid wie die andern alle.“ Sie schwieg und ging weiter. Er war mit einigen Schritten doch wieder neben ihr und konnte bei dem schwindenden Tageslichte gerade noch sehen, daß ihr Gesicht einen fast bekümmerten Ausdruck trug. Was mochte sie nur denken? Gleichviel, so lange er noch neben ihr bleiben konnte, denn ihre Nähe verlockte und beruhigte ihn zugleich, so, daß er nichts wünschte, als die gegenwärtigen Minuten möchten ebenso zu Stunden werden.

Und doch verkürzte er sich, was ihm so überaus wohl gefiel. Hilde zuckte mit einem Male zusammen und stand dann in ihrer stolzen geraden Haltung still: er hatte den Arm um ihre Hüfte gelegt.

Sein Arm glitt herab, während sie ihn groß ansah. „Das duld’ ich von niemand, Herr,“ sagte sie. „Und ich bitte Euch, mich jetzt meiner Wege gehen zu lassen. Was Ihr gesagt habt, will ich für Euecrn Dank nehmen; es braucht weiter keinen.“

Sie ging weiter, aber Georg holte sie noch einmal ein, als sie eben den um das Haus herumlaufenden Garten, der hier von der Wiese begrenzt wurde, betreten wollte.

„Gönnet mir noch ein Wort: Sagt mir Euren Namen“ – bat er heftig, und dabei hingen seine Augen wie verzehrend an der vor ihm stehenden Gestalt.

Sie zögerte, als ob sie überlegte. Da sich aber, was er verlangte, kaum verweigern ließ, sagte sie nach einer kurzen Pause: „Ich heiße Hilde; Hilde Vanderport. Mein Vater ist Lukas Vanderport, der Weber.“ –

Und nun neigte sie ernsthaft das Haupt gegen ihn, und er – er riß das Barett herunter und grüßte sie wie eine Edeldame, und dann stand er und sah der hohen, so frei und schlank getragenen Gestalt nach, er draußen, und sie, sich sicher und ruhig hinbewegend über den Grund und Boden, auf dem sie Hausrecht hatte, und den der sonst so Kecke nicht zu betreten wagte. War das die Dirne geringen Standes, der er mit einer dreisten Liebkosung sich hatte nahen wollen? Und er? Er kam sich selber wie ausgewechselt vor, daß er sie so leichten Kaufes hatte entkommen lassen.

Sie war kaum verschwunden, und kaum hatte die Gewißheit, daß das heutige kleine Abenteuer beendet sei, sich seiner völlig bemächtigt, als er sofort neue Pläne, wie er das Mädchen wieder sehen könne, in Gedanken hin und her zu wenden begann. Dabei wickelte er sich fester in den Mantel, rückte das Barett tiefer in die Stirn und schritt in der entgegengesetzten Richtung von der, in welcher er gekommen war, über die Wiesen im Rücken der Weberniederlassung hin, bis er am Ende derselben die Landstraße erreichte. Auf dieser wendete er sich nun der Stadt zu.

Er kam dabei an dem schindelgedeckten Häuschen vorüber, in welchem, wie er nun wußte, der Weber Vanderport mit seiner Tochter wohnte. Der Abend war vollends hereingebrochen; durch die kleinen Scheiben der Häuser links und rechts sah er den trüben Schein der Oellampe, die meist in der Nähe des Fensters, wo der Webstuhl stand, aufgehängt war.

Auch die Fenster jenes kleinen Hauses waren erhellt und man konnte von der Straße aus bequem in die Stube hinein sehen. Das eine der Fenster nahm auch hier der Webstuhl ein, und Georg erblickte in demselben einen weißen Kopf und ein klares Greisenantlitz. Das Gemach schien wohnlich. Die Blumen auf dem Simse des zweiten Fensters sollten wohl unberufene Blicke von außen ausschließen. Georg, dem neulich schon diese damals noch weniger als heutzutage gepflegte Gärtnerei wie ein gewisser Luxus aufgefallen war, verwünschte sie jetzt. Nur undeutlich konnte er in der Tiefe der Stube eine Gestalt sich hin und her bewegen sehen, und als dieselbe jetzt nach vorn kam, da wollte es das Mißgeschick, daß ihm zwischen den Levkoyenstöcken und durch die kleinen Scheiben hindurch nur gerade ihre Hände sichtbar wurden, wie sie sich am Tische zu schaffen machten und das zinnerne Eßgeräth aufstellten.

Georg hatte sich dicht an das Fenster gedrückt und starrte wie gebannt auf diese Hände. Sie waren schlank und von einem gewissen Adel der Form, aber eigentlich nicht ganz jugendlich. Das paßte, denn Hilden selber gab er drei- bis vierundzwanzig Jahre, so viel, wie er selber zählte. Und wie alles an ihr, reizte ihn auch diese volle Reife, der Ernst, den, wenn man wollte, schon diese ruhig sich bewegenden länglichen Hände ausdrückten. Dem jungen Menschen stieg das Blut zu Kopfe, etwas wie ein rasendes Verlangen nach dem Besitze des Mädchens ergriff ihn.

Er hatte vergessen, daß er auf offener Straße stand, wenn auch durch die abendliche Dunkelheit ziemlich geschützt. Da fühlte er sich nicht ganz sanft an der Schulter gefaßt und ein Mann rief ihn an:

„Was thust Du da, Gesell? Pack Dich Deiner Wege! Wir brauchen hier kein Gesindel – kein Volk, das anders, denn durch die Thür, ins Haus zu kommen denkt!“

Georg hatte sich umgedreht und mit einer herrischen Bewegung die Faust des Mannes abgeschüttelt. Dabei streifte der Lichtschein aus des Webers Stube sein Gesicht, und nun sprach eine zweite Stimme etwas gedämpft:

„Laß ihn, das ist kein Landfahrer, Dieter. Es ist des Herrn Bürgermeisters Sohn –“

Georg murmelte einen Fluch zwischen den Zähnen, als er sich erkannt sah, aber er mußte den übeln Zufall hinnehmen. „Das kann ihm der Teufel ansehen,“ brummte seinerseits der, welcher zuerst gesprochen hatte, ein Mann mit großem Hut und langem Spieß, sonst aber ziemlich friedlichen Aussehens. Es war offenbar der nächtliche Wächter der Niederlassung. „Nichts für ungut,“ fügte er jetzt etwas höflicher hinzu. „Ich habe Euch angerufen, wie meines Amtes ist …“

„Das war Euch unbenommen. Und mir scheint, daß die Leute, wo Ihr wacht, ruhig schlafen können,“ sagte Georg mit einem kurzen ärgerlichen Lachen. Es blieb ihm nichts übrig, als sich zu entfernen, und er that dies auf dem Wege, auf dem er gekommen war, um den Thorwärter am Stadtthore zu vermeiden und einer etwaigen Erzählung des Burschen da oben, der ihn erkannt hatte, keine weitere Bestätigung zu liefern.

Die Waldschnepfe.

Unter den in Deutschland heimathberechtigten Schnepfenarten hat die Waldschnepfe für den Jäger wohl das höchste Interesse. Abgesehen von der Vortrefflichkeit des Wildbretts und dem daraus sich ergebenden Werthe des Vogels, bieten die verschiedenen Jagdarten auf denselben soviel des Spannenden, daß er schon um deßwillen als der Liebling des deutschen Waidmanns gilt.

Die Waldschnepfe ist ein Zugvogel, welcher Anfangs März zu uns kommt, um uns im November wieder zu verlassen, wobei die Zeit des Wieder- und Abstrichs etwa je vier Wochen währt. Ihr eigentlicher Lieblingsaufenthalt ist der Wald. Die in Würmern bestehende Nahrung findet sie meist auf den an den Holzrändern sich hinziehenden Wiesen, die sie aufsucht, um danach stets wieder in das gewohnte Waldesdunkel zurückzuflüchten.

Kaum einen zweiten Vogel dürfte es geben, über dessen Lebensgewohnheiten bei den Naturforschern noch bis vor Kurzem die Ansichten derart aus einander gingen, wie bei der Waldschnepfe. Ihr scheues, abgeschlossenes Treiben in Verbindung mit ihren abgeschiedenen Aufenthaltsorten schützte sie vor den Nachforschungen der Menschen, und wir verdanken die gründliche Kenntniß dieser Wildgattung erst der Epoche, da der Naturforscher selbst zur Flinte griff und wie Brehm, der der Waldschnepfe in seinem berühmten Werke „Das Leben der Vögel“ einen vortrefflichen Artikel widmet, durch eingehendes Selbststudium in der Natur sich Kenntniß von ihrem Leben verschaffte, ohne sich auf die oft recht abenteuerlichen Beschreibungen der Jünger Dianens zu verlassen.

Von den Jagdarten auf die Waldschnepfe mögen hier die interessantesten Erwähnung finden. Zuvörderst sucht man sie mit einem sicheren, mit einer Klingel versehenen Vorstehhunde, wobei es sich empfiehlt, daß zwei Jäger einander sekundiren. Während der Eine vorsichtig hinter den Hund tritt, sobald dieser steht, umgeht der Andere in weitem Bogen die Stelle, auf welcher der Blick desselben das Wild vermuthen läßt, um darnach von vorn auf die Hundenase zuzukommen. Hierdurch wird die Schnepfe gezwungen, in die Höhe zu steigen, und kann verhältnißmäßig leicht geschossen werden, während sie sonst, unmittelbar am Boden hinstreichend, zwischen dem Gestrüppe des Unterholzes ein überaus schwieriges Zielobjekt bildet.

Neben der Suche mit dem Hunde benutzt man den Ansitz an feuchten Sumpflöchern, sogenannten Suhlen im Walde, zu denen die Schnepfe am Abend und Morgen zur Aesung zieht. Hoch über den Wipfeln der Bäume sehen wir sie kreisen, ehe sie sich plötzlich pfeilschnell, mit pfeifendem Flügelschlage niederläßt. Längere Zeit bleibt sie darauf still auf einem Flecke stehen, den langen Schnabel zur Brust gesenkt und mit den hervortretenden Augen scharf sichernd, bis sie sich überzeugt hält, daß ihr keine Gefahr droht, worauf sie das Stechen nach Würmern beginnt. Von diesem Augenblicke an scheint sie jede Scheu verloren zu haben. Oftmals habe ich mit einem Gefährten an derselben Suhle gesessen und mit ihm Beobachtungen über den augenblicklichen Stand des Vogels mit lauter Stimme ausgetauscht, da wir des dunklen Erdreichs wegen ihn nicht erkennen konnten; er ignorirte das Geräusch, welches wir machten, vollständig und fuhr unbekümmert in seiner interessanten Beschäftigung fort. —

Indem ich nur kurz das Treiben der Schnepfen durch Treiber, wo undurchdringliche Dickungen es nicht gestatten, dem Hunde zu folgen, erwähne, komme ich auf die beliebteste Jagdart, den Anstand gelegentlich des Schnepfenzuges, der eigentlichen Paarungs- oder Balzzeit im Frühjahr am Morgen und Abend, zu sprechen; letztere Tageszeit wird der längeren Dauer des Zuges wegen mit besonderer Vorliebe gewählt. Der bekannte Jagdmaler Deiker hat auf nebenstehendem Bilde unsern langschnäbeligen Lieblingen einen Augenblick ihres Treibens zur Dämmerstunde getreulich abgelauscht.

Von den Wiesen steigen die Nebel auf, und der laue West nimmt sie in seine Arme, um sie dem dunklen Waldrande zuzuführen und sie spielend und kosend um die Wipfel der Erlen und Birken zu schlingen, deren junge Triebe durstig das Naß einsaugen. Wie ein sanfter, seliger Schauer fliegt es über das Moor mitten in den finsteren Rahmen des Forsts. Es kommt ja der Lenz gezogen, und werden auch noch Wochen vergehen, bis seine Liebeswerbung die Natur voll beglückt, so fühlt sie doch jetzt schon den süßen, berauschenden Athem, der seinem Kommen voraneilt. Und mit ihr empfinden seine Nähe all ihre gefiederten Kinder in Busch und Wald, die ihn mit schmetterndem Gesang jubelnd und jauchzend begrüßen.

In stummer Andacht stehen wir und lauschen. Wie das zwitschert und flötet, zirpt und schmettert! Eine unendliche Mannigfaltigkeit des Gesanges und dennoch nur ein einziges Motiv, welches jeder Einzelne der kleinen Künstler seinem Liede untergelegt hat, das er in seiner Weise variirt: sie singen das Lied von der Liebe. Vom Süden sind sie zurückgekehrt, bei uns wollen sie ihr Nest bauen, ihre Heimath ist der Norden.

Dunkler wird es um uns her, und mit dem hereinbrechenden Abend verstummen allmählich die Sänger. Nur noch die Drossel läßt ihre sehnsüchtigen, schmelzenden Weisen hören, bis auch ihr Flöten durch längere Pausen unterbrochen wird, bis auch sie endlich ihr Gefieder sträubt und das Köpfchen unter den schützenden Flügel steckt, um von des Frühlings Liebe und Lust zu träumen.

Stille ringsum; erloschen ist das Licht des Tages, und mit ihm sind die rothen und goldigen Säume der Wolkenschäfchen im Westen verblichen. Das Himmelsgewölbe über uns, eben noch hellgrün leuchtend, ist jetzt in lichtes Blau getaucht, auf dessen Grund eben, kaum erkennbar noch, ein kleiner, glänzender Punkt sichtbar wird: der Abendstern, vom Jäger mit frohem Hoffen begrüßt.

Aufhorchend steht er da. Quaor — quaor — langsam sieht er sie, der seine Andacht gilt, näher ziehen an dem Waldrande hin. Schon hebt er die Flinte, da — pfuitz — pfuitz; ein zweiter Schatten ist neben dem ersten, und nun wirbelt es in wilder Jagd pfeilschnell an ihm vorüber, einander überstürzend und sich zu haschen suchend. Er hat nicht zu schießen vermocht, weil die Umrisse der Vögel beim hastigen Fluge zur Erde im Schatten derselben verschwunden gewesen; und dennoch athmet er froh auf. Die alte Jägerregel hat sich von Neuem bestätigt: „Okuli, da kommen sie“; die ersten Schnepfen sind da.

Wir aber möchten dem Verslein eine dritte Strophe hinzufügen: „Schieß’

jetzo sie nie!“ Leuchtet doch der Abendstern ihnen zur beglückenden

Liebesfahrt; wollen doch auch sie bei uns ihr Nest bauen. Eugen Friese.

Deutsches Bier in Paris.

König Gambrinus ist wohl der größte Eroberer des neunzehnten Jahrhunderts, und wie er jenseit des Oceans und im tropischen Süden Siege auf Siege zu verzeichnen hat, so wußte er auch in die stark befestigte Hauptstadt des Weinlandes Frankreich einzudringen, in der bis jetzt Bacchus der Alleinherrscher war. Dort hat er auch ein Wunder vollbracht; er verschaffte dem deutschen Bier das Bürgerrecht der Seinestadt. In der That ist es für den ständig in Paris lebenden Deutschen eine besondere Genugthuung, zu wissen, daß sein durstiger Landsmann hier einen „Stoff“ findet wie nur irgendwo in München oder in Nürnberg, daß man hier ein ebenso gutes Glas Bier trinkt wie irgendwo in aller Welt. Freilich, das Vergnügen, seinen Durst zu löschen, ist hier etwas kostspieliger als daheim; denn man zahlt in Paris für das halbe Liter 40 Pfennig. Aber darüber tröstet man sich schon, indem man beispielsweise in Gedanken mit der Hälfte dieser 40 Pfennig das Extravergnügen bezahlt, das deutsche Bier hier als immer siegreicheren Eroberer zu sehen, einen Eroberer, der bereits einen Theil der Pariser Gesellschaft aus einer weintrinkenden zu einer biertrinkenden gemacht hat.

Betrachtet man diesen Eroberungszug des deutschen Bieres etwas genauer, so läßt sich unschwer zeigen, daß er noch keineswegs an seinem Ende angekommen ist, daß an dem Tage, an welchem es gelungen sein wird, das deutsche Bier hier mit 25 oder 30 Pfennig das halbe Liter zu verkaufen, ganz Paris zu seinen Füßen liegt.

Wir wollen zu diesem Zwecke einige Zahlen anführen: Im Jahre 1855 betrug der gesammte Pariser Bierkonsum 130000 Hektoliter. In dieser Ziffer spielt aber das elsässer Bier und namentlich das sogenannte petite bière (einfaches), das in den nördlichen Provinzen Frankreichs seit jeher gebraut wird, die Hauptrolle. Auf Biere bayrischer und österreichischer Herkunft kamen keine 30000 Hektoliter. In den sechsziger Jahren, namentlich im Ausstellungsjahre, steigt der Konsum dieser Biere allerdings beträchtlich, namentlich auch des österreichischen Bieres durch Gründung einer ganzen Zahl Dreher’scher Bierhallen. Im Jahre 1870 aber und in den folgenden fällt die Einführung deutschen Bieres beständig, bis sie von 1875 an schnell emporsteigt. Im Jahre 1879 beträgt der Import deutschen Bieres 270134, im Jahre 1880 gar 330990 Hektoliter und in dem eben vergangenen dürfte er bereits über 400000 hinausgegangen sein. Dem gegenüber beträgt die Einfuhr österreichischen Bieres nur noch etwa 12000 Hektoliter jährlich, während England ungefähr 20000 des seinigen über den Kanal schickt.

Der bei Weitem größte Theil des nach Frankreich exportirten deutsches Bieres kommt nach Paris, das im Jahre 1880 allein schon 300000 Hektoliter Bier trank, worunter allerdings das heimische „Einfache“ inbegriffen war. Dieses letztere hat überhaupt dazu gedient und dient noch heute dazu, den Eroberungszug unseres Bieres zu hemmen, indem es mit diesem vermischt und natürlich trotzdem als echtes Münchener, als bière de Munich, das hier offenbar das beliebteste ist, kredenzt wird. Ja, die Pariser Fälscher gehen soweit, daß sie, um das Oktroi, das heißt die Steuer, die alle die Pariser Festungsmauer passirenden geistigen Getränke zu zahlen haben, zu sparen, innerhalb der Stadt aus

[185] [186] allerhand Ingredienzen einen Stoff fabriciren, der echtes Bier sein soll und im Grunde das pure Rattengift ist. Dasselbe wird noch immer in den meisten Cafés ausgeschenkt, wo man den „Bock“, das heißt ein Viertel- oder Fünftelliter – manche geben gar nur ein Sechstel – mit 24 Pfennig bezahlt.

Bei solcher Lage der Dinge ist denn auch der Nutzen ein ganz – kolossaler, während er in den wenigen Bierhallen, die unser Bier ungetauft verkaufen, ein geringer ist.

Da diese Verhältnisse aller Voraussicht nach sobald keine Aenderung erfahren werden, liegt natürlich der Zeitpunkt, wo auch die weniger bemittelten Klassen ihrer Neigung zum Biere nachgeben können, in weiter Ferne. Dafür aber schreien die Pariser Chauvinisten, die gar nicht laut genug auf das deutsche Bier schimpfen können – und beiläufig am lautesten, wenn sie recht viel davon getrunken haben – daß man in der Nähe von Paris Brauereien baue und dort das „Spatenbräu“ herstelle. Ja, sie sind vielleicht damit einverstanden, daß das Bier das Nationalgetränk werde. Aber beileibe nicht das deutsche Bier.