Die Gartenlaube (1873)/Heft 33

[527]

| No. 33. | 1873. | |

Illustrirtes Familienblatt. – Herausgeber Ernst Keil.

Wöchentlich 1½ bis 2 Bogen. Vierteljährlich 16 Ngr. – In Heften à 5 Ngr.

Schuster Lange.

„‚Gotthilf!‘ sagte mein guter Vater, ‚ich habe alle meine Kinder gleich lieb und ich wünschte, ich könnte ihnen das auch durch gleiche Zuwendungen aus meinem Vermögen beweisen. Aber ich bin mit zeitlichen Gütern wenig gesegnet und meine Kraft ist erschöpft. Deine Brüder können ohne meine Unterstützung nicht bestehen; hoffentlich kommen sie durch dieselbe so weit, daß sie einmal der Mutter und den Schwestern beistehen können, wenn ich unter dem grünen Rasen liege. Erhard hat, wie Du weißt, die Rechte studirt und arbeitet als Referendar unentgeltlich. Hugo ist Philologe und erwirbt zur Zeit nur wenig durch Unterrichten. Franz ist beim Militär eingetreten und braucht erhebliche Zuschüsse, um sich zum Officiersexamen vorzubereiten. Nur Emil, der die Landwirtschaft erlernt, hat durch besondere Begünstigung eine Stelle erhalten, die ihn nothdürftig nährt. Dir, mein Sohn, kann ich keine weitere Schulbildung zukommen lassen; Du wirst sie aber auch nicht brauchen, denn ich habe Dich für ein Handwerk bestimmt.‘

Ich hatte dergleichen Eröffnungen nicht erwartet, aber sie überraschten mich gleichwohl wenig. Daß meine Eltern mit großen Sorgen kämpften, sah ich ja täglich. Aus den Büchern machte ich mir nicht viel. Ein Handwerk freilich – daran hatte ich bisher nicht gedacht. Ich dachte auch jetzt nicht darüber nach, was ich davon zu erwarten habe, und antwortete, daß ich meinem lieben Vater gern die Entscheidung über mich anvertraue.

Mein Vater strich mir die Haare von der Stirn und küßte mich freundlich. ‚Wir können nicht Alle studirte Leute sein,‘ fuhr er fort; ‚die menschliche Gesellschaft ist vielgestaltig und braucht in allen Berufszweigen tüchtige Kräfte, um ihre höchste Aufgabe zu erfüllen. Nicht ob Jemand Beamter, Soldat, Lehrer, Kaufmann, Landwirth, Handwerker oder Tagelöhner ist, sondern ob er ein rechtschaffener, gewissenhafter, pflichttreuer Mensch ist – ob er an seinem Platze steht und nach seinem besten Wissen und Können sein Scherflein dazu beiträgt, uns das Gottesreich auf Erden näher zu bringen, darauf kommt es an. Wir Menschen sollen alle Brüder sein, Hoch und Gering, Arm und Reich, Gelehrt und Ungelehrt. Darum ist es gut, wenn in den Familien selbst zunächst unter leiblichen Brüdern jeder Unterschied des Standes aufgehoben wird. Handwerk, sagt man, hat einen goldenen Boden, und es will wirklich etwas bedeuten, ganz selbstständig und unabhängig zu sein und in jedem Lande, in jeder Umgebung von Menschen sich nützlich machen und sein Brod verdienen zu können. Wähle Dir also das Handwerk, das Du erlernen willst, und es wird mein Bemühen sein, Dich einem braven Meister zuzuführen.‘

Damit entließ er mich, und ich hatte nun Zeit, mich in der Welt nach dem Platze umzuschauen, auf den ich gestellt sein wollte. Meine Welt war damals aber sehr klein; sie reichte wenig über das Dorf hinaus, in dem ich geboren war, und wo ich freilich alle Leute gut kannte. Ich überlegte hin und her und konnte doch mit mir nicht in’s Reine kommen; an das Wichtigste bei der Wahl eines Berufes dachte ich gewiß zuletzt, oder gar nicht. Ich fragte auch meine Mutter um Rath, aber sie weinte nur und sagte: ‚Ich kann nicht entgegen sein. Gott mag es zum Besten wenden!‘ Ich verstand nicht, was sie bekümmerte, und ich tröstete sie damit, daß ich ein guter Mensch werden und allezeit meines Vaters Beispiel vor Augen haben wolle, den Alle liebten und ehrten.

Nun war ich ganz auf mich gestellt. Ich sah mich also im Dorfe um, was es da für Handwerker gebe. Der Vornehmste war der Müller; dann kamen der Bäcker, der Schmied und endlich der Schneider, die mir indessen Alle keine sonderliche Ehrfurcht abnötigten. Aber der Schuster Fröse – vor dessen Knieriemen hatte die Dorfjugend Respect. Er war des Schullehrers Bruder und in seiner Weise selbst ein Gelehrter, denn er hatte auf der Wanderschaft viel gesehen und erfahren und wußte den Bauern allemal guten Rath zu geben. Er war auch Kirchenvorsteher und Einsammler von Abgaben, ging Sonntags immer mit einem großen Rohrstock und sang in der Kirche so laut und sicher, als ob die Orgel nur zum Vergnügen des Organisten gespielt würde. Der war mein Mann.

Wenn ich ganz aufrichtig sein soll, so waren es aber hauptsächlich zwei andere Gründe, die meine kindischen Gedanken ihm ganz besonders geneigt machten. Ich mußte, wie ich schon erzählt habe, mitunter barfuß gehen, und wenn ich mich dessen auch nicht gerade schämte, so hatte ich doch allemal das peinliche Gefühl, ein recht armer Junge zu sein. Nach meiner Schätzung fehlte mir nie etwas, außer mitunter ein Paar Stiefel. Und nun schien es mir recht tröstlich, daß ich als Schuhmacher daran nie Not leiden würde. Aber es kam auch noch etwas Anderes dazu. Meister Fröse hatte an seinem Fenster, um das sich im Sommer wilder Wein ranke, ein großes grünes Bauer angebracht, in dem sich ein Staar befand, der prächtig pfeifen und auch einige Worte sprechen konnte. In anderen kleineren Bauern hielt er Canarienvögel und Zeisige, und wenn man vorüberging, klang es so lustig, wie die Vögel pfiffen und sangen und der Meister dazu hämmerte und klopfte. Er war immer munter und guter Dinge, ließ den Staar sprechen, wenn ich an’s Fenster trat, und trällerte die allerschönsten Lieder, von [528] denen sonst kein Mensch im Dorfe etwas wußte. Dem muß es gut gehen, dachte ich, daß er noch genug für alle die kleinen Thiere hat und immer so lustig singen kann. Mein Entschluß war gefaßt. Er schien meinem Vater nicht sonderlich zu gefallen, aber er widersprach nicht. Schon am nächsten Tage nahm ich von meiner Mutter beweglichen Abschied und fuhr mit ihm nach der großen Stadt. Ich kam zu einem Meister, der nicht Vogelbauer am Fenster hängen, aber in der Werkstätte viele Gesellen sitzen hatte. Mein Vater ermahnte mich zu Fleiß und Gottesfurcht, und daß ich immer meinem Stande Ehre machen möchte. – Und so bin ich ein Schuhmacher geworden, lieber Herr.

Ich erzähle nicht im Einzelnen, wie es mir in der Lehre erging. Meister und Gesellen waren im Ganzen freundlich gegen mich; sie honorirten ‚des Pfarrers Sohn‘. Sehr bald kam ich aber dahinter, daß ich an Bildung Allen weit voraus war. Nicht daß ich gerade sehr viel mehr gewußt hätte als sie, aber ich sah doch alle Dinge anders an und fand wenig Gefallen an Dem, was sie ergötzte, und suchte mir dafür in allen Freistunden wieder eine Beschäftigung, die sie verlachten. Manchmal überkam es mich wie Furcht, daß ich mein ganzes Leben lang in diesem Kreise von Menschen zubringen sollte, die ich nicht verstand und die mich nicht verstanden; dann träumte ich mich in das Pfarrhaus zurück und in meines Vaters Studirstube, und seine Büchergestelle kamen mir nun so ehrwürdig vor, und die Federn auf seinem Schreibzeuge winken so geheimnißvoll mit den weißen Fahnen – – da so ganz allein im Lehnstuhl sitzen können und denken und schreiben und lesen – – !

Solche Anfechtungen gingen vorüber. Ich lernte geduldig meine drei Jahre aus, wurde feierlich als Gesell freigesprochen und arbeitete bei meinem Lehrherrn noch längere Zeit gegen Lohn. Es war mein Stolz, daß ich meinem Vater nicht zur Plage gewesen war. Ich schickte ihm ein Paar Pantoffeln von meiner eigenen Arbeit und erhielt dafür eine Einladung nach Hause. Wie ein echter Handwerksbursch reiste ich zu Fuß, das Ränzel auf dem Rücken, band ein rothes Taschentuch an meinen Stock, als ich in’s Heimathsdorf einrückte, und sprach im Vorbeigehen beim Meister Fröse an, als ob ich fechten wolle. Bald war die Dorfjugend um mich her und geleitete mich mit Gesang bis zum Pfarrhofe.

Mein Vater empfing mich an der Thür mit sehr ernstem Gesicht. Ich hätte wohl mehr Rücksicht auf ihn nehmen können, warf er mir vor. Die Mutter wunderte sich, daß ich so groß und stark geworden. ‚Er sieht gar nicht aus wie ein Schuhmacher,‘ sagte sie wie zu meinem Lobe, ‚nur die Hände verrathen ihn.‘ Das fand ich nun auch und versteckte seitdem gern meine Hände, besonders vor Fremden. Meine Schwestern begegneten mir nicht so herzlich und zutraulich, als ich’s nach unserem früheren guten Verhältniß erwarten durfte. Es kam mir so vor, als ob sie sich immer bemühten zu zeigen – namentlich in Gegenwart des Vaters – daß sie in mir einen Bruder sähen. Ich fühlte, daß ich im Vaterhause fremd geworden war und nicht recht heimisch werden konnte. Es mochte auch an mir selbst liegen. Immer kam es mir auf die Lippen, ‚Herr Vater‘ und ‚Frau Mutter‘ zu sagen, und in den ersten Tagen konnte ich nicht in’s Zimmer treten, ohne anzuklopfen. Was ich aus der Handwerkerstube erzählte, nach meiner Meinung ganz ernste und interessante Dinge, belustigte oder langweilte meine Umgebung; die Lieder, die ich gelernt hatte, sollte ich nicht singen, weil die Dienstboten lachten. Ich merkte, daß etwas mit mir vorgegangen sein müßte, worüber ich wohl Grund hätte traurig zu sein, ich wußte nur noch immer nicht recht, was.

Zum Unglück kam auch mein zweiter Bruder zum Besuch. Er war Rector an einer Stadtschule geworden, hatte die Tochter des Bürgermeisters geheirathet und stellte seine junge Frau nun den Eltern vor. Daß er mich fand, war ihm keine angenehme Ueberraschung. Er hatte mich schon als Gymnasiast immer etwas hochmüthig über die Achsel angesehen; nun las ich es ihm vom Gesicht ab, wie schwer er es überwand, als mein Vater mich seiner Frau als einen Schwager vorstellte und sogleich hinzufügte, daß ich ein braver Schuhmacher sei. ‚Du hast mir ja von diesem Bruder nie gesprochen,‘ wandte sie sich übereilt zu ihrem Mann. Es war mir ein Stich durch’s Herz. ‚Wirklich?‘ fragte er mit einem etwas verlegenen Seitenblick auf den Vater, und sie wurde blutroth. ‚Wenn man so viele Geschwister hat‘ – entschuldigte er. Ich fühlte, daß mir das Wasser in die Augen kam, kehrte mich ab und ging hinaus.

Es gab nun öfters Gesellschaft im Pfarrhause zu Ehren des jungen Paars, und ebenso kamen Einladungen auf benachbarte Güter, zum Domainenrath oder zum Oberförster. Man konnte mich im Vaterhause nicht gut übergehen, aber es gab jedesmal eine peinliche Minute, wenn ich mit den Gästen in unvermeidliche Berührung kam und Fragen und Antworten über mich hin- und hergingen. Mancher finstere Blick wurde mir zugeworfen, der mich verscheuchen sollte und verscheuchte.

Nur mein Vater hielt immer treu zu mir, und das danke ich ihm im Grabe. Sein Pflichtgefühl ließ die Zurücksetzung eines seiner Kinder nicht zu, und die Strenge, mit der er alle seine Grundsätze verfocht, nöthigte ihn auch, offen für den auf mich angewendeten einzutreten. Freilich konnte er dadurch nicht hindern, daß man mich heimlich bei Seite schob, wenn Besuche erwidert werden sollten; dann war gewöhnlich kein Platz im Wagen, oder es mußte Jemand zur Beaufsichtigung einer ländlichen Arbeit zu Hause bleiben, oder es gab ein Tanzvergnügen, bei dem ich mich doch nur entsetzlich langweilen würde, und was man sonst vorzubringen hatte. Ich wußte es damals nicht, aber jetzt weiß ich’s, weshalb mein Vater eines Tages, als sich wieder jeder Platz schon besetzt fand, selbst vom Wagen sprang und mich hinaufnöthigte. Nun rückten sofort die Uebrigen zusammen; aber er ging in’s Haus und gab dem Kutscher einen Wink abzufahren. Man war sehr still und verstimmt während der Fahrt. Es kam noch schlimmer.

Bald darauf wurden im Pfarrhause einige Gutsbesitzerfamilien erwartet. Meine Schwester Charlotte kam diesmal selbst in mein Dachstübchen hinauf, wo ich in meiner Gutmüthigkeit eine kleine Werkstätte zum Hausgebrauch eingerichtet hatte, um mir’s anzukündigen. ‚Ich denke, Du machst Dir aus dergleichen Gesellschaften gar nichts, Gotthilf?‘ holte sie mich aus; ‚Du siehst immer so gelangweilt aus.‘ Das mußte ich freilich bestätigen, aber ich setzte doch hinzu: ‚Ihr kümmert Euch auch so wenig um mich; es sieht fast aus, als ob ich Euch im Wege wäre.‘ Sie schlug die Augen nieder und lächelte verlegen. ‚Weißt Du, Gotthilf,‘ sagte sie nach einer Weile, ‚Du könntest mir einmal eine rechte Liebe erweisen.‘ – ‚Gern!‘ versicherte ich ganz arglos, ‚wie das?‘ – ‚Geh’ heute Abend aus,‘ antwortete sie, ‚oder komm nicht herunter! Aber Du mußt einen triftigen Grund dafür erdenken, sonst nimmt’s der Vater übel.‘– Ich mochte sie wohl sehr verblüfft angesehen haben, denn sie erläuterte sogleich selbst: ‚In Dietrichsfelde ist der Bruder der Frau zum Besuch, ein Herr von Tannstein, früher Cavallerieofficier und jetzt Landwirth; er bemüht sich sehr auffallend um mich – und es könnte sich wohl mit der Zeit etwas ereignen, wenn – – ich bitte Dich, Gotthilf, bleibe heut fort!‘ – Ich verstand sie jetzt. ‚Schämst Du Dich meiner?‘ rief ich ihr mit zitternder Stimme zu. – ‚Ach, schämen,‘ rief sie aus, ‚Du bist ja mein Bruder, aber wenn er hört, daß Du Schuhmacher – – Du darfst mir das nicht übel nehmen, aber bedenke doch: ein Herr von Adel und früherer Officier – und es wäre doch ein großes Glück für uns Alle – meinst Du nicht auch?‘ – Ich nickte zustimmend, ohne selbst zu wissen, daß ich’s that. ‚Mir ist heut nicht wohl,‘ würgte ich mühsam heraus, ‚sage das nur unten!‘ Sie dankte mir für meine Nachgiebigkeit und verließ mich offenbar sehr beruhigt.

Ich aber blieb zurück in traurigster Stimmung. Ich lachte laut auf, und gleich darauf stürzten mir die Thränen aus den Augen. Gallenbitter drängte sich’s mir von der Brust herauf und legte sich’s auf meine Zunge. Ich konnte meiner Schwester nicht einmal zürnen – sie hatte ja ganz recht und sorgte nur sehr menschlich erst für sich. Aber meinem guten Vater warf ich vor, daß er mich weniger geliebt hätte, als meine Brüder, daß er unväterlich an mir gehandelt. Meines Bleibens in seinem Hause durfte nicht länger sein.

Als es dunkelte, schnürte ich mein Ränzel, nahm meinen Wanderstock und ging ohne Abschied durch eine Seitenpforte hinaus, auf die Niemand achtete. Meine Schwester spielte im großen Zimmer Clavier und sang ein schwärmerisches Lied dazu. Herr von Tannstein hörte wahrscheinlich zu – es hing ein Paletot mit rothem Kragen und blanken Knöpfen im Hausflur. [529] Ich stürmte fort durch das Dorf zur Chaussee, und dann weiter, Meilen und Meilen die ganze Nacht durch. Am dritten Tage schrieb ich an meinen Vater einen Brief. Ihm die volle Wahrheit zu sagen, konnte ich mich nun doch nicht überwinden; sie hätte ihn zu schwer gekränkt. Ich wäre schon zu lange als Gast in seinem Hause geblieben, schrieb ich, und möge den Meinigen nicht länger zur Last fallen. Ein junger Handwerker gehöre auf die Wanderschaft, und es sei längst mein Entschluß gewesen, in die Fremde zu gehen. Daß ich ihm und der Mutter nicht Lebewohl gesagt, möge er verzeihen und nach meinen Gründen nicht fragen. Wenn mir’s in der weiten Welt gut gehe, werde ich von mir Nachricht geben.

Und so sprach ich denn bei meinem Meister nur an, um mich von ihm zu verabschieden, wie sich’s nach Handwerksgebrauch und Gewohnheit geziemte, und wanderte in die weite Welt hinaus. Ich sah viele Städte und lernte mancherlei Menschen kennen, fand überall Arbeit, blieb aber nirgends länger, als bis ich mir den nöthigen Wandergroschen zur Weiterreise verdient hatte. Alles, was sich im Handwerkerstande regte und bewegte, beobachtete ich genau und wußte bald gut Bescheid. Wo ich Zeitungen und Bücher erlangen konnte, las ich sie eifrig, und da ich dann immer viel Neues wußte und über mancherlei Dinge, die meinen Arbeitsgenossen zu hoch lagen, ein Urtheil abgeben konnte, war ich meist wohl gelitten. So vergingen zwei Jahre, ich wußte selbst nicht wie. –

Eines Morgens früh zog ich, das Ränzel auf dem Rücken und den Wanderstab in der Hand, in eine am schönen Rhein gelegene Stadt ein. Der Erste, der mir begegnete, war ein Officier, der mit seiner Mannschaft zum Scheibenschießen ausrückte. Ich erkannte auf den ersten Blick meinen Bruder Franz, und die Ueberraschung machte, daß ich stehen blieb und laut seinen Namen rief. Er sah sich nach mir um, musterte mich etwas verwundert, kehrte sich dann aber sofort wieder zu seiner Truppe zurück und marschirte weiter. Will er Dich nicht kennen? dachte ich – oder hast Du Dich wirklich so ganz verändert? Kann schon sein; ich war noch ein halbes Kind, als wir uns zuletzt sahen. Nachdenklich ging ich zur Herberge und nahm dort vorläufig Quartier. Gegen Abend kam ein Soldat und brachte einen Brief an mich. Mein Bruder schrieb mir, ich möchte ihn besuchen, er wohne da und da und werde auf mich warten. Erkannt hatte er mich also doch – wahrscheinlich hinderte ihn der Dienst, mich auf der Straße zu begrüßen.

Franz war mir von meinen Brüdern immer der liebste gewesen. Mehrere Jahre älter, als ich, hatte er doch mit mir noch längere Zeit zusammen im elterlichen Hause verlebt und sich immer als meinen Freund und Beschützer erwiesen. Er war eine heitere, gerade Natur, zu dummen Streichen aufgelegt, unvorsichtig, manchmal etwas leichtsinnig, aber immer gutmüthig und freigebig. Er hatte, wie ich wußte, dem Vater die meiste Sorge gemacht, und es freute mich nun, daß er’s doch glücklich bis zum Officier gebracht hatte. Er empfing mich auf’s Freundlichste, küßte mich rechts und links und theilte mit mir sein Abendbrod, zu dem auch eine Flasche Wein gehörte. Er ließ sich viel von meinen Fahrten und Erlebnissen erzählen und lachte munter, wenn ich berichtete, wie ich mich da und dort durchgeschlagen hätte. Wir kamen natürlich auch auf die Heimath zu sprechen, und da meinte er: ‚an uns Beiden hat der Vater eigentlich nicht recht gehandelt, Gotthilf; an Dir nicht, weil er Dich Schuster, an mir nicht, weil er mich Officier werden ließ.‘ Das überraschte mich; ich meinte, er hätte ja wohl allen Grund, mit seinem Schicksal zufrieden zu sein. Er lachte und goß ein Glas Wein herunter. ‚Es ist ein glänzendes Elend, Kind,‘ sagte er, ‚glaube mir. Ja, wenn man Vermögen hat oder reichlichen Zuschuß vom Hause –! aber so ganz auf sich angewiesen – man verbraucht mindestens das Doppelte von dem, was man hat, um nur anständig zu leben, und hat dann natürlich schon als Lieutenant Schulden wie ein Major. So wird denn immer ein Loch im Beutel zugeflickt, und nebenbei ein größeres aufgerissen; und klagt einmal so eine Bestie von Blutsauger auf einen verfallenen Ehrenschein, so ist’s mit aller Herrlichkeit zu Ende. Da ist’s nicht leicht, seinen guten Humor zu behalten, und ohne den wäre doch gar nicht zu leben. Dabei ewige Rücksichten auf den Rock, den man trägt!‘– ‚Wie das?‘ fragte ich, da er mich bei diesen letzten Worten so eigen von der Seite betrachtete. – ‚Wie das?‘ wiederholte er lustig. ‚Was meinst Du zum Beispiel, Gotthilf, wie sich’s machte, wenn ein Camerad dem Burschen draußen nicht glaubte, daß ich heute Abend nicht zu Hause sei, und bei mir einträte und Dich auf meinem Sopha sitzen sähe – hm? Und wenn ich Dich dann vorstellte: mein Bruder, der Schuhmachergesell Gotthilf Lange, auf der Wanderschaft angesprochen – hm?‘ Ich wurde bleich, wie die Wand, und stand auf. Franz zog mich auf das Sopha zurück. ‚Ueberleg’s vernünftig!‘ sagte er ernster, ‚ich kann nicht, wie ich will – mein Stand zehrt an mir. Du bist mein Bruder und wahrhaftig! ich habe Dich lieb, lieber als den Regierungsassessor, der ein ehrgeiziger und engherziger Bureaumensch geworden ist, und als den Rector, der Keinen für Gottes Geschöpf ansieht, mit dem er nicht Lateinisch sprechen kann – aber was hilft das? über gewisse Dummheiten kann ich nicht fort; einen Bruder, der Schuhmachergesell ist, darf ich nicht haben, und wenn ich ihn doch einmal habe, so darf ich nichts von ihm wissen. Deshalb thu’ mir den Gefallen und kenne mich auf der Straße nicht, besuche mich auch nicht, außer wenn ich Dich rufen lasse, und wenn Du uns Beiden am besten dienen willst –‘ Er stockte; ich aber schloß den Satz: ‚so geh’ möglichst bald Deiner Wege!‘ Franz sah mich treuherzig an und nickte. ‚So ist’s,‘ bestätigte er, ‚dumm genug, aber ich kann’s nicht ändern. Wenn Du Geld brauchst, ich will mit Dir theilen, was ich habe; ob ich bis zum zehnten oder fünfzehnten reiche, ist sehr gleichgültig. Nimm, so viel Du brauchst, meinetwegen auch das Ganze.‘ Er griff in die Tasche und warf eine Geldbörse auf den Tisch. Ich schob sie eilig zurück. ‚Es fehlt mir nicht daran,‘ versicherte ich, schroff ablehnend. Es war eine Lüge, aber wenn ich am nächsten Tage meinen Rock hätte verkaufen müssen, von meinem Bruder würde ich keinen Pfennig angenommen haben.

Der Wein schmeckte mir nicht mehr. Ich sagte, daß ich sehr müde sei, reichte Franz die Hand und ging. Ich wußte, daß wir uns nicht wieder sehen würden. Wir haben uns nicht wieder gesehen. –

Ich nahm in der nächsten Stadt Arbeit und wanderte dann weiter über die deutsche Grenze nach Belgien und sogar nach Frankreich hinein. Was ein Schuhmacher in der Fremde lernen konnte, das lernte ich. Dabei dachte ich nun unaufhörlich darauf, wie ich mir weiter helfen könnte über das gewöhnliche Ziel eines kleinen Handwerkers hinaus. Es kränkte mich, daß ich der Familie anhängen sollte wie eine verkrüppelte Frucht, die man am liebsten abschüttelte. Mir schwebte damals immer eine Fabrik vor mit breitem Schaufenster und großem Laden; ich dirigirte das ganze Geschäft von einem Comptoir aus, führte die Bücher, correspondirte, beschäftigte auswärts meine Arbeiter und hielt meine Commis und Ladenmädchen; ich nannte mich einen Fabrikanten und Kaufmann, bezog eine stattliche Wohnung und konnte meinen Brüdern schreiben, daß ich mit ihnen nicht tauschen möchte. Man hat Zeit, sich dergleichen auszumalen, wenn man auf dem Schusterschemel sitzt und einen Nagel nach dem andern in die Sohle klopft. Es fehlte ja nur noch das Anlagecapital, nichts weiter.

Aus Paris, wo ich mich über ein Jahr aufhielt und wirklich einen Theil meines Verdienstes bei Seite legen konnte, schrieb ich nach Hause. Ich sehnte mich schon lange, wieder einmal eine Nachricht von dort zu erhalten. Sie blieb auch nicht aus, versetzte mich aber in die größte Betrübniß. Mein guter Vater war gestorben und meine Mutter mit den unversorgten Töchtern in großer Bedrängniß zurückgeblieben. Meine Schwester schrieb, der Vater habe schon seit Jahren gekränkelt, etwa von da ab, wo ich ohne Abschied fortgegangen sei, worüber er sich am andern Tage sehr erschreckt gehabt habe. Sie hätten ihn seitdem nur noch selten froh gesehen; seine Sorgen und Bekümmernisse seien zu groß gewesen. Ich packte sogleich die Hälfte meiner Ersparnisse ein und schickte sie der Mutter. In Jahr und Tag würde ich zu Hause eintreffen, schrieb ich dazu, und sehen, ob ich den Meinigen nützlich sein könnte.

Es zog mich nun wirklich nach Hause zu meiner armen Mutter, zu meiner Schwester, vor Allem zu meines Vaters Grab. Und so beschloß ich, langsam, aber auf dem geradesten Wege zurückzuwandern. Ich könnte ja, meinte ich, hinterher wieder in die Welt hinaus.

Es sollte mir noch etwas begegnen, worauf ich nicht gefaßt [530] war. Ich möchte am liebsten rasch darüber hinwegeilen, lieber Herr; aber es ist Ihnen doch vielleicht die Hauptsache, und in der That, man muß es wissen, wenn man verstehen will, warum ich so und so handelte. Schon weit nach Deutschland hineingelangt, erkrankte ich an einem Fieber und konnte nur mit der allergrößten Anstrengung meinen Marsch noch einige Tage fortsetzen. Meine Geldmittel gingen bald aus, und arbeiten konnte ich nicht. Ich befand mich bald in der traurigsten Lage und sah mein Elend vor Augen, wenn nicht schnell geholfen wurde. Endlich erreichte ich, nur noch am Stocke mühsam fortschleichend, eine große Stadt, sank auf der Straße zusammen und wurde von mitleidigen Menschen in das Krankenhaus geschafft.

Hier vernahm man mich sorgfältig zu Protokoll. Ich mußte angeben, wo ich zu Hause sei, die Namen meines Vaters, meiner Mutter, meiner Geschwister nennen. Man schien sich über meine Angaben nicht wenig zu wundern.

‚Wie kommen Sie zu dieser Verwandtschaft?‘ fragte der Oberarzt, ‚oder wenn sie richtig ist, wie kommen Sie zu diesem Wanderbuch?‘ – Ich verstand ihn nicht. – ‚Sie sind also eines Pfarrers Sohn?‘ fragte er im Tone eines Inquirenten. – Ich bejahte es nochmals. – ‚Und längere Zeit in Frankreich gewesen?‘ – Ich wies auf die Bescheinigung im Wanderbuche hin. – ‚Als Schuhmachergesell?‘ – Er fixirte mich scharf. – ‚Darf ich einmal Ihr Ränzel untersuchen?‘ – Er wartete nicht meine Erlaubniß ab, sondern löste die Riemen und faßte hinein. Mir fiel ein, daß ich eine Anzahl französischer Broschüren über allerhand sociale Fragen, wie sie unter den dortigen Arbeitern umzulaufen pflegten, und auch verbotene Lieder die man in den Werkstätten sang, gesammelt und als Merkwürdigkeiten aus der Fremde mit über die Grenze genommen hatte. Dergleichen war zu jener politisch so traurigen Zeit in Deutschland streng verpönt, und ich mochte wohl ein sehr erschrecktes Gesicht gemacht haben, als diese Blätter zum Vorschein kamen. – ‚Ah, was ist denn das?‘ rief der Arzt. ‚Dachte ich’s doch gleich! Ja, es kommt jetzt mancher in der unschuldigen Handwerkerblouse über die Grenze, der geheime Absichten hat. Gestehen Sie nur lieber gleich, von welcher Universität Sie relegirt sind, damit es nicht unnützes Geschreibe giebt!‘ – Ich blieb, wennschon etwas verschüchtert, bei meinen Angaben. – ‚Und Sie haben wirklich einen Bruder, der Erhard Lange heißt und Regierungsassessor ist?‘ fragte er geärgert. ‚Wo wohnt er denn?‘ – Das wußte ich nicht zu sagen. – ‚Aha!‘ rief er. ‚Faule Fische, Bester! Wenn ich Ihnen nun sage, daß er hier wohnt –?‘

‚Hier?‘ zitterte ich auf’s Aeußerste erschreckt.

‚Hier in dieser Stadt,‘ bestätigte er, und daß er zur Zeit den abwesenden Polizeidirector vertritt und daß er in einer halben Stunde an Ihrem Bette stehen kann – wie dann?‘

Diese Nachricht verwirrte mich gänzlich. ‚Der Name Lange ist weit verbreitet,‘ stotterte ich, ‚und es wäre wohl auch möglich, daß zufällig derselbe Vorname –‘

‚Zufällig, zufällig!‘ grinste er. ‚Sie verzichten also gewiß darauf, dem Herren vorgestellt zu werden?‘ – Ich nahm allen meinen Muth zusammen und sagte, daß ich die Wahrheit gesprochen habe und daß sich’s ja zeigen werde, ob wir Brüder seien. Er entfernte sich nun mit den französischen Drucksachen.

Nach mehreren Stunden – es war inzwischen Abend geworden – trat der Oberarzt wieder an mein Bett. ‚Ich habe den Herrn Assessor Lange gefragt, ob er einen Bruder habe, der Schuhmachergeselle ist,‘ sagte er; ‚er hat es sofort auf’s Entschiedenste in Abrede gestellt. Ich zeigte ihm darauf Ihr Wanderbuch, und er erklärte, daß ihm ein Gotthilf Lange ganz unbekannt sei. Der Gang hieher war danach unnütz. Sie sollen ihm wegen der sehr verdächtigen politischen Brochüren vorgeführt werden, sobald Sie wieder gesund sind. Das Weitere wird sich finden.‘ Ich war so schwach, daß ich kaum seine Worte verstand und noch weniger darüber nachdenken konnte. Es mußte danach wohl ein Fremder sein, von dem er sprach.

Meine kräftige Natur half sich bei guter Pflege bald, an der man’s nicht fehlen ließ. Es schien mir, daß man mich sorgfältig bewachte. Eines Tages wurde ich für so weit genesen erklärt, daß ich in’s Polizeigefängniß abgeführt werden könnte. Die dringendsten Versicherungen meiner Unschuld halfen nichts. Einer der jüngern Assistenzärzte, ein freisinniger Mann, hatte mir einmal leise zugeraunt, daß der Oberarzt schnelle Staatscarrière machen wolle und sich durch dergleichen Polizeidienste zu empfehlen hoffe. Auch der Vertreter des Polizeidirectors sei ein sehr ehrgeiziger und auf politische Processe versessener Mann; es werde mir schlecht gehen, wenn ich mich nicht geschickt vertheidige. Traurige Zeiten damals!

Ich verlangte, dem Herrn Assessor Lange sogleich vorgestellt zu werden. Man brachte mich in sein Zimmer und ließ mich allein. Die Brochüren lagen auf dem Schreibtische. Nach einigen Minuten öffnete sich die Thür gegenüber und – mein Bruder Erhard trat ein.

Er hatte mich also schnöde verleugnet! Der Bruder hatte seinen Bruder verleugnet! Und weshalb? Um nicht bekennen zu müssen, daß der arme Handwerksbursch mit ihm Vater und Mutter theile. Franz war wenigstens ehrlich gewesen; er bewies mir, daß er von Herzen mein Bruder sei, und dann sagte er mir, daß er’s vor der Welt nicht zeigen könne; es schmerzte ihn selbst, der Sclave eines jämmerlichen Vorurtheils seines Standes sein zu müssen, und dieses Vorurtheil, darüber blieb mir ja kein Zweifel, war wirklich vorhanden. Aber Erhard! was zwang ihn zu solcher Entwürdigung aller heiligsten Familienbande? Nichts als der elendeste Ehrgeiz, sich einem Menschen gegenüber, den er im Innersten verachten mußte, keine Blöße zu geben. Und darum ließ er den Kranken im Spital, statt ihn in sein Haus aufzunehmen; darum litt er, daß sein Bruder in’s Gefängniß geführt wurde, während ein Wort ihn von jedem Verdacht befreien konnte – –! mein Herr, noch jetzt, wenn ich daran denke, wallt mein Blut auf, zuckt mir jeder Nerv. Ich kann’s nicht überwinden, selbst dem Todten kann ich’s nicht verzeihen.

Wie so oft Menschen, die ihr schlechtes Gewissen verstecken wollen, fand auch er es für gut, den Angreifer zu spielen. ‚So weit ist es also mit Dir gekommen,‘ rief er mir entgegen, ‚wie ein Vagabond ziehst Du durch das Land; mit den Feinden der Gesellschaft hast Du im Auslande geheime Verbindungen angeknüpft; das Gift, das sie bereiten, trägst Du schamlos Deinen Landsleuten zu! Und Du entblödest Dich nicht einmal, Deine Familie zu nennen, uns in Gefahr zu bringen!‘ – Das war zu viel. ‚Bube,‘ fiel ich ihm in’s Wort, ‚denkst Du Dich so zu rechtfertigen? Vor wem? Doch nicht vor Dir, doch nicht vor mir? Vergiß nicht, daß unser Vater hinüber ist, und daß sein Geist Dich Lügen straft vor dem Throne des Höchsten. Sprich einfach: was willst Du von mir?‘ – Er horchte unruhig nach der Thür. Man konnte vielleicht außen verstehen, was gesprochen wurde. ‚Diese französischen Brochüren,‘ sagte er mit leiserer Stimme, ‚könnten Dich in den schlimmsten Proceß verwickeln. Ich will sie verbrennen und die Sache todt machen; aber ich erwarte dann auch von Dir, daß Du noch diese Stunde die Stadt verläßst.‘ – Der Trotz regte sich in mir. ‚Ich werde nicht gehen,‘ rief ich, ‚bis ich gereinigt dastehe. Man wird ja Mittel haben, die Richtigkeit aller meiner Angaben zu erforschen; es wird sich ja feststellen lassen, daß Du mein Bruder bist!‘ – Er wurde aschgrau im Gesicht, und seine Haltung verlor alle vorige Straffheit. ‚Gotthilf,‘ sagte er plötzlich mit fast kläglicher Bitte, ‚das wirst Du nicht thun – bedenke meine amtliche Stellung, meine Aussichten, meine gesellschaftlichen Beziehungen –‘ Ich kehrte ihm den Rücken zu und verließ ohne ein Wort der Erwiderung das Zimmer. Eine Viertelstunde später wurde mir durch einen Polizeibeamten mein Wanderbuch zurückgestellt und angekündigt, daß ich entlassen sei.

Einige Wochen darauf kam ich hieher und in dieses Haus.

Der Meister Porsch war vor einem halben Jahre gestorben. Die Wittwe setzte nun zwar das Geschäft fort, das ihre einzige Nahrungsquelle war, aber einige fremde und unzuverlässige Gesellen hatten bereits so arg gewirthschaftet, daß sie in Schulden gekommen war und darauf denken mußte, das alte Haus zu verkaufen. In der Herberge, wo ich einkehrte, erfuhr ich davon, und man erzählte lachend von der altväterischen Einrichtung dieses Hauses und von der ehrsamen Wittwe, bei der es Niemand lange aushalten möge, weil sie ein ganz altmodisches Regiment zu führen liebe und so tugendsam sei, daß sie nicht einmal am blauen Montag einen freien Scherz erlaube. Das machte mich neugierig; ich klopfte bei ihr an und bat um Arbeit.“

Zu den wichtigsten Principien des Jesuitenordens gehören die drei Gelübde der Keuschheit, der Armuth und des Gehorsams, die nach zweijährigem Noviciat abgelegt werden.

Der Bewahrung der Keuschheit gilt die strenge Regel, daß Keiner einen Anderen, nicht einmal im Scherz, anrühren soll. Wegen dieser Regel habe ich, so lange ich im Kloster war, Niemandem zur Begrüßung die Hand gereicht.

Die Armuth ist so zu verstehen, daß die Mitglieder kein Besitz- oder freies Verfügungsrecht über irgend eine Sache haben; es ist dies jedoch mehr eine Abhängigkeit, eine neue Art von Gehorsam, als wirkliche Armuth, denn das Leben im Kloster ist durchaus nicht schlecht, sondern besser, als bei so manchen bürgerlichen und adeligen Familien. Täglich wurden zu Mittag zwei, zu Abend eine Fleischsspeise gegessen; an Festtagen, deren es im Orden vierzig bis fünfzig giebt, aß man sechs, oft acht, auch zehn Gänge. Ich muß gestehen, daß, wenn ich im Ordenskleide bei den armen Bauern unserer Parochie vorbeiging, ich mich meiner sogenannten Armuth wegen sehr schämte.

Der Gehorsam gilt als die höchste Tugend, die alle anderen Tugenden erzeugt und in sich schließt. In der kurzen Zusammenfassung der Ordensprincipien (summarium constitutionum) verlangt Ignatius dem Obern gegenüber denselben Gehorsam wie gegen Gott, ohne Murren, ohne Zaudern, ohne Rückhalt. So wie ein Leichnam, heißt es hier, ohne Widerstand zu leisten, sich auf jede Seite hinwenden läßt, und wie der Stab des Greises von diesem nach Belieben regiert wird, so soll auch der Jesuit nicht seinen eigenen Willen haben, sondern blind dem des Obern unterthan sein. So lehrt es der Brief des Ignatius „über den Gehorsam“ an die Brüder in Portugal 1553. Er ist officiell, gilt als integrirender Theil der Regeln, steht als solcher in der kleinen Regelausgabe, die jedem Mitgliede gegeben wird, wird allmonatlich bei Tisch vorgelesen und muß im Noviciat auswendig gelernt werden.

Dieser blinde Gehorsam begreift in sich drei Stufen der Vollkommenheit, nämlich den Gehorsam der That, den des Willens und den des Verstandes. Der Gehorsam der That ist schon der höchste Grad der Selbstverleugnung, und besteht in der pünktlichen, sofortigen Ausführung des Befohlenen, so daß sogar selbst der angefangene Buchstabe unvollendet gelassen werden soll, wenn die Stimme des Vorgesetzten oder die Glocke zu einer andern Beschäftigung ruft; er genügt aber noch nicht und verdient nicht einmal den Namen einer Tugend, wenn der Gehorsam des Willens nicht dazu kommt, daß man nämlich nicht gezwungen und aus menschlichen Rücksichten, sondern mit freudigem Herzen und aus Liebe zu Gott gehorche und sogar dem Befehle zuvorkomme, indem man auch einen, wenn auch noch nicht ausgesprochenen, sondern nur geahnten Wunsch ausführt, als wäre er Befehl. Der Gehorsam des Verstandes erheischt, daß man im befehlenden Vorgesetzten Gottes Weisheit anerkenne, wenn er auch anscheinend Zweckloses und Thörichtes gebieten sollte; in letzterm Falle ist der Gehorsam sogar bei Weitem verdienstvoller, als wenn man das ausführt, was von einem weisen Manne aufgetragen wird und dessen Zweckmäßigkeit man anerkennt. So ging, wie Ignatius anführt, Maurus, ein Schüler Benedict’s von Nursia, auf dessen Befehl auf einen See, und – o Wunder! – sein Fuß ward nicht naß; ein Anderer begoß laut Auftrag ein ganzes Jahr lang einen verdorrten Baum, ohne zu fragen, wozu.

Ein solcher Gehorsam gilt mehr als alle anderen Tugenden; kleinliche Dinge werden durch ihn zu gottgefälligen Werken gestempelt. Dagegen müssen wirklich gute Werke aus Gehorsam unterbleiben, denn dieser ist besser als Opfer, und um Gottes willen muß man sogar Gott selbst verlassen; eine aus Gehorsam unterlassene fromme Uebung hat das doppelte Verdienst der guten Absicht und des Gehorsams. Nur eine offenbare Sünde darf der Jesuit aus Gehorsam nicht begehen. d. h. Etwas, dessen Schlechtigkeit unzweifelhaft und allgemein ist. Ob aber das Aufgetragene durch den Zweck, durch die Umstände etc. zu einer schlechten That wird, danach hat der Untergebene niemals zu fragen, wie überhaupt es seine Sache ist, zu wissen, was gethan werden soll, nicht aber warum und wozu. Er soll in dieser Hinsicht auf Gottes Vorsehung, der er sich durch das Gehorchen völlig in die Arme wirft, bauen, daß sie nur das von ihm verlangen wird, was zu seinem Heile und zu seiner Vollkommenheit dient; für Zweck und Endziel des aufgeführten Auftrages ist vor Gott nicht er, sondern der Obere Rechenschaft schuldig.

Die geistige Nahrung des Jesuiten sind die pietistischen Uebungen, die ihm zur Ausübung der Tugend Kraft geben und ihn darin befestigen sollen.

Obenan steht unter diesen die Betrachtung, die alle Morgen eine Stunde lang abgehalten wird. Am Abend vorher schon beginnt die Vorbereitung dazu, indem der meist aus der Bibel oder dem Leben der Heiligen entnommene Stoff eine Viertelstunde lang überdacht wird, damit man sich vor Schlafengehen und gleich beim Erwachen dessen erinnere. Um fünf Uhr beginnt das vorzüglichste unter allen Gebeten, das die Jungfrau Maria selbst dem Ignatius in der Höhle zu Manresa offenbarte. Nachdem der Jesuit sich aller irdischen Gedanken entschlagen, fromm die Erde geküßt, in einem langen, heißen Gebete um Gnade und Erleuchtung gefleht, beginnt er die drei Uebungen des Gedächtnisses, Verstandes und Willens. Ersteres vergegenwärtigt ihm im Zusammenhange das am vorigen Abende Vorbereitete; der Verstand überdenkt genauer – nicht etwa, ob dies auch wahr und in dem Sinne zu verstehen sei, wie es das fromme Lesebuch will, denn daran ist ja durchaus nicht zu zweifeln – sondern wie schön, wie erhaben, wie Gott wohlgefällig, wie nützlich es sei, wie schwer er sich durch Vergessen dieser Wahrheit versündige, wie er sich für die Zukunft hüten müsse, derselben untreu zu werden. Der Wille verabscheut die Sünde und faßt in Betreff der Mittel zur angestrebten Tugend gute Vorsätze. Dann kommen Affecte der Reue, Liebe etc. Das Ganze schließt mit einem langen Gebete. Nach der Betrachtung folgt eine Recapitulation als Prüfung seiner selbst, wie man die Zeit der Betrachtung verbracht, Notirung der göttlichen Erleuchtungen, die man gehabt, und der Vorsätze, die man gefaßt. An letztere soll man den Tag über öfters denken.

Zweimal des Tages findet über alle Fehler und Vergehungen, die man den halben Tag über begangen, eine Gewissenserforschung statt, wieder verbunden mit Reue und Vorsatz. So plagt sich der Jesuit um das Bischen Vollkommenen, dessen Erringung er als seine höchste Aufgabe auf der Welt betrachtet, bessert, flickt und putzt an seiner Seele und kann sie doch nicht gut und rein genug bekommen. Ich erinnere mich einer Anekdote aus unseren pietistischen Lesebüchern: ein frommer Ordensmann hätte in seinem Kloster eine Menge von Teufeln gesehen, die um die Wette bemüht waren, die Klosterbrüder zur Sünde zu verleiten, während für die ganze übrige Stadt ein einziger gehörnter Mephistopheles genügte, welcher noch dazu träge auf dem Stadtthore saß, weil alle Leute von selbst ohne seine Versuchungen der Sünde nachliefen.

Außer der allgemeinen Gewissensrechnung findet täglich zweimal eine specielle über eine besondere Tugend oder einen besonderen Fehler statt. Die Zahl der Fehler oder Tugendacte soll hierbei mit Punkten notirt und dem Oberen vorgezeigt werden, damit dieser den Fortschritt im Guten controliren könne. Vermehren sich die Punkte der Tugenden von Tag zu Tag und vermindern sich die Punkte der Defecte, so ist der Fortschritt schwarz auf weiß bewiesen.

Von anderen pietistischen Uebungen seien noch erwähnt: das Rosenkranzgebet, das täglich verrichtet wird, dessen Wichtigkeit daraus erhellt, daß der Rosenkranz über dem Habit auf der linken Seite getragen wird und mit dem Kreuze und dem Regelbüchlein die Trias der dem Klostermann heiligen Gegenstände bildet; ferner das Lesen ascetischer Bücher, welches großes Leid im Gemüthe darüber bewegt, daß die darin enthaltenen Wundergeschichten sich jetzt nicht mehr zutragen; die Beichte, die im Durchschnitt fast zweimal wöchentlich abgelegt wird; Novenen oder neuntägige Andachten vor den Festen aller Heiligen der [533] Gesellschaft, die Josephsandacht den ganzen März, die Marienandacht den ganzen Mai, die Herz-Jesu-Andacht den ganzen Juni hindurch, die zehnsonntägliche Ignatius- und die sechssonntägliche Aloysiusandacht. Bei allen diesen Andachten gefiel es mir auch in meiner orthodoxesten Periode niemals, daß die Heiligen viel mehr verehrt wurden als Gott. Als ich einmal darüber den Rector bescheiden um Auskunft ersuchte, schalt er mich einen Ketzer, der durch seinen früheren Umgang mit deutschen Protestanten sich solche kirchenfeindliche Ansichten angeeignet hätte.

Da durch Studium und anderweitige Verrichtungen der Geist zerstreut, vom Himmlischen ab- und dem Irdischen zugewendet wird, so werden jedes Jahr die Exercitien oder Recollectionen abgehalten, in denen die Seele sich wieder in Gott sammeln soll. Diese dauern im Noviziat vier Wochen, später acht Tage. Während derselben ist vollständiges Stillschweigen zu beobachten, täglich werden vier Betrachtungen abgehalten, deren jede mit Vorbereitung und Recapitulation eine und eine halbe Stunde dauert, die übrige Zeit wird in mündlichem Gebet, frommer Lesung und Vorbereitung zu einer Generalbeichte zugebracht.

Zur Uebung in der Abtödtung der Eigenliebe sind folgende ascetische Einrichtungen getroffen:

Die Culpa. Es kniet derjenige, welcher sich eine Uebertretung einer Regel oder der Hausordnung zu Schulden kommen ließ, im Speisesaale zu Anfang der gemeinschaftlichen Mahlzeit hin, küßt die Erde und bekennt sich aller seiner Vergehungen im Allgemeinen und im Besonderen der betreffenden schuldig. Ist das Vergehen größer, oder kommt es häufiger vor, so wird die Schuld auf Befehl des Oberen vom Vorleser veröffentlicht und dem Sünder eine Strafe zudictirt, wofür sich derselbe demüthigst zu bedanken hat.

Wieder ein anderes Demüthigungsmittel ist das Capitulum. Bei demselben muß der Büßende knieend vernehmen, wie jeder der um ihn herumsitzenden Mitbrüder dessen ihm bekannte Fehler nennt, die dann vom Oberen gerügt werden. Das Entdecken der Fehler von Seiten Anderer wird „geistiges Almosen“ genannt. Zweimal im Jahre muß Jeder seine eigenen Fehler zum Zweck der Vorlesung bei Tisch aufschreiben. An Fasttagen wird während der Mittagsmahlzeit ein niedriger Tisch in die Mitte gestellt und mit Büßern besetzt, welche daran in knieender Stellung essen und dann ihren Mitbrüdern die Füße küssen. Dieses Manöver wird auch Einzelnen als Strafe zudictirt. Andere Bußen sind: Geißelung seiner selbst über Tisch und Verbot des Ausgehens. Schwere Carcerstrafen hat der Orden jedoch nicht.

Außer den der Recreation oder Erholung gewidmeten Zeiten muß ein vollkommenes Stillschweigen beobachtet werden, so daß man auch zu seinem Zellengenossen nur in ganz dringenden Fällen reden darf. Besondere Regeln giebt es über die äußere, dem sittlichen Ernst eines Klostermannes entsprechende Haltung, modestia (Bescheidenheit) genannt. Sie schreiben unter Anderem vor, daß man das Haupt ruhig und gesenkt, die Augen, ohne sie rechts und links schweifen zu lassen, niedergeschlagen und beim Gespräch niemals auf des Anderen Augen, sondern unter dieselben gerichtet, den Mund weder offen, noch zu fest geschlossen, alle Glieder ruhig halten, nicht laut lachen und sich eines langsamen feierlichen Ganges befleißigen solle.

Was endlich das Noviziat, die erste Probezeit vor Ablegung der Gelübde betrifft, so erhält der Postulant, sobald er in das Kloster eintritt, einen Novizen zum Aufseher (angelus), dem er Gehorsam schuldet und der ihn mit den Regeln bekannt macht. Nach zwei bis drei Wochen macht er Exercitien, legt eine Generalbeichte von seinem ganzen Leben ab und wird dann in das Noviziat eingeführt, das zwei Jahre dauert. Es soll eine gründliche Vorbereitung zum geistlichen Leben, eine Schule der Abtödtung und des vollkommensten Gehorsams bilden. Daher darf er sich, wenigstens im ersten Jahre, fast gar nicht mit Studien befassen, sondern nur seiner Seele warten.

Zur besseren Uebung in der Demuth müssen die Novizen außer ihrem eigentlichen Vorgesetzten, dem Rector oder Novizenmeister, auch einem unter ihnen, dem Manuductor, gehorsam sein. Zum Manuductor wird aber durchaus nicht etwa der klügste und gebildetste Noviz ernannt, sondern gerade einer der jüngsten und dümmsten, wenn er nur barsch zu befehlen und alle Vergehungen brav anzuzeigen versteht, da ja der Gehorsam gegen einen solchen verdienstvoller ist, weil mehr dazu gehört, in einem jungen, unerfahrenen Mitnovizen Gottes Weisheit anzuerkennen, als in einem gebildeten, älteren Manne.

Wir wohnten als Novizen in einem großen, mit einem Altare geschmückten Saale Alle zusammen; Keiner durfte auch nur auf einen Augenblick dieses Heiligthum, Asceterium genannt, ohne Erlaubniß des Manuductors verlassen, der deshalb Jedem einen Begleiter bestimmte. In die Capelle oder in den Speisesaal gingen Alle paarweise, wie Spitalknaben, im Gebet versunken, die Augen tief gesenkt, die Hände auf der Brust gefaltet, wie lichtscheue Gespenster aussehend; der Aufpasser schritt hinterdrein. Im Asceterium selbst sagt der Manuductor die rasch nach einander folgenden Beschäftigungen, nachdem er zuvor geklingelt, mit den frommen Worten an: „ad majorem Dei gloriam et beatissimae virginis Mariae honorem,“ (zur höheren Ehre Gottes und der allerheiligsten Jungfrau Maria) worauf Alle hinknieen, ein „Ave Maria“ beten und die Erde küssen. Außer den schon erwähnten geistlichen Uebungen wechselt geistliche Lesung, die ein Jeder für sich abzuhalten hat, mit einer Litanei oder einem anderen Gebete, oder einer lauten Vorlesung; bald wird in die Capelle zum Gebet gegangen, dann wieder die Reinigung von Corridoren und Zimmern besorgt etc. So vergeht der Tag in solchen Beschäftigungen, die zur Abtödtung des Gemüthes wirklich die geeignetsten sind.

Bevor der Novize zu den Gelübden zugelassen werden kann, muß er mehrere größere, durch die Institutionen vorgeschriebene Proben gut bestehen. Außer den vierwöchentlichen Exercitien und der Katechisation gehören hierzu Arbeiten in der Küche und eine Wallfahrt oder Peregrination.

Die Peregrination dient dazu, daß der Noviz sich selbst das zu seinem Lebensunterhalte Nothwendige erbetteln und sich so auf Gottes Vorsehung verlassen lerne. Wir wurden Drei zusammen ausgesandt, wovon Einem das alleinige Recht zu befehlen zustand, der Zweite zu seiner Zeit zur Verrichtung der geistlichen Uebungen ermahnen, der Dritte die erbettelten Batzen bei sich führen sollte. Ohne das Ziel der Reise zu wissen, wurden wir angewiesen, beim Pfarrer des nächsten Ortes uns zu Tische zu bitten. Mitgegeben wurden uns zwölf Kreuzer zur Bestreitung der ersten dringenden Bedürfnisse, und ein versiegeltes Paketchen, in dem sich der Reihe nach kleinere befanden, von denen auf jeder Station immer das folgende geöffnet werden sollte, um die darin aufgeschriebene nächste Station zu erfahren, so daß wir erst auf der vorletzten das Endziel erfuhren, welches eine Klosterkirche war, in der wir einen Ablaß gewinnen sollten; ebenso ging es auf dem Rückwege, der wie bei den drei Weisen aus dem Morgenlande ein anderer war, als der Hinweg. Ueberall bettelten wir bei den Pfarrern und Gutsbesitzern „um der Liebe Gottes und Mariä willen“ um ein Almosen. Ein Pfarrer gab uns als wirklichen Bettlern eine Handvoll Kupfergeld; ein Gutsbesitzer ließ uns als Landstreicher zu seinem Hofe hinausjagen; fromme Seelen nahmen uns aber auf, bewirtheten uns reichlich und entließen uns mit einem Almosen. Die ganze Reise, die meist zu Fuß gemacht wurde, war als Abwechselung und Befreiung von dem ewigen Einerlei des Klosters doch noch etwas werth.

Nach diesen gut bestandenen Proben legt der Noviz die einfachen, das heißt durch den General des Ordens lösbaren Gelübde der Keuschheit, der Armuth und des Gehorsams ab; die feierlichen, nicht mehr lösbaren Gelübde (die Profeß) werden nach etwa zwölf Jahren abgelegt, nachdem zuvor noch ein Probejahr bestanden worden, das dem Noviziat ähnliche Uebungen in sich schließt.

Zum Schlusse noch Einiges über die Studien im Orden.

Im Allgemeinen wird das, was zu dem im sechszehnten Jahrhundert durch den General Claudius Aquaviva festgestellten Lehrplane gehört, sehr sorgfältig behandelt. Dieser Lehrplan hat aber keineswegs die allgemeine Bildung im Auge, sondern nur die priesterlichen Fachstudien und ihre Vorbereitungsdisciplinen, wie sie im Mittelalter aufgefaßt wurden. Latein ist die Kirchensprache, Philosophie die ancilla theologiae (die Magd der Theologie), Rhetorik zum Predigen nöthig; dieses sind also die drei wichtigsten Disciplinen.

Von der deutschen Literatur hält man natürlich nicht viel; [534] Lessing und Wieland dürfen gar nicht, von Schiller und Goethe darf nur Weniges mit specieller Bewilligung des Oberen gelesen werden; ohne specielle Erlaubniß darf man überhaupt nur die von Jesuiten herausgegebenen Werke und die vorgeschriebenen Schulbücher benutzen. Naturgeschichte, Geschichte und Geographie, sowie neuere Sprachen sind in den Lehrplan überhaupt nicht aufgenommen, können daher nur ausnahmsweise mit besonderer Bewilligung des Generals zu Rom gelehrt werden. Ich selbst genoß von diesen Disciplinen nur Unterricht in einer Art von Wissenschaft, die der vortragende Professor „Philosophie der Geschichte“ nannte, die er aber besser hätte „Theologie der Geschichte“ nennen sollen.

Der Hauptgedanke derselben, der aus Bibel, Tradition und Kirchenrecht dargethan wurde, war folgender: Sowie der Mensch als Individuum dazu geschaffen ist, Gott in Heiligkeit zu dienen, und je nach Erfüllung dieser seiner Bestimmung begnadigt oder verworfen wird, so sind auch die Völker als moralische Personen dazu da, Gottes Willen zu erfüllen. Weichen sie von dieser Norm ihrer Staatseinrichtungen ab, so gehen sie in Bildung und Nationalkraft zurück und müssen endlich vom Schauplatze der Geschichte verschwinden, wie es den Assyriern, Babyloniern, Syriern und Aegyptern, die sich am Volke Gottes versündigten, und diesem, weil es den Heiland verkannte, erging. Das römische Reich ging wegen seiner Immoralität und der Christenverfolgungen zu Grunde. Deutschland ward wegen seines Kampfes mit der Kirche durch Zersplitterung seiner Kraft in Folge der Erstarkung der Vasallen und wegen des Reformationsgräuels durch den dreißigjährigen Krieg, Oesterreich für das antipäpstliche Gebahren Joseph’s des Zweiten durch Napoleon gestraft u. a. m. Als moralisches Ganzes muß die ganze Menschheit einen König haben; dieser kann kein anderer sein, als Christus, der in der Schrift so oft als König der Völker dargestellt wird, dessen Vasallen also die Könige sind. Da aber Christus nicht mehr unter uns weilt, so hat er den Papst als seinen Stellvertreter mit seiner ganzen Macht bekleidet, der also folgerichtig das Recht der Herrschaft über Könige und Völker hat. Es war noch vor dem vaticanischen Concil, da Solches gelehrt wurde.

Die Theologie begreift einen kleineren und einen größeren Cursus. Den letzteren machen die Fähigeren durch, die ein gutes Examen in den philosophischen Disciplinen abgelegt haben. Die minder Fähigen müssen mit dem kleineren vorlieb nehmen und werden nur als Prediger und Beichtväter, nicht aber als Professoren verwendet. Im kleineren Cursus ist die sogenannte Moraltheologie die Hauptsache, die meistens nach Gury – schmachvollen Andenkens – behandelt wird. Dazu noch etwas Dogmatik, und der Theologe hat nach kaum zwei Jahren seine Studien absolviert. Zur biblischen Exegese, Kirchengeschichte und zum Hebräischen ist er nicht verpflichtet. Im größeren theologischen Cursus ist die scholastische Dogmatik die Hauptsache, die in vier Jahren bei täglich zwei Vorträgen und noch einigen Disputationsstunden wöchentlich tractirt wird; die Moral ist dieselbe, wie beim kleineren Cursus.

Aus der Betrachtung der Unvollkommenheit und Sündhaftigkeit der Welt und der Vollkommenheit, die im Orden herrscht, entwickelt sich im Jesuiten ein geradezu pharisäischer Stolz: Der Jesuit theilt nämlich die Welt in Rangstufen ein. Auf der untersten Stufe stehen die Nichtkatholiken und von den Katholiken diejenigen, die nicht an alle Dogmen glauben und im Wahne ihrer Verblendung dahin irren; dann kommen die gläubigen Laien, die zwar alle Mittel zur Seligkeit besitzen, aber doch noch (laut einer Offenbarung) wie Schneeflocken in die Hölle fallen; ferner die Weltpriester, die vielen Gefahren ausgesetzt und größtentheils noch sehr unvollkommen sind; endlich die Ordensleute, und von diesen am höchsten stehen die Jesuiten.

Es ist wohl nicht nöthig, dem hier Vorgelegten zum Schlusse mehr hinzuzufügen, als die Ermahnung zu der Bitte: „Herr, erlöse uns von dem Uebel!“

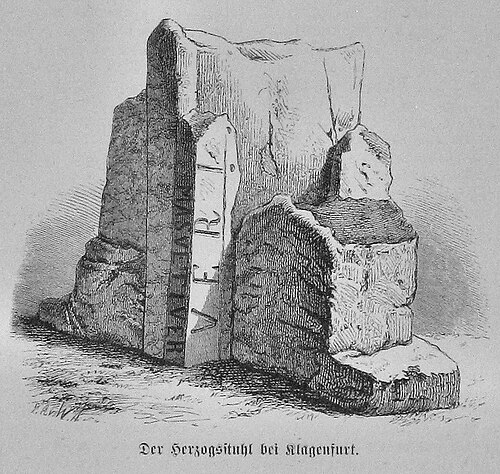

Es war am fünften Juli dieses Jahres, als der Erzherzog Rudolf, Kronprinz von Oesterreich, auf seiner Fahrt nach Hüttenberg den Kärnthener Bahnzug am Zollfelde halten ließ, um mit seinem Gefolge ein ehrwürdiges Denkmal zu besichtigen, eine Stätte, auf welcher seine Vorfahren, die Herzöge von Kärnthen, das Versprechen guter christlicher Regierung in die Hände des Herzogbauers gelegt haben – den Herzogsstuhl. Dieses Erinnerungszeichen, welches wohl das älteste Denkmal verbriefter Volksrechte genannt werden kann, liegt an der Landstraße von St. Veit nach Klagenfurt auf einem ausgedehnten Weidefelde.

Anknüpfend an den Besuch, den der österreichische Kronprinz dem historischen Ueberbleibsel uralter Volksrechte jüngsthin abstattete, führen wir unseren Lesern dieses interessante Vermächtniß früherer Tage heute in Bild und Wort vor.

Wo jetzt der Herzogsstuhl steht, befand sich früher die alte Römerstadt Virunum, die Haupt- oder doch eine der ersten Städte Noricum’s, die mit den zahlreichen Landhäusern vornehmer Römer sich weithin an den das Thal rings begrenzenden Bergabhängen ausdehnte; zu allen Zeiten und ganz vor Kurzem wurden hier schöne Funde aus der Römerzeit aus der Erde gegraben, die im Antikencabinet in Wien und im historischen Museum zu Klagenfurt aufbewahrt werden. Später aber im Mittelalter, nachdem die Stadt der Römer im Getümmel der Völkerwanderung lange zerstört oder verlassen worden, war die Gegend, auf der sie gestanden, wieder der Mittelpunkt neu beginnenden Culturlebens und gerade dieser Punkt der Schauplatz einer Ceremonie geworden, die wohl werth ist, unser Interesse in Anspruch zu nehmen.

Nicht fern vom Herzogsstuhl, von diesem aus sichtbar, liegt an einer mäßigen Anhöhe die Pfarrkirche Karnburg, in deren Nähe die alte Karantanerburg stand, welche der Hauptsitz der alten, besonders der slavischen Herzoge von Kärnthen war; in der Umgebung der noch vorhandenen Ruinen stand noch vor Kurzem der seitdem in das Museum von Klagenfurt übergegangene „Fürstenstein“, der mit zu der erwähnten feierlichen Ceremonie verwandt wurde. – Hier fand nämlich seit ältesten Zeiten bis zu Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts eine eigenthümliche, in vieler Beziehung merkwürdige Einsetzung und Huldigung der Herzoge von Kärnten statt, welche von den Chronisten ziemlich übereinstimmend in folgender Weise beschrieben wird.

Der vom Reiche mit Kärnthen belehnte Fürst, der nach altem Gebrauche eingesetzt werden sollte, begab sich mit seinem Gefolge auf das Saal- oder Zollfeld, wie die Gegend damals genannt wurde und noch jetzt genannt wird, und zwar zuerst nach der Karantanerburg. Der Fürst erschien im grauen, groben Bauerngewande mit einem rothen Gürtel, woran eine große Tasche hing, in die er Brod, Käse, sein Geräth und ein mit rothen Riemen gefaßtes Jagdhorn gelegt hatte. Darüber hatte er einen grauen Mantel geworfen. Auf dem Haupte trug er einen Bauernhut von gleicher Farbe mit einer Schnur und an den Füßen roth gebundene Bauernschuhe. In der Hand hielt er einen Stab.

Auf dem erwähnten Fürstenstein saß ein Bauer aus dem Geschlechte der Edlinger (auch Herzogbauer genannt), an welches dieses Recht durch Abstammung vererbt worden. Ihn umgab in weitem Kreise das Volk von Kärnthen. Es begann nun der Zug des Landesfürsten zu dem auf dem Steine sitzenden Bauern, wobei zwei aus den Edlen des Landes ihm zunächst gingen und ein gefleckter Stier und ein geflecktes Pferd geführt wurde. Hinter ihnen schritten im höchsten Prunke die Vornehmen und Edlen des Landes einher, darunter insbesondere der Graf von Görz als Pfalzgraf. Sobald der Herzog mit seinem Gefolge bei dem Bauer angelangt war, fragte ihn dieser:

„Wer ist dieser, den Ihr mit Euch einherführet?“ worauf die Begleiter erwiderten:

„Es ist der neue Herzog; ihn hat der Herr gesandt. Du sollst ohne Säumen ihm den Stuhl einräumen.“

„Das thue ich nicht!“ antwortete der Bauer, „wenn Ihr mich nicht versichert, daß er dessen werth sei.“

„Das geloben wir Dir,“ war die Antwort der Edlen, die der Bauer weiter fragte:

[535] „Ist er ein Freigeborner? Ist er ein Freund und Vertheidiger des wahren Glaubens? Wird er ein gerechter Richter, ein Beschützer der Wittwen und Waisen, der Armen und Unglücklichen sein?“

„Wir geloben Dir, daß er dies ist und sein wird. Er wird Dir einen Eid schwören. Du sollst sechzig Pfennige, den gefleckten Stier und das Pferd erhalten, und Dein Haus wird frei von allen Abgaben sein.“

Hierauf gab der Bauer dem Herzoge einen Backenstreich, ermahnte ihn, sein Versprechen zu halten und entfernte sich, die beiden Thiere mit sich fortführend. Der Herzog bestieg hierauf den Stein, schwang, auf demselben stehend, das entblößte Schwert nach allen Seiten und gelobte, ein gerechter Richter und Vertheidiger des Glaubens sein zu wollen. Zuletzt that er aus seinem Bauernhut einen Trunk frischen Wassers und beendete damit die Feierlichkeit. Nun begab sich der Herzog mit allem Gefolge in die Kirche zu Maria-Saal, wo ein Prälat die Messe las und den Herzog, noch im Bauernkleide, segnete. Erst zum darauf folgenden Mahle erschien er im fürstlichen Gewande. Nach aufgehobener Mahlzeit begab sich Alles auf das Zollfeld, wo der Herzogstuhl steht.

Dieser hat zwei durch eine Rücklehne getrennte Sitze. Auf dem gegen Ost gekehrten nahm der Herzog Platz, empfing die Huldigung, sprach Recht und vertheilte die Lehen; auf dem andern ließ sich der Graf von Görz nieder und vertheilte die ihm in Kärnthen zustehenden Lehen, womit die ganze Inaugurationsfeier zu Ende war.[1]

In späterer Zeit entzogen sich die Landesfürsten der Einsetzungsceremonie in Karnburg und empfingen nur, auf dem Herzogsstuhle sitzend, die Huldigung der Landstände, leisteten dagegen das Versprechen und den Eid, die Rechte des Landes aufrecht zu erhalten. – So war die Feier am Herzogsstuhle in Kärnthen, die dem Eide eines Fürsten auf die Verfassung der Sache nach völlig gleich kam.

Der Fürstenstein, der noch vor ein paar Jahren auf einem Acker unweit der Kirche von Karnburg stand, ist nun im Museum zu Klagenfurt zu sehen und hat vollkommen die Form des obersten Theiles eines Säulenschaftes mit dem Capitäl, mit einer Höhe von beiläufig einundeinhalb Fuß; auf der oberen Fläche des Capitäls erkennt man noch die Spuren des eingemeißelten kärnthnerischen Wappens. Nach der ganzen Form des Steines zu schließen, wurde er aus den Ruinen von Virunum hierher gebracht und als Fürstenstein gebraucht, zu welchem Zwecke wohl später das Landeswappen eingemeißelt wurde.

Der Herzogsstuhl selbst besteht, wie schon erwähnt, aus zwei Sitzen, die durch eine Rücklehne getrennt sind, die, aus einem Stücke gemacht, sechs Fuß hoch ist. Die Sitze selbst sind aus ganz roh geformten ungleichartigen Steinen zusammengesetzt. Aus dem Umstande, daß nicht zusammenpassende Steine zum Aufbau verwendet und nothdürftig zu Sitzen zusammengestellt wurden, geht deutlich hervor, daß sie nicht eigens für den Herzogsstuhl angefertigt, sondern, wie sie eben vorgefunden, auch benutzt worden sind; höchst wahrscheinlich wurden auch diese Steine den Ruinen der verlassenen Römerstadt entnommen und, entsprechend der rauhen Zeit, bei Auswahl und Aufbau ohne Sorgfalt und Schönheitssinn zu Werke gegangen. Im Jahre 1834 hat man den Herzogsstuhl mit einem Eisengitter umgeben, zunächst wohl, um ihn als solchen kenntlich und die Vorübergehenden darauf aufmerksam zu machen; denn geschützt ist er durch seine massive Schwere und Kunstlosigkeit wohl zur Genüge.

Zwei Inschriften finden sich am Stuhle. Die eine an der Lehne soll deutlich Rudolphus dux geheißen haben, ist aber gegenwärtig ganz und gar unleserlich. Die andere befindet sich an den Steinen, welche die nordwestliche Ecke des Stuhles bilden, läuft von oben nach unten und läßt deutlich die Worte „Masueti veri“ erkennen; auf einer andern Seite kommt noch einmal das Wort „Veri“ vor. – Jarnik, der überhaupt das ganze Denkmal den Slaven vindiciren wollte, erklärte diese Inschrift für slavisch und deutet sie so: „Er hat den wahren Glauben“, was auch frageweise genommen und so mit der dem Herzog vorgelegten Frage in Verbindung gebracht werden kann. Der gegenwärtige Director des kärnthischen Geschichtsvereines M. v. Moro aber hat aus der Stellung und Art der Buchstaben, so wie aus dem Sinne und Klang der Worte das Unwahrscheinliche dieser Annahme nachgewiesen und die näherliegende aufgestellt, daß, wie die Steine Römersteine, auch die Inschrift eine römische sei. Leider hat in neuester Zeit ungeachtet des Gitters eine frevelnde Hand die theilweise schon schwer leserlich gewordenen Buchstaben besser auszumeißeln versucht und dadurch jede weitere Untersuchung unmöglich gemacht.

Der Zeitpunkt, wann der Herzogsstuhl errichtet und die beschriebene Ceremonie eingeführt worden, läßt sich mit Bestimmtheit nicht festsetzen, doch ist es wahrscheinlich, daß sie aus der Zeit der slavischen Fürsten des Landes, aus dem Ende des siebenten oder dem achten Jahrhundert stamme. Ein Kärnthner Chronist sagt, nachdem die Heiden (Avaren) das Land verwüstet und wieder abgezogen, habe das Volk sich aus einem christlichen Bauerngeschlechte einen Herzog gewählt und auch für die Zukunft die Belehnung des Herzogs durch einen Bauern eingeführt. So erklärt sich die Ceremonie mit den dabei vorkommenden Fragen allerdings ziemlich ungezwungen.

Sie hat sich, so alt sie war, lange erhalten, auch nachdem die Slaven wieder vertrieben worden waren. Herzog Ernst der Eiserne war der letzte Fürst, der am 18. März 1414 dem Inaugurationsacte am Fürstenstein in Karnburg sich unterwarf. Die folgenden Regenten empfingen meistens die Huldigung der Landstände am Herzogsstuhl und unterließen die Einsetzung und Eidesleistung gegen Ausstellung einer schriftlichen Schadlosverschreibung und Bestätigung der Privilegien. Der letzte Fürst, der auf dem Herzogsstuhle saß und die Huldigung empfing, war Erzherzog, dann Kaiser Ferdinand der Zweite. Am 28. Jänner 1596 unterzog er sich der Ceremonie. Ferdinand der Dritte und Vierte ließen die Huldigung durch Bevollmächtigte, aber noch am Herzogsstuhle, die folgenden aber im Landhause zu Klagenfurt vornehmen.

Länger als der Gebrauch am Zollfelde waren die Rechte des Herzogbauers aufrecht erhalten, wie der Bauer genannt wurde, in dessen Familie das Recht, auf dem Stuhle zu sitzen und den Herzog einzusetzen, vererbt wurde; er wurde auch Edelbauer, Edlinger oder geradezu Herzog genannt und hatte seinen Wohnsitz in Blasendorf. Es ist unbekannt, wann und wie die Familie zu diesem Rechte gelangte; urkundlich nachweisbar ist nur, daß dem Edlinger vom Erzherzog Ernst dem Eisernen 1414 die Steuerfreiheit für seine zwei Huben in Blasendorf ertheilt wurde; die folgenden Regenten bestätigten diese Freibriefe, so Kaiser Leopold der Erste im Jahre 1660 in Klagenfurt, wo er den Herzogbauer vor sich kommen ließ und zur kaiserlichen Mittagstafel zog. – Die letzte diesbezügliche Urkunde ist die Verordnung des Kaiser Franz vom 15. Februar 1823, womit er dem Josef Edlinger [536] Steuerfreiheit etc. erneuerte, der jedoch, der letzte seines Geschlechtes, noch im nämlichen Jahre starb.

Einige andere sonderbare Rechte, die nach einigen Chronisten einheimische Familien geübt haben sollen, sind schon weit früher erloschen, aber an sich merkwürdig genug. So sollen die Gradeneker das Recht gehabt haben, so lange der Herzog am Stuhle saß, wo immer im Lande Heu zu mähen und zu behalten. Die Portendorfer und nach ihnen die Mardoxe waren berechtigt, während dieser Zeit, was immer für Gut, dessen Eigenthümer sich mit ihnen nicht abfinden wollte, abzubrennen, ja denen von Rauber stand es zu, so lange der Herzog belehnte und Recht sprach, beliebig im Lande zu plündern. In der That finden sich auf das sogenannte Brennamt bezügliche Urkunden noch aus dem Jahre 1414 vor. Wahrscheinlich sollten diese Rechte das Volk die Schrecken der herrenlosen Zeit und damit das Bedürfniß fühlen lassen, demselben durch schnelle Einsetzung des Landesfürsten ein Ende zu machen.

Alle diese Rechte sind, wie das Feudalrecht überhaupt, verweht worden, von dem frischen Lebenshauche, den das wieder erstandene Recht des Volkes zur Selbstbestimmung und -Regierung durch die Thäler wehen ließ. Ueber den Boden, der nur wenige Reste des einst so reichen Lebens der römischen Pflanzstadt Virunum birgt, eilt nun fröhlich die Locomotive durch das Thal, in welches alte Thürme und Mauerreste längst zerfallener Burgen neugierig herunter schauen, in welchem aber doch wohlerhalten und in ehrender Umfriedung der Herzogsstuhl steht, wohl das älteste Denkmal constitutioneller Volksrechte.

Daß es mit den Farbentönen der Landschaft, deren immer wechselndes Spiel das Auge des Laien wie des Malers erfreut und erfrischt, deren Wandel auch der alltäglichen Aussicht unseres Fensters stets neue Reize leiht, eine andere Bewandtniß haben müsse, als mit den Farben des Tuschkastens und der Palette, begreift sich von selbst. Das Weiß des Kreidefelsens freilich, das Ockergelb eisenreicher Thonmassen und viele Farben des nackten Bodens und Gesteins sind so körperlicher Natur, daß wir mit ihnen sogar andere Gegenstände färben können. Ein Anderes gilt schon von dem Grün der Vegetation, dem Kleide der Landschaft; am duftigsten aber und erst in neuerer Zeit entschleiert sind die Farbengeheimnisse der Luft und des Wassers. Ein mit ultramarinblauer Aequator-Fluth gefülltes Glas, ein Stück Eis aus indigoblauer Gletscherspalte, ein Ballon schwarzblauer Luft vom Faulhorn, Alles das sieht, in der Nähe betrachtet, farblos aus, und wir könnten einen Augenblick geneigt sein, diese Farben für ebenso körperlos und den Dingen fremd zu halten, wie die Farben des Regenbogens, welche im Grunde dieselben bleiben würden, auch wenn es Spiritus statt Wasser regnete.

Beschäftigen wir uns zunächst mit dem Wasser, dem belebenden Elemente der Landschaft. Die natürliche Farbe des Wassers ist ein Blau von solcher Zartheit, daß es erst bei einer gehörigen Masse und Tiefe desselben zur Erscheinung kommt. Wenn das aus den verschiedensten Wärme-, Farbe- und chemischen Strahlen zusammengesetzte weiße Sonnenlicht in’s Wasser dringt, so werden die einzelnen Theile nach einander absorbirt und ausgelöscht. Zuerst gleich an der Oberfläche werden die für unser Auge unsichtbaren Wärmestrahlen, welche die Temperatur des Wassers erhöhen, aufgenommen. Ihnen folgen die schneller schwingenden rothen, dann die gelben, grünen und zuletzt die blauen und violetten Strahlen ganz in der Reihenfolge der Regenbogen- oder Spectral-Farben. Durch eine hinreichend dicke Schicht des Wassers gelangen also nur die blauen Strahlen hindurch, und so erklärt sich leicht, weshalb Höhlen, die an der Oberfläche des Meeres liegen, und hauptsächlich nur durch Tageslicht erhellt werden, welches durch dicke Wasserschichten gedrungen ist, in einem magischen blauen Lichte strahlen, wie die berühmte Azurgrotte von Capri. Da jedoch auch die blauen und violetten Antheile des Sonnenlichtes bei hinreichender Tiefe endlich verschluckt werden, so wird auf dem Meeresboden der violetten Dämmerung Finsterniß folgen, und alle Gewässer, die so tief sind, daß man trotz ihrer vollkommenen Klarheit den Grund nicht mehr sieht, müßten bei ebener Oberfläche schwarz wie Tinte, einen bloßen Glanzstreifen zurückwerfend, erscheinen. Daß das Wasser uns auch von außen gesehen farbig erscheint, ist, wie Tyndall’s neuere Untersuchungen dargethan haben, dadurch bedingt, daß alles Wasser mehr oder weniger feine, feste Körpertheilchen in sich schwimmend enthält, die aus dem Innern der Fluth das auf sie fallende Licht emporwerfen. Diese Theilchen müssen aber so fein sein, daß das Licht hinreichend tief dringen kann, um so viel von den andern Farbentheilen des weißen Lichtes eingebüßt zu haben, daß die tiefer dringenden Farben für sich zur Erscheinung kommen können. Es wird also wesentlich von der sehr wechselnden Menge dieses feinen Wasserstaubes abhängen, ob uns das Wasser grasgrün, blaugrün, grünblau, azurblau oder indigoblau erscheint.

Als Tyndall im Winter 1870 bis 1871 nach Algier segelte, um dort die Sonnenfinsterniß zu beobachten, sammelte er aus den verschiedenen Gegenden des atlantischen Oceans Meerwasserproben von allen Färbungen zwischen Hellgrün und Dunkelblau und füllte damit numeriere Fläschchen, um zu Hause vermittelst eines einfachen Verfahrens die Menge der in jeder Probe enthaltenen festen Theilchen zu bestimmen. Seine Methode bestand darin, daß er in einem dunklen Raume einen Strahl von elektrischem oder Sonnenlicht durch die Flüssigkeit fallen ließ. Aehnlich dem durch ein Astloch oder eine Ritze des geschlossenen Fensterladens in die staubreiche Stube dringenden Sonnenstrahl, erschien bei diesem Versuche die Lichtlinie im Wasser um so schärfer und heller leuchtend, je mehr Wasserstaub vorhanden war, und als die Reisenotizen mit den Laboratoriumsergebnissen verglichen wurden, zeigte sich, daß das hellgrüne Meerwasser bei aller äußern Klarheit am unreinsten war, das ultramarinblaue reiner, das indigoblaue am reinsten.

Aus Versuchen scheint übrigens hervorzugehen, daß erhöhte Temperatur des Wassers das Verschlucktwerden der nichtblauen Strahlen vermehrt und daher die Bläue der dem Aequator näheren wärmeren Meere erhöhen kann. Daß aber auch in solcher ultramarin- oder indigoblauen Fluth die grüne Farbe, wie es die Theorie fordert, auftreten kann, bewies Tyndall, indem er einen weißen Gegenstand, z. B. einen Porcellanteller, tief in dieselbe hineinsenkte, der sich dann ganz wie jene lichtemporschickenden Staubtheilchen oder mikroskopischen Meeresthiere verhielt und, da er eben nicht tief genug gesenkt werden konnte, auch im blauesten Meere stets meergrün, d. h. in einer aus Blau und Grün gemischten Farbe, erschien. Natürlich gilt ganz das Nämliche von der Färbung des Gletschereises, und auch hier bemerkt man in den Spalten, Klüften und Thoren der Eismasse alle möglichen Abtönungen zwischen dem lichtesten Hellblau bis zum gesättigten Azur und frischen Lauchgrün. Doch zeigt selbstverständlich nur das durchsichtige Eis diese Farben, während blasige Massen, ebenso wie Schnee und Wellenschaum, weiß aussehen, da sie das Licht unverändert zurückwerfen. Durch im Wasser aufgelöste fremde Substanzen können diese Farbenerscheinungen geändert oder erhöht werden, und man glaubt z. B., daß bei Erzeugung der lebhaft grünen Farbe mancher Gebirgsseen gelbliche organische Substanzen beteiligt seien, die, in größerer Menge vorhanden, das Wasser zuletzt bräunlich bis schwärzlich aussehend machen. Die dem reinen Wasser eigenthümliche blaue Farbe kann durch aufgelöste Mineralstoffe, z. B. durch Kieselsäuregehalt, wie sie manche Mineralquellen (namentlich die Geyserquellen Islands) zeigen, sehr erhöht werden, und ein solches Wasser erscheint dann aquamarinblau selbst in der Karaffe. Doch ist die hiervon abgeleitete Meinung des französischen Naturforschers Collas, daß die blaue Farbe alles Wassers und sogar der Luft von darin enthaltenen Kieselsäuretheilchen abhängig sein solle, keineswegs wahrscheinlich.

Man hat früher zuweilen geglaubt, daß die Spiegelung [537] des blauen Himmels die einfache Ursache der blauen Farbe des Wassers sei. Gewiß ist, daß, wenn uns bei klarem Wetter seichte Bäche und Teiche aus einiger Entfernung blau erscheinen, in diesem Falle nur die Spiegelung des Himmelsgewölbes die Ursache ist. Umgekehrt aber ist es wahrscheinlich das Wasser allein, welches in fein vertheilter Gestalt dem Himmelsgewölbe seine wechselnde Färbung giebt. Die atmosphärische Luft ist, wie man annimmt, vollkommen durchsichtig, das Firmament müßte uns schwarz erscheinen, und wiederum sind es feine schwebende Körperchen, die einen freundlichen blauen Vorhang vor den finstern Abgrund des Weltalls weben. Allein die Entstehung dieser blauen Farbe muß hier auf ganz anderem Wege vor sich gehen. Bereits Newton hat vermuthet, daß das Himmelblau vielleicht in ähnlicher Weise durch Zurückwerfung der Lichtstrahlen von den Wandungen sehr dünner Wasserbläschen erzeugt werde, wie das Blau der Seifenblasen in der Nähe ihrer dünnsten Stellen. Im Jahre 1849 hat der deutsche Physiker Clausius diese Vermuthung durch genaue Untersuchung zu einem hohen Grade der Wahrscheinlichkeit erhoben, doch muß man annehmen, daß dieses blassere Blau der einzelnen Bläschen erst durch gegenseitige Zuwerfung der Strahlen die gehörige Stärke und jene wunderbare, beinahe schwärzliche Tiefe erlangt, welche das blaue Zelt des Gebirgs- oder Tropenhimmels auszeichnet. Eine solche Zuwerfung des Lichtes von einem Bläschen zum andern ist es nach Tyndall’s ansprechender Vermuthung auch, welche die Himmelsbläue mondloser Sternennächte erzeugt, indem auf solche Weise ein Theil des verborgenen Sonnenlichtes bis an den Mitternachtshimmel gelangt. Je mehr sich jedoch diese in der Luft schwebenden Dunsttheilchen verdichten, desto mehr verliert das Blau durch Vermehrung des gleichzeitig zurückgeworfenen weißen Lichtes an Tiefe und Reinheit, wie es denn selten in der Nähe des dünstereichen Horizonts dieselbe Schönheit zeigt, wie in den dem Zenithe näheren Regionen. Sobald sich aber diese Dünste zu Nebel oder Wolken verdichten, zersetzen sie das weiße Licht bekanntlich nicht mehr, sondern werfen es in unverändertem weißem Glanze zurück. Der Physiker Brücke hat endlich in neuerer Zeit durch eine scharfsinnige Betrachtung bewiesen, daß in ähnlicher Weise wie dünne Bläschen auch alle hinlänglich verdünnten Staub- oder Dunsttheilchen, kurz jede leichtere Trübung eines durchsichtigen Mittels wirken können, und hierin liegt die Erklärung des Goethe’schen „Urphänomens“, nach welchem jedes trübe Mittel, das sich vor einem dunkeln Hintergründe ausbreitet, zum Beispiel Rauch, eine bläuliche Färbung zeigen muß.

Die in den tieferen Luftschichten reichlicher vorhandenen Wasserbläschen und feinen Staubtheilchen sind es nun ohne Zweifel auch, welche, gemeinschaftlich wirkend, Dasjenige hervorbringen, was wir den Duft der Landschaft nennen. Nicht nur bringen sie jenes allmähliche Undeutlicherwerden der Umrisse und Farben und Verschwimmen der Ferne, welches der Maler unter dem Namen der Luftperspective begreift, zu Stande, und welches den hauptsächlichsten Anhalt für unsere Fernenschätzungen giebt, sondern auch jenen silbergrauen bis tiefblauen Duft der Ferne, welcher Berge und Wälder des Horizontes verschleiert. Diese besonders im Gebirge und in südlicheren Breiten sehr intensive, die Ferne verschönernde und Sehnsucht erweckende Farbe der „blauen Berge“ entsteht demnach in ganz ähnlicher Weise wie das Blau des Himmels selbst und ist wie dieses allerlei Schwankungen in seiner Tiefe und Reinheit unterworfen. Wenn starke Feuchtigkeit der Luft, wie sie dem Regen voranzugehen pflegt, oder ein eben beendigter Regen diese feinen Stoffe niedergeschlagen hat, erscheinen die Umrisse der Ferne schärfer, die den Horizont schließenden Bergketten dadurch scheinbar näher gerückt, und im ersteren Falle prophezeit man im Gebirge aus der guten Aussicht baldiges Regenwetter.

Dieses durch Zurückwerfung und Interferenz (gegenseitiges Einwirken der Lichtstrahlen auf einander bei ihrem Zusammentreffen) der Strahlen entstehende Blau des Fernenduftes hat nun mit dem Himmelblau und anderem zurückgeworfenem Lichte noch die besondere Eigenschaft gemein, zu seinem größten Theile polarisirtes Licht zu sein. Darauf gründet sich ein leichtes, erst in den letzten Jahren bekannt gewordenes Mittel, das polarisiere Licht des Landschaftsduftes abzublenden, und dadurch den die Ferne verhüllenden Schleier nach Belieben emporzuheben, schnell wie man den blauen Dunst der Pflaume abwischt, ehe man sie genießt. Dieses den Reisegenuß sehr erhöhende Mittel besteht in einer kleinen leicht mit sich zu führenden Vorrichtung, die man in allen optischen Läden kaufen kann, in dem seit lange bekannten und nach seinem Erfinder benannten Nicol’schen Prisma. Professor Hagenbach richtete zuerst im Jahre 1871 die Aufmerksamkeit der Gebirgsreisenden aus dieses einfache Mittel, den Horizont von dem jeder Fernsicht hinderlichen Dufte zu reinigen, welches in Verbindung mit dem Fernrohre auch dazu dienen kann, die in jenem Dufte verschwimmenden und dadurch unsichtbar werdenden Augenpuncte aufzusuchen und so gewissermaßen den Reisenden von der Unbill der Witterung zu emancipiren, das heißt, so lange es nicht gerade regnet oder nebelt, stets eine weite Aussicht zu haben. Aus den näheren Mittheilungen meines Freundes Dr. Thomas in Ohrdruf, welcher, ohne von Hagenbachs Beobachtungen Kenntniß zu haben, auf einer Alpenreise im Jahre 1871 das Nicol’sche Prisma zu ähnlichen Zwecken verwendet hatte, erlaube ich mir einige für Touristen gewiß interessante Einzelnheiten mitzutheilen.

Richtet man das Prisma nach einer Gegend des Himmelsgewölbes, welche von dem augenblicklichen Stande der Sonne um neunzig Grad entfernt ist, weil dort die Polarisation am stärksten ist, so sieht man bei der Drehung des Prismas die Bläue plötzlich zunehmen, und aus dem dunkler gewordenen Grunde erscheinen vorher kaum sichtbare Wölkchen plötzlich haarscharf und sich leuchtend abhebend. Am Horizont findet mit der Drehung des Prismas ein Schwinden und Wiederkehren des Landschaftsduftes statt, wobei in der richtigen Stellung sofort die fernen Hügelketten in jene Klarheit der Umrisse und scheinbare Nähe versetzt werden, wie man sie sonst, wie oben erwähnt, nur bei nahendem oder eben vorübergegangenem Regenwetter erblickt. Natürlich erscheinen dabei die Umrisse etwas lichtschwächer, weil eben ein Theil des Lichtes, nämlich alle polarisirten Strahlen abgeblendet sind. Dagegen gewinnen durch die Ablösung des Oberflächenschimmers alle Farben an Tiefe und Reinheit, und niemals sieht man das erquickende Grün der Wiesen und Matten satter und saftiger, als durch eine solche Vorrichtung, die den die Färbung beeinträchtigenden Glanz von den Halmen und Blättern nimmt. Die feinsten Schattirungen des Grüns entfernter Wälder und Felder sondern sich, sodaß das Bild an Plastik zu gewinnen scheint. Richtet man das Prisma auf eine Wasserfläche, so wird der Oberflächenglanz abgestreift, das Blau oder Grün des Gebirgssees erscheint leuchtender und lebendiger als je, und ist man dem Wasser nahe, so kann man den Blick tiefer in die krystallenen Fluthen versenken und Gegenstände darin sehen, die man vorher nicht erkannte. Mit einem Worte, allen Denen, welchen der Anblick der schönen Natur nicht so gleichgültig ist, wie dem weisen Sokrates, der lieber die Menschen studirte, oder dem Dr. Johnson, der da meinte, wenn man ein grünes Feld gesehen, habe man alle gesehen, wird eine solche Vorrichtung reichen Genuß gewähren, und wir wollen hinzufügen, daß sie auch die Betrachtung der Gemäldegalerien wesentlich erleichtert, indem sie den hinderlichen Firnißglanz entfernt und so die Betrachtung der Gemälde in allen Richtungen gestattet.