Die Gartenlaube (1869)/Heft 25

[385]

| No. 25. | 1869. | |

Illustrirtes Familienblatt. – Herausgeber Ernst Keil.

Wöchentlich 1½ bis 2 Bogen. Vierteljährlich 15 Ngr. – In Heften à 5 Ngr.

Je entschiedener wir alle Hemmnisse der Auswanderung unserer armen Volksgenossen nach durch Freiheit Glück verheißenden Ländern verurtheilen, um so energischer müssen wir der trügerischen Verlockung derselben durch ehr- und gewissenlose Auswanderungs-Agenten entgegentreten, deren „Geschäft“ es ist, gegen glänzenden Sündenlohn arme, unwissende deutsche Bauern- und Taglöhner- Familien in eine weiße Sclaverei zu verführen, von welcher sie oft nur der Tod erlöst. Und weil alle Flugschriften und Zeitungswarnungen bis jetzt noch nicht vermocht haben, bis zu denen vorzudringen, die auch in dieser Beziehung die redlichen Wächter und Führer des Volks sein sollten, so versucht es die „Gartenlaube“ den Weg zu ihnen zu finden, indem sie denselben ein Bild der schlimmsten Auswanderergefahr an’s Herz legt.

Die gefährlichsten Auswanderungsverlockungen geschehen durch sogenannte Contracte, durch welche der Deutsche schon hier für seine Bestimmung im neuen Lande sich binden läßt. Alle diese Contracte übertrifft aber an Nichtswürdigkeit der sogenannte

welcher dem Auswanderer freie Reise und Ueberfahrt zusichert, wogegen er sich durch seine Unterschrift unter einem „Contract“ genannten, aber „Verpflichtung“ überschriebenen Schriftstück verpflichtet, sämmtliche dafür aufgelaufene Kosten nach Antheil-Berechnung vom Geschäftsgewinn abzuarbeiten. Letzteres gelingt ihm jedoch nie, und er ist Sclave für sein ganzes Leben.

Tausende von Deutschen schmachten in dieser Sclaverei, – und trotz alledem, trotz aller öffentlichen, von der brasilianischen Regierung selbst ausgegangenen Verwarnungen vor solchen „Parcerie-Verträgen“ gehen immer noch Jahr um Jahr Schiffsladungen solcher deutscher „lebendiger Fracht“ nach Brasilien.

Um da endlich gründlich zu helfen, hat sich die unterzeichnete Verlagshandlung mit dem sichersten Kenner der deutschen Auswanderung und ihrer Wohnsitze, mit Friedrich Gerstäcker, verbunden. Derselbe hat, was in Zeitungsartikeln nicht möglich ist, all’ die vielen einzelnen Fingerzeige in einer Erzählung vereinigt; er konnte darin die „Agenten“ portraitiren, daß sie auch ein wenig Gebildeter wieder erkennt, er malt dem Auswanderungslustigen den ganzen Weg und das Schicksal vor, das er durchzumachen hat; es werden die brasilianischen Gutsbesitzer so scharf, wie die „deutschen Consuln“ geschildert, wie sie leider hie und da noch sind. Die Erzählung vergißt nichts, was dem Auswanderungslustigen die Augen öffnen kann. Und so ernst ist es dem Verfasser und dem Verleger dieser Erzählung mit dem Zweck derselben: „Rettung der Deutschen vor der weißen Niggerei in Brasilien“ –, daß Beide auf jeden Gewinn aus dem Vertrieb dieser Schrift verzichten, damit der Preis derselben sie dem Aermsten zugänglich machen könne.

Mehr noch als den armen Auswanderern selber, möchte diese Schrift den wahren Freunden des Volks, den gewissenhaften Berathern desselben an’s Herz zu legen sein. Alle Ortsbehörden, Bürgermeister wie Schultheißen, Ortspfarrer und Schullehrer, an die alle vorzugsweise sich das Vertrauen des Volkes wendet, sollten ihrem eigenen Gewissen zu Liebe aus dieser Schrift sich über das wahre Wesen des Parcerie-Vertrags belehren, um nicht durch Unkenntniß die Mitschuld zu tragen an dem unsäglichen Elend, das durch die gemeinste Agentenschurkerei, die diese öffentliche Brandmarkung längst verdient hat, gerade über die Redlichsten der armen bethörten deutschen Bauern- und Arbeiterfamilien verhängt wird.

Die Schrift: „Ein Parcerie-Vertrag. Erzählung zur Warnung und Belehrung für Auswanderer und deren Freunde. Volksbuch von Friedrich Gerstäcker“ kostet 10 Bogen stark nur 9 Sgr.

Der alte deutsche Wald am See, der bisher zur Nachtzeit nur die falben Mondstrahlen auf seinen Wipfeln und über die moosige Decke zu seinen Füßen hatte tanzen sehen, sollte heute Nacht einen buntfarbigen Traum haben. Fürstliches Gold und durchlauchtigste Befehle hatten auch hier wieder einmal die glänzenden Eigenschaften der Wünschelruthe gezeigt – in wenig Stunden war die Waldwiese bis zur Unkenntlichkeit verwandelt worden. Jetzt, im letzten Schein der Abendsonne mochten freilich diese Vorbereitungen zu einer brillanten Illumination ziemlich [386] nüchtern und unscheinbar aussehen; wenn aber erst alle diese Sternenkränze und farbenschimmernden Ballons in die Sommernacht hineinglühten, dann durfte der alte Wald schon meinen, die Gnomen hätten ein Stück unterirdischer Feenwelt emporgehoben, um seine scheuen Dryaden zu blenden.

Der Wink des Fürsten hatte viel Glanz, Reichthum und Schönheit auf dem kleinen Wiesenplan versammelt. Freilich die allerschönsten und jüngsten Damen waren noch nicht sichtbar – sie sollten als Elfen, Zigeunerinnen, Räuberbräute und was sonst der Wald an poetischen und phantastischen Gestalten besitzt, im lebenden Bild erscheinen. Ein Purpurvorhang spannte sich vor mehrere der prächtigen Eichenstämme, um im geeigneten Moment droben unter dem Laubdach zu verschwinden und das festgezauberte Bild der Jugend und Schönheit inmitten lebender, naturwüchsiger Dekorationen zu zeigen – ein pikanter Gedanke, den künstlerische Hände bis in die feinsten Details auszuführen gesucht hatten.

Alle diese Anstalten zu einem glänzenden Fest ließen nichts zu wünschen übrig, dagegen war man nicht sicher, ob es auch ungestört verlaufen werde. Man litt schwer unter einer entsetzlichen Hitze; Fächer und wehende Taschentücher waren unausgesetzt in Bewegung; selbst unter den Eichen und Buchen herrschte die ungemilderte Gewitterschwüle – kein Blatt regte sich; der sonst so bewegliche Spiegel des Sees lag glatt und träge wie geschmolzenes Blei in seinem Uferring, und der letzte Sonnenduft flog als okergelber Schein über den Himmel hin.

Langsam, mit nachdenklich gesenktem Kopf und die Hände auf dem Rücken verschränkt, kam der Portugiese vom Waldhause her. Er war auch einer der Geladenen, aber er gehörte nicht zu ihnen, die sich Alle ohne Ausnahme amüsiren wollten – dieses finster dräuende Gesicht warf einen Schatten vor sich her, wie die leise aufsteigenden Gewitterwolken am Horizont.

Dann und wann schwoll das Stimmengeräusch auf der Waldwiese empor wie das Brausen einer fernen Brandung und drang herüber auf den einsamen Waldweg – der Portugiese blieb jedesmal wie festgewurzelt stehen, und sein feuriges Auge drang durch das Dickicht mit dem Ausdruck der entschiedensten Abneigung; dennoch schritt er entschlossen weiter, wie Einer, der das ihm feindselige Element aussucht, um sich mit ihm zu messen.

Plötzlich rauschte es neben ihm im Gebüsch – eine reizende Zigeunerin stand vor ihm und vertrat ihm mit einer sehr energischen Haltung den Weg.

„Halt!“ rief sie und hielt ihm ein allerliebstes kleines Terzerol entgegen, das seine Abstammung von Pappe und Goldpapier nicht verleugnen konnte.

Sie trug eine schwarze Halbmaske vor dem Gesicht; allein die Stimme, die bei aller entwickelten Energie und Kühnheit doch ein wenig gezittert hatte, das runde Kinn mit dem Grübchen und der ganze lieblich geformte untere Theil der Wangen, der wie weißer, duftiger Sammet unter dem schwarzen Spitzenbart hervorschimmerte, ließen den Portugiesen nicht einen Augenblick im Zweifel, daß die schöne Hofdame vor ihm stehe.

„Mein Herr, es gilt weder Ihren Amethysten und Topasen, noch der Börse!“ sagte sie, indem sie sich bemühte, ihrer Stimme sonore Festigkeit zu geben. „Ich ersuche Sie, mich in Ihrer Hand lesen zu lassen!“

Schade, daß die blasse, ätherische Blondine den Triumph der Freundin nicht sehen konnte – der düstere Mann konnte allerdings lächeln, und wie interessant wurde sein schöner Kopf unter dem Sonnenschein, der die Züge flüchtig erhellte!

Er streifte den Handschuh ab und hielt die innere Fläche seiner Rechten hin.

Sie wandte blitzschnell den Kopf nach allen Seiten, und die Augen, die wie schwarze Diamanten aus der Maske funkelten, tauchten mißtrauisch in das Gebüsch. … Ihre feinen Finger bebten bedenklich, als sie die Hand des Portugiesen berührten.

„Ich sehe hier einen Stern,“ erklärte sie in scherzendem Ton, während sie scheinbar mit großer Aufmerksamkeit die Lineamente prüfte. „Er sagt mir, daß Ihnen sehr viel Macht über die Herzen der Menschen verliehen sei – selbst über fürstliche. … Aber ich darf Ihnen auch nicht verheimlichen, daß Sie dieser Macht allzu sehr vertrauen.“

Ein köstliches Gemisch von Ironie und Belustigung lag in dem feinen Lächeln, das abermals durch die Züge die Mannes zuckte. Er stand so überlegen vor der reizenden Wahrsagerin, daß sie sichtlich mit sich rang, um nicht aus ihrer Rolle zu fallen.

„Sie lachen mich aus, Herr von Oliveira,“ sagte sie, indem sie, seine Hand sinken lassend, verlegen das Terzerol wieder in den Gürtel steckte; „aber ich werde meine Behauptung motiviren. … Sie schaden sich durch Ihren – entschuldigen Sie, mein Herr – durch Ihren entsetzlich rücksichtslosen Freimuth!“

„Wer sagt Ihnen denn, schöne Maske, daß ich das nicht weiß?“

Die glänzenden Augen richteten sich erschrocken auf das braune Gesicht des Sprechenden.

„Wie – Sie könnten mit voller Absicht Ihren eigenen Vortheil mißachten?“ fragte sie in überstürzender Hast.

„Kömmt es nicht vor Allem darauf an, was ich für meinen Vortheil halte?“

Sie stand einige Secunden lang völlig rathlos da ihre Augen hingen am Boden – dennoch schien sie nicht gewillt, ihre Mission so rasch und erfolglos beendet zu sehen.

„Darüber kann ich freilich nicht mit Ihnen streiten,“ hob sie wieder an. „Sie werden mir jedoch den allgemein gültigen Satz zugeben, daß es nicht gut ist, Feinde zu haben.“ Sie griff abermals, wenn auch zögernd, nach seiner Hand und tippte mit dem Zeigefinger auf die innere Fläche derselben. „Und Sie haben Feinde, schlimme Feinde,“ fuhr sie, in den früheren halbscherzenden Ton verfallend, fort. „Da sehe ich z. B. allein drei Herren, die den Kammerherrnschlüssel tragen – sie bekommen Nervenschmerzen und Krämpfe, wenn sie demokratisches Element von ferne wittern – damit soll jedoch nicht gesagt sein, daß ich nicht auch eine entschiedene Feindin desselben bin – auch ich darf freimüthig sein, nicht wahr, mein Herr? … Jene Drei sind indeß weniger gefährlich. … Da ist aber eine ältere Dame, sie gilt viel bei Seiner Durchlaucht, hat sehr kluge Augen und eine scharfe, feine Zunge’ –“

„Aus welchem Grunde beehrt mich die Frau Gräfin Schliersen mit ihrem Haß? –“

„Still, mein Herr! Keinen Namen! Ich beschwöre Sie!“ rief die Hofdame entsetzt mit unterdrückter Stimme. Ihr schöner Kopf machte abermals jene blitzschnellen Schwenkungen nach allen Seiten hin, und im ersten Schrecken sah es aus, als wolle sie dem Portugiesen die kleine Hand auf den Mund legen. – „Die Dame beschützt die Frommen im Lande und kann Ihnen die vier Judenkinder in Ihrem Erziehungshaus nicht vergeben –“

„Also die Frau mit den klugen Augen und der scharfen feinen Zunge sitzt im Regiment –“

„Sicher – und hat bedeutenden Einfluß. … Sie kennen den Mann mit dem Marmorgesicht und den langen, schlaffen, Augenlidern –“

„Ah, der Mann, der vierzig Quadratmeilen und einhundertfünfzigtausend Seelen vertritt und sich à la Metternich oder Talleyrand geberdet –“

„Er wird heftig, wenn man Ihren Namen nennt, mein Herr – schlimm, sehr schlimm und doppelt bedenklich für Sie, als Sie ihm durch eine Unvorsichtigkeit bei unserem allerhöchsten Herrn leider ein williges Ohr verschafft haben –“

„Ei – waren meine Verbeugungen reglementswidrig? –“

Sie wandte sich unwillig ab.

„Herr von Oliveira, Sie machen sich lustig über unseren Hof,“ sagte sie gekränkt, aber auch zugleich mit einem Anflug von Impertinenz. „Übrigens, so klein er ist, es scheint doch, daß Sie, nach Ihrer eigenen gestrigen Aussage, die Erfüllung mancher Wünsche von ihm erwarten – wenn ich nicht irre, haben Sie sich eine geheime Audienz erbeten –“

„Sie irren sich doch, scharfsinnige Maske – die Audienz soll mit Nichten eine geheime sein – aber eine besondere – am liebsten nähme ich den weiten, freien Himmel und tausend Ohren als Zeugen dazu.“

Sie sah mit scheuem Forschen in das Gesicht, das sie vollständig im Zweifel ließ, ob er spotte oder ob er sich wirklich herablasse, ihr eine Mittheilung zu machen.

„Nun denn,“ erklärte sie bestimmt und mit einer für eine Hofdame fast unbegreiflichen Rückhaltslosigkeit, „ich kann Ihnen versichern, daß diese Audienz, gleichviel ob im weißen Schloß [387] oder in der Residenz zu A. oder unter Gottes freiem Himmel, schwerlich stattfinden wird –“

„Ah –“

„Sie haben gestern auf dem Heimweg von Greinsfeld behauptet, ein frommer Feldherr sei eine Absurdité?“

„Ei, war der Ausspruch so interessant, daß ihn bereits die Damen des Hofes wissen? … Ich habe gesagt, meine Dame, daß mich das beständige Citiren des Namens und der Gnade Gottes im Munde eines Soldaten, der mit Passion Soldat sei, anwidere – das Sinnen auf Mord und Todtschlag der Menschen und wiederum die inbrünstige Hingebung an den, der jeden dieser Hingeschlachteten als Vater liebe, seien für mich unvereinbar; es käme dabei nur ein Drittes heraus: die Frömmelei. … Und was weiter?“

„Was weiter? Aber um’s Himmelswillen, wissen Sie denn nicht, daß Serenissimus mit Leib und Seele Soldat ist, daß er am liebsten alle seine Landeskinder uniformirte?“

„Ich weiß es, schöne Maske.“

„Und auch, daß der Fürst um Alles nicht für unfromm gelten möchte?“

„Auch das.“

„Nun, das mache mir Jemand klar! Ich verstehe Sie nicht, Herr von Oliveira. … Sie haben sich mit einem einzigen Tag am Hofe zu A. unmöglich gemacht“ fügte sie mit sinkender Stimme hinzu.

Die junge Dame war sichtlich traurig und bewegt. Sie legte die Hand an das Kinn und sah mit gesenktem Kopfe auf die Spitze ihres goldgestickten Stiefelchens.

„Sie kennen, wie ich sehe, die Eigenthümlichkeiten des allerhöchsten Herrn so gut wie ich,“ fuhr sie nach einem sekundenlangen Schweigen fort. „Es ist deshalb wohl eigentlich überflüssig, Ihnen zu sagen, daß er nichts thut, ja, fast nichts denkt ohne den Mann mit dem Marmorgesicht und den schlaffen Augenlidern – Sie werden wissen, daß es unmöglich ist, zu seiner Person zu dringen, wenn es dieser Mann nicht will – aber neu ist es Ihnen doch vielleicht, daß derselbe Ihre Audienz bei Serenissimus nicht will. … Sie haben nur noch heute Gelegenheit, den Fürsten von Angesicht zu Angesicht zu sehen – benutzen Sie die Zeit! …“

Es schien, als wolle sie in das Gebüsch zurückschlüpfen, allein sie wandte sich noch einmal um.

„Mein Herr, Sie werden das Maskengeheimniß ehren?“

„Mit unverbrüchlichem Schweigen.“

„Dann leben Sie wohl, Herr von Oliveira!“ Das kam schwach, fast wie ein Seufzer von den Lippen der jungen Dame. Gleich darauf verschwand die reizende Gestalt im Dickicht – nur das purpurrothe Käppchen mit den Perlenbehängen leuchtete noch dann und wann über dem Buschwerk.

Oliveira setzte seinen Weg fort. Hätte die schöne Hofdame noch einen Blick auf dieses entschlossene Gesicht zurückwerfen können, sie würde sich triumphirend gesagt haben, daß ihre Mission nicht ohne Erfolg geblieben sei.

Auf der Waldwiese machte das Erscheinen des Portugiesen große Sensation. Das Durcheinander der Stimmen sank für einen Moment zum Flüstern herab. Die Damen drängten sich in Gruppen zusammen, und ihr Geberdenspiel, die unsägliche Neugierde in den hinüberstarrenden Augen waren in der That nicht minder ausdrucksvoll, wie das unverblümte Bezeichnen eines Gegenstandes, das die Naturkinder mit dem Zeigefinger bewerkstelligen.

Die drei Besitzer des Kammerherrnschlüssels schüttelten dem Ankommenden in sehr biederer Weise die Hand und übernahmen das ermüdende Werk der Vorstellung mit aller Selbstverleugnung und Anmuth der geborenen Cavaliere. Zum Glück für den „interessanten Bewohner des Waldhauses“ wurde der Schwall von Namen, der um seine Ohren flog, wie durch einen Zauberschlag unterbrochen – man stob auseinander und reihte sich bescheiden, in dichtgedrängten Colonnen am Saum des Waldes hin – der Fürst war in Sicht.

Die Meisten von denen, die jetzt ihre Augen erwartungsvoll auf den vom See herlaufenden Weg hefteten, hatten einst mit der Gräfin Völdern verkehrt. Die Herren, fast ohne Ausnahme, waren enthusiastische Bewunderer ihrer Schönheit gewesen und konnten sie nicht vergessen. Freilich waren in ihrer Erinnerung üppige Pracht und das gefährliche Weib identisch – sie hatten die herrlichen Formen nie anders gesehen, als umwogt von Spitzengeweben, oder in strahlender Seidenhülle – und doch, als das Mädchen im züchtigen weißen Kleide am Arm des Fürsten den Festplatz betrat, da klang der Name des längst Begrabenen von allen Lippen.

Seiner Durchlaucht Gesicht strahlte vor Vergnügen über die gelungene Ueberraschung. „Gräfin Sturm!“ berichtigte er mit lauter Stimme die Ausrufungen, indem er auf Gisela zeigte. „Unsere kleine Gräfin Sturm, die sich nur in das traurige Krankenzimmer zurückgezogen hat, um dereinst die Welt als reizender Schmetterling zu überraschen.“

Man drängte sich beglückwünschend um die junge Dame – man beachtete nicht, daß das liebliche Gesicht todtenblaß und kalt blieb, daß die Augen am Boden hingen, als seien die Wimpern thränenschwer – es war reizende Verwirrung und Befangenheit und machte die Erscheinung doppelt anziehend; das Bild des glänzenden, stolz und sicher einherrauschenden Gräfin Völdern erblich neben dieser jugendlichen Anmuth und Verschämtheit. … Niemand sah, wie sich für wenige Sekunden der Bühnenvorhang theilte, wie zwischen den purpurnen Falten eine bleiche zornig gefaltete, diademgeschmückte Stirne und zwei funkelnde schwarze Augen erschienen, die in verzehrendem Haß die vielumworbene Mädchenerscheinung suchten.

„Nun, lieber Baron, was sagen Sie zu diesem ersten Auftreten?“ fragte der Fürst triumphirend den Minister, während er Gisela nach einem Sitzplatz führte.

Die Gesichtsfarbe Seiner Excellenz spielte wieder in’s Grünliche, wie Frau von Herbeck zitternd bemerkte – die steinerne Ruhe der Züge aber erschien tadellos.

„Ich sage, daß ich zu den Skeptikern gehöre, Durchlaucht,“ entgegnete er mit einem kalten Lächeln, „daß ich mich zu dem abgedroschenen, aber unstreitbar wahren Gemeinplatz bekenne: ,Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben.’ … Ich traue der Sache so wenig, wie dem Himmel, der uns unfehlbar einen Platzregen in die Illumination schicken wird.“

Der Fürst warf einen besorgten, aber auch undignirten Blick nach dem rücksichtslosen Himmel, an welchem eben der letzte Abendschein verblaßte. Die Ausläufer einiger Wolken, die bis dahin wie ein zartgelb gefärbten Flaum über den Waldwipfeln gehangen hatten, verdunkelten sich plötzlich und nahmen einen bedenklichen Charakter an. Nichtsdestoweniger gab der Fürst das Zeichen zum Beginn des Festes, und mit ihm erbrauste die Jubelouvertüre von Weber aus dem Dickicht – Serenissimus hatte die vortreffliche Hofcapelle aus A. hierher berufen.

Der Fürst ging während des Musikstückes umher und begrüßte seine Gäste. Er kam auch in Oliveira’s Nähe; allerdings verfinsterte sich sofort seine Stirn, und die kleinen, grauen Augen nahmen eine gewisse Starrheit an; allein es mußte eine zwingende Macht in den imposanten Erscheinung des merkwürdigen Fremden liegen, eine Ueberlegenheit, der gegenüber weder Herablassung, noch ein verächtliches Ignoriren möglich war.

Die Gräfin Schliersen, die, eine athemlose Spannung in den Zügen, unfern gestanden hatte, rauschte plötzlich indignirt weiter, und auf dem grünlichen Gesicht Seiner Excellenz erschien jenes verächtliche Lächeln, mit welchem er über die „Schwäche“ seiner fürstlichen Herrn und Freundes hinwegzusehen pflegte. … Man hatte einen Eclat erwartet, man hatte sicher vorausgesetzt, Serenissimus werde wortlos vorüberschreitend den Portugiesen mit jenem starren Blick fixiren, der den Betroffenen in den tiefsten Abgrund fürstlicher Ungnade schleudern, und infolge dessen er sich schleunigst entfernen mußte … und nun vergaß der alte schwache Herr plötzlich, daß dieser Mann ihn schmählich beleidigt hatte – er begrüßte ihn mit einem freundlichen Handwinken und sprach mit ihm, wie mit allen Anderen.

Mittlerweile litt eine junge Mädchenseele tausend Schmerzen. Alle die fremden Stimmen, die mit süßen Schmeicheleien auf Gisela eindrangen, peinigten sie. Hatte nicht ihr Vater gesagt, daß gerade diese Menschen den Verdacht des Betruges ihrer Großmutter gegenüber unerbittlich und geflissentlich festhielten und deshalb das schlimme Gerücht nicht sterben ließen? … Und nun schwärmten sie für „die göttergleiche Gräfin“, die sie alle zärtlich geliebt und tief verehrt haben wollten! … Sie fühlte eine Art von Haß und Erbitterung gegen diese’ Menschen, die sämmtlich [388] die Larve der Convenienz vorgebunden hatten und mit schamloser Stirn ihre gleißenden Lügen als feine Gesittung, Anstand und Formenvollendung verkauften.

Und dort an einem Baume lehnte der Mann aus dem Waldhause in ungezwungener, fast nachlässiger Haltung. Er hatte sich sofort nach der Begrüßung des Fürsten isolirt. Seine Augen schweiften achtlos über die Menge hin – er schien nur dem wundervollen Orchester zu lauschen.

Gisela wagte nicht hinüberzusehen – sie wandte geflissentlich den Kopf seitwärts in dem Gefühl tiefster Schmach und Demüthigung. Jetzt wußte sie, weshalb er sie damals auf der Waldwiese mit allen Zeichen der Abneigung von sich gestoßen hatte – sie sagte sich ferner, daß er vollkommen berechtigt gewesen war, die Gastfreundschaft auf ihrem Grund und Boden zurückzuweisen – man nimmt nicht an, da, wo man verachtet! … Er kannte den schlimmen Leumund ihrer Großmutter, er wußte so gut, wie alle Versammelten hier, daß das Hauptvermögen der jungen Gräfin Sturm ein veruntreutes war – er, der stolze, unbestechliche Charakter, verachtete aus tiefster Seele ein Geschlecht, das eigentlich verdient hätte, am Pranger zu stehen, und welches doch, bei aller Gemeinheit seiner Gesinnung, in unbegrenztem Hochmuth die übrige Menschheit zu seinen Füßen sehen wollte – und sie war die letzte Vertreterin dieses Geschlechts; sie hatte, getreu den Traditionen des edlen Hauses, ebenfalls den Fuß auf den Nacken ihrer Untergebenen gesetzt, sie hatte gewähnt, durch ihre hochadelige Geburt hoch über Anderen zu stehen, während sich doch der eigentliche, wahre Adel unter den räuberischen Händen ihrer Großmutter spurlos verflüchtigt hätte. …

Und nun saß sie wie festgebunden da. Sie mußte schweigen, unverbrüchlich schweigen; sie durfte nicht zu dem einsamen Mann hinübergehen und, vor seiner Majestät niedersinkend, sagen: „Ich weiß, daß der Heiligenschein ein falscher war! – Ich leide unsäglich! Ich will mein ganzes Leben daran setzen, das Verbrechen jener Frau auszulöschen – nur nimm den Fluch der Verachtung von meinem Haupt!“

Sie saß regungslos da mit dem tiefernsten, todtenblassen Gesicht – und in der Menge ging es flüsternd von Mund zu Mund: „Schön, wunderschön ist das Mädchen; aber der Fürst irrt sich – sie ist nicht hergestellt!“

Das Dunkel brach so schnell herein, daß Aller Augen ängstlich den Himmel suchten. Allerdings hing eine grollende Wolkenschicht über den Wipfeln; allein noch bewegte sich kein Blättchen oder Zweiglein in jenem Wind, der jäh aufbraust und wie in gewaltigen Trompetenstößen den Ausbruch des Gewitters anzeigt. … Man that am besten, den unliebenswürdigen Himmel einstweilen noch zu ignoriren – über den mächtigen Pyramiden des köstlichen Fruchteises vergaß man die drückende Hitze, und in diesem Moment wurde ja auch das Tageslicht überflüssig. So plötzlich, als ob ein elektrischer Funke entzündend weiterspringe, flammten die Sternenkränze, Ballons und Fackeln auf und gossen bunte Lichtwogen über See, Waldwiese und den dräuenden Himmel.

Und nun begann die unvergleichliche Musik zum Sommernachtstraum. Der Purpurvorhang rauschte empor – da lag die ruhende Titania, bedient von ihren Elfen. … Nie hatte wohl jene diamantenfunkelnde Frau einen solchen Sieg gefeiert, wie in diesem Augenblick! Vergessen war das stille, bleiche Mädchen, das fürstliche Huld auf den Schild gehoben hatte, vergessen das neue, jugendkeusche Gestirn über dem verführerischen Weib, dessen wundervolle Formen sich weich und hingebend auf dem blumenbesäten Moosteppich hinstreckten.

Man jubelte und lärmte – immer wieder mußte sich der Vorhang erheben – Alles, was an Bildern folgte, ließ kalt; selbst die reizende Esmeralda-Sontheim erlitt eine empfindliche Niederlage.

„Schöne Titania, sind Sie zufrieden mit Ihren Erfolgen?“ fragte der Fürst, als die Baronin nach dem Schluß der Vorstellung am Arm ihres Gemahls vor Seiner Durchlaucht erschien.

Serenissimus war sehr rosiger Laune. Er hatte sich in den Zwischenpausen mit Gisela unterhalten und gefunden, daß sein Schützling zwar ein traurigernstes Mädchen, in ihren Antworten jedoch nicht minder schlagfertig sei, als weiland die geistvolle Gräfin Völdern.

„Ach Durchlaucht, ich würde vielleicht recht stolz und eitel geworden sein,“ versetzte die schöne Titania mit milder Stimme; „aber die Sorge hat mich wirklich an diese sogenannten Erfolge gar nicht denken lassen. … Ich habe, während ich unerbittlich still liegen mußte, nur mein armes Kind im Auge gehabt, meine kleine Gisela – sie sah so todtenbleich und leidend aus! Die Angst hat mich fast verzehrt! … Durchlaucht, ich fürchte, ich fürchte, mein Töchterchen ist seiner wohlthätigen Verborgenheit allzufrüh und sehr zu seinem Nachtheil entzogen worden … Gisela, mein Kind –“

Sie verstummte. Die junge Dame hatte sich erhoben – sie stand plötzlich ihrer Stiefmutter in wahrhaft königlicher Haltung gegenüber. Das so schmerzlich bedauerte bleiche Gesicht war mit einem flammenden Purpur übergossen, und die braunen Augen maßen die falsche, erbärmliche Komödiantin mit einem langen, verachtungsvollen Blick.

Jetzt war sie die Siegerin, das las Seine Excellenz ohne Mühe in den Zügen des Fürsten und der herandrängenden, lauschenden Menge.

„Gisela, keine Scene, wenn ich bitten darf!“ gebot er hervortretend mit finsterer Strenge – er selbst aber sah aus, als wollten ihm die Nerven treulos werden. „Du liebst es, Dich zu steigern – hier ist jedoch nicht der Ort, einen Ausbruch Deiner Krämpfe abzuwarten. … Frau von Herbeck, führen Sie die Gräfin ein wenig seitwärts, bis sie sich beruhigt haben wird!“

Das gequälte Mädchen wollte sprechen; aber jählings zusammenschreckend, schloß sie die bebenden Lippen wieder.

„Ist diese Diamantenpracht echt, Excellenz?“ fragte in demselben Augenblick die tiefe, ruhige Stimme des Portugiesen – sie klang so dominirend, daß Alles umher verstummte. Oliveira stand neben dem Minister und zeigte auf die „vergötterten Steine“ der Elfenkönigin.

Der Minister fuhr zurück, als habe er einen Schlag in sein fahles Gesicht erhalten; seine Gemahlin aber wandte sich mit dem Ausdruck tiefster Empörung in dem schönen Antlitz an den Frager.

„Glauben Sie, mein Herr, die Baronin Fleury könne es über sich gewinnen, die Welt auch nur mit einem einzigen falschen Stein täuschen zu wollen?“ rief sie erzürnt.

Aus der Wandermappe der Gartenlaube.

II.[1]

Auf unserer Tour von Zell im Zillerthale nach dem Schwarzensteingletscher gelangten wir in verhältnißmäßig kurzer Zeit, nach Ueberkletterung eines gewaltigen brüchigen Steinwalles, auf den oberen Firn, der noch ziemlich hart war und keine besonderen Schwierigkeiten bot. Nach circa einer Stunde waren wir am Fuße des eigentlichen Domes angelangt. Schon tauchte im fernen Osten und Süden eine Gebirgsreihe nach der anderen auf, allein ich wollte mit Detailansichten nicht Zeit verlieren, und auch nicht den Totaleindruck, der meiner auf der Spitze harrte, abschwächen. Nach manchen Mühen und nicht unbedeutenden Gefahren, die sich besonders an der letzten fast senkrechten Eiswand darboten, erreichte ich, dem ersten Führer voraneilend, als der erste um halb zwölf Uhr Mittags die Spitze des Löfflers, ein kleines, geneigtes, längliches Dreieck, von blasigem Hocheis bedeckt, mit Raum für fünf bis sechs Personen; fast von allen Seiten fällt sie in jähen Eiswänden ab.

Ein lauter Jauchzer entwand sich meiner Brust, doch erstarb derselbe, kaum daß er meinem Munde entflohen. Kein Echo hallte von den benachbarten Bergen, Alles war still und einsam. Natürlich schweifte mein Blick halbtrunken über alle die Höhenzüge,

[389] [390] Bergketten, Thäler und Alpen, ohne einen Ruhepunkt zu finden. Der Eindruck war zu groß, zu überwältigend.

Um uns möglichst rasch zu kräftigen, wurde der Plaid ausgebreitet, der Mundvorrath ausgepackt und unter freiem Himmel in einer Höhe von nahezu elftausend Fuß über dem Meere im Genusse einer großen, unermeßlichen Rundschau das Diner eingenommen. Die Schilderung der Rundschau erlassen uns die Leser; sie erführen ja doch nur Namen. ohne Farbe und Klang. Genug, daß nach dem außerordentlich großartigen Genuß in der That mein Scheiden von der Höhe ein schmerzliches und wehmüthiges war; doch die Zeit mahnte zum Aufbruche, und wollten wir noch die lange Tour zur Schwarzensteinalpe machen, so durften wir nicht säumen. Nachdem Alles verpackt war und ich noch einen Jauchzer als Lebewohl in die Lüfte hinausgesandt, stiegen wir ab, alle fest am Seile.

Nach einer sehr anstrengenden Tour, bei welcher aus langen steilen Strecken spiegelglatten Eises Stufen in dasselbe gehauen werden mußten, gelangten wir glücklich, aber etwas ermattet auf den oberen Firn und bald auch zu der großen Firnkluft, oder vielmehr dem Bergschrund, der uns Vormittags so viel zu schaffen gegeben. Hier wurde nun Kriegsrath gehalten. Die gut im Andenken stehende Reit- und Rutschpartie über das Eisband (vergl. Illustration S. 268) schien keinem recht zu behagen, am allerwenigsten aber mir, der ich mir durch das Sitzen auf dem Eisgrate bereits einen ganz gediegenen Rheumatismus zugezogen hatte. Ich rieth daher, anstatt abwärts, quer über den Firn zu gehen, die weiter westwärts furchtbar zerrissenen Eislagen in der Höhe zu umgehen, um dann nordwärts gegen den großen Mörchenspitz steuernd, zur Alpe Schwarzenstein abzusteigen. Obgleich dies bei günstigem Terrain der nächste Weg zur genannten Alpe gewesen wäre, so meinte doch Bartl, daß wir auf unvorhergesehene Hindernisse stoßen, umkehren, und schließlich wegen Einbruchs der Nacht auf dem Eise übernachten müßten, was ihm nicht einleuchten wollte. Jedoch wenn ich Courage habe, wolle er mich schon begleiten, obgleich er diesen Weg noch nie gemacht. Da ich schon auf der Spitze diesen Gedanken nachhing, so hatte ich mir oben mit Hülfe des Perspectives eine genaue Terrainzeichnung gemacht, die ich dem Bartl zur Verfügung stellte. Nachdem er einige Zeit die Zeichnung umgekehrt in den Händen gehalten und bedenklich in die verworrenen Bleistiftlinien geschaut, schüttelte er sein Haupt und meinte, er kenne sich da nicht aus, da er überhaupt gar nicht lesen und schreiben könne. Wenn ich es könnte, sollte ich nur vorausgehen, er werde mir schon helfen. Also band ich mir denn den Strick neu um und übernahm in Gottes Namen die „Führung der Führer“, die ganz ruhig und geduldig, in Erwartung der Dinge, die da etwa noch kommen würden, hinter mir einherschritten.

Genau meinem Plane folgend rückte ich einem blanken Firnfelde zu Leibe, das, mäßig ansteigend, in Form einer großen Kuppe sich über die unten befindlichen furchtbaren Eisbrüche wölbte. Wir waren etwa vierzig bis fünfzig Schritte weit gegangen, als ich plötzlich den Firn unter meinen Füßen weichen fühlte und sausend in die Tiefe fuhr. Mein Führer hinter mir, der auf ein so plötzliches theatralisches Verschwinden nicht vorbereitet war, sank in die Kniee, nur der zweite Führer hielt sich. Mit ihrer Hülfe wurde ich wieder aus der Kluft herausgezogen, und weiter ging es, jedoch diesmal vorsichtiger. Trotz einiger Uebung, die ich mir auf den Oetzthaler und Stubaierfirnen erworben hatte, konnte ich von der Ferne die verdeckten Klüfte, die meistens einen graubläulichen Schein haben, doch nicht immer entdecken, daher es denn kam, daß in dem erweichten Firn bald der eine, bald der andere „Verschwinden“ spielte, ein Vergnügen, das meinen beiden „Gefährten“ durchaus nicht behagen wollte, wenigstens äußerte sich der letzte, „er habe bis aufer genug, er sei schon ganz watschelnaß“ („er habe bis herauf genug, er sei schon durch und durch naß“), ein Uebelstand von dem ich jedoch auch nicht verschont blieb. Stets bis an die Kniee in den erweichten Firn einsinkend, gelangten wir endlich nach zweieinhalbstündiger Arbeit und manchen überwundenen Hindernissen matt und erschöpft zur tiefen Einsattelung, die den Floitengletscher vom Schwarzensteingletscher trennt und aus wild durcheinander geworfenen Eisblöcken und brüchigem Firn bestand. Hier mußte eine halbstündige Rast gehalten werden, wollten wir anders nicht ganz ermatten und uns zur morgigen ebenso anstrengenden Tour nicht untauglich machen. Der kleine Rest von kaltem Thee wurde unter uns vertheilt und mit etwas Chocolade genossen. Er trug wesentlich zur Erheiterung und Weckung unserer gesunkenen Lebensgeister bei, dem Fleische und Brode wurde auch tüchtig zugesprochen, und es war bereits sechs Uhr geworden, als wir mit allem Ernste an den Aufbruch denken mußten. Der Himmel, vordem noch rein, hatte sich im Süden etwas verdüstert und zeigte zerrissene Wolken streifen, Zeichen des eintretenden Föhn's oder Scirocco's (warmer, regenbringender Südwind), während die Luft schwül und warm war.

Mit Mißbehagen und einem bitteren Vorgefühl eines morgen etwa eintretenden Regens machten wir uns auf den Weg und erreichten in einer Stunde wieder festen Boden. O, wie that das so wohl, nach zwölfstündiger Wanderung, die Fußeisen wieder loszuschnallen und endlich sicher auftreten zu können! Abends nach acht Uhr zogen wir in die luftige Hütte der Schwarzenaualpe, 6457 Fuß über dem Meere, ein. Hier trafen wir schon zwei Fremde und einen Führer, die ganz gemüthlich um ein trauliches Feuer lagerten. Der eine der beiden Fremden war ein Professor aus Westphalen, der auf Mineralien ausging und am Roßruck Studien machte, der andere ein Maler aus Erfurt, beides liebenswürdige Persönlichkeiten. Die gegenseitige Bekanntschaft war bald gemacht, und ich verdankte schließlich diesem freundlichen Zufall frische Mund- und Weinvorräthe, indem die auf der Heimkehr begriffenen Fremden mir ihren Ueberfluß abtraten und ihren Führer dazu, weil er sich am Schwarzensteingletscher gut auskenne. Nach einer gründlichen Ruhe brach ich noch in der Morgendunkelheit auf. Beim ersten Schritt aus der Sennhüttenthür kam mir schon ein Strich ganz warmen Windes entgegen. Der Himmel war fast rein, nur einzelne stark zerrissene Windwolken verkündeten den Sturm in den oberen Lüsten. Schwarz, fast geisterhaft hoben sich, so gut man es sehen konnte, die mächtigen Felsmassen aus ihrer eisigen Umhüllung, und hie und da hörte man das monotone Stöhnen des lauen Südwindes, wie er um Fels- und Eiskanten fegte. Ganz erwünscht waren mir diese Anzeichen nicht, jedoch wollte ich, in der Hoffnung, daß der obere warme Wind anhalten und so der Himmel wenigstens bis Abends rein erhalten würde, die Partie wagen und schickte mich daher zum Aufbruche an. Schade, daß es so früh an der Zeit war das ganze herrliche Schwarzensteiner Panorama mit seinen gewaltigen Firnlagern und Eisfirsten, dem Hornspitz, Roßruck, Thurnerkamp, Hohe Möselspitz, Fürtschlagelspitz etc. hob sich nur matt und undeutlich hervor. Fast dämonisch klang von den nahen Gletschern das Dröhnen und Brechen des Eises, ein nur zu sicheres Zeichen, daß das Wetter bald umschlägt.

Mit Hülfe einer Holzfackel suchten wir, südöstlich steuernd, uns mühsam aus dem felsigen und schluchtigen Terrain herauszuarbeiten und gelangten endlich nach manchem unfreiwilligen Stolpern und Purzeln an das untere Ende des Schwarzensteingletschers, 7071 Fuß. Als ein Gletscher erster Ordnung, weiß derselbe seine Stellung auch zu wahren und breitet den gewaltigen zerrissenen Eismantel um sein Felsenhaupt, den Schwarzensteinspitz, 10,651 Fuß. Nachdem wir die prachtvollen Eisstufen und blauen Hallen seines nördlichen Absturzes bewundert, stiegen wir, dieselben im Osten umgehend, über Schuttfelder und ungeheure Steintrümmerlagen hinauf und erreichten um halb fünf Uhr Morgens das Eis, das nun auf viele, viele Stunden unser steter Begleiter sein sollte. Wie ganz anders that sich gestern auf dem Floitengletscher der rosige Morgen auf, wie freudig begrüßte ich gestern das erste Anschlagen der goldenen Strahlen an den fernen Eisgipfeln!

Heute war die Stimmung in der Natur und in uns eine gedrücktere. Eine böse Ahnung, als würden wir nicht ungefährdet das jenseitige Thal erreichen, beschlich mich und die Führer. In scharfen Linien zogen die Firngrate west- und ostwärts, manchmal in dichte Wolken aufgewirbelten Hochschnees sich hüllend; lauter und lauter dröhnte der Gletscher, neue Spalten werfend, und eine drückend schwüle Luft lagerte über uns. Wir schnallten die Fußeisen an, banden uns das Seil um die Mitte, und nach kurzem Ausblicke und erfolgter Besprechung über die einzuschlagende Richtung stiegen wir still und schweigsam das ungeheure Eisfeld hinan. Auf Anrathen des neuen Führers, Hanns, wurde eine mehr südliche Richtung genommen, ziemlich knapp an dem Abfall des Schwarzensteinspitzes, da der Gletscher (hier zu Lande auch Kees genannt) in der Mitte furchtbar zerrissen und zerklüftet und fast unüberschreitbar ist; auch war im Falle eines eintretenden Unwetters [391] der Rückzug hier weniger gefährlich. Je näher wir an den Eiskamm rückten, der sich vom Schwarzensteinspitz zum großen Mörchenspitz hinzieht, desto häufiger und größer wurden die Klüfte; auch gewann das Eis eine bedeutend unangenehme Neigung gegen Westen, die sich oft bis vierzig Grad steigerte. Wir umgingen und übersprangen, so lange es ging, die offen zu Tage liegenden Klüfte, hatten uns so ziemlich hoch hinaufgearbeitet, und ich dachte schon, die Partie könnte vielleicht noch ganz gut enden.

Da mit einem Male änderte sich die ganze Scenerie; der erste Führer, Hanns, der die Leitung übernommen, blieb stehen, stutzte, schaute, forschte, – kein Ausweg. Vor uns wild durcheinandergeworfene Eistrümmer, von der Größe eines Hauses, zerschellt, zerrissen, geborsten in den sonderbarsten Formationen. Links eine glatte Eiswand, die oben überhängend wurde, und unter uns, rechts, unbeschreibbar, ein Chaos von gewaltigen Klüften und Schlünden, die uns schwarz und grausig entgegenstarrten. Da war ein Vorwärtsdringen unmöglich, und wir mußten uns bequemen, umzukehren, um weiter westlich den Aufstieg zu versuchen. Mühsam wanden wir uns durch die Eisabstürze wieder hinunter, übersetzten eine breite Längskluft und versuchten neuerdings, die Schlünde umgehend, die frühere Höhe zu gewinnen. Schritt für Schritt trotzten wir dem feindlichen Elemente ab, klommen, dem Kommandoworte des noch immer beherzten Hanns folgend, über die kalten Stufen bald hinauf bald hinunter und befanden uns endlich auf einer kleinen, ziemlich ebenen Firnfläche. Hier wurde geruht und das Frühstück eingenommen, jedoch nicht mit der Fröhlichkeit und dem heiteren Sinne, der nach überstandenen Mühsalen in einer solchen Gesellschaft sonst zu herrschen pflegt. Der Himmel zeigte zwar noch nichts Drohendes, allein der Blick nach dem Eiskamme, den wir zu übersteigen hatten, bot kein erfreuliches Bild. So weit das Auge reichte, sah der Firn wie ein Sieb aus; mächtige Klüfte durchzogen denselben nach allen Richtungen, und mit dem Perspective konnte ich ungeheure Eisabstürze entdecken, die sich zwischen denselben in wildem Durcheinander aufthürmten. Ich sagte davon den Führern nichts, um ihnen nicht den Muth zu benehmen, beendete die Mahlzeit und mahnte zum Aufbruche.

Demgemäß band man sich wieder an das Seil und verbuchte nun, eine kleine zerklüftete Eishalde hinabsteigend (vergl. Illustration S. 268 „Passage über den Schwarzensteingletscher“), den jenseitigen Abhang zu erreichen, um von dort aus in schräger Richtung auf den ersehnten Kamm zu gelangen. Der erste Führer war so eben bedächtig bis zum abschüssigen Rande einer Kluft gekommen, als er plötzlich, Niemand wußte wie, das Gleichgewicht verlor und, da das Seil zum zweiten Führer, anstatt gespannt zu sein, schlaff herabhing, den letzteren mit gewaltigem Rucke zu Boden riß und auf der glatten Fläche mit sich schleifte. Mit übermenschlicher Anstrengung hielten ich und der letzte Führer den Strick krampfhaft in den Händen, um die anderen vor dem furchtbaren Sturze in die Tiefe zu retten, – doch vergeblich! Der durch den warmen Wind aufgeweichte Firn hatte sich unter den Zacken der Fußeisen geballt, ich verlor den Halt, riß den letzten Führer auch mit, und auf den Rücken stürzend, flog ich mit der anderen Karawane der gähnenden Kluft entgegen.

Dies Alles war das Werk eines Augenblickes und die Situation eine verzweifelte, ähnlich derjenigen, bei der im Jahre 1866 die Matterhornbesteiger L. Douglas, Hudson und Conforten verunglückten. Noch eine Secunde und wir ruhten mit zerschellten Gliedern vereint im gemeinsamen Grabe. Doch die Vorsehung hatte es anders beschlossen. Hannsl, der wackere, baumstarke Bursche, hatte bei seinem Sturze so viel Geistesgegenwart, mit Händen und Füßen sich mehr gegen das Ende der Kluft hinzuarbeiten, und dadurch auch uns eine mehr schräge Richtung zu geben. Sausend langte er unten an und prallte, auf dem Rücken liegend, mit beiden Füßen an die jenseitige Eiswand an, hier blieb er stecken und bildete, da die Kluft hier blos nahe vier Zoll breit war, eine Art Brücke. Fest eingestemmt und die Arme ausspreizend, empfing er mich, der über seinen Kopf hinausstürzte und links gegen eine Eisstufe anprallte. Der zweite Führer hatte sich zwischen mir und dem Hannsl eingekeilt, und bildete so mit uns einen hübschen Knäuel. Der dritte Führer wurde, obgleich er in die Kluft stürzte, von allen dreien noch erhalten. So hingen wir zwischen Himmel und Erde, zwischen Leben und Tod, nur durch ein Wunder gerettet.

Nun hieß es behutsam sein! Zuerst kroch ich empor, dann der zweite Führer, und als wir festen Fuß gefaßt, halfen wir, am Stricke ziehend, dem in die Kluft gestürzten wieder an’s Tageslicht, und brachten auch den Hannsl aus die Beine. Die ganze Operation hatte nahezu eine halbe Stunde gedauert. Keiner hatte bedeutenden Schaden genommen, nur ich blutete stark an der linken Hand, und der gestürzte Führer klagte etwas über Kopfweh.

Durch dieses kleine, aber höchst unangenehme Intermezzo ließen wir uns jedoch nicht aufhalten, sondern setzten, noch immer muthig und vertrauend, nach Verbandagirung der Wunden, unseren Weg weiter. Noch galt es ein ziemlich Stück Arbeit, bis wir den oberen Firn, und mit ihm den Anstieg zum letzten Eiskamme erreichen würden. Doch plötzlich – wie von Zauberhänden entrollt, wälzte sich von Westen her eine dichte Nebelmasse, die, immer näher und näher anrückend, uns endlich in ihren feuchten Mantel hüllte: feiner aufgewirbelter Hochschnee, vom nun losbrechenden Winde gepeitscht, drang auf uns ein und blendete uns förmlich, während eine plötzlich eingetretene Kälte uns Mark und Bein durchrieselte.

Unterdessen war es völlig Nacht geworden, und wir konnten keine vier Schritte vor uns sehen. Des Himmels Strafe war über uns gekommen! das hieß unsern Muth und unsere Kraft auf eine harte Probe stellen. War es wirklich Hochnebel, dem gewöhnlich Regen oder dichtes Schneegestöber folgt, so waren wir unrettbar verloren und sahen einem fürchterlichen Tode entgegen. Das wußte jeder von uns, und bleich und verstört sahen wir uns an. Niemand wagte einen Rath oder eine Meinung auszusprechen, wir waren alle von dem Eindrucke des Augenblicks überwältiget. Was nun thun? Umkehren war ebenso gefährlich, als vorwärtsgehen, und das Unwetter hier abwarten, war eine gewagte Sache. Doch sah ich mich zu letzterem gezwungen, denn bei der herrschenden Dunkelheit, bei dem Toben und Wüthen der entfesselten Elemente weigerten sich die Führer, auch nur einen Schritt weiter zu thun.

Wir breiteten den Plaid aus und ließen uns nieder. Keiner von uns sprach, jeder hatte mit seinen eigenen Gedanken sattsam zu thun. Es verging eine viertel, eine halbe, eine ganze Stunde – wir zitterten vor Kälte, – allein die Dinge gestalteten sich immer schlechter. Wie Ossian’s Schatten, gespenstergleich huschten die Nebelmassen an uns vorüber, in wüthenden Stößen sauste der Wind über die weiten Eisflächen, und ein heftiges Schneegestöber begann in den Lüften sein wunderliches Spiel. Jetzt sank auch dem Beherztesten der Muth! Wir waren verloren! - denn es hätte übermenschliche Kraft erfordert, aus diesen Eis- und Klüftenlabyrinthen, ohne Richtung und Anhaltspunkt von den entfesselten Elementen verhöhnt und gepeitscht, einen Ausweg zu finden. Still, zusammengekauert lag ich hinter einem Eisblocke, und Gedanken – Gedanken der Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung durchkreuzten wild meinen Kopf. Was trieb mich in diese unwirklichen Gefilde, in dieses trügerische Reich der Pracht und Herrlichkeit und des Todes zugleich, was verlockte mich, der tödtlichen Kälte, den tobenden Stürmen zu trotzen, das warme gebrechliche Leben über stundenlange Firnmeere zu lenken, um hier, halb erstarrt, ohne Hülfe, ohne Trost, hängend zwischen Leben und Tod, ein heiteres, fröhliches Dasein so traurig zu enden? Schmerzlich, unendlich schmerzlich gedachte ich der süßen Heimath, der lieben Meinen, die meine schreckliche Lage wohl nicht ahnten! So saß ich, ein Bild des Elends und des Jammers; doch hängt der Mensch so fest an dem warmen Leben, klammert sich so mit allen seinen Kräften an jeden Strohhalm, der auf den Wogen treibt, daß er, selbst ringend mit dem Tode, noch Rettung hofft. Und was vermochte nicht Geistesgegenwart, was Muth, Kraft und Ausdauer selbst gegen die tobenden Elemente!

Ich raffte mich auf und hieß meine Leute die Mundvorräthe auspacken. Ich gab ihnen Wein und Fleisch, vertheilte Cigarren, und fachte auf alle mögliche Weise ihre gesunkenen Lebensgeister wach zu rufen. Ja ich stimmte, obgleich mir selbst das Herz blutete, ein Lied an, und sandte einen hellen Jauchzer in die grauen Nebelmassen hinaus. Doch nichts vermochte die Muthlosigkeit meiner sonst wackeren Gefährten recht zu verbannen. Da plötzlich riß über uns der Nebel, und ein Blick überzeugte uns, daß, wenn auch die Nachbarberge tief in Nebel steckten und der Himmel eine Bleifarbe angenommen hatte, doch der oberste Firngrat noch frei war. In ein und einer halben bis zwei Stunden konnten wir, wenn es gut ging, denselben erreichen, und dann wären wir gerettet. Von neuem Muthe beseelt, ließ ich Alles schnell zusammen packen, eiferte meine Führer an, versprach ihnen doppelten Lohn, [392] und fort ging es, dem Wind und Sturme entgegen. Der gute Bartl war noch immer in tiefer Trauer, was ich dem armen Burschen nicht verargen konnte; war er doch Familienvater und hatte daheim Weib und Kinder, die seiner sehnsüchtig harrten. „Jetzt ist’s gerad gleich,“ seufzte er vor mir„ „ob wir unten oder oben hin sein, hin sein mer doch.“ („Jetzt ist es doch gleich, ob wir unten oder oben verloren sind, verloren sind wir dennoch.“)

Wir hatten eine kurze Strecke zurückgelegt, als wir wieder dicke, graue Nebelmassen vom Hornspitz daherrollen sahen. Rasch riß ich meinen Compaß heraus, skizzirte mit erstarrten Händen, so gut es ging, den Aufstieg und fixirte die Richtungslinie, und weiter ging es in den nun etwas sanften Firn. Wir sanken stets tief ein und konnten nur mit der größten Anstrengung vorwärts kommen. Bald waren wir wieder in Nebel. Suchend und die trügerisch überdeckten Klüfte bestmöglichst vermeidend, bald rechts bald links abschweifend, vielfach umkehrend und neu probirend, hatten wir uns doch ziemlich weit hinaufgearbeitet. Doch jetzt verließ uns die Kraft. Der erste Führer sagte gar nichts, sondern legte sich einfach auf’s Eis nieder, um zu schlafen. Auch ich war ganz erschöpft, und die zwei anderen Führer konnten sich kaum mehr weiter schleppen, Da mußte Wein her! – sonst waren wir verloren, denn wenn uns einmal der Schlaf gepackt, so war kein Erwachen mehr denkbar. O wie dankte ich da den beiden gastfreundlichen Fremden für den gespendeten Rebensaft! Sie haben einen großen Antheil an unserer Rettung!

Nachdem wir uns einigermaßen gestärkt und auch Hannsl sich des Bessern besonnen, das Schlafen bis Abends, wo wir uns in’s Bett legen konnten, zu verschieben, versuchten wir neuerdings vorwärts zu dringen.

Plötzlich gewann das Terrain an Steilheit und Glätte; wir wanden uns, die Fußeisen fest einstemmend, mühsam hinauf, ein freudiger Gedanke durchzuckte meine Seele, noch einige Schritte, und wir standen auf dem ersehnten Firngrate, der das Zillerthal vom Ahrnthale trennt. Es war zwölf Uhr Mittags, doch schien es wegen des dichten Nebels eher Abends sieben Uhr zu sein. - Wir waren gerettet. Bartl konnte nicht umhin, in seiner übergroßen Freude ein heißes Dankgebet zum Himmel zu senden, und begann sichtlich erregt in seinem frommen Sinne ein Vaterunser zu beten. Auch ich zollte dem Himmel meinen wärmsten Dank, daß er mir Geistesgegenwart und Kraft verliehen, mich den Armen des Todes zu entwinden. Nur der etwas schroffere Hannsl äußerte höchst naiv. Schau’, i hätt’ nit glaubt, daß mer da no beisammen waren.“ (Schau’, ich hätte nicht geglaubt, daß wir hier noch beisammen sein würden.) Auf der Schneide konnten wir es keine fünf Minuten lang aushalten; das Thermometer zeigte zwei und einhalb Grad unter Null, eiskalt und orkanartig pfiff der Wind um uns und die kleinen einzelnen Eisecken herum, ganze Wolken des losen Firnes vor sich her aufwirbelnd. Rund herum war Alles verhüllt, und wir konnten selbst die nächste Umgebung nicht unterscheiden. Nur das vermochten wir zu sehen, daß wir wirklich auf der Schneide waren, denn unter uns, südlich, zeigte sich beim momentanen Reißen des Nebels kein höherer Punkt, vielmehr brach hier der Firn in furchtbar steilen Wänden gegen das Ahrnthal ab. Wir standen zehntausendvierhundertundachtzig Fuß über’m Meer.

Hier konnten wir nicht absteigen, sondern mußten den Grat entlang gehen und eine Stelle suchen, wo wir es wagen konnten, hinunterzuklettern. Ich überließ dies meinen Führern, denn ich war fest in meinen Plaid gehüllt und folgte zitternd und fast erstarrt von Kälte mit klopfendem Herzen und kurzem Odem den Fußspuren der Anderen. Endlich hatte sich eine kleine Eisrinne gefunden, wo der Abstieg möglich schien, obgleich Hannsl bestimmt versicherte, das sei nicht der rechte Uebergang und nicht das Loch, wo er damals, vor vielen Jahren, herübergekommen sei; doch da half kein Besinnen, wir mußten hinab, der Wind und die Kälte waren zu unerträglich.

Langsam, langsam, Schritt für Schritt berechnend, krochen wir die steile Firnhalde hinab, wanden uns durch ein paar Eiskämme durch und erreichten ein kleines Firnplateau, das stark gegen Osten geneigt und gegen Westen, mithin auch gegen den Wind, durch einen Eisabsturz gedeckt war. Dem Hannsl schien die ganze Geschichte nicht recht zu gefallen; er blieb stehen, schüttelte den Kopf und meinte, da hätten wir uns vergangen und seien zuletzt blos in eine Hochmulde gerathen, die weiter gegen Süden abermals zu einem neuen Eisgrate ansteige. Wenn das der Fall wäre, so hätten wir oben zu früh gejubelt, denn ein solcher Marsch liege außer dem Bereiche unserer ohnedem schon gesunkenen Kräfte. Doch – mit einem Male erzitterten die Nebel, ein günstiger Windstoß fuhr in die dichten Massen und der verhängnißvolle Schleier riß über uns. Mit bebenden Lippen und hochklopfenden Herzen warteten wir, ob nicht auch unter uns der Nebel reiße, um einen Blick in die Tiefe werfen zu können, doch das sollte uns noch nicht vergönnt sein. Die Nebellücke schloß sich neuerdings, und wir waren so klug wie zuvor. Doch hatten wir beim Brechen des Nebels ein kleines Stück blauen Himmels entdeckt, das tröstete uns, und gerne wollten wir noch unsere letzten Kräfte anspornen, wenn nur Wind und Schneegestöber, unsere ärgsten Feinde, aufhörten.

Wir beschlossen daher, an einer etwas geschützten Stelle unter einem überhängenden Eisblocke ein wenig zu ruhen und zu warten, bis uns der Ausblick in die Tiefe gestattet würde. Der letzte Rest unseres Weines wurde herumgereicht, Fleisch und Cigarren neuerdings vertheilt, und so unsere Kraft wieder ein wenig gehoben. Das Schneegestöber hatte aufgehört, nur der Wind schien sein Toben noch nicht aufgeben zu wollen. Es war zwei Uhr Nachmittags; das Thermometer stand noch immer unter Null. Doch unsere frühere Hoffnung hatte uns nicht getäuscht. Heller und heller wurden die Nebel, der Wind hatte umgeschlagen und trieb nun in wilder Hast die dichten Schatten westwärts. Schon zeigten sich einzelne Stücke blauen Himmels, immer größer und größer wurden die Nebellücken und mit einem Male zerfloß der düstere Mantel. Klar und rein spannte sich über uns das blaue Himmelsgewölbe, und warm drangen die heiteren Strahlen der Nachmittagssonne in unsern erstarrten Körper. Wir waren aufgesprungen; neue Lebenslust und Muth durchbebte mein inneres. Jetzt war die Gefahr vorüber und wir gerettet. Tief, tief unten, von uns noch durch Eis und Felsabstürze getrennt, sah ich im schönsten Wiesen- und Wälderschmucke das liebliche Ahrnthal und weiter gegen Westen in blauer Ferne die Berge Pusterthals. O wie drang da der Blick so wonnerfüllt hinab zu den befreundeten Stätten, zu den Wohnungen der Menschen, von denen wir bereits auf immer Abschied genommen!

Nun galt es kein Zaudern; vorwärts mit neugestähltem Muthe und verjüngter Kraft ging es die steilen, vielfach zerrissenen Eis- und Felsenlagen hinunter; an einzelnen Stellen mußten Fußstapfen gehauen werden. Hannsl, dem jetzt das Terrain auch bekannter vorkam, drang ziemlich sicher vor. Noch hatten wir eine steile Eisrinne vor uns; da hinab mußten wir, denn rechts und links starrte das Eis in blauen Wänden. Ich wurde zuerst am Seile hinuntergelassen, dann der erste und zweite Führer, Hannsl war zurückgeblieben. Erst als wir drei bereits unten waren, entstand die Frage, wie denn Hannsl herabkommen könnte. Doch war er schnell gefaßt. Er hieß uns unten einen Halbkreis bilden, um ihn nötigenfalls aufzufangen, dann hieb er mit der Hacke um einen vortretenden Eisblock eine Art Rinne aus, legte in dieselbe den Strick, faßte denselben an beiden Enden und ließ sich so hinunter. Die Wand maß ihre dreißig bis vierzig Fuß Höhe. So waren wir denn Alle wieder glücklich vereint, und stiegen nun über die letzten Eistrümmer und Moränen hinab. In dreiviertel Stunden hatten wir festen Boden erreicht. Kein Mensch kann das Gefühl beschreiben, als wir wieder auf bewohnter Erde anlangten. Doppelt und dreifach dankte ich dem Himmel für unsre Rettung.

Mein Plan, den Uebergang über den Schwarzensteingletscher zu forciren, war gelungen, aber mit welchen Opfern! Meine Absicht, Messungen und Forschungen auf dem Eise vorzunehmen, war total vereitelt worden. Stets mit Sturm, Wind und Nebel und den Schwierigkeiten eines feindlichen Terrains kämpfend, zweimal in Todesgefahr, erschöpft an Geist und Körper saß ich da, ohne das erreicht zu haben, was ich erreichen wollte.

Ohne weitere Schwierigkeiten kam ich Abends ein Viertel auf neun Uhr glücklich in St. Johann im Ahrnthale an. Trotz der Dürftigkeit des dortigen Gasthauses wich ich keinen Schritt weiter; ich war todtmüde und so erschöpft, daß ich kaum noch eine Suppe zu mir nehmen konnte. Einen ganzen Monat lang spürte ich die Folgen dieser übermenschlichen Anstrengungen in allen Gliedern. Die Erinnerung an die bestandenen Gefahren wird mir aber zeitlebens bleiben.

[393]

Pariser Bilder und Geschichten.

Ludwig der Eilfte, der ein ganz entsetzlicher Spaßvogel war, ließ einst eine Heerde junger Schweine in die verschiedensten Costüme stecken. Einige dieser borstigen Thiere waren als Hofleute, andere als Prälaten, wiederum andere als Würdenträger des Reichs gekleidet. Die grunzenden Vierfüßer gingen, nachdem sie nicht ohne Mühe abgerichtet worden, vor dem gewaltigen Herrscher zu seinem großen Ergötzen einher. Fortuna macht es oft nicht anders mit den Menschen. Sie hebt die gemeinsten, die niedrigsten derselben plötzlich in die höchsten Schichten der Gesellschaft empor und läßt sie in der menschlichen Komödie die komischsten Rollen spielen. Niemals hat es aber mehr Emporkömmlinge gegeben als in unseren Tagen, und nirgendwo sind sie schneller aufgetaucht als in Paris. Seit dem Staatsstreich hat hier das Glück unzählige Millionäre improvisirt, die eine ganz besondere Classe bilden und dem aufmerksamen Beobachter ein höchst interessantes Studium gewähren. Der Ursprung dieser Crösusse ist oft sehr dunkel, und der Grad ihrer Bildung steht gewöhnlich in umgekehrtem Verhältniß zu der Zahl ihrer Millionen. Je weniger Bildung, desto mehr Millionär. Mit den Millionen aber wächst der Ehrgeiz, und dieselben Leute, die früher in Verlegenheit waren, wie sie den Termin bezahlen, oder eine winzige Schneiderrechnung berichtigen sollten, dieselben Leute ärgern sich jetzt, daß sie nicht in die Tuilerien geladen werden, oder daß Adelina Patti noch nicht in ihren Soiréen gesungen. Der erste Verdruß, den ein solch frischgebackener Millionär empfindet, ist sein undecorirter Zustand, und er sucht vor Allem sein schmachtendes Knopfloch abzuspeisen. Es wird ihm indessen nicht allzu schwer, für Geld und gute Worte in irgend eine Ritterschaft aufgenommen zu werden. Hat er einmal das erste Kreuz, so folgen die anderen leicht nach, und er erlebt sogar die Genugthuung, einen Stern zweiter oder dritter Größe auf dem Herzen zu tragen. Man sieht jetzt in Paris eine Menge Leute, die sich in Gesellschaften mit ausgestirnter Brust zeigen, ohne daß man weiß, durch welches besondere Verdienst sie zu dem Firmament gekommen.

Aller Anfang ist schwer. Der Emporkömmling, der zum ersten Male seine Salons eröffnet, nimmt es mit seinen Gästen nicht sehr genau. Da sieht man denn Ritter, die sich selbst zu Rittern geschlagen, Grafen, deren Grafschaften in unentdeckten Ländern liegen, Marguisinnen mit langen Namen und Schleppen und in deren Blicken das Vestafeuer längst erloschen, Prinzessinnen, von denen die Philosophie des Gothaischen Almanachs sich nichts träumen läßt und deren Verwandte, wer weiß wo, mit Schwefelhölzchen handelten oder gar die Straßen kehrten. Der Amphitryon sorgt für ein vortreffliches Orchester und noch vortrefflicheres Büffet. Er bietet seinen Gästen zum Souper die feinsten Weine, das kostbarste Wildpret und, obgleich der Schnee auf den Dächern liegt, die dicksten Spargeln und die aromatischsten Erdbeeren. Der Zweck einer solchen Soirée wäre jedoch verfehlt, wenn der Glanz derselben nicht in den öffentlichen Organen bewundert würde. Er hat es deshalb nicht unterlassen, eine Schaar Journalisten einzuladen, die am folgenden Tage die Herrlichkeit dieser Soirée, die Liebenswürdigkeit des Hausherrn, die Grazie der Hausfrau, die eben so pracht- als geschmackvolle Einrichtung der Salons, die Leistungen der Künstler und ganz besonders die ausgezeichnete Gesellschaft rühmen, in der sich Graf M-y und der geistvolle Prinz C-a befanden und die Prinzessin P-i unter den vielen Schönheiten durch ihre eigentümliche, höchst malerische Toilette die Bewunderung Aller erregte.

Durch diese Posaunenstöße angelockt, bestrebt man sich schon in weiteren Kreisen um die Gastfreundschaft des Emporkömmlings, und nach und nach werden seine Soiréen und seine Bälle auch von den Berühmtheiten des Tages besucht und von den großen Pariser und auswärtigen Zeitungen besprochen. Der Parvenü liest die Schilderung seiner Feste und die Namen seiner Besucher in der Indépendance Belge, und er unterläßt auch nicht, die betreffenden Exemplare dieses vielgelesenen Blattes in einem Salon auf den Tisch zu legen, wo die neuesten Erscheinungen der Literatur die vergoldeten Rücken zeigen. Der Hausherr selbst betrachtet von diesen Erscheinungen sowie von dem Inhalt der reichverzierten Bücherschränke auch niemals mehr als die glänzende Rückseite. Freilich merkt man an seiner Unterhaltung, an den derben Ohrfeigen, die er in seinem Gespräche unablässig der Grammatik versetzt, an seinen gemeinen Redewendungen, an der Plattheit seiner Gesichtszüge und an seinem ganzen Gebahren, daß die Musen und Grazien nicht an seiner Wiege gelächelt. Allein die Musen und Grazien geben keine glänzenden Abendunterhaltungen, und die Unwissenheit und Flachheit des Wirthes benehmen seinem Chateau Margaux nicht das Bouquet, den Trüffeln in seinen Feldhühnern nicht den angenehmen Duft, den seltenen Früchten, die in reicher Fülle die Tafel zieren, nicht die süßanlockende Würze. Indessen werden solche Salons nicht blos der Tafelfreuden wegen besucht. Ernstbedachte Mütter, die reicher an Töchtern sind als an Mitgift für dieselben, werfen hier Netze nach Schwiegersöhnen aus. Man sieht in solchen Kreisen einen reichen Flor junger Schönen und es gelingt auch mancher Mutter, nach vielen vergeblichen Versuchen endlich einen unvorsichtigen Eidam im Netze zappeln zu sehen.

Eine Hauptsorge des Parvenüs, der in der Pariser Gesellschaft eine Rolle spielen will, besteht darin, den ersten Vorstellungen beiwohnen zu können. Die erste Darstellung eines Stückes in einem der großen Pariser Theater ist immer ein Ereigniß. Alles, was die Weltstadt an Literatur- und Kunstgrößen besitzt, sowie die Spitzen der Diplomatie und der Finanz sind dann zugegen, und die Damen zeigen sich bei einer solchen Gelegenheit in den kostbarsten Toiletten. Schon mehrere Monate bevor ein Stück von Emile Augier, Dumas Sohn oder Victorien Sardou in Scene geht, thut man Schritte, um sich einen Platz für die erste Aufführung zu sichern. Dies gelingt aber nicht durch Geld allein; man muß auch Einfluß in gewissen Kreisen haben, wenn die Schritte nicht vergebens sein sollen. Es ist daher eine große Ehre, an solchen feierlichen Abenden sich in einer Loge spreizen zu können und am folgenden Tage unter den berühmtesten Namen seinen eigenen zu lesen. Eine große Ehre ist es auch, zu den Ministerbällen und den diplomatischen Soiréen zugelassen zu werden. Warum sollte er aber nicht zugelassen werden? Hat er nicht erst vor kurzem fünfhundert Brode unter die Armen Seines Viertels vertheilen lassen? Hat er nicht eine bedeutende Summe für das „Asyle de Prince Impérial“ geschickt? Ist seine Gattin nicht „Dame Patronesse“ mehrerer mildthätiger Anstalten? Und haben nicht alle Zeitungen zu wiederholten Malen die Wohlthaten gepriesen, die er im Verborgenen ausübt?

Der Parvenü will aber nicht blos als wohlthätiger Mann, er will auch als Mäcen gelten. Er besucht daher häufig das Hotel Drouot und läßt sich von einem Bilderhändler zuflüstern, welche Werke er kaufen, wie viel er dafür bieten soll. Hat er irgend ein Bild um einen hohen Preis an sich gebracht, so wird seine Kunstliebe in den Tagesblättern gerühmt, und daran liegt ihm viel mehr als an dem Kunstwerke, das er bei der ersten besten Gelegenheit wieder losschlägt. Er kauft auch wohl alte Rüstungen und stellt sie in einem besonderen Saal auf, und wenn er dieselben seinen Besuchern zeigt, geberdet er sich, als ob diese Helme und Harnische von seinen Ahnen in wüthenden Schlachten getragen worden wären, während seine Ahnen friedliche Pfefferduten drehten, oder Scheere und Bügeleisen hantierten.

Es giebt in Paris nicht wenig Emporkömmlinge, die alte Porträts in Perrücken und besternten Fräcken kaufen und dieselben als Conterfeis ihrer Vorfahren an die Wände hängen; ja, sie lassen wohl auch zu diesem Zweck Feldherren und Admiräle in den absonderlichsten Uniformen malen. Ich kenne einen Künstler, der einige Zeit fast ausschließlich solche phantastische Ahnen fabricirte. Schämt sich der Parvenü seines bürgerlichen Namens und sucht er ein Adelsdiplom zu erlangen, so wird ihm solches von irgend einer Seite bereitwilligst verabreicht. Es ist für einen Grafen viel schwerer, Millionär, als für einen Millionär, in den Grafenstand erhoben zu werden. Die Würden bringen nicht zu Geld; das Geld aber bringt heutzutage zu allen Würden, bis auf die persönliche, an der freilich nicht viel liegt. Ein solch frischgebackener Graf hat mehr Stolz als ein Montmorency, und seine Nachkommenschaft sieht mit großer Verachtung auf die Roturiers. [394]

Es giebt keine eingefleischteren Reactionäre als diese Parvenüs, die vom Glück nicht so sehr begünstigt würden, wenn das Glück nicht blind wäre.

Freilich giebt es auch Parvenüs, welche die Besinnung nicht ganz oder nicht für immer verlieren, und bei dieser Gelegenheit sei ein Landsmann lobend erwähnt. Derselbe verließ während der Stürme von 1848 die alte Welt, um in der neuen sein Glück zu versuchen. Mehrere günstige Gelegenheiten, die er dort keck beim Schopfe faßte, machten ihn in Kurzem zum vermögenden Mann. Er trieb dann Handel mit Rindshäuten, und nachdem er mehrere Jahre mit dem glücklichsten Erfolg seine Häute zu Markt getragen, zog er sich als mehrfacher Millionär von den Geschäften zurück und kam nach Paris. Hier kaufte er mehrere Bauplätze, die Dank dem Herrn Haußmann bald um einige hundert Procente stiegen.

Er ließ sich nun ein prachtvolles Hôtel bauen, das er durch eine glänzende Soirée einweihte. Alles, was an problematischen Baronen, an zweideutigen Grafen, Gräfinnen mit unaussprechlichen Namen und an Marquisinnen aus unentdeckten Ländern aufzutreiben war, drängte sich mit blitzenden Kreuzen und Sternen und in mehr oder minder durchsichtigen Roben, die oben nicht anfingen und unten nicht aufhörten, in den fürstlich möblirten Salons. Die Musik ließ nichts zu wünschen übrig und am Büffet hatten selbst die feinsten Schleckermäuler nichts auszusetzen. Er hatte denn auch die Genugthuung, diese seine Soirée in den Zeitungen rühmen zu hören. Dies schmeichelte seiner Eitelkeit, und die folgenden Soiréen, die er gab, übertrafen womöglich die erste an Glanz und Pracht. Es ist daher nicht zu verwundern, daß seine Salons bald für die Schaar der Gäste zu eng wurden. Er sah indessen nach und nach ein, daß man nicht seinetwegen, sondern wegen seiner verschwenderischen Gastfreundschaft kam, daß nur wenige von den zahlreichen Gästen seinen Namen auszusprechen wußten, und daß dieser in den Blättern nur verstümmelt abgedruckt war. Auch fanden sich unter seinen Gästen Manche, die seine Börse in Anspruch nahmen. Dies Alles verstimmte ihn. Der prächtigste Ball, den er gab, sollte auch der letzte sein. Es wurde nämlich bei dieser Gelegenheit von einem Baron *** ein anderer Baron eingeführt, und in diesem zweiten Baron erkannte mein Landsmann einen Abenteuerer, der in Buenos-Ayres wegen falscher Karten und anderer Betrügereien mit der dortigen Justiz in Conflict gerathen war und zwischen dicken Mauern einige Winter einsam seinen Betrachtungen obgelegen. Mein Millionär sagte nichts, schloß aber seine Salons für immer.

Ich kenne einen Andern, der als Handwerker nach Amerika ging und nach vielen Mühen und Nöthen in Petroleum-Speculationen mehrere Millionen gewann. Der gute Mann hatte in den Vereinigten Staaten einen beträchtlichen Theil seiner Muttersprache vergessen, ohne von der englischen viel zu lernen. Er sprach das Englische deutsch, das Deutsche englisch aus, und kaum war er ein Jahr in Paris, als er sein Englisch-Deutsch mit französischen Wörtern so stark versetzte, daß Engländer, Deutsche und Franzosen sehr viel Mühe hatten, sein kauderwelsch zu verstehen. Auch er richtete sich ein prachtvolles Hôtel ein und gab glänzende Soiréen. Plötzlich wird er durch einen unbedeutenden Geldverlust, den ihm einer seiner Neffen verursachte, gemüthskrank, setzt sich in den Kopf, seine Verwandten wollen ihn an den Bettelstab bringen, und verfällt endlich in Wahnsinn. Er hat die fixe Idee, daß er nur eilf Hemden besitze und daß ihm die Mittel fehlen, das zwölfte zu kaufen, und es zu einem anständigen Dutzend zu bringen. –

Schon Juvenal sagt, daß die Welt niemals frage, woher der Millionär das Geld bekommen. Der Mammon ist still und schweigsam. Das redlich erworbene Geldstück unterscheidet sich nicht im allergeringsten von dem gestohlenen, und geht ohne zu seufzen aus den Händen des Ehrenmannes in die Hände des Schurken. Es giebt in Paris gar manche Crösusse, deren Herz viel weiter ist, als ihr Gewissen, und die nicht freiwillig aus fremden Ländern hier eingewandert sind. Das hindert sie jedoch nicht, in ihren Salons die vornehme Welt zu empfangen und mit großer Zuvorkommenheit in hohen Kreisen empfangen zu werden. Wenn diese Leute fünfzig Franken an die Armen geben, lassen sie es in hundert Zeitungen ausposaunen und alle Welt ist ihres Lobes voll.

Nichts ist interessanter, als die Parvenüs auf der Glücksleiter zu sehen. Mit jeder Sprosse, die sie höher steigen, tragen sie den Kopf höher; ja, sie zerbrechen hoffährtig die Sprosse, die sie bereits erstiegen, und wenn ihnen das Glück plötzlich die Gunst entzieht, können sie nicht langsam wieder herunter steigen, sondern stürzen jählings zu Boden. Seit dem Staatsstreich hat man in Paris unzählige solcher Individuen gesehen, die von schwindelnder oder vielmehr von erschwindelter Höhe wieder in Armuth zurückgesunken und, statt in glänzender Equipage mit üppig zurückgelehntem Kopfe und behaglich ausgestreckten Beinen über die Boulevards zu rollen, gesenkten Hauptes auf dem Asphalt wandeln, unbeachtet von Denen, die während der Zeit des Glanzes demüthig in ihren Vorzimmern harrten. Nichts gewährt einen trübseligern Anblick, als ein solch’ zerquetschter Glückspilz.

Die Emporkömmlinge haben auf die socialen Verhältnisse in Paris einen sehr traurigen Einfluß ausgeübt. Sie haben die Gesellschaft verflacht und und allen höheren Bestrebungen feindlich entgegen getreten, so daß ein großer Theil der aufkeimenden Generation in dem schnellen mühelosen Erwerb von Reichtümern das schönste Ideal sieht und in der Befriedigung sinnlicher Begierden das höchste Glück findet. Das Hetärenthum, das im Leben, in Kunst und Literatur noch immer eine so leidige Rolle spielt, ist durch die Parvenüs ganz besonders befördert worden. Sie haben auch in vielen Familien dadurch sehr viel Unheil angerichtet, daß man ihren Luxus nachahmt, ohne die Mittel zu demselben bestreiten zu können. Es giebt viele Häuser in Paris, wo es bei Abendfesten außerordentlich glänzend hergeht; allein das ist ein erborgter Glanz. Die Gemälde, die dein Auge fesseln, sind vom Bilderhändler, die vergoldeten Sessel und Gueridons vom Möbelhändler, die Diamanten und Perlen, welche die Hausfrau um den Hals und in den Haaren trägt, vom Bijoutier gemietet, und kaum daß der letzte Gast den Salon verlassen, müssen die erwähnten kostbaren Gegenstände wieder ihren Eigentümern zugestellt werden. Selbst die Früchte, die riesigen Aepfel und Birnen, die in silberner Vase auf der Tafel prangen, und, wie die Vase selbst, blos gemietet. Nicht selten wird auf solche Tafeln eine herrliche Lachsforelle gestellt und, nachdem sie einige Augenblicke die Bewunderung der Gäste erregt, wieder entfernt. Den Gästen werden dann kleine Stücke einer winzigen Lachsforelle servirt; von dem prächtigen Fisch aber ist, wie von Schiller’s Mädchen aus der Fremde, jede Spur verloren. Er war ebenfalls gemietet und ist nach seiner kurzen Gastrolle zu dem Delicatessenhändler zurückgewandert. Ein Fisch kann nun freilich nicht auf die Länge als Augenweide dienen, ohne zu beleidigen, hingegen giebt es in Paris immer Früchte von seltener Schönheit, die während einer Wintersaison in unzähligen Häusern auf den Tafeln erscheinen, und es kann wohl geschehen, daß der Gast eine Birne, die er im Januar auf einer Tafel in der Rue Richelieu gesehen, im Februar auf einer andern Tafel in einem ganz entgegengesetzten Stadtteile als alte Bekanntschaft wieder begrüßt. Man sucht eben den Leuten Sand in die Augen zu streuen, dadurch einsflußreiche Gäste in’s Haus zu ziehen, die Töchter an den Mann, die Söhne in Staatsämter zu bringen. Gelingt dies nicht Allen, so gelingt es doch Einigen, und der Zweck ist wohl der Mittel wert. Diejenigen aber, welchen es nicht gelingt, richten sich zu Grunde und sehen zu spät ein, daß Fortuna ihren Günstlingen nachrennt und nur selten von denen erreicht wird, die hinter ihr herkeuchen.

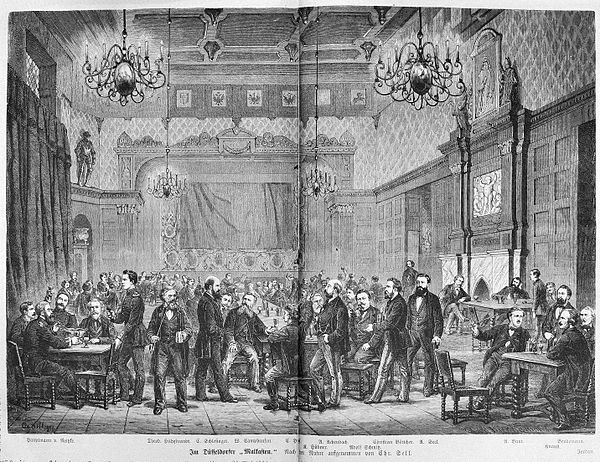

Die Düsseldorfer Kunst-Akademie wird in wenigen Tagen die Feier des fünfzigjährigen Jubiläums ihrer Neugestaltung begehen. Schon vor nunmehr einhundertundzwei Jahren wurde eine Akademie

zu Düsseldorf von dem kunstliebenden Kurfürsten Karl Theodor von Pfalzbaiern, der in Folge von Erbschaften und Verträgen zugleich Herzog von Jülich und Berg war, begründet, die jedoch nie zu rechter Blüthe kam und namentlich dadurch verfiel, daß der bairische Kurfürst und spätere König Maximilian Joseph bei

[395] dem Ausbruch des Krieges zwischen Preußen und Frankreich im Jahre 1805 die berühmte Gemäldegalerie unter dem Vorwande, sie vor den feindlichen Parteien in Sicherheit zu bringen, nach Mannheim und dann nach München senden ließ, wo sie ungeachtet aller Reklamationen der Bergischen Stände geblieben ist.

Dieser traurige Zustand dauerte unter der achtjährigen französischen Herrschaft und selbst zu Anfang der preußischen noch fort, bis endlich im Jahre 1819 eine gründliche Neugestaltung vorgenommen wurde. Die Akademie wurde in das seiner eigentlichen Bestimmung verlustig gegangene Galeriegebäude und das damit zusammenhängende alte Bergische Schloß verlegt und mit einer ansehnlichen jährlichen Dotation bedacht. Zum neuen Direktor aber war Peter Cornelius ausersehen, der als geborener Düsseldorfer sowohl, wie als einer der ersten Künstler seiner Zeit ganz besonders geeignet hierfür erschien. Der Minister von Altenstein hatte von Niebuhr, dem damaligen preußischen Gesandten in Rom, ein Gutachten über den Meister eingefordert, welches, am 5. Juni 1819 verfaßt, diesen in den wärmsten Ausdrücken empfahl und die bezeichnende Stelle enthielt. „Cornelius ist unter unsern Malern, was Goethe unter unsern Dichtern ist.“ Diese Empfehlung entschied: Cornelius wurde ernannt und trat das Amt im Jahre 1821 an, nachdem er sich zuvor noch längere Zeit in München und Berlin aufgehalten hatte.

Mit seiner Ankunft begann in Düsseldorf ein reges Kunstleben. Talentvolle Schüler sammelten sich um ihn, wie Stürmer, Stilke, Götzenberger, Hermann, Carl Schorn, Anschütz, Eberle, Ernst Förster, Ruben und Kaulbach, und halfen ihm bei den Arbeiten für die Wandgemälde der neuen Glyptothek in München, die ihm von König Ludwig von Baiern aufgetragen worden waren. Im Winter wurden die Cartons gezeichnet und im Sommer zog der Meister mit den Schülern nach der Isarstadt, die Ausführung zu unternehmen. Aber schon im Jahre 1824 siedelte Cornelius ganz dorthin über und die Mehrzahl der jungen Künstler folgte ihm bald. Die Düsseldorfer Akademie stand verwaist wie zuvor, und die schönen Hoffnungen, die man gehegt, sollten erst in Erfüllung gehen, als Wilhelm von Schadow 1826 das Direktorat übernahm und mit seinen Schülern Carl Friedrich Lessing, Theodor Hildebrandt, Carl Sohn, Eduard Bendemann, Julius Hübner, Heinrich Mücke und Christian Köhler von Berlin eintraf, deren hervorragende Begabung bald zu bleibendem Ruhme gelangte und die Aufmerksamkeit der weitesten Kreise auf die neue Schule zu lenken bestimmt war. Die schon vorgefundenen und hinzugekommenen Eleven schlossen sich an diesen Kern an, um von freudigem Wetteifer beseelt in kürzester Zeit die erstaunlichsten Fortschritte zu machen. Schadow’s eminente Lehrbefähigung, seine vielseitige Bildung und persönliche Liebenswürdigkeit, seine ausgebreiteten Verbindungen, die zu Aufträgen und Ankäufen führten: Alles trug dazu bei, der Düsseldorfer Akademie zu einem Aufschwunge zu verhelfen, wie er in der Kunstgeschichte einzig dasteht. Männer wie Immermann, Uechtritz, Schnaase, Felix Mendelssohn u. A., die damals in Düsseldorf lebten, konnten gleichfalls nicht ohne anregenden und fördernden Einfluß bleiben, und ein kunstsinniger Mäcen fand sich in dem dort residirenden Prinzen Friedrich von Preußen, so daß die günstigsten Umstände dieser schnellen Entwickelung zu Gute kamen.

Eine wahrhaft enthusiastische Aufnahme wurde allenthalben den Werken der rheinischen Schule zu Theil, welche der romantischen Richtung huldigte, die auch in der Literatur damals die herrschende war. Aus den fernsten Gegenden kamen junge Maler, um unter Schadow’s Leitung ihre Studien zu machen, und die Zahl seiner Schüler wuchs mit jedem Tage. Dabei aber konnte das frühere patriarchalische Familienverhältniß unmöglich fortbestehen. Es traten verschiedene Elemente hinzu, die mit den vorhandenen nicht harmonirten. Mißverständnisse, Reibungen und Zerwürfnisse stellten sich ein. Des Meisters zunehmende Kränklichkeit und streng-katholische Richtung machten ihn unzugänglicher und einseitig. Viele der bedeutendsten Kräfte verließen endlich sogar die Akademie, Schüler schlossen sich ihnen an und es bildeten sich immer mehr Privatateliers, denen seitdem die meisten jüngeren Düsseldorfer Künstler ihre Ausbildung verdanken. Für eine gesunde Weiterentwickelung der Schule waren diese Umwälzungen von großem Vortheil. Die äußere Einheit war gebrochen, dafür aber auch die Gefahr der Einseitigkeit, die sich schon geltend machte, beseitigt und die mannigfaltigsten Richtungen, die verschiedenartigsten Auffassungs- und Darstellungsweisen wetteiferten gleichberechtigt mit einander und brachten namentlich auf dem Gebiete der Genre- und Landschaftsmalerei Werke hervor, deren hohe Bedeutung noch in kommenden Zeiten ehrenvolle Anerkennung finden wird. Von wesentlichem Einfluß war dabei auch die Errichtung einer permanenten Kunstausstellung, welche den fortwährenden Ueberblick aller Leistungen gestattet und einen steten Wettstreit rege erhält, während früher nur alljährlich sechswöchentliche Ausstellungen im Akademiegebäude stattfanden und manch schönes Bild, das in der Zwischenzeit vollendet wurde, den Ort seiner Entstehung verließ, ohne Künstlern und Publikum bekannt geworden zu sein. Eine neuerdings errichtete zweite permanente Ausstellung gewährt sogar den Vortheil auswärtige Gemälde kennen zu lernen, wodurch nicht nur Gelegenheit zu interessanten Vergleichen, sondern auch zu fortwährenden Studien geboten wird. –