Das Pfennig-Magazin/Heft 4

[25]

|

Das Pfennig-Magazin

der

Gesellschaft zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse

| |||||||||

Dieser Held, der sich im 30jährigen Kriege so auszeichnete, hat sich vorzüglich große Verdienste um die Menschheit durch den Gewinn der Schlacht bei Lützen (den 6. Nov. 1632) erworben, in welcher er, auf dem Kampfplatze selbst, als der treffliche König von Schweden Gustav Adolph im Gefechte gefallen war, den Oberbefehl übernahm, und den Sieg errang. Der Herzog Bernhard war der jüngste Sohn des Herzogs Johann von Weimar, und den 6. Aug. 1604 geboren. Von Jugend auf zeigte er eine große Vorliebe zum Soldatenstande, und suchte sich eifrig die dazu erforderlichen Kenntnisse zu verschaffen: nachdem er mit den pfälzischen, holländischen und dänischen Truppen gefochten hatte, trat er im Jahre 1631 in die Dienste Gustav Adolph’s. Hier that er sich in mehrern Gefechten sehr hervor, zeigte eben so viel Tapferkeit als Gegenwart des Geistes, eroberte das Schloß zu Würzburg, und bemächtigte sich den 29. Dec. 1631 der Stadt Mannheim durch eine Kriegslist, ohne einen Mann zu verlieren. Bei Lützen (den 6. Nov. 1632) befehligte er den linken Flügel, und als Gustav Adolph gefallen war, übernahm, wie bereits oben bemerkt worden, er den Oberbefehl, und erkämpfte gegen Wallenstein Einen der erfolgreichsten Siege. Hierauf übergab ihm die schwedische Regentschaft das Heer, mit welchem er große Eroberungen in Franken und Baiern machte; allein im Jahre 1634 verlor er durch seinen Ungestüm die Schlacht bei Nördlingen. Durch die Verbindung Schwedens mit Frankreich wurde er immer mehr von diesem abhängig, und versetzte den Kriegsschauplatz vorzüglich nach dem Elsasse. Er focht am Rheine, schlug die kaiserliche Armee den 21. Febr. 1637 bei Rheinfelden völlig und machte mehrere feindliche Generale, unter andern den tapfern baierischen General Johann von Werth, zu Gefangenen. Eben so glücklich kämpfte er das folgende Jahr, aber ein frühzeitiger Tod raffte ihn mitten auf seiner siegreichen Laufbahn den 18. Juli 1639 am Ende seines 35. Jahres hinweg. Er verhehlte nicht die Absicht, sich ein Fürstenthum am Rheine zu erkämpfen, doch eine plötzliche Krankheit störte ihn in seinen Planen und er äußerte selbst die Vermuthung, daß er Gift bekommen habe. Man warf deshalb schweren Verdacht auf den Kardinal Richelieu, der nicht wünschte, daß ein Mann von Bernhard’s Entschlossenheit und Geiste das sich aneigne, wonach Frankreich schon längst gestrebt hatte.

Der Herzog Bernhard von Weimar war ein starker, ansehnlicher und gut gebaueter Mann, hatte einen edlen Anstand und ein einnehmendes Betragen. Mit diesen Vorzügen seiner Person verband er viel Scharfsinn, eine richtige Beurtheilungskraft, eine große Ruhe und viel Geistesgegenwart. Als Feldherr stand er Gustav Adolph nicht nach, nur verleitete ihn sein rascher und ungestümer Muth bisweilen zu allzu kecken und nicht genug überlegten Unternehmungen und das Glück krönte nicht immer seine Thaten. Allein ein Mann von solchen ausgezeichneten Eigenschaften wird allenthalben Großes erreichen und unsterblicher Ruhm folgt ihm über das Grab hinaus. Solcher Männer bedarf die Menschheit, wenn sie ihre Zwecke auf dieser Erde glücklich verfolgen, und nicht in ihren Bestrebungen irre werden soll.

Der menschliche Geist ist in beständiger Thätigkeit, selbst im Schlafe; hier geschieht diese durch Träume, die das Leben erhalten und den Menschen nicht in die Arme des Todes sinken lassen. Ist er sich auch nicht allemal derselben bewußt, so träumt er doch; sie sind nicht immer so lebhaft, daß sie zum Bewußtseyn kommen, aber sie beurkunden doch des Geistes Kraft, die nie rastet, sondern stets wirkt und schafft. Allein von welcher Art sind die Ursachen, daß wir uns der Träume bewußt werden? Sie sind äußere und innere, und werden sie stark und lebhaft, so dringen sie in unser Bewußtseyn ein, und wir wissen, daß und was wir geträumt haben. Die äußern sind die Lage des Körpers im Bette, Geräusch, Töne, Licht, Kitzeln, Lispeln in die Ohren u. s. w.; die innern theils Vorstellungen, Affekte, Leidenschaften des Geistes, theils der innere Zustand des Körpers, z. B. Überladung des Magens, Unverdaulichkeiten, Unwohlseyn u. s. w. Wer sich bei Tage mit etwas lebhaft beschäftigt hat, der nimmt es mit in den Schlaf hinüber; was auf uns einen starken Eindruck gemacht hat, das behalten wir vorherrschend im Geiste und träumen davon. Daher sind die Ursachen der Träume sehr zahlreich, und dabei hat jeder seine eigene Welt. Im Traume richtet sich der Geist nach denselben Gesetzen, wie im Wachen; er verbindet das Ähnliche, das Gleichzeitige, das Abstechende, das im Raume beisammen Befindliche, das durch Ursache und Wirkung Verknüpfte, und da die Einbildungskraft im Schlafe ungehinderter und freier wirkt, als im wachenden Zustande, immer veränderte Stoffe herbeiführt und neue [26] Verbindungen veranlaßt, so sehen wir oft im Traume beisammen, was kein menschliches Auge in der Wirklichkeit je erblickt hat. Wer aber genau auf sich acht giebt, vermag oft die Veranlassung seiner Träume bestimmt nachzuweisen; er erkennt ihre Ursache an dem, womit er sich beschäftigt und sieht ein, was sie veranlagt hat. Indessen giebt es doch einige Träume, die man vorherverkündende (prophetische) nennt, und von denen man nicht sogleich die wahre Ursache anführen kann, allein sollte dieß nicht möglich seyn, wenn man Alles sorgfältig erörterte, was um und in uns vorgeht, und sollte man nicht errathen können, warum Jemand von künftigen Krankheiten und Ereignissen träumt, die ihn befallen können? Alles hat seinen Grund, und wir müssen nicht ruhen, bis wir die Ursache jeder Erscheinung auffinden; wir schließen aus der Ähnlichkeit auf das Verwandte, und die Gegenwart ist der Schlüssel der Zukunft. Wir wollen hier einige solcher Träume mittheilen, welche Dr. Abercombie in seiner trefflichen Philosophie für Ärzte[1] erzählt, und welche sich gewiß auch naturgemäß erklären lassen.

Ein Geistlicher, der nicht weit von Edinburgh auf einem Dorfe wohnte, kam nach dieser Stadt und kehrte in einem Gasthofe ein, wo er auch übernachtete. Er träumte, er sehe ein Feuer und Eines seiner Kinder sey mitten darin. Er erwachte, durch diesen Traum geschreckt, verließ sogleich Edinburgh und kehrte nach Hause zurück. Als er so weit gekommen war, daß er sein Haus sehen konnte, fand er dasselbe wirklich in Flammen stehen; er eilte fort und langte gerade noch zur rechten Zeit an, um Eines seiner Kinder zu retten, das man in der Angst und Verwirrung in einer gefährlichen Lage vergessen hatte.

Folgenden noch merkwürdigeren Traum erklärt Dr. Abercombie als vollkommen der Wahrheit getreu: eine Dame träumte, eine alte Anverwandte sey von einem schwarzen Bedienten ermordet worden; diesen Traum hatte sie mehr als einmal. Derselbe machte daher einen solchen Eindruck auf sie, daß sie sich nach dem Hause ihrer Anverwandten begab und einen Herrn bewog, in einem daran stoßenden Zimmer die folgende Nacht über zu wachen. Ungefähr um drei Uhr Morgens vernahm der Herr Fußtritte auf der Treppe, verließ sein Zimmer und fand den schwarzen Bedienten, der eine Menge Kohlen trug. Als er ihn fragte, wo er damit hin wolle, erwiederte er auf eine hastige und verworrene Art, er wolle das Feuer bei seiner Gebieterin unterhalten, was um drei Uhr Morgens mitten im Sommer offenbar etwas ganz Unnützes und Unglaubliches war. Er untersuchte daher den Korb und fand unter den Kohlen ein großes Messer versteckt.

Ein Mann zu Edinburgh litt an einer Pulsadergeschwulst am Knie, weshalb er zwei ausgezeichnete Wundärzte zu Rathe zog. Der Tag zur Operation war schon bestimmt. Ungefähr zwei Tage vor derselben träumte seine Frau, daß in der Krankheit eine Veränderung vorgegangen, weshalb keine Operation nothwendig sey. Als der Kranke des Morgens die Geschwulst untersuchte, erstaunte er, findend, daß das Klopfen derselben ganz aufgehört hatte; kurz, die Natur hatte die Heilung selbst bewirkt. Nichtärzte müssen wissen, daß die Heilung einer Pulsadergeschwulst am Knie ohne Operation ein höchst seltener Fall ist, den man fast nie als wahrscheinlich annehmen kann.

Träume werden oft von lauten Tönen hervorgebracht und man kann sie willkührlich erwecken. Dr. Abercombie führt einen Fall aus einer Handschrift des Dr. Gregory an, wo der nämliche Ton zu gleicher Zeit bei einem Manne und seiner Frau einen Traum von einerlei Art hervorbrachte, nämlich die Franzosen seyn bei Edinburgh gelandet, ein Ereigniß, welches damals ein Gegenstand allgemeiner Angst war. Jedoch das merkwürdigste Beispiel dieser Art von Traum liefert derselbe große Arzt in seiner Handschrift und zwar auf die Aussage eines Augenzeugen. Der Gegenstand desselben war, sagt Dr. Abercombie, ein Offizier von der Expedition nach Ludwigsburg im Jahre 1758, mit dem sich seine Kameraden oft lustig machten, indem sie bei ihm jede Art von Traum hervorbringen konnten. Sie durften ihm nur in’s Ohr lispeln, besonders wenn dieß ein Freund that, mit dessen Stimme er genau bekannt war. Bald führte man ihn durch alles das hindurch, was bei einem Zanke vorkommt, der sich mit einem Zweikampfe endigt, und wenn nun die Partheien im Begriffe standen, auf einander loszugehen, so gab man ihm ein Pistol in die Hand, das er abfeuerte und durch den Knall erwachte; bald fand man ihn oben auf einem Schranke der Kajüte liegen und schlafen, wo man ihm weiß machte, er sey über Bord gefallen, und forderte ihn auf, sich durch Schwimmen zu retten. Sogleich machte er alle Bewegungen des Schwimmens; dann sagte man ihm, ein Haifisch verfolge ihn, und bat ihn, unterzutauchen, um sein Leben zu retten. Augenblicklich that er dieß mit solcher Anstrengung, daß er sich von dem Schranke herab in die Kajüte stürzte, wodurch er sich sehr beschädigte und aufwachte. Nach der Landung der Armee zu Ludwigsburg fanden ihn seine Freunde eines Tages in seinem Zelte eingeschlafen, und allem Anscheine nach sehr verdrüßlich über das Kanoniren. Sie machten ihm weiß, er sey im Gefecht begriffen, worüber er große Furcht äußerte und viel Lust zeigte, davon zu laufen. Hiergegen machten sie ihm Vorstellungen, aber zu gleicher Zeit vermehrten sie seine Furcht dadurch, daß sie das Geächze und Winseln der Verwundeten und Sterbenden nachahmten und als er fragte, wie er dieß oft that, wer gefallen sey, nannten sie ihm seine besonders guten Freunde. Endlich sagten sie zu ihm, der Mann ihm zunächst in der Linie sey gefallen, wo er augenblicklich von seinem Lager aufsprang, aus dem Zelte stürzte und aus der Gefahr und von seinem Traume gerettet war, indem er über die Zeltseile hinwegfiel. Ein merkwürdiger Umstand hierbei war, daß er nach solchen Versuchen keine deutliche Erinnerung von seinen Träumen, sondern bloß ein dunkles Gefühl von Druck oder Ermüdung hatte und seinen Freunden zu sagen pflegte, sie hatten ihm gewiß einen Streich gespielt.- ↑ Dieß sehr lehrreiche Buch erschien unter dem Titel: Inquiries concerning the intellectual Powers and the Investigation of Truth. By John Abercombie, Med. Doct. Edinburgh, 1830

Nach dem Penny-Magazine betrug der Werth dieser nach Deutschland im J. 1829 verschifften Waaren:

| Pf. Sterl. | ||

| 1) | an gewebter Baumwolle in Stücken | 1,137,532 |

| 2) | an Strumpfstrickerwaaren und sogenannter kleiner Waare, die ohne fernere Bereitung gebraucht werden kann |

279,355 |

| 3) | an Twist und Garn | 1,585,979 |

| 3,002,866 |

[27] Unter der Waare ad 1. ist sehr viele, welche die jüdischen Häuser Hamburgs und Bremens, die diesen Handelszweig fast ohne christliche Konkurrenz betreiben, weit unter dem beim Zolle angegebenen Fabrikpreise ankaufen, weil Geldverlegenheit oder außer der Mode gekommene Artikel den Fabrikanten oder den Kaufmann bewegen, wenn er in Masse solche Waaren losschlagen muß, sie lieber außer Landes als in demselben zu verkaufen, um wenigstens den Rückzoll noch zu gewinnen. Daher hat Deutschland für die Artikel 1. und 2. gewiß nicht über eine Million Pf. Sterling und vielleicht beträchtlich weniger bezahlt.

Was aber die Twiste und Garne betrifft, so geht davon das Meiste nach Österreich, das viel baumwollene Zeuche webt, aber die feinsten Twiste und Garne aus England bezieht. In eben dem Falle ist die Schweiz mit Einkäufen über Hamburg, allein ich rechne das nicht, weil Frankfurt am Main doch etwas, wenn auch nicht viel, englische baumwollene Waaren über Belgien und Holland kommen läßt.

Obgleich Norddeutschland fast ganz aufgehört hat, grobes wollenes Tuch à 3 bis 5 Sh. engl. die Yard aus England kommen zu lassen und an Einfuhr feiner Tücher, Casimire und dergleichen aus England nach Deutschland wegen des hohen Ankaufs in England nicht mehr zu denken ist, so ist doch dagegen die englische Einfuhr an Calmucks, Teppichen und allen englischen Weberwaaren aus langer Wolle, welche sich Deutschland ebenfalls verschaffen könnte, vielleicht größer als je, wird aber nur so lange fortdauern, bis Deutschland, wegen abnehmender Ausfuhr der feinen Tuchwolle nach England, sich mehr auch auf die Erzeugung feiner langer Kammwolle legt. Jedoch werden Englands Salz, Zinn, Eisen, Steinkohlen, Blei stets ihren starken Absatz nach Deutschland behaupten. Auch die Produkte der englischen Zuckersiedereien in Hüten werden immer weniger aus England nach Deutschland ausgeführt werden.

Fährt Norddeutschland so fort, wie jetzt, wo es im richtigen Gange seiner einträglichen Landwirthschaft sich befindet, seinen Boden durch die angestrengteste Kultur zu veredeln und in dessen Folge viel Getreide, Klee, Rapps und andere Ölsaaten zu erbauen, ja Manches zu erzielen, was der reiche Britte oder seine Kolonieen an Lebensmitteln bedürfen, und nur die Kultur kleiner Landstellen in der Nähe der Seehäfen gewährt; so wird sich zwar die deutsche Nordküste sehr bedenken, sich dem preuß. Zollsysteme anzuschließen, da sie einen einigermaßen sichern Absatz jenseits des Meeres zu ihrem Wohlstande bedarf, aber gewiß nicht durch die großen Einfuhren der freien Nordamerikaner und der Britten an fremden Produkten verarmen und eben so wenig durch die großen Auswanderungen rüstiger junger Mannschaft nach andern Zonen sich entvölkern. Ohne den unseligen Staatspapierhandel, der allen andern Gewerben und besonders der Landwirthschaft die nöthigen Kapitale zu Verbesserungen, deren man bedarf, entzieht, würde die deutsche Nord- und Ostseeküste, auch ohne Merinoszucht, die Nordwestdeutschland verschmähet, ganz anders als heute blühen. Während man in einigen Kontinental-Ländern durch Wettrennen der Pferde die Pferdezucht verbessern will, hat England durch Künsteleien seine Race zum Zug-Arbeitsviehe dergestalt verschlechtert, daß es über Hamburg, Altona und Bremen monatlich immer mehr Arbeitspferde kommen läßt. Es liegt im Geiste dieser Nation, alles, was sie in ihrer Spekulation ergreift, am Ende zu übertreiben, und diese Übertreibung fängt bereits an, den Wohlstand dieses Volkes zu untergraben.

So furchtbar die Gewitter sind, so sind sie doch auch sehr wohlthätig und gewähren eine erhabene Erscheinung. Nach langer Trockenheit lechzt die Erde; die Gewächse schmachten und lassen ihre Blätter hängen, die Thiere fühlen sich ermattet und die Menschen beklommen. Jetzt kommt ein Gewitter und erquickt Fluren, Thiere und Menschen. Alles fühlt sich gestärkt, und erwacht zu neuem Leben. Die Luft ist nach einem Gewitter abgekühlt und der Mensch neu belebt. Sein Körper spürt neue Kräfte, und sein Geist arbeitet mit neuer Lust. Die Gewitter geben also allem Lebendigen frisches Leben und Gesundheit, und der Mensch ist aufgelegt zu allen Mühen und zu allem Schwierigen. Die Gewitter sind der heißen Jahreszeit eigen, mäßigen die Wärme und beleben die Natur von Neuem.

Sie kühlen aber nicht nur die Luft ab, sondern sie schaffen auch die schädlichen Dünste weg, welche sich bei anhaltender Hitze in der Natur ansammeln, und verbreiten heilsame Stoffe; denn das Drückende einer schwülen Luft liegt nicht bloß in der Wärme, sondern auch in der Zusammensetzung der Luft selbst. Sie verleihen allen Wesen neue Spannkraft und dem Menschen frischen Muth.

Sie befördern die Fruchtbarkeit; denn wer hat nicht bemerkt, daß nach einem Gewitter Alles üppiger wächst, und daß in den Gärten und auf den Feldern alle Gewächse kräftiger empor schießen? Daher sind gewitterreiche Jahre auch in der Regel fruchtbare Jahre.

Sie sind auch eine erhabene Erscheinung. Wenn der Donner rollt, der Sturmwind brauset, und die ganze Natur in Aufruhr zu seyn scheint, so gewährt dieß einen Anblick, der uns über Staub und Tand erhebt, und die Idee des Großen und Erhabenen in unserm Gemüthe erweckt. Wir sind mehr als alle diese Gewalt, welche um uns her Alles zu zerstören droht; wir sind moralische Wesen, über alles Hinfällige erhaben und können sogar jeder noch so großen Macht Trotz bieten. Uns trägt die Idee des Unendlichen und Gewaltigen über Raum und Zeit hinaus und reihet uns an die Gottheit selbst an. Wir erblicken in der Gewalt des Gewitters die Macht der Gottheit, und das Bewußtseyn eines guten Gewissens träufelt Trost und Zuversicht in unser schwaches Herz. Wir sind unsterblich, und alle endliche Macht prallt an diesem Gedanken gefahrlos ab.

Die Abbildung, die wir hier liefern, stellt eine Corvette vor, welche im Range nach der Fregatte kommt und sich von ihr nur durch ihre geringere Größe unterscheidet; sie hat, wie diese, drei Masten und eine innere verdeckte Batterie.

An den Kriegsschiffen streicht man den äußern Umkreis der Batterie weiß an, während man die Pfortluken, eine Art von Läden, womit man die Schießscharten der Kanonen zumacht, schwarz anstreicht. Das lange, weiße und schwarze Band, das dadurch entsteht, macht die Hauptverzierung des Rumpfes des Schiffes aus; es ist ein getüpfelter Gürtel, welcher es gleichsam in der Taille zusammenschnürt, und ihm ein ungezwungeneres Ansehen giebt. Die Freibeuter ändern oft ihr sonderbares Farbengemisch, um nicht erkannt zu werden; bisweilen streichen sie ihre beiden Seiten verschieden an, um die Kreuzer desto eher irre zu führen.

[28] Der beinahe wagerechte Mast, der vorne hervorragt, ist der Bogspriet; bei schlechtem Wetter, wenn man von Welle zu Welle bald aufwärts, bald abwärts steigt, sinkt er alle Augenblicke ins Meer, und hebt sich sogleich wieder in die Höhe, indem er rechts und links breite schäumende Wasserfälle abschüttelt.

Beim Entern spielt der Bogspriet eine Hauptrolle; auf den ersten Blick erräth man, daß er zur fliegenden Brücke dient. In der That, wer sein Glück durch einen Kampf, Mann gegen Mann, versuchen will, der sucht gewöhnlich den Bogspriet des Feindes in seinen eigenen großen Mastseilen zu verwickeln. Die Mastseile (haubans) sind die großen Seile, welche von verschiedenen Punkten des Mastes ausgehen und an den beiden äußern Rändern des Schiffs befestigt sind; sie dienen zu Leitern, um hinauf zu kommen, aber ihr wesentlicher Zweck ist, den Mast seitwärts zu halten.

Wenn das geenterte Schiff seinen Bogspriet auf diese Art verwickelt hat, so befindet es sich in einer mißlichen Lage; denn seine Kanonen werden durch die Richtung der Schußlinie belästigt, während es von vorne bis hinten in seiner ganzen Länge durch die feindlichen Kugeln bestrichen wird, welche ihm ganze Reihen von Menschen hinwegraffen; es wird in voller Lage beschossen.

Man fährt vor Schrecken zusammen, wenn man an die gräßlichen Auftritte denkt, die nunmehr auf dem Bogspriete, der schmalen Brücke mitten über einem Abgrunde, vorgehen: Menschen stürzen vorwärts und greifen einander mit Äxten, Säbeln, Piken und Pistolen an. Besonders gewähren die Äxte einen schauerlichen Anblick; auf der einen Seite schneidend scharf, dringen sie in den Menschen ein, und hauen ganze Stücke ab, wie man Holzspäne abschlägt, auf der andern einer gebogenen langen Hacke gleichend, machen sie Löcher ins Fleisch und dringen in die Knochen, in den Hirnschädel, ein.

Der senkrechte Mast, welchen man hinter dem Bogspriete erblickt, ist der Fockmast. Der heftige Wind hat ihn an seinem obern Theile zerbrochen. Hierauf kommt der große Mast, welcher sich über alle seine Nachbarn emporhebt. Der letzte Mast endlich heißt der Besansmast; er befindet sich in der Offizierwohnung.

Für die Corvette, deren Abbildung man hier sieht, herrscht übles Wetter; sie fährt beinahe ohne Segel, denn hätte sie ihre Segel vor dem tobenden Winde aufgezogen, so würden ihre Masten unter der Last zerbrechen, oder sie würde auch wohl gar umschlagen. Sie segelt mit dem großen Segel allein und hat die andern eingerefft, wie man das bei schlechtem Wetter oder ungünstigen Winden zu thun pflegt.

Derjenige Theil von Italien, welcher von den Gebirgen von Genua bis an’s äußerste Ende Calabriens an’s mittelländische Meer stößt, und eine Länge von ungefähr 700 engl. M. beträgt, besteht, mit Ausnahme weniger Stellen, z. B. Neapels, wo sich Hügel und Berge zeigen, aus einem breiten Streifen flachen Landes, der sich von dem Strande des Meeres bis zur niedrigen Gebirgskette der Apenninen erstreckt. Diese Gegend heißt die Maremma (Seelandschaft), welche vorzüglich im Sommer, vom Juni bis zum Oktober, höchst ungesund ist. Alle Einwohner, die dieß vermögen, begeben sich nach den Bergen, und die Wenigen, welche zurückbleiben müssen sind dem Malariafieber, einem Wechselfieber, ausgesetzt, das den Körper abmagert, die Lebenskräfte erschöpft und mit dem Tode endigt, wenn man nicht bei Zeiten vorbeugt. Die Pachthöfe in dem größern Theile dieses großen Landstriches, besonders in den römischen und toskanischen Abtheilungen desselben, sind sehr groß und begreifen oft jedes mehrere tausend Morgen. Die reichen Pachter derselben halten sich in den Städten auf und haben Geschäftsführer und Dienstleute, welche an Ort und Stelle wenigstens bis nach der Ernte leben. Der bei weitem größte Theil des Landes dient, ob er schon zum Anbaue tauglich [29] ist, zur Weide; nur ungefähr ein Viertel oder ein Sechstel desselben wird jährlich nach der Reihe unter den Pflug gebracht und angebauet. Dörfer bekommt man da nicht zu Gesichte; hier und da aber ist, jedoch in weiten Entfernungen von einander, eine schlechte Pachterwohnung, ein Fleck mitten in der Wüste. Da sich auf diesen Ebenen keine Einwohner mit festen Wohnsitzen aufhalten, so dingt man Arbeitsleute aus dem Innern, vorzüglich aus den Hochländern der Apenninen, wo der unfruchtbare Boden, obgleich unter einem gesunden Himmelsstriche gelegen, den eingebornen Landleuten nicht genug Beschäftigung gewährt. Gewöhnlich kommen sie im Oktober von den Bergen in Zügen von ungefähr hundert Personen unter der Leitung eines Anführers herab, welcher mit dem Aufseher des Pachthofes wegen ihrer Dienste und ihres Lohns Verabredung trifft. Man hat berechnet, daß alle Jahre ungefähr 20,000 auf diese Art sich in der Campagna di Roma oder den Ebenen von Rom einfinden. Viele davon bleiben bis zum Mai und verrichten auf dem Pachthofe die verschiedenen Arbeiten. Gewöhnlich verdingen sie sich bloß auf die zu Feldarbeiten passende Jahreszeit und erhalten Jeder im Durchschnitte täglich 2 bis 3 Groschen. Ihre Hauptnahrung besteht in Polenta oder in Mehle von indischem Korne, das man mit Salz und Wasser kocht und in eine Art von Pudding verwandelt, wozu gelegentlich noch abgeschäumte Milch oder klar geriebener Käse kommt. Sie schlafen auf der bloßen Erde entweder in dem Pächterhäuschen oder in Hütten, die man auf eine gewisse Zeit von Rohr erbauet, das in diesen Gegenden üppig wächst.

Zur Zeit der Ernte, gegen Ende Juni, wird eine neue Verstärkung von Arbeitern aus den Gebirgen aufgeboten. Dieß ist der mißlichste Zeitpunkt für die armen Leute, die zu Tausenden aus der reinen und gesunden Luft ihrer vaterländischen Bezirke kommen, um die höchst ungesunde Luft der Niederlande einzuathmen, indem sie bei Tage unter einer glühend heißen Sonne arbeiten und des Nachts unter freiem Himmel dem starken Taue und dem Stiche der Schnaken und anderer Insekten ausgesetzt schlafen. Die Schnitter verdingen sich auf 11 bis 12, ja bisweilen auf 14 Tage, und erhalten täglich Jeder etwa 16 Groschen. Auch bekommen sie während dieser Zeit bessere Kost und werden reichlich mit Wein und Wasser versorgt. Das Getraide wird geschnitten, gedroschen, geworfelt und in der Mitte des Juli auf Kornböden gebracht. Hierauf wagt Niemand mehr, auf den Feldern zu bleiben.

Auf diesen Pachtungen trifft man Vieh in Menge an. Weder die Verwalter noch die Aufseher, ja selbst nicht einmal die Hirten gehen zu Fuße: Alles ist zu Pferde und galoppirt eilig mit einer Flinte oder einer Lanze in der Hand über die Ebenen hinweg. Pferde stehen stets gesattelt in den Ställen; wem auf dem Pachthofe Geschäfte obliegen der hat zwei Pferde zu seinem Gebrauche.

Tausende von diesen armen Erntearbeitern reisen 12 bis 15 Meilen weit und wieder zurück, um auf den höchst ungesunden Ebenen der Maremma zu arbeiten, sich ein Fieber zu holen oder fern von ihrer Behausung zu sterben, oder auch kränklich und geschwächt für das übrige Jahr zurückzukehren. Dieß ist das traurige Geschick der Feldarbeiter Einiger der berühmtesten Gegenden Italiens seit alten Zeiten gewesen.

[30] Die einzigen bleibenden Bewohner der Maremmen sind die Rindvieh- und Büffelhirten und die Buschklepper. Die Ersten sind stets zu Pferde und mit einer Lanze bewaffnet, mit welcher sie die wilden Kühe und wüthenden Ochsen im Zaume halten, die man in diesen Einöden herumstreifen läßt. Diese Hirten führen ein freies und unabhängiges Leben, gleich dem der Araber in der Wüste. Sie bekommen Jahreslohn; außerdem haben sie Vieh für sich, das sie mit dem übrigen auf die Weide treiben. In den Sommermonaten begeben sie sich nach den schattigen Wäldern, die am Seestrande liegen, und wo die Luft nicht so ungesund ist, wie auf den freien Ebenen.

Nach des trefflichen Chateauvieur Bemerkungen hausen in diesen Gegenden das ganze Jahr hindurch wilde Kühe, welche noch unbändiger sind, als die Ochsen und Pferde, die man dort antrifft. Nicht ohne Gefahr kann man sich ihnen nähern; sie haben schiefergraue, sehr feine Haare, eben so feine Gliedmaßen, einen walzenförmigen Leib, gefällige, richtig gezeichnete Formen und sehr große Hörner. Milch geben sie nicht. Die Kälber werden, sobald sie abgesetzt sind, an die Pachter des kleinen Arnothales verkauft; die Kühe selbst aber werden, sobald sie 7 bis 8 Jahre alt sind, der Haut und des Fleisches wegen, getödtet. Diese Metzelei verwandelt man in eine Jagdpartie, und bei diesem Feste, das jedoch selten ohne einen Unfall abläuft, verfolgen die Torreadores (Stierkämpfer) die Kühe mit Lanzen.

Beide Abbildungen stellen die Art und Weise vor, wie man die Ochsen und Kühe aus den Maremmen nach den Städten treibt. Die Hirten sind mit Waffen versehen und sitzen entweder zu Pferde, oder gehen zu Fuß.

Vor ungefähr drei Jahren wurde ein Engländer, der sich einige englische Meilen von London auf dem Lande aufhielt, mitten in der Nacht nach dieser Hauptstadt durch die Nachricht zu eilen veranlaßt, daß die Gebäude, welche an sein Geschäftslokal stießen, in Flammen ständen. Sobald er ankam, zog die Wegschaffung seiner Geräthschaften und seiner Papiere allein seine Aufmerksamkeit auf sich, aber trotz dieser Beschäftigung und dem Lärm, zu welchem jedes Feuer Veranlassung giebt, fiel sein Blick doch unwillkührlich auf einen Hund, der während der Fortschritte des Feuers immer herumlief und allem Anscheine nach eine große Theilnahme an allem dem zeigte, was vorging. Er hütete sich zwar, Jemandem in den Weg zu treten, aber immer befand er sich mitten im ärgsten Getümmel.

Als man das Feuer gelöscht und der Engländer Zeit hatte, sich umzusehen, bemerkte er wieder den Hund, der mit den Spritzenleuten von der Anstrengung auszuruhen schien; er fühlte sich daher gedrungen, einige Erkundigungen über ihn einzuziehen. Gehört der Hund Euch, mein Freund! fragte er Einen von den Spritzenleuten.

Nein, mein Herr! er ist nicht mein; er gehört überhaupt Niemandem an. Wir nennen ihn nur „den Hund der Spritzenleute“.

Warum gebt Ihr ihm diesen Namen? Hat er keinen Herrn?

Nein, mein Herr! versetzte der Spritzenmann. Er hat Niemanden von uns zu seinem Herrn, ob wir ihm schon Alle gern ein Nachtquartier und etwas zu fressen geben. Er bleibt bei Keinem von uns lange; sein Vergnügen besteht darin, bei allen Feuern in London zu seyn; mag dieses nahe oder fern seyn, stets finden wir ihn auf dem Wege, der uns dahin führt, und wenn es bisweilen außerhalb der Stadt brennt, so geben wir ihm einen Schupp. Seit zwei bis drei Jahren hat es kein Feuer gegeben, bei dem er nicht gewesen wäre.

Diese Nachricht kam dem Engländer so unglaublich vor, daß er sich deshalb bei andern Spritzenleuten erkundigte, und Alle bestätigten die Erzählung des Ersten; jedoch konnte ihm Keiner eine Nachricht von den frühern Gewohnheiten des Hundes, oder eine Erklärung der Umstände verschaffen, welche diesen sonderbaren Hang in dem Thiere erzeugt und genährt hatten.

Im Juni 1831 wurde der Engländer in der Nacht wiederum zu einem Feuer in dem Dorfe gerufen, in dem er wohnte: dieß war das Dorf Camborwell in Surry, und wie groß war sein Erstaunen, als er „den Hund der Spritzenleute“ hier erblickte! Er war noch immer geschäftig und lebendig, und sah dem Schauspiele, das nicht selten so viel Unheil und Verderben anrichtet, ja oft Menschen das Leben kostet, mit derselben Theilnahme und derselben Zufriedenheit zu. Er hatte noch immer keinen Herrn, und nahm von Niemandem ein Lager oder Nahrung auf längere Zeit, als auf eine oder zwei Nächte hinter einander an. Auch konnten ihm die Spritzenleute keine Auskunft von dem gewöhnlichen Aufenthalte des Hundes geben.

Die obige Nachricht ist der Wahrheit streng gemäß, und die Londoner Spritzenleute werden sie Jedem bestätigen, welcher bei ihnen deshalb Erkundigung einziehen will.

Durch Vergleichung fällt erst das Hohe recht ins Auge und in dieser Absicht theilen wir hier die Höhen einiger Menschenwerke mit.

| Fuß | |

| Die höchste Pyramide in Ägypten, die des Cheops genannt | 449 |

| Der Münster zu Straßburg | 437 |

| Der St. Stephansthurm zu Wien | 424 |

| Der Thurm der Liebfrauenkirche zu Antwerpen | 420 |

| Die St. Peters-Kuppel zu Rom | 406 |

| Der Michaelis-Thurm zu Hamburg | 400 |

| Der neue Glockenthurm der Hauptkirche zu Chartres | 378 |

| Der St. Petersthurm zu Hamburg | 366 |

| Der Thurm der Hauptkirche zu Mecheln | 348 |

| Der alte Glockenthurm der Hauptkirche zu Chartres | 342 |

| Der St. Pauls-Thurm zu London | 338 |

| Der Dom zu Mailand | 335 |

| Der Thurm der Asinelli zu Bologna | 329 |

| Die Thurmspitze des Invalidenhauses in Paris | 323 |

| Das Geländer der Thürme der Hauptkirche zu Rheims | 253 |

| Der Thurm St. Ouen zu Rouen | 250 |

| Der obere Gipfel des Pantheon | 243 |

| Das Geländer der Thürme von Notre-Dame zu Paris | 203 |

[31]

| Thürme der Hauptkirche zu Troyes | 172 |

| Die Säule auf dem Vendomeplatze zu Paris | 132 |

Von den beiden Thürmen der Domkirche zu Cöln, deren jeder zu 500 Fuß bestimmt war, ist der eine nur halb so hoch, und der andere ist bloß 21 Fuß hoch.

Es giebt einzelne Erscheinungen im Leben, vermittelst deren man einen tiefen Blick in die menschliche Natur thut. Daher ist eine gründliche Menschenkenntniß das Vorzüglichste, was sich der Mensch erwerben sollte. „Eine oberflächliche Kenntniß der menschlichen Natur, sagt der Engländer Colquhoun, lehrt, daß, wenn Jemand nur etwas erwirbt, er immer mehr zu erwerben sucht. Wenn ein Tagelöhner die ersten zwei Thaler bei Seite legt und aufhebt, so ist sein Glück gemacht; er wird sich mehr ersparen, fleißiger und ordentlicher werden, um sein Vermögen immer mehr zu vergrößern.“ Wer etwas hat, der gilt etwas in der Welt; das Geld hat ein Ansehen, dem Jedermann huldigt. Der Engländer Hall, welcher große Aufmerksamkeit auf den Zustand der arbeitenden Armen richtete, erklärt, er kenne kein Beispiel, daß Jemand, der sich von seiner Arbeit eine gewisse Summe Geldes erspart, sich jemals an die Armenanstalt des Orts gewandt habe, um sich von ihr ernähren zu lassen. Diejenigen, sagt er, welche sparen, sind bessere Arbeiter, und wenn sie auch nicht die Arbeit besser machen, so betragen sie sich doch besser, und verdienen mehr Achtung. Ich will lieber bloß 100 Arbeiter in meinem Geschäfte haben, welche mit ihrem Verdienste sparsam umgehen, als 200, welche jeden Groschen wieder durchbringen, den sie einnehmen. So wie die Menschen zu sparen beginnen, wird auch ihre Sittlichkeit verbessert. Sie gehen mit dem Wenigen sparsam um und ihre Sitten bekommen einen bessern Anstrich; sie führen sich besser auf, denn sie wissen, daß sie etwas in der Gesellschaft gelten, und etwas zu verlieren haben.

Kaum ist es noch nöthig, zu bemerken, daß Nachdenken und Sparsamkeit zu allen Zeiten von außerordentlich großem Vortheile sind.

Im Jahre 1818 entdeckte der Dr. Arnold auf der Insel Sumatra eine Blume, welcher er den Namen Rafflesia Arnoldi gab, und welche ein Schriftsteller mit Recht „den stolzen Riesen des Gewächsreichs“ genannt hat. Nie hat man eine solche Blume gesehen. Der Umfang der völlig aufgeblüheten beträgt 9 Fuß; ihr Honiggefäß kann neun Nösel fassen; ihre Fruchtröhren sind so groß, wie Kuhhörner, und das ganze Gewicht der Blüthe mag 15 engl. Pfund betragen.

Herr Temple erzählt in seiner neuen Reise nach Peru, er habe einen Condor geschossen, von dessen Größe er Folgendes mittheilt: er war von einer Flügel-Spitze zur andern, wenn man sie ausbreitete, zehn Fuß groß, die längste Feder, die man herauszog, war drei Fuß lang. Marko Polo beschreibt beide noch weit größer, indem er sagt: wenn die Flügel ausgebreitet sind, so messen sie von einer Spitze zur andern 40 Fuß; die Federn sind 20 Fuß lang und der Kiel hat acht Zoll im Umfange.

Das Alter der Schaafe erkennt man, wenn man ihre Vorderzähne untersucht. Die Anzahl derselben beläuft sich auf acht, und sie kommen während des ersten Jahres zum Vorscheine; sie sind insgesammt nicht groß. Im zweiten Jahre fallen die beiden mittelsten aus, und an ihre Stelle treten zwei neue, welche sich leicht dadurch unterscheiden lassen, daß sie größer sind. Im dritten Jahre fallen zwei andere kleine Zähne, Einer auf jeder Seite, aus, und werden von zwei größern ersetzt, so daß es dann vier große Zähne in der Mitte und zwei spitzige Zähne auf jeder Seite giebt. Im vierten Jahre giebt es sechs große Zähne, und es bleiben nur noch zwei kleine übrig, Einer an jedem Ende der Reihe. Im fünften Jahre fallen die übrigen kleinen Zähne vollends aus, und alle Vorderzähne sind groß. Im sechsten Jahre sind alle Zähne vollkommen, aber im siebenten, bisweilen auch noch früher, fallen einige aus oder brechen ab.

Arbeit ist die beste Arzenei wider den Tod. Auch ein Kranker sollte arbeiten, wenn es auch nur so viel wäre, als er zu seiner Beköstigung braucht.

Geld wirft keinen Nachruhm ab, es trägt nur Zinsen, so lange man lebt. Verstand aber trägt Zinsen bis ans Ende der Welt.

Nur gemeine Seelen werden in der Welt niemals verkannt; wer keinen Tadel zu verdienen weiß, der wird sicher auch niemals Lob einernten.

Man glaubt selbst glücklich zu werden, wenn man Glücklichen nahe ist, und wer beschäftigt sich nicht am Liebsten mit Dingen, bei denen Glück zu hoffen ist?

Menschen, die sich nicht gewisse Regeln vorgesetzt haben, sind unzuverlässig; man weiß sich oft nicht in sie zu finden, und man kann nie recht wissen, wie man mit ihnen daran ist.

Von dem Menschengeschlechte schlecht denken, heißt auf dem Wege seyn, selbst ein schlechter Mensch zu werden.

Warum vermögen die Bösen so viel? Weil die Guten die Hände in den Schooß legen.

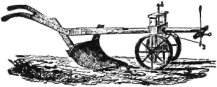

Je mehr sich das Menschengeschlecht ausbildet, desto mehr vervollkommnen sich auch die Werkzeuge, deren sich der Mensch zu seinen Arbeiten bedient. Ungebildete Völker haben rohe Werkzeuge zur Verrichtung ihrer Geschäfte, und welche Fortschritte müssen die Völker in ihrer Ausbildung gemacht haben, ehe sie den vervollkommneten Ackerpflug (Fig. 4.) gegen den Baumast oder den grob bearbeiteten hölzernen Haken vertauschten, mit welchem die Eingebornen Amerika’s kaum die Erde umwühlen (Fig. 1.)? Der Ackerbau hält so ziemlich mit der Bildung der Nationen gleiche Fortschritte; jedoch muß man sich wundern, daß selbst hochgebildete Völker noch nicht alle die Vortheile benutzen, welche ihnen vervollkommnete Werkzeuge gewähren. Der Wilde bedient sich bloß des Holzes, das er kaum bearbeitet, zu seinen Arbeiten, und es vergeht viel Zeit, ehe er das Eisen dazu braucht.

Die Wilden Amerika’s leben hauptsächlich von Fischfange und von der Jagd, und wo sie den Boden zu ihrem Lebensunterhalte benutzen, da scharren sie ihn [32] leicht um und säen darauf. Der Boden ist sehr ergiebig und liefert ihnen reichlich das, was sie zu ihrem Lebensunterhalte brauchen. Ihr Ackerpflug besteht aus weiter nichts, als aus einem Baumaste oder einem gekrümmten Stücke Holz.

Mit Grund kann man annehmen, daß lange Jahre verstrichen, ehe man zum Pflugschaare von Eisen seine Zuflucht nahm, und mit diesem begnügte man sich wiederum lange Zeit, ehe man weiter ging. Man machte das eiserne Pflugschaar an eine Art von Haken und bearbeitete den Boden. Die Bevölkerung mußte sehr zunehmen, ehe man dieß unförmliche Werkzeug zweckmäßiger einrichtete. Man fügte Räder hinzu, von deren erster Anwendung uns ein altes griechisches Denkmal eine Vorstellung liefert.

Da der Ackersmann mit etwas Geschicklichkeit eine einförmige Furche ziehen kann, ohne sein Werkzeug auf Räder zu setzen, so fühlte man nicht allenthalben das Bedürfniß dieser Zusammensetzung, und der Ackerpflug blieb sowohl bei den Römern als bei vielen alten und neuern Nationen ohne Räder. Vorher hatte man allgemein den Gebrauch eines Griffs, sowohl des einfachen als des zweigabligen, ausfindig gemacht, vermittelst dessen der Ackersmann den Pflug leiten und nach Belieben mehr oder weniger tief ackern kann. Was nun den Gründel anbelangt, den man auch Grengel, Pflugbalken u. s. w. nennt, an dessen vorderes Ende man die Thiere spannt, so ist er bloß die obere Seite des verlängerten Hakens, um ihnen in ihren Bewegungen mehr Freiheit zu lassen, und die Wirkung ihrer Rucke zu schwächen. War die Stange einmal verlängert, und sie ward es wahrscheinlich frühzeitig, so konnte man leicht ein Messer oder Sech anbringen; auch mußte man bald auf die dreieckige Gestalt gerathen, welche gewöhnlich die Pflugschaare haben; das Eisen, womit das Ende der Lanzen der Krieger versehen war, gab die Idee dazu. (Fig. 3.).

In allen Ländern bringt man an den Ackerpflügen stets Veränderungen an und man sucht vorzüglich das Holz durch Eisen zu ersetzen, welches man in England ausschließlich hierzu zu brauchen beginnt.

Den vervollkommneten Pflug, den der Franzose Rosé erfunden hat, stellt die Fig. 4. vor.

Er ist von Gußeisen und besteht bloß aus drei Stücken: dem Schaare, dem Streichbrete und dem Gründel, welche nach gewissen Grundsätzen der Mechanik mit einander vereinigt sind. Er kann mit oder ohne Vordergestelle arbeiten. Wenn er auf Rädern ruht, so bestimmt man den Grad der Tiefe, in welcher man ackern will, durch ein Stöckchen, auf welchem der Gründel ruht und der sich durch eine senkrechte Schraube hebt und senkt. Macht man von ihm dagegen ohne Vordergestelle Gebrauch, so erhält man die gewünschte Tiefe der Furche auf die Art, daß man eine andere Schraube herumdreht, die am vordern Ende des Gründels angebracht ist, und die eine eiserne Leiste hebt und fallen läßt, welche sich unten in einem Haken endigt, an welchem das Seil für das Gespann befestigt ist.

Dieser Pflug hat in Frankreich schon eilf Mal den Preis erhalten, wo man die Probe mit ihm anstellte, und mehrere Ackerbauer haben ihn schon in ihren Wirthschaften eingeführt.

25. Mai 1808. Der Kaiser Napoleon beruft eine Versammlung der spanischen Notabeln nach Bayonne in Frankreich und verspricht den Spaniern, der Wiederhersteller ihres Vaterlandes zu seyn.

Am 26. Mai 1801 starb der berühmte preußische Staatsminister Graf Johann Heinrich Kasimir von Carmer, welchem Preußen die Abfassung des allgemeinen Landrechts zu verdanken hat, das ein sehr ehrenvolles Denkmal des 18. Jahrh. ist. Er ward den 29. Dec. 1721 in der Grafschaft Sponheim geboren.

Der 27. Mai 1265 ist der Geburtstag des berühmten italienischen Dichters Dante Alighieri.

Am 28. Mai 1759 ward der berühmte engl. Staatsmann, William Pitt, geboren, der d. 23. Jan. 1806 starb.

Am 29. Mai 1807 brach zu Konstantinopel eine Revolution aus, welche den Sultan Selim III. vom Throne stürzte und Mustapha IV. auf diesen erhob.

Am 30. Mai 1814 ward der erste Pariser Friede geschlossen, wodurch Frankreich mit einiger Vergrößerung in Savoyen, im Elsasse und von Avignon seine alten Grenzen vor 1789 wieder erhielt.

Am 31. Mai 1740 starb der König von Preußen, Friedrich Wilhelm I., und sein Sohn Friedrich II., nachmals der Große genannt, gelangte auf den Thron. Unter seiner Regierung erhielten Deutschlands Literatur, Bildung, Gewerbwesen und politische und moralische Verhältnisse eine ganz andere Gestalt. Er starb den 17. Aug. 1786.

Unter der Verantwortlichkeit der Verlagshandlung.