Bilder aus dem Landsknechtsleben

Bilder aus dem Landsknechtsleben.

Es ist kein Zufall, wenn um dieselbe Zeit, als die deutsche Dichtkunst aus den Schlössern der Fürsten, von den Burgen des Adels herabstieg und ihre Heimstätte in den Reichsstädten bei den ehrsamen Bürgern und Handwerksmeistern aufschlug, auch das Kriegswesen sein bis dahin vornehmeres Aussehen und seine Art verwandelte und die Entscheidung der Schlachten aus den Händen der in immer dichtere Stahlharnische sich und ihre Rosse einhüllenden adligen Ritterscharen nahm, um sie in die starken Fäuste kriegsmuthiger, abenteuerlustiger Bürger und Bauern, eines leichter bewehrten Fußvolks, zu legen. Beide Erscheinungen haben ihre tiefste Wurzel in dem durch die Reformationsbewegung geweckten Geiste der Freiheit und in dem durch dieselbe besiegelten Verfall mittelalterlichen Feudallebens.

Bei beiden Vorgängen wirkten natürlich auch noch allerhand äußere Umstände mit, vor allen Dingen die Ausbildung der Handfeuerwaffen, die für den ohnehin überlasteten, als Hauptwaffe die schwere Lanze führenden Ritter unverwendbar waren und deren Geschosse ganz anders an die stählernen Harnische pochten als selbst die Bolzen der stärksten Armbrust. Sogar der rauflustige Götz von Berlichingen spricht in seiner Lebensbeschreibung mit unverhohlenem Respekt von Geschütz und Feuerwaffen und meint in der Erzählung von der Fehde des Markgrafen Kasimir von Brandenburg gegen die Nürnberger, es sei ihm und seinen adligen Gesellen im Geschützfeuer der Nürnberger „die Weile nit kurz geworden; dann es kann nit ein jeglicher das Gepölder leiden.“

Von entscheidendem Einflusse aber war doch in erster Reihe der schon seit geraumer Zeit eingetretene Verfall des feudalen Heerbanns, in welchem neben den adligen Ritterscharen das Fußvolk kaum noch als bewaffneter Troß in Betracht kam. Dieser Verfall trat allenthalben ein, am meisten in Deutschland; des Reichs politisches Gefüge wurde so locker, daß das Vasallenverhältniß der Fürsten und des reichsunmittelbaren Adels zum Kaiser immer mehr seine Wirksamkeit verlor. In den kleinen Nachbarfehden der Landesfürsten erwies das Lehnssystem zwar noch längere Zeit sich verwendbar; für die Reichskriege hatte es lange vor dem Ende des 15. Jahrhunderts jede Bedeutung verloren.

An Stelle des dienstpflichtigen Lehnsmanns trat schon im 15. Jahrhundert der um Sold dienende Ritter. Eine zweckentsprechende Ordnung des nationalen Wehrwesens auf Grund der geschichtlich gewordenen Verhältnisse versuchte zuerst um die Mitte des eben genannten Jahrhunderts Karl VII. von Frankreich mit der Errichtung der fünfzehn ritterlichen Ordonnanzkompganien der „Hommes d’armes“ (Waffenleute). Dieses Heer ritterlicher Söldner war fortan die Pflanzschule der neueren französischen Ritterschaft, seine Ruhmessterne waren die Bayard und La Trémouille. [253] Das veränderte Waffenwesen heischte zwar schon gebieterisch die Herstellung auch eines kriegstüchtigen, zweckvoll geschulten Fußvolks, aber die französischen Bürger und Bauern waren noch viel zu unkriegerisch für solchen Zweck, und so führte, als der Kampf zwischen dem Hause Valois und dem Geschlechte der Habsburger zuerst um das Erbe Karls des Kühnen, dann um Neapel und Mailand, d. h. um die Herrschaft in Italien, begann, die Noth die Könige Karl VIII., Ludwig XII. und Franz I. zu der Auskunft, um schweres Geld die Besieger Burgunds, Oesterreichs und der Schwaben in ihren Dienst zu berufen; sie mietheten Schweizer.

An diese ebenfalls sich zu wenden, verbot sich dem ritterlichen Kaiser Maximilian I.; mußten ihm die Schweizer doch noch als Empörer gegen Habsburg erscheinen. Zu oft schon im Laufe der letzten anderthalb Jahrhunderte aber war die Kraft und die Blüthe der geharnischten adligen Reiterei, noch ehe die Handfeuerwaffen eine entscheidende Rolle spielten, vor geschlossenen, mit handlicher Wehr zu Fuße kämpfenden Bürger- und Bauernheeren erlegen. Es wirkte in der Erinnerung an solche Unglückstage eine gewisse Scheu, geschlossen standhaltendes Fußvolk anzugreifen, fortwährend noch bei den adligen Harnischreitern nach, und selbst Bayard, der Ritter ohne Furcht und Tadel, gerieth in Verstimmung, wenn ihm zugemuthet wurde, mit seinen adligen Genossen gegen Landsknechte anzurennen; mehrmals hat er die Frage an sich selbst und seine Umgebung gethan, ob er wohl sein und seiner Genossen adlig Leben „gegen die harten Bauern, gegen Söldner, die zu Hause Schuster, Hufschmiede und Bäcker seien“, wagen solle.

Wollte Maximilian unter solchen Umständen gegen die in Frankreichs Sold kämpfenden Schweizer das Feld behaupten, so mußte er ihnen selbst in Gegenden, welche an und für sich der Verwendung von Reiterei günstig waren, ein entsprechend gerüstetes Fußvolk entgegenstellen. Da er nun kein solches vorfand oder auswärts werben konnte, so schuf er sich ein eigenes aus Bauern und städtischem Volke der österreichischen Erblande; er ließ die Werbetrommel rühren und bewaffnete die zu den Fahnen des volksthümlichen Fürsten Herbeieilenden mit dem 18 Fuß langen, der makedonischen Phalanx entlehnten Spieße, soweit sie nicht von Hause aus ihnen bereits gewohnte Waffen, Hellebarden, lange zweihändige Schlachtschwerter, Hakenbüchsen etc. mitbrachten. Die Hauptwaffen allerdings bildeten der lange Spieß und als Seitenwehr das handliche, kurze, breite, zu Hieb und Stoß geschickte Landsknechtsschwert, welches der Bequemlichkeit halber quer über den Leib gegürtet wurde. Der Klang des Wortes „Landsknecht“ und der Umstand, daß der lange Spieß geraume Zeit, noch bis in den Anfang des 17. Jahrhunderts hinein, die Hauptwaffe der Infanterie blieb, hat schon gleichzeitige Schriftsteller verführt, die so entstandenen Truppen „Lanzkneche“, lancigeri, zu nennen. Der Name Landsknecht bezeichnet aber nicht sowohl eine bestimmte Waffengattung, als vielmehr Kriegsvolk aus dem niedriger gelegenen Lande im Gegensatz zu den Schweizern, welche nie Landsknechte genannt wurden. Die Franzosen nannten die deutschen Söldner Lansqhenets oder Landsquenets. Als späterhin auch aus den übrigen Theilen des Reichs abenteuerlustige Gesellen des Kaisers Fahnen zuzogen, unterschied man zwischen oberländischen, d. h. süddeutschen, und niederländischen oder norddeutschen Knechten.

Die Geworbenen lehrte Maximilian mit Hilfe erfahrener Kriegsleute, adliger und bürgerlicher, in geschlossener Ordnung marschiren, zur Abwehr in der Vertheidigung die Spieße fällen, den „Igel“, d. h. die Sturmkolonne bilden u. s. f. Die verschiedenen Waffen, Spieße und kurze Wehren (Hellebarden, Schlachtschwerter), wurden in dem „Gewalthaufen“ zweckentsprechend untereinander gemengt, die Schützen gelehrt, an die Ecken des Gewalthaufens sich „anzuhängen“, zum Gefechte vorzuschwärmen und im rechten Augenblicke unter und hinter den Spießen Deckung zu suchen. – Es herrscht nun noch vielfach der Glaube, als seien die Landsknechte von Anfang an verlottertes, unehrliches, wohl auch unfreies Gesindel gewesen. Es ist dies nicht richtig. Kein Zweifel, daß im Laufe der Zeit bei den ewigen Kriegen sich ein Stamm verkommener, arbeitsscheuer Soldläufer bildete, und daß mit dem Anwachsen der Nachfrage und dem steigenden Verbrauche schließlich weniger zimperlich bei der Annahme der sich Meldenden verfahren wurde, bis im Dreißigjährigen Kriege zuletzt Zustände einrissen, welche die eben bestrittene Ansicht allerdings durchaus rechtfertigen. In den ersten Zeiten des neucn Wehrsystems aber, nachdem Maximilian die ersten Haufen zum Theil mit Waffen versehen, war der Eintritt in die Gemeinde der „frommen Landsknechte“ nicht so leicht; nur wer ausgestattet mit Wams und Schuhen, womöglich mit Blechhaube und Harnisch, sowie mit gutem Schwert, Spieß, Hellebarde oder Hakenbüchse erschien, ward in die Musterrolle aufgenommen. Leute, welche einen vollen Fußknechtharnisch, bestehend in Sturmhaube, Halsberge, Brust- und Rückenharnisch, Schulterstücken und Armzeug sowie stählernem Schurze, mitbrachten, erhielten Doppelsold. Im übrigen trug das ganze Wesen manches von dem städtischen Zunftleben an sich, und die Verhältnisse des Reichs, die Anregungen der Zeit waren so beschaffen, daß es auf dem Land, in den Städten und auf den [254] Burgen Leute genug gab, welche, ohne irgendwie in Unehre zu sein, doch der engen heimischen Verhältnisse überdrüssig waren und mit bestehenden Einrichtungen und Gesetzen der Heimath auf gespanntem Fuße standen. Für diese bildeten dann die Haufen der Landsknechte eine willkommene Zuflucht.

Von Anfang an dienten in den Reihen der Landsknechte als Doppelsöldner in gutem Harnische gar manche adlige Gesellen, denen das Stillleben auf ihren Felsennestern unter dem Landfrieden unerträglich geworden war; andere wie der Maler und Schnitzer von Heiligenbildern Anton Sixt aus Waiblingen, später ein berühmter Kriegsmann, nahmen den Spieß auf die Schulter, weil die Reformation oder andere Umwälzungen ihnen den Erwerb geschmälert hatten, der eben erwähnte auch, weil er lieber mit den Türken raufen wollte, als länger die Zänkereien seines bösen Weibes anhören, der er übrigens aus dem Felde manches Kleinod und Beutestück als Angebinde sandte. Es ist bedeutsam, daß in demselben Jahre, in welchem Maximilian das neue nationale Wehrsystem schuf, 1487, das sechsunddreißigste und letzte wirkliche deutsche Turnier stattgefunden hat. Schon zu Anfang des 16. Jahrhunderts galten den Landsknechten die schwergeharnischten Ritter als altfränkische Erscheinungen, und Paul Jovius erzählt, sie seien manchmal von dem muthwilligen Fußvolke, wenn sie vorüberritten, spöttisch gefragt worden, ob denn Festtag wäre, weil sie so geputzt und feierlich langsam daherrückten. „Solche Schmach,“ schließt der erwähnte Schriftsteller, „mußten die Rittersleute verschlucken, weil das Recht des Kriegs auf den angeblasenen Lunten der Hakenschützen sichtlich beruhte.“

Ganz im Anfange allerdings wurden die neuen Truppen von manchen Seiten begreiflicherweise mit scheelen Augen betrachtet. Kaiser Max aber ließ sich angelegen sein, persönlich dieselben zu Ehren zu bringen. Mehr als einmal ließ er sich auf des Reiches Heerstraße in Landsknechtstracht, den Spieß auf der Schulter, das kurze Schwert umgegürtet, sehen, und einmal zog er gar mit 900 Fürsten, Herren und Rittern in solcher Tracht und Wehr in die Stadt Köln ein. Zuerst freilich, in Maximilians Schweizerkrieg, zahlten die Landsknechte ihren Lehrherren, den Schweizern, blutiges Lehrgeld, woher sich dann ein grimmiger Handwerkswetteifer zwischen beiden entspann; aber schon 1522 bei Bicocca, welcher Tag Herrn Georg v. Frundsberg bei den Schweizern den Namen „Leutfresser“ eintrug, und drei Jahre später, bei Pavia, sank der Ruhm der Schweizer mit ihren berühmtesten Führern vor den Landsknechten für immer in den Staub, und die schweizer Söldner verschwanden darauf bald überhaupt von den Schlachtfeldern, friedlicheren Hof- und Herrendienst suchend.

Das System, ein Kind der Noth und besonderer Zeitstimmung, trug allerdings große, aus seiner Natur entspringende Schäden in sich. Nimmt es sich auch noch geradezu vornehm aus gegen die Söldnerei, Drillerei und heimtückische, heimlich auf die Menschenjagd gehende Werberei nach dem Dreißigjährigen Kriege bis in die ersten Anfänge dieses Jahrhunderts, so hatte es doch die schlimme Folge, daß trotz der strengsten kaiserlichen Erlasse sich immer und immer wieder Fürsten und Herren, Ritter und Landsknechte in den Sold der Reichsfeinde gaben, namentlich als die französischen Könige anfingen, sie den Schweizern vorzuziehen. Mehr als ein Haupt, auch adliger Kriegsmänner, ist darum unter dem Schwerte des Henkers gefallen, wie z. B. unter Kaiser Karl V. dasjenige des schönsten und herzhaftesten Obristen, Sebastian Vogelsberger, welcher noch dazu in Wirklichkeit unschuldig war; sein Andenken lebte, wie aus „Des Knaben Wunderhorn“ zu ersehen ist, noch lange im Volksliede. So lange die Einrichtung im ganzen noch von nationalem Ehrgefühl getragen war, ahndeten auch die Landsknechte den Vaterlandsverrath an Landsleuten und Handwerksgenossen in reichsfeindlichem Solde. So nahm und erhielt in der Schlacht bei Pavia der nach seinen Rüstungen und Fahnen als die „Schwarze Schar“ bezeichnete Landsknechtshaufe, der unter Führung vieler Herren und Edlen trotz kaiserlicher Verbote unter dem französischen Lilienbanner stritt, von Frundsbergs Knechten kein Quartier; ihren Führern wurde die Ehre des Zweikampfs, den sie nach Landsknechtsbrauch von denen der Gegenpartei forderten, verweigert. Sie fielen alle bis auf den letzten Mann. Später aber, als das Nationalgefühl in Deutschland mehr und mehr dahinschwand, ward die Soldläuferei ins Ausland eine immer mehr um sich greifende, schandbare Sitte. Die Folgen damaliger Vergeudung nationaler Wehrkraft müssen wir, die Enkel, heute noch büßen. „Ueberschüssige“ deutsche Kraft füllte z. B. Frankreichs Zeughäuser mit dem Reiche abgenommenen Trophäen und half dem französischen Staate zu jener geschlossenen Macht, welche ihm so lange ein schwer empfundenes Uebergewicht über das zerrissene Deutschland gab. Das Kriegsleben machte die der Werbetrommel Folgenden sehr oft zu friedlicher Arbeit untauglich, und die während des Friedens „gartend“, das heißt bettelnd und wohl auch raubend, umherziehenden Landsknechte waren bald eine Geißel des flachen Landes, wie aus Hans Sachsens köstlichem Gedicht über die gartenden Landsknechte zu ersehen ist. Die leichte Art endlich, Kriegsvolk zu erhalten, war für eroberungslustige, ehrgeizige Fürsten eine gefährliche Versuchung und trug zur Vermehrung der Kriege bei. Ein schwäbischer Chronist, Sebastian Frank, läßt denn gerade aus diesem Gesichtspunkte die „frommen Landsknechte“ sehr hart an. „Wenn der Teufel Sold ausschrieb,“ lesen wir dort, „so fleugt und schneit es zu, wie die Fliegen in dem Sommer, daß sich doch jemand zu Tod verwundern möchte, wo dieser Schwarm nur aller herkam und sich den Winter erhalten hat.“ – Der „böse Winter“ spielt in der That eine bezeichnende Rolle in den uns erhaltenen Landsknechtsliedern.

Die Landsknechtsheere waren im vollsten Sinne des Wortes Freiwilligenheere. Sie waren daher nicht gewillt, ihr Leben ohne Gewährleistung bestimmter Rechte zu verzinsen; wie zu Hause Zunft und Genossenschaft sie vor Gewalt und Verunglimpfung schützten, wie dort ihre Zunftoberen im Rathe gehört wurden, so verlangten sie auch im Felde Sicherung ihrer Rechtsverhältnisse. Die Feststellung derselben verstand man unter dem Ausdrucke „Aufrichtung des Regiments“, wobei letzteres Wort nicht die Einheit nach Gliederung und Verwaltung, welche heute darunter begriffen wird, bedeutet, sondern soviel wie Regierung oder Gesetz. So oft ein Kriegsherr streitbaren Volks bedurfte, schickte er irgend einem berühmten Kriegsmann, adligen oder bürgerlichen Standes, einen Bestallungsbrief als Feldobristen nebst einem Patent, welches denselben zur Aufrichtung eines Regiments bevollmächtigte; beigegeben wurde ein die Verfassung oder den Rechtsbrauch, welche der Kriegsherr gehalten wissen wollte, enthaltender Artikelbrief; der Sold, die Zahl der Fähnlein, der Ort, wo das geworbene Volk dem Kriegsherrn vorgestellt werden sollte, wurden ebenfalls genau bestimmt. Der so Beschickte brachte nun unter Zuhilfenahme seines Kredits zunächst das nöthige Geld auf und setzte seinerseits seine Freunde und früheren Waffengefährten von dem ihm gewordenen [255] Auftrage in Kenntniß, wählte sich aus den Erfahrensten auch gleich seinen Stellvertreter oder Obristlieutenant und bestellte die übrigen als Hauptleute über die einzelnen Fähnlein. Diese letzteren nun waren es, welche zunächst, jeder für sich, die eigentliche Werbung besorgten, in Städten und Flecken, namentlich bei Jahrmärkten oder ähnlichen viel Volk zusammenführenden Anlässen sie „umschlagen“ ließen. Hatte jeder die nöthige Anzahl Geworbener beisammen, wobei auch auf das richtige Zahlenverhältniß der Spieße, kurzen Wehren und Hakenbüchsen zu sehen war, so beraumte der Kriegsherr oder der von ihm bestellte Musterherr einen Tag der Zusammenkunft an. Auf dem bestimmten Platze waren zwei Spieße aufgerichtet, ein dritter quer darüber gebunden. Auf der einen Seite dieses „Thors“ hielt zu Roß der Obrist und der Hauptmann des gerade zu musternden Fähnleins, auf der andern saß an einem Tische der Schreiber des Musterherrn, welcher selbst nahebei hielt und nun jeden einzelnen Knecht an sich vorbeiziehen ließ, dem Schreiber seine Bemerkungen diktirend. Tauf- und Zuname jedes einzelnen Knechts wurden nebst seinem Geburtsort aufgezeichnet. War dies geschehen, so stellten nunmehr auch die Knechte dem Obristen ihre Bedingungen, wie z. B., daß sie nicht gegen protestantische oder katholische Reichsstände geführt werden sollten u. dgl. Alsdann ließ der Obrist „zur Gemeinde schlagen“, hielt „im Ring“ eine Ansprache, in welcher er den Anlaß und Zweck des Kriegs darlegte, worauf der Artikelbrief gelesen und in die Hände des bei dieser Gelegenheit vorgestellten rechtskundigen Schultheißen beschworen wurde. War dies geschehen, so wurden die anderen hohen Aemter vom Obristlieutenant und den Fähndrichen bis zu dem furchtbaren Profossen bestellt, und jeder Ernannte hielt seine Ansprache. Ganz ebenso hielt dann jeder Hauptmann mit seinem Fähnlein eine „Gemeinde“ ab, stellte seinen Lieutenant, Kaplan, Schreiber und Feldscheer, welche nur er zu ernennen hatte, vor. Zum Schlusse bildeten dann die Knechte jedes Fähnleins einen Ring für sich und wählten, was sie als freie Gemeinde kennzeichnet, unter des Feldweibels Leitung den Gemeinweibel und andere Bestellte, welche als Vertreter der Knechte zu wirken hatten. Endlich sonderte sich der Haufe in Rotten von je 10 Spießen und wählte die Tüchtigsten zu Rottmeistern.

Zum Schluß möge hier noch eine Geschichte Platz finden, welche von der machtvollen Stellung des Obristen einen Begriff geben kann. Dieser, meist ohnehin ein angesehener Mann, bezog unter Karl V. hundertfachen Monatssold, etwa 400 Gulden, und hatte seinen eigenen kriegerischen Hofstaat. Die Vorstellung von seiner Würde und Machtvollkommenheit war noch zu Anfang des 17. Jahrhunderts eine ganz außerordentliche. Ein mit dem Grafen Mansfeld nach Ostfriesland gedrängter Obrist Karpezan, böhmischen Ursprungs, lud im Sommer 1623 die vornehmsten Offiziere des Lagers zu Gaste. Nach der Sitte der Zeit wurde stark gebechert, und als der Wein die Zungen löste, wurde dem Obristen mitgetheilt und durch Zeugen bestätigt, daß ihm sein Weib, von welchem er fünf Kinder hatte, untreu geworden sei. Alsbald verließ der Obrist das Gelage, begab sich in das Nebengemach, wo sein Weib mit anderen Offiziersfrauen saß, und gebot ihr, sich fertig zu machen: er müsse eilends in sein Quartier zurück. Ahnungslos folgte sie ihm. Dort angekommen, ließ er sofort seinen Kaplan holen und gebot dem Erschrockenen, die Ehebrecherin zum Tode vorzubereiten, er werde sie enthaupten lassen. Während der Kaplan entsetzt noch Einwendungen machen wollte, trat schon der herberufene Scharfrichter des Regiments ein. Nun wurde dem sündhaften Weibe der ganze schreckliche Ernst der Lage klar; sie flehte fußfällig ihren Mann um Gnade an und gelobte, wenn er sie gewähre, wolle sie in die Ferne ziehen und er solle nie mehr etwas von ihr hören, gerade als ob sie todt wäre. Der grimmige Mann aber kannte kein Erbarmen, ja, als sogar der Scharfrichter, von Grauen ergriffen, sich weigerte, die Unglückliche zu enthaupten, da entriß ihm Karpezan das Richtschwert und schickte sich an, selbst den Streich zu führen. Jetzt erst erklärte sich der Henker bereit, seines Amtes zu walten; er fürchtete, der Obrist werde ihn, wenn er widerspenstig bleibe, der Frau in die Ewigkeit nachschicken; er forderte daher sein Schwert und schlug dem Weibe das Haupt ab. In eine eilig gefertigte Bahre gelegt, wurde die Leiche alsbald begraben.

Niemand, kein Richter, kein General, kein Kriegsherr hat den Obristen zur Rechenschaft gezogen. Doch blieben ihm alle Gemüther abgewandt, vereinsamt und verbittert lebte er fortan dahin, und als er nach Holland kam, fehlte wenig, daß er von Weibern und Kindern auf den Gassen mit Steinen zu Tode geworfen wurde. Mit schrecklichen Zügen blickt aus dieser Geschichte die furchtbare Gewalt hervor, mit welcher der Geist der Zeiten die Würde höherer Befehlshaber umkleidete.

[285]

Blüthe und Verfall. – Karl v. Bourbon und Georg von Frundsberg.

Länger als ein Jahrhundert lag die Entscheidung fast aller Kriege Europas in den Händen der deutschen Landsknechte. Nicht nur auf dem blutgetränkten, Heere verschlingenden Boden Italiens fochten sie für des römischen Reiches deutscher Nation Ehre und Macht, mitunter auch gegen beide; nein: das damals schon sich innerlich mehr und mehr lockernde Staatengefüge verschwendete seine unerschöpflich scheinende kriegerische Kraft, welche Maximilian lebendig gemacht hatte, an fremde Interessen und Strebungen, wenn diese Kraft nicht gar von Soldgier verleitet, gegen ihr Vaterland sich kehrte. Wenn deutsche Landsknechte Ungarn eroberten und gegen die Türken vertheidigten, so setzten sie, freilich ohne sich dessen immer bewußt zu sein, ihr Leben für die europäische Civilisation, für des Reiches Ostmarken ein. Aber schon gegen das Ende der zwanziger Jahre des 16. Jahrhunderts finden wir im Lager Frankreichs vor dem tapfer durch deutsche Landsknechte vertheidigten Neapel deutsche Handwerksgenossen derselben, welche unter dem Lilienbanner ihr Blut wider den deutschen Kaiser vergossen. Deutsche Landsknechte waren es, welche dem Moskowiter Iwan IV. oder dem Schrecklichen es ermöglichten, gegen die Polen das Feld zu halten, welche Schweden der Union unterwarfen, in England gegen die Sache der Yorks mit seltsamem Feuereifer kämpften, welche endlich der französischen Krone lange die Bretagne streitig machten und unter Frankreichs Königen ebenso tapfer als ruhmlos die Waffen führten; ruhmlos, da die Fremde geflissentlich ihre braven Thaten todtschwieg, Verräther am Vaterland, aber treu bis zur Aufopferung dem fremden Soldherrn. Wohl suchten Frankreichs Könige die deutschen Söldner überflüssig zu machen, indem sie unternehmende französische Ritter veranlaßten, aus französischem Volke ähnliche Scharen zu bilden, ein Versuch, bei welchem namentlich jener von Schiller in der Ballade „Der Handschuh“ besungene Ritter M. Delorges eifrig mitwirkte. Es blieb indessen bei dem Versuche. Die „unerschöpfliche Mutter der Soldaten“ hieß den Völkern Europas damals unser Vaterland.

Leicht wäre es nun, wollten wir ein verschönerndes Bild deutschen Kriegswesens im 16. Jahrhundert entwerfen, dem Stande der frommen Landsknechte einen Ruhmeskranz strahlenden Heldenthums zu flechten. Denn der Raum dieser gedrängten Skizze würde nicht ausreichen, um nur in größter Kürze alle diejenigen Kriegsthaten zu schildern, durch welche die Soldläufer, über sich selbst sich erhebend, des Lobes echten Ritterthums sich werth gemacht haben. Wollten wir das Landsknechtsthum in seiner schönsten, idealsten Entwicklung zeigen, wir brauchten bloß jenen „königlichen“ Krieg um Pavia zu schildern, so genannt, weil Franz I. von Frankreich mit dem Könige von Navarra und anderen königlichen Helden in der dortigen Entscheidungsschlacht kämpfte.

Die Schlacht von Pavia an dem denkwürdigen 24. Februar 1525 würde ja auch sonst für die Kennzeichnung des damaligen Kriegswesens sich besonders eignen, weil in ihr das alte, romantische Ritterthum noch einmal in unmittelbaren Wettstreit seiner persönlichen Tapferkeit mit den Massen namenloser Fußknechte trat, in einen Wettstreit, welcher in beiderlei Hinsicht, ob nun die Landsknechte als Gegner oder als die Mitstreiter jener Harnischreiter auftraten, zum Nachtheile der letzteren ausfiel. Es möge hier nur ein Begebniß angeführt sein.

Als die Kaiserlichen in den ummauerten Thiergarten von Pavia eindrangen, geriethen zuerst ihre deutschen und spanischen Ritter mit den französischen aneinander. Die französischen Ritter, die sich in der Uebermacht befanden, brachten ihre Gegner in hartes Gedränge. Der kaiserliche Feldherr Marchese di Pescara merkte die Noth. Schon sein Aufzug kennzeichnet ihn im Gegensatze zu der in bunt gestickten Sammetröcken, vergoldeten Stahlrüstungen auf gepanzerten, wunderlich geputzten, schweren Hengsten streitenden Ritterschaft als Vertreter des neuen Kriegswesens. Auf leichtem Pferde, in Landsknechtstracht, den Spieß in der Hand, fliegt er zu den spanischen „Arcabuceros“, den ständigen Gefährten der im kaiserlichen Dienste südlich der Alpen streitenden Landsknechte, und giebt einem Hauptmann einen kurzen Befehl. Auf dessen Wink springen einige hundert mit langen Luntenflinten bewaffnete Pyrenäenschützen aus dem Haufen hervor, umgehen im Laufe von hinten die französischen Ritter und senden, mit besonderer Kunst rasch feuernd, einen Stahl und Eisen durchschmetternden Kugelregen auf Mann und Roß. Bestürzt sehen die Eisenreiter einen der Kampfgefährten nach dem andern von unsichtbarer Gewalt dahingerafft. Sie stutzen, wenden sich, vertheilen sich in kleinere Gruppen und werfen sich auf die kecken Schützen. Aber diese Gebirgskinder sind behender als die schwergepanzerten Hengste; wie leichtes Gewölk theilen sie sich vor den Ansprengenden, fassen sie wieder in Flanke und Rücken, die Wuthschäumenden zur Verzweiflung bringend. Da sank der Adel Frankreichs vor den Kugeln gering geachteter Fußknechte von den hohen Rossen sieglos in den Staub, und die unter dem Schutze des verheerenden Schnellfeuers (nach damaligen Begriffen) wieder gesammelten kaiserlichen Ritter vollendeten dann die Niederlage. Den entscheidenden Schlag aber führten die deutschen Landsknechte unter Georg von Frundsbergs Führung, indem sie die „Schwarze Schar“ erschlugen und die Schweizer in den Tessin sprengten, dessen Wasser von deren Blute sich röthete.

[286] Mehr noch als diese Thaten verdiente die Ausdauer der von Franz in Pavia eingeschlossenen deutschen Landsknechte gerühmt zu werden, welche weder durch die äußerste Hungersnoth, noch durch des Feindes Lockungen, obgleich sie fast gänzlich ohne Sold blieben, von ihrem Eide abgebracht werden konnten, die Stadt bis zum Entsatze zu halten.

Wir könnten ausführlicher noch die kindliche Frömmigkeit der Landsknechte schildern, die nicht ganz umsonst die „frommen“ genannt wurden; es genügt der Hinweis auf ihren Brauch, vor jedem Sturm oder zu bestehenden Angriffe auf die Kniee zu fallen und ein geistlich Lied zu singen. Auch vor dem Aufstehen vom Gebet drei handvoll Erde nach uralter Sitte rückwärts über das Haupt zu werfen, versäumte keiner der Todgeweihten. Die Welschen begriffen solches Thun nicht, und selbst Paul Jovius meint einmal, die Deutschen hätten sich wohl aus Furcht vor den Kanonenkugeln niedergeworfen!

Wir könnten endlich eine Reihe von Winkelriedsthaten erwähnen, denn solche Aufopferung des einzelnen findet sich in der Zeit der enggeschlossenen, mit langen Spießen bewehrten Schlachthaufen wiederholt, wenn des Vaterlandes Noth oder die kriegerisch-nationale Eifersucht die Gemüther mehr als gewöhnlich erregte. In der Schlacht bei Ravenna, 1512, opferte sich so, um in den „Igel“ der Spanier Bresche zu legen, der starke Hauptmann Fabian von Schlaberndorf, ein Sachse.

Lassen wir uns hieran genügen! Ein der durchschnittlichen Wirklichkeit näher kommendes Bild bietet ein anderer Feldzug: der des kaiserlichen Heeres in den Jahren 1526 und 1527 gegen Rom; er zeigt uns das Landsknechtswesen in jener Entwicklung, die es nehmen mußte; war es doch, aus dem Verfalle der mittelalterlichen Auffassung des Kriegsdienstes als einer an Lehen geknüpften Ehrenpflicht entstanden, eine gegen Sold geübte handwerksmäßige Waffenleistung geworden. Zugleich aber wirkten gerade in dem eben erwähnten Feldzuge doch auch Antriebe höherer, mehr idealer Art auf die rauhen Gesellen ein, die unser Interesse für sie doch immer wieder beleben, wenn wir uns eben vielleicht, empört über barbarische Ausschreitungen, von ihnen wenden wollen. Und endlich finden der volksthümlichste aller Landsknechtsführer, der wackere, ehrenfeste Georg von Frundsberg, und der glänzendste derselben, der durch seine fürstliche Herkunft wie durch sein schweres Geschick und seine Schuld dreifach anziehende Karl von Boürbon, während desselben ihr tragisches Ende.

Franz I. von Frankreich, 1525, bei Pavia gefangen genommen, hatte, im Frühjahr wieder freigelassen, dem Kaiser Karl V. alsbald Eid und Vertrag gebrochen; zwei Monate nach seiner Freilassung brachte er mit dem Papste Clemens VII., mit des Reiches Lehensmann Francesco Sforza von Mailand, mit der Republik Venedig etc. die „Heilige Liga“ zum Abschluß.

Der kaiserliche Generalkapitän in Italien war Karl von Bourbon; er ward bald eng umlagert in dem durch die endlosen Kriege verödeten Mailand, dessen Einwohnerrest nur durch die grausamste Strenge in Gehorsam gehalten werden konnte.

Karl von Bourbon, der Geburt nach der erste Prinz von Geblüt in Frankreich, ragte noch vielmehr als durch Geburt durch südländische Mannesschönheit und ritterliche Erscheinung über seine Umgebung empor; sein Unglück war, daß er mit diesen Eigenschaften und mit seinem Reichthum sogar den König überragte, und daß er sich dessen bewußt war. Geflissentlich entwickelte er oft einen übertriebenen Glanz, und wenn er dem Könige in Liebeshändeln den Rang abgelaufen hatte, wies er dessen eifersüchtige Wallungen mit beißenden Bemerkungen zurück. So wurden Verhältnisse und Eigenschaften, welche ihn zu besonders glücklichem Lebensgenusse vorherbestimmt erscheinen ließen, die Quelle seines Unglücks.

Die Wendung in seinem Leben trat ein, als seine glänzenden Eigenschaften gerade den scheinbar stolzesten Triumph errangen, als des Königs Mutter, die verwitwete Herzogin von Angoulême, die allerdings schon im vierzigsten Lebensjahre stand, sich sterblich in den dreizehn Jahre jüngeren Mann verliebte und ihm geradezu ihre Hand anbot. Bourbon, damals bereits Connetable, das heißt erster Kronfeldherr, wies das liebeskranke Weib, das ihm gegenüber bisher als fördernder Schutzgeist gewirkt hatte, kalt ab und verschärfte die Kränkung noch, indem er sich gleich darauf mit der schwächlichen, unschönen, verwachsenen Susanna von Bourbon-Beaujeu, einer Enkelin Ludwigs XI., vermählte. Nur der Wunsch, das gesammte Erbe des Hauses Bourbon in seiner Hand zu vereinigen, konnte ihn hierzu bewogen haben. Der Connetable hatte in manchen Kränkungen bald die Rache der Verschmähten zu spüren, aber in den bösen Dämon seines Lebens verwandelte sie sich erst, als er sechs Jahre später, 1522, nachdem ihm Kind und Gattin gestorben waren, abermals, und zwar mit unverhohlenem Widerwillen, die Hand der in Sehnsucht nach seinem Besitze sich Verzehrenden ausschlug; und diesmal hatte, wie behauptet wird, der König selbst den Freiwerber für sie gemacht.

Nun folgte Kränkung auf Kränkung, seine Einkünfte wurden gekürzt, und schließlich wurde ihm die Gesammterbfolge des Hauses Bourbon streitig gemacht; es drohte ihm der Verlust fast aller seiner Güter, denn seine hohen Feinde fanden willige Richter. In den finsteren Stunden, welche solche Verhältnisse mit sich brachten, war es nun, daß fremde Einflüsterungen Eingang in seinem Herzen fanden, daß er, Ehre und Pflicht vergessend, sich dem Kaiser Karl V. und dem König Heinrich VIII. von England zuschwor zu einem Anschlage auf Frankreich, während Franz I. auf einem damals geplanten Kriegszuge nach Italien abwesend wäre. Was ihm der Kaiser bot, war nichts Geringeres als die Hand seiner Schwester Eleonore, der verwitweten Königin von Portugal, nebst 200 000 Thalern Mitgift außer ihrem großen Vermögen. Aber die Verschwörung kam an den Tag, und dem Connetable blieb nichts übrig, als sich Franz I., welcher sich großmüthig zeigte, reuevoll zu Füßen zu werfen oder ganz und für immer ins Lager der Feinde zu gehen. Er entschloß sich zum letzteren, und indem er, Krankheit heuchelnd, sich dem zu Felde ziehenden Könige fern hielt, gelang es ihm unter den größten Gefahren, über die Grenze zu entkommen. Aber er, welcher sich vermessen hatte, halb Frankreich dem Kaiser zu Füßen zu legen, kam jetzt allein, als angstentstellter Flüchtling, in der Freigrafschaft Burgund an. Franz I. gab den geplanten Feldzug auf. Bourbon aber mußte bald erfahren, daß ihm nun ein Makel anhing, den kein Heldenthum zu verwischen vermochte und den selbst die Feinde seines Königs ihn empfinden ließen. Sogar seine Triumphe wurden ihm durch seinen Verrath vergällt. Als siegreicher kaiserlicher General mitleidsvoll zu dem tödlich verwundeten, sterbend unter einem Baum an der Sesiabrücke liegenden Bayard tretend, mußte er sich von diesem mit herbem Vorwurfe und warnender Weissagung wegscheuchen lassen. Er erlebte zwar den Triumph, als Sieger mit den anderen kaiserlichen Generalen vor den bei Pavia gefangen genommenen König Franz treten zu können, aber dessen und der anderen Generale Verhalten verbitterte ihm auch diesen Augenblick befriedigter Rache. Selbst von den eigenen Truppen hatte er Kränkendes zu vernehmen. Ritt er auf dem Marsch die Reihen der spanischen Arcabuceros entlang, so sangen diese nach ihrer Sitte wohl Lieder auf ihn, in welchen sie seine Kriegsthaten mit denen eines Julius Cäsar, Hannibal und Scipio verglichen; es flochten sich aber immer auch Strophen in diese Soldatenlieder, in welchen auf seine Armuth, sein besitzloses landflüchtiges Soldritterthum in derber Weise hingedeutet wurde; er, der General, hieß es da wohl, sei so arm wie der ärmste Teufel unter seinen Soldaten, und er – mußte verbindlich dazu lächeln. Die herbste Verdammung aber ward ihm von jenem spanischen Granden zu theil, der auf Befehl Kaiser Karls ihn in seinem Palaste beherbergen mußte. Kaum war Bourbon weiter gezogen, so ließ dieser Edelmann seinen Palast in Brand stecken und die Trümmer dem Erdboden gleich machen: das Haus seiner Väter war ihm durch den Aufenthalt des landesverrätherischen Mannes für immer entweiht. Auch um die Hand Eleonorens wurde der Bourbon betrogen; der Kaiser sagte sie in seinem Friedensschluß mit Franz I., durch welchen dieser aus der Gefangenschaft erlöst wurde, dem Könige von Frankreich zu, um freilich alsbald selbst von diesem wieder betrogen zu werden.

Neben Karl von Bourbon hatte schon im „königlichen Kriege“, wie erwähnt, Georg von Frundsberg, der „Vater der Landsknechte“, mit höchster Auszeichnung gefochten und mit das Beste zur siegreichen Entscheidung gethan. Er hatte seitdem auf seinem Schlosse Mindelheim in Schwaben gesessen. Nur einmal, durch den Bauernkrieg, war diese seine Ruhe unterbrochen worden. Im Algäu und in Salzburg hatte er die aufrührerischen Bauern zum Gehorsam zu bringen. Aber voll Erbarmen mit dem unglücklichen Volke vermied er gewaltsame Entscheidung und stellte Ruhe und [287] Ordnung durch geduldige Behandlung und unblutige Kriegslist wieder her. Dem Kriegshandwerke war er herzlich gram „wegen der Verderbung und Unterdrückung der armen unschuldigen Leute, des unordentlichen und sträflichen Lebens des Kriegsvolks und der Undankbarkeit der Fürsten, bei denen die Ungetreuen hoch kommen und reich werden, und die Wohlverdienten unbelobt bleiben“ – hatte er doch nach der Schlacht von Pavia ein „Klageliedlein über der Fürsten Undank“ verfaßt, das er sich oft vor Tisch von vier Stimmen mit Instrumentalbegleitung vorsingen ließ und das noch erhalten ist.

In solcher Stimmung, mit solchen Erfahrungen war der Dreiundfünfzigjährige nicht angenehm überrascht, als im Herbste l526 Briefe von Karl von Bourbon, dem Erzherzog Ferdinand und Georgs Sohn Kaspar, der in Mailand mit Bourbon belagert wurde, auf Schloß Mindelheim eintrafen und ihn zu schleunigem Zuzug wider die Liga aufforderten, da er der Kaiserlichen einzige Hoffnung sei. Vor der in des Kaisers Namen an ihn ergangenen Aufforderung hatte der Entschluß Frundsbergs, dem Herrendienst ferne zu bleiben, keinen Bestand. Was aber ihn und andere besonders anfeuerte, diesmal dem Kaiser ihren Dienst noch weniger als sonst zu versagen, war der Umstand, daß es auch gegen den Papst ging. Frundsberg hoffte, durch dessen Niederwerfung den durch ein Bündniß altgläubiger Fürsten bedrohten Evangelischen in Deutschland Luft zu machen. War er auch noch nicht förmlich zur neuen Lehre übergetreten, hatte er, altem Brauche getreu, trotz des Spottes der Spanier und Italiener, auch noch bei Pavia über dem Harnisch eine Franziskanerkutte getragen – Luther selbst legte erst im Herbste 1524 die Augustinertracht ab – er, der Freund des Reformators, war der kirchlichen Neuerung doch von Herzen zugethan. Für solchen Zweck brachte er große Opfer; da Oesterreichs Kassen leer waren, lieh er bei reichen Augsburger Kaufherren Geld auf verschiedene seiner Besitzungen, verpfändete sein Silbergeschirr, seiner Frau Kleinodien, verkaufte seinen Antheil am Bergrecht zu Gossensaß und benutzte seinen Kredit bei Freunden.

Fünfunddreißig Fähnlein Landsknechte, über zwölftausend „reiselustige Gesellen“, brachte er in Schwaben und Tirol mit den so erhaltenen Geldmitteln zusammen, darunter manchen, der in den späteren Religionskriegen auf evangelischer Seite sich hervorgethan hat; so Sebastian Schärtlin von Burtenbach und Kurt v. Bemmelberg. Letzterer, der unter seinen Waffengefährten den Namen „der kleine Heß“ führte, war namentlich durch Witz und schnelle Zunge bekannt. Als bei einem Gelage einmal ein hochgeborener Herr äußerte, die Fürsten haben unter allen Umständen im Himmel ihre Stühle und Sessel bereitstehen, und, zu dem Obersten gewandt, „nicht wahr, Kurt?“ beifügte, erwiderte dieser alsbald: „Ja, gnädiger Herr, ich habe es auch gehört, daß die Sessel da sein sollen, aber der mehrere Theil gar bestäubt, daß der Staub höher denn spannendick darauf liegt.“

Die ganze adlige Sippschaft Frundsbergs schloß sich dem Heere an, sein Sohn Melchior, der in Wittenberg den Studien oblag, eilte thatenlustig herbei, und unter den Hauptleuten finden sich gar manche bekannte Ritternamen aus ganz Süddeutschland, das Elsaß mit eingeschlossen. Aber auch viele Namen bürgerlicher Hauptleute und Fähndriche, welche weitbekannte Kriegsleute waren, weist die Musterrolle auf, manche darunter nicht ohne humoristischen Klang, wie z. B. den des Hauptmanns Stephan Weinundbrot. Und so ging’s nun dem Süden zu.

[333]

Der Zug gegen Rom. – Frundsbergs und Bourbons Ende. – Erlebnisse eines Leichnams.

Nicht bunt genug kann man sich den Heereszug denken, welchen Frundsberg nach Italien führte. Zwar es fehlten ihm manche Bestandtheile einer „wohlbestellten Armada“. Es war November; die Südausgänge der Alpen waren von den Feinden wohl verwahrt, und so galt es, in ungünstiger Jahreszeit auf wenig betretenen Wegen über das Gebirge zu kommen, um auf weitem Umweg durch das feindliche Venetien sich mit dem in Mailand bedrängten Bourbon zu vereinigen. Es fehlten also die prunkenden Ritterkompagnien, es fehlte die damals noch überaus schwerfällige Artillerie. Geschütze gedachte Frundsberg in Italien zu erobern oder von dem Kaiser zugewandten Fürsten zu entlehnen.

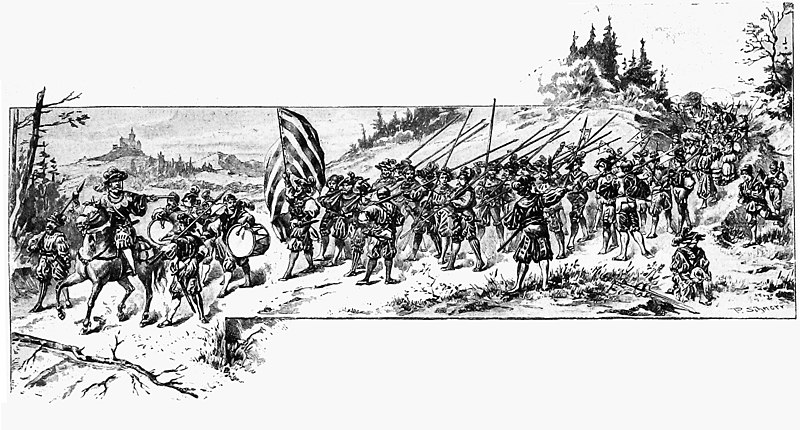

Aber schon der Landsknechte Aufzug allein mußte den wunderbarsten Anblick gewähren. Vor den größeren Abtheilungen ritten im prachtvollen Harnische, umgeben von Trabanten, die höheren Offiziere – Frundsberg, der Kommandirende, allerdings auf einem bedächtig schreitenden Maulthier. Vor jedem Fähnlein schritt der möglichst in die Farben des Regenbogens gekleidete Fähndrich mit der gewaltigen, „thurmhohen“ Fahne, hinter ihm kamen die Pfeifer und die Trommler mit Trommeln, groß wie Weinfässer, die Hälfte des „Gespiels“ vor den Hakenschützen, die andere Hälfte vor den langen Spießen. An sie schloß sich dann der Haufe der Landsknechte, jeder nach Laune und Umständen bewehrt, mit Sturmhaube, geschlossenem Helm, hohem Filzhut, Federbarett, in ganzen und halben Panzern; manche mit vollem Harnisch bis zum Knie, andere in Lederkollern, Kettenhemden und Kragen, gefältelten, geschlitzten, zerhackten, in grillenhaften Farben durcheinander schillernden Wämsern, mit dem ausschweifendsten Schnitte der Hosen, von den bis zum Knöchel [334] sich bauschenden Pluderhosen bis zu der aufs engste von der Hüfte bis zum Knöchel sich anschmiegenden Reiterhose; wieder andere – was für besonders stutzerhaft galt und auch von Hauptleuten geübt wurde – den einen Strumpf herabgestreift, so daß das eine Bein nackt war. Diese Sitte erregte namentlich am französischen Hofe, wo aus Gründen das Wattiren im Schwange war, weidliches Aufsehen. Dazu kam noch die verschiedenste Tracht der Haare und des Bartes. An Waffen endlich führte jeder, was von Väter Zeiten zu Hause aufgehängt gewesen war oder die Beute früherer Kriege ihm in die Hand gespielt hatte: Federspieße mit buntem Schmucke, lange Spieße mit verschiedenst geformten Spitzen, Hellebarden, Partisanen, schwere Hakenbüchsen, Schlachtschwerter, daneben Kolben, Fausthämmer, die kurzen breiten Landsknechtsdegen, verschieden geformte Dolche. Hinter dem Gewalthaufen endlich folgte der Troß der Weiber und Buden, geführt von einem eigenen Weibel, der außer den Waffen noch einen etwa armlangen „Vergleicher“ zur Schlichtung von Streitigkeiten führte.

Schwer lag der gefährliche Zug auf Frundsbergs Seele. Von seiner Stimmung mag ein Traum zeugen, den er zu Botzen hatte. Er glaubte im Traume seinen vor etlichen Jahren verstorbenen Bruder Adam zu sehen, welcher zu ihm sprach: „Bruder Georg, es ist ein schwerer Zug, Du wirst schwerlich über die Pässe und über die Furthen der Wässer kommen und Du wirst den Haufen führen, daß kaum tausend Mann überbleiben werden.“ Dieses Gesicht hatte er, wie bezeugt, schon früher in gefährlichen Kriegsläuften gehabt. Schon in Trient von Geldnoth bedrängt, stieg er doch muthig am 17. November auf engem, steilem Bergpfad drei deutsche Meilen hinan. Die Rosse und Maulthiere mußten einzeln geführt werden; neben ihm selbst, dem schweren Manne, hielten Landsknechte lange Spieße auf der Seite des Abgrunds als Geländer; er faßte wohl auch einen starken Knecht von hinten am Koller, der ihn zog, während ein anderer schob. So kamen sie auf einem Weg, wo kein Italiener sich eines Feindes versah, auf venetianisches Gebiet. Ein armseliges Bergdorf wurde zu des Feldherrn großem Unwillen als der Republik gehörig alsbald verbrannt wie ein Vorzeichen der bösen Art, welche der Krieg annehmen sollte. Wie ein die Zukunft verhüllender Vorhang lagen die Nebel vor der italischen Ebene, welche am 19. November unweit Brescia, bei Gavardo an der Chiese, erreicht wurde.

Als Karl v. Bourbon das Herannahen Frundsbergs vernahm, tauchte in ihm, welcher nur durch außergewöhnliche Unternehmungen seine innere Unruhe zu betäuben, aus unbefriedigender Stellung und getäuschten Hoffnungen heraus zur Höhe seiner ehrgeizigen Pläne sich emporzuschwingen hoffen konnte, allerdings der kühne Plan auf, Rom selbst zu nehmen. Wenn aber einzelne Zeitgenossen, wie z. B. der Augenzeuge der Plünderung von Rom, Cäsar Grollier, behauptet haben, unter den 18000 Mann, welche Frundsberg schließlich gegen Rom führte, seien 14000 Anhänger der verfluchten lutherischen Sekte und außerdem noch 4000 von besonders teuflischem Hasse gegen den heiligen Vater beseelte Juden gewesen, die Plünderung Roms sei von Anfang an der Zweck des Feldzugs gewesen, so kommt darin lediglich die Stimmung der Päpstlichen nach dem Falle Roms zum Ausdrucke.

In der italienischen Ebene fand Frundsberg die verworrensten Verhältnisse vor. Die verschiedenen kleinen Gewalthaber in stetem Gedränge zwischen dem Kaiser, den Eroberungsgelüsten der Päpste und der Republik Venedig, meinten es mit keinem Theile ehrlich, haßten aber jedenfalls am meisten – und wer wollte es ihnen heute verdenken? – die Fremden von jenseit der Alpen. Wurde hierdurch Frundsbergs Lage schon schwierig, so that in den sumpfigen Niederungen Norditaliens die winterliche Jahreszeit das Uebrige. Der gerade Weg nach Mailand war dem kaiserlichen Feldherrn, der an Bourbons Oberbefehl gewiesen war, durch feindliche Streitkräfte verlegt; die gebotenen Umwege zwangen also zur Ueberschreitung zahlreicher winterlich geschwellter Flüsse, während man im übrigen auf schmale Dammstraßen angewiesen war. Auf diese Umstände baute der Herzog von Urbino mit Giovanni de’ Medici, dem Führer der „schwarzen Banden“, von dessen fast im Jünglingsalter erworbenem Feldherrnruhme die Italiener die Schöpfung einer den deutschen Landsknechten gewachsenen nationalen Wehrkraft erhofften, einen Plan, die Deutschen sicher zu verderben. Der Markgraf von Mantua, von jenen ins Einvernehmen gezogen, lud den bei Borgoforte am Po angelangten Frundsberg, welcher sehr ungehalten war, weder Schiffe noch Brückenmaterial vorzufinden, mit seinen höheren Offizieren zu einem ausgesucht köstlichen Abendessen, indem er zugleich die betrügliche Mittheilung machte, daß der Papst mit dem Kaiser Frieden geschlossen habe. Auch die Knechte wurden reichlich bewirthet. Es sollte, so hatten die Italiener gerechnet, „den Barbaren das letzte Nachtmahl gereicht werden“. Mit Bestimmtheit erwarteten die freundlichen Gastgeber, die Deutschen vom Vornehmsten bis zum Niedrigsten würden sich im Trinken dergestalt übernehmen, daß sie zur Ernüchterung bis spät in den nächsten Tag hinein des Schlafes benöthigen würden. In der Zwischenzeit sollten ihnen alle Brücken über den Po und Mincio, sowie alle Dämme verlegt werden; dann wollte man sie mit Feldschlangen, Büchsen und Hellebarden aufwecken.

Aber die Welschen hatten wohl den Durst der Deutschen, nicht deren Leistungsfähigkeit erkannt. Frundsberg hielt sich, so wohl er es sich auch schmecken ließ, nüchtern und wußte obendrein den ihrer Sache sicheren Italienern noch so geschickt allerhand Andeutungen zu entlocken, daß er sie überlistete. Als die Feinde anrückten, dem deutschen Bären das Fell über die Ohren zu ziehen, war dieser durch einen nächtlichen Gewaltmarsch bereits außer Gefahr und über dem Mincio. Nur die Nachhut vermochten die Italiener noch zu bedrängen; aber als sie auch am Mincio den Deutschen noch keine Ruhe ließen, da richtete Frundsberg selbst die beiden Falkonetlein, welche gerade in dieser Stunde als Geschenk des damals dem Kaiser zugewandten Herzogs Alfons von Ferrara angekommen waren, und die zweite Kugel, welche er den Italienern als Quittung für ihr Abendessen zusandte, zerschmetterte dem Giovanni de’ Medici die Kniescheibe, an welcher Verwundung der junge Kriegsmann, die Hoffnung des damaligen Italiens, fünf Tage später verstarb.

Noch länger als zwei Monate, bis zum 7. Februar 1527, währte es, ehe Bourbon und Frundsberg südlich des Po ihre Vereinigung bewerkstelligen konnten, während welcher Zeit Frundsberg, vom Kaiser anscheinend vergessen, vom Herzog von Ferrara nur widerwillig und durchaus ungenügend mit Geld unterstützt, häufige Kämpfe zu bestehen hatte und das gerechte Verlangen der Knechte nach Sold nur zum kleinsten Theile befriedigen konnte. Inzwischen war Bourbon in Mailand aber auch nicht auf Rosen gebettet gewesen. Nicht aus bösem Willen hatte er gezögert, Frundsberg entgegenzuziehen, vielmehr war der auch ihn drückende völlige Geldmangel es gewesen, der ihm jede planvolle Bewegung unmöglich gemacht hatte. Während die deutschen Landsknechte in Mailand unter Frundsbergs Sohn Melchior, obgleich auch sie keinen Sold zu sehen bekamen, doch noch willig blieben, weigerten sich die Spanier, Mailand überhaupt zu verlassen, ehe sie bei Heller und Pfennig bezahlt wären. In seiner Bedrängniß schritt Bourbon zu den gräulichsten Mitteln; er preßte den Bürgern Mailands, zum Theil unter Anwendung der Folter, ihr letztes Geld aus und schenkte u. a. dem wegen Hochverraths zum Tode verurtheilten Hieronimo Morone in der Nacht vor der angesetzten Hinrichtung das Leben, nachdem der geizige Italiener nicht ohne langes Feilschen, sozusagen angesichts des Richtblocks, sich seufzend bereit erklärt hatte, 20000 Dukaten, aber auch nicht einen Pfennig mehr, zu bezahlen. Nun aber machten die Spanier, denen dieses Aussaugungssystem zusagte, neue Schwierigkeiten, und Bourbon hatte sie noch aufs beweglichste zu bitten, bis sie sich bequemten, wieder von seinen Befehlen Notiz zu nehmen.

Als sich die beiden Feldherren unweit Piacenzas trafen, war eine Streitmacht, wie sie der Kaiser selten beisammen gesehen hatte, 32000 Mann Fußvolk und Reiterei, unter seinen tüchtigsten Generalen vereinigt. Insbesondere war das Heer jetzt auch ausgiebiger mit Feuergewehren versehen, denn Frundsberg hatte nur 1500 Hakenschützen mit sich geführt. Das erste, was der Oberbefehlshaber Karl v. Bourbon nunmehr that, war, den Herzog von Ferrara um weitere Geldunterstützung und namentlich um Geschütz zu ersuchen, aber der entzog seine Person den Bedrängern und hinterließ ihnen den Rath, nur schnurstracks nach Rom zu ziehen und dort an den Anstifter des ganzen Krieges ihre Forderungen zu richten.

Schon zehn Tage nach der Vereinigung beider Heere meuterten die Spanier wieder um Sold, und nun folgte die Katastrophe. Nach langem Hin- und Herverhandeln bewog der über die Anwesenheit des kaiserlichen Heeres an seinen Grenzen erschrockene Papst den auf der Seite des Kaisers kämpfenden Vicekönig von Neapel Lannoy zum [335] Abschlusse eines Waffenstillstandes, ohne daß dieser vorher Bourbons Einwilligung eingeholt hätte, unter Bedingungen, welche auch nicht entfernte Aussicht auf die Befriedigung der Sold heischenden kaiserlichen Knechte gaben. Alsbald entließ der Papst sein Heer, in der Ueberzeugung, daß das kaiserliche Heer ohne Waffengewalt durch Meuterei sich auflösen und so seine Bestandtheile der Vernichtung preisgeben würde. Päpstliche Sendlinge waren es, welche unter die bei schlechtem Wetter, abgerissen, zum Theil ohne Schuhe und ohne Geld zwischen S. Giovanni und Bologna lagernden Kaiserlichen die Nachricht von jenem Waffenstillstand trugen. Alsbald erhoben sich die Spanier. „Wie Bettler,“ schrieen sie, „sollen sie durch den Verrath des Vicekönigs aus Italien verstoßen werden,“ und mit dem aufreizenden Rufe: „Lanz, Lanz (Landsknechte)! Geld, Geld!“ steckten sie schließlich auch die ruhigeren Deutschen an. Brüllend wälzte sich der Haufe nach dem Zelte Bourbons, an dessen Eingang ein ruhegebietender Diener niedergestochen wurde. Aber der Oberfeldherr hatte sich schon zu Frundsberg, seinem „lieben Vater“, geflüchtet und dort unter dem Stroh des Stalls ein Versteck gefunden, nur an seinem Waffengeräth, seinem goldgestickten Waffenrocke, den man anderen Tages im Stadtgräben von S. Giovanni fand, konnten die Rasenden ihre Wuth auslassen.

Da berief Frundsberg am 16. März die Landsknechte zur Gemeinde und redete „mit großem Ernste, beweglich, wie noch nie ein Mensch geredet, daß es einen Stein sollte bewegt haben“, zu ihnen. Aber zum ersten Male hörten die Verwilderten nicht auf die Worte ihres „allzeit lieben Vaters“, ja, einige Wüthende ließen sogar die Spieße gegen ihn nieder. Da drängte sich ob dem Unerhörten Frundsberg das Blut nach dem Kopfe, Kraft und Sprache verließen ihn, und er sank auf eine Trommel, die ein Landsknecht schnell ihm unterstellte. Noch erholte er sich auf kurze Zeit, ohne jedoch die Sprache wieder völlig zu gewinnen; aber als er nach dem mit seinen Hauptleuten genommenen Morgenmahl sich an den Kamin zum Feuer stellte, überfiel Lähmung seine Glieder, und er mußte zu Bett getragen werden. Nun besannen sich die Wüthenden, um so mehr, als der Herzog von Ferrara doch einiges Geld schickte. Frundsbergs kriegerische Laufbahn aber war zu Ende, keine Klage, keine Thräne konnte den bösen Schlagfluß wieder von ihm nehmen. Er verordnete noch Konrad v. Bemmelberg zu seinem Stellvertreter, dann ließ er sich am 22. März nach Ferrara bringen, dessen Herzog auch später, nachdem er aus dem Lager des Kaisers in das der Feinde übergegangen war, ihn mit ritterlicher Freundlichkeit pflegte. Bezeichnend bleibt es, daß Ariost, welcher alle romanischen Helden seiner Zeit im „Rasenden Roland“ geschildert hat, seiner nicht erwähnt. Im Frühjahr 1528 ließ Frundsberg sich weiter nordwärts bringen, um endlich am 12. August desselben Jahres nach Mindelheim zu gelangen und acht Tage später dort zu sterben.

Mit Frundsbergs Erkrankung war Karl von Bourbon auf sich selbst angewiesen; er stand an der Spitze eines Heeres, welches der Kaiser anscheinend vergessen hatte, das daher, wenn der Papst sich nicht zur Abkaufung des Aeußersten bewegen ließ, geradezu gezwungen war, in räuberartiger Weise sich seinen Unterhalt zu verschaffen. Der Feldherr wußte, daß seine Scharen im Felde den Feinden mehr als gewachsen und zu jeder kühnen, abenteuerlichen That, wenn sie nur Beute verhieß, bereit waren; er wußte auch, daß sein und der Offiziere Leben stündlich in Gefahr schwebte, sobald den wilden Gesellen der Mangel wieder auf den Leib rückte oder die Zügel straffer gezogen wurden. So war er denn darauf angewiesen, auf irgend eine große, reiche Beute verheißende Stadt loszugehen, ehe noch das Heer in den fortwährenden Feindseligkeiten mit den schwärmenden Reitern der Liga und dem verzweifelnden Landvolke, dessen Dörfer, Flecken und Höfe tagtäglich hinter den breit daherziehenden Haufen in Rauch aufgingen, allzusehr zusammengeschmolzen war. Die Verhandlungen des Papstes mit dem Vicekönig von Neapel, die immer nur zu Geldversprechungen führten und von seiten des ersteren lediglich dem Zwecke dienen sollten, Bourbons Heer durch ungewisse Hinzögerung zur Auflösung zu bringen, zwangen diesen vollends, dem ungewissen Hin- und Herziehen ein Ende zu machen, auf ein bestimmtes Ziel zuzustreben. Nachdem er einen vergeblichen Versuch gemacht hatte, Florenz zu überrumpeln und an dieser Stadt ein Exempel zur Warnung des Papstes zu statuiren, eilte er geradeswegs auf Rom zu.

In dieser Stadt war man des Entsetzlichen nicht gewärtig; obgleich der Vicekönig Lannoy von Neapel, als er mit karger Abschlagssumme sich in das Lager Bourbons gewagt hatte, von dort nächtlicher Weile hatte fliehen müssen, um sein Leben vor den wüthenden Knechten zu retten, obgleich ein Bußprediger in härenem Gewande auf den Straßen Roms den Untergang der Stadt prophezeite, hofften Papst und Bürgerschaft immer noch, Karl von Bourbon werde wie einst Attila, vom Schrecken Gottes ergriffen, angesichts der heiligen Stadt umkehren.

Rom bildete damals noch zwei völlig getrennte und besonders befestigte Städte, die „Leoninische Stadt“ mit dem Vatikan und das „Trastevere“ um den Janiculus. Der niedrige Thalgrund zwischen beiden war noch wenig bebaut und lag offen da.

In diese Lücke drang Bourbon mit seinem Heere ein, nachdem er demselben vom Monte Mario aus die herrliche Stadt gezeigt hatte. Er mußte rasch handeln; des Kaisers Schweigen legte er nicht unrichtig als Einwilligung aus; seine Aufforderung zur Uebergabe oder um Durchlaß nach Neapel wurde von beiden Städten kurz abgewiesen, und dabei zogen sich von allen Seiten ligistische Heerscharen heran, dem Papste trotz seines Austritts aus der Liga Beistand zu bringen. Die Werke Roms waren verfallen und schlecht mit Geschütz versehen, die Bürgerschaft als unkriegerisch bekannt. In der Abenddämmerung des 5. Mai 1527, versammelte Bourbon in dem düsteren gothischen Gewölbe der Kirche zu S. Onofrio die Obristen, Hauptleute, Fähndriche und Doppelsöldner und kündigte ihnen seinen Entschluß an, die Stadt mit stürmender Hand zu nehmen, da eine Beschießung nicht thunlich sei, hätten sie ja doch das Geschütz auf ihrem Zuge längst dahintengelassen. Die gleichzeitigen romanischen Chronisten lassen ihn eine Rede im Stile der alten römischen Imperatoren oder vielmehr in dem eines Livius halten; die deutschen Berichte wissen nur vom Tagesbefehl für das Unternehmen zu berichten. Aber im Innersten tief bewegt mag der heimathlose, jetzt noch mit dem Bann belegte Fürst in dieser Stunde gewesen sein. Er versprach den Knechten, im Sturm voranzugehen. Die Deutschen lehnten dies Anerbieten ab, die Spanier ließen ihm den Vortritt auf der Todesbahn.

Die in der Stadt hatten die Nacht über, so gut es in der Eile ging, geschanzt und die Werke ausgebessert. In der nebligen Morgenfrühe des 6. Mai begann der Sturm an verschiedenen Stellen. Karl von Bourbon, in glänzender Rüstung den Spaniern voranschreitend, ward, als er eben eine von ihm selbst angelegte Sturmleiter hinaufklomm, von einem römischen Schützen trotz des Nebels bemerkt, und im nächsten Augenblick stürzte er, getroffen von zweilöthiger Kugel da, wo Schenkel und Unterleib sich zusammenschließen, zurück. Noch wird die Stelle, wo er gefallen ist, bei der Villa Barberini gezeigt. Er selbst ließ sich in die nahe Kapelle des Campo santo tragen, wo er einige Stunden später starb. Die Kunde seines Falles hatte nur die Wirkung, die Stürmenden zur äußersten Wuth zu reizen, und bald darauf gelang es den Deutschen, bei S. Spirito die Mauer zu übersteigen. Niklas Seidensticker, Hauptmann und Profoß, war der erste, welcher auf der Mauerkrone stand und mit seinem mächtigen Zweihänder die Vertheidiger von den Brustwehren trieb. Wenige Stunden nach Bourbons Tode war Rom in den Händen der Kaiserlichen.

Von den gräßlichen Scenen der Plünderung, welche dem Sturme folgten, von der Belagerung des Papstes in der Engelsburg, seinem Entweichen nach geschlossenem Vergleich, von den furchtbaren Leiden der Stadt unter der Herrschaft der zuchtlosen Horden durch das ganze Jahr 1527, von den blutigen Aufständen der letzteren gegen ihre Hauptleute können wir hier nicht erzählen. Es genüge die Bemerkung, daß alle gleichzeitigen Schriftsteller zugeben, die Deutschen, so roh und wild sie sich zeigten, seien an Geld- und Blutdurst sowie an Grausamkeit und wilden Begierden von den Spaniern weit in Schatten gestellt worden. Endlich, im Februar des Jahres 1528, zogen die Deutschen aus der „stinkenden Mördergrube“, noch 5000 Mann stark, nach Neapel, wobei sie unterwegs, allen Lebensunterhaltes baar, noch die Stadt Narni erstürmten und plünderten. Etwa 1500 kamen Ende des folgenden Jahres noch nach Deutschland zurück.

Etwas später erst folgte, von der größeren Beute beschwert, der Ueberrest der Spanier. Es umgiebt selbst diese blutigen Scharen mit dem Abglanze kriegerischen Heldenthums, daß sie bei ihrem Abzuge des todten Feldherrn nicht vergaßen. Seine [336] einbalsamirte Leiche hatte bis dahin in der sixtinischen Kapelle gestanden. Nach dem Abzuge der Seinen wäre sie jedenfalls schimpflich von dort entfernt worden. Als kostbare Bürde führten sie daher den Leichnam mit sich nach der Felsenfeste von Gaeta. Dort, in der kleinen Kapelle am Eingang der Citadelle, errichteten sie dem todten Feldherrn von ihrer Beute ein prächtiges Grabmal. Den künstlich gemeißelten Grabstein bedeckte ein goldenes Tuch mit dem Wappen der Bourbons, jedoch ohne den französischen Orden des h. Michael und das goldene Vließ. Darüber hing eine Fahne von gelbem Taffet, mit schwarzen und weißen Streifen, geflügelten, Flammenschwerter tragenden Hirschen und den Worten „Espérance, Espérance“ (Hoffnung) bestickt.

Aber die Rache Roms fand die Leiche des Gebannten auch in dem festen Gaeta. Das tridentinische Konzil ließ das Grabmal abbrechen und den Sarg in einem Gewölbe verstecken. Dort fand 150 Jahre später, also nach dem spanischen Erbfolgekrieg, der kaiserliche Gouverneur von Gaeta, Graf Prampero, die ausgedörrte Mumie. Eine rohbarockere Art als diejenige, in welcher dieser Haudegen nun seine Verehrung für die Ueberreste „eines früheren hohen Kameraden“ glaubte ausdrücken zu müssen, läßt sich nicht denken. In der vorhin erwähnten Kapelle ließ er 1719 einen Glasschrank anbringen, und in diesen stellte er – der scheußlichste und zugleich lächerlichste Anblick – das geschwärzte Skelett, dessen fehlende Kinnbacke durch eine hölzerne ersetzt war. Der Leichnam wurde dann völlig bekleidet, nicht etwa mit ritterlichem Schmucke, sondern mit der militärischen Stutzertracht damaliger Zeit. Den Schädel bedeckte, als Joh. G. Keyßler 1730 die Citadelle besuchte, ein Federhut nebst Allongeperücke, um die dürren Gebeine schlotterte ein blauer Rock mit silbernen Knöpfen; ein Stock, auf welchen die eine Knochenhand sich stützte, ein Degen nebst Schärpe, gelbe Stiefeln mit rothen Hacken und über dieselben herabhängende, spitzenbesetzte Strümpfe vervollständigten die unglaubliche Ausstattung. Zwei spanische Verse über dem Schrein, in denen der Todte selbst redend eingeführt wurde, zeichneten in Kürze das unruhige Leben des Bourbon, das ihn von Frankreich schließlich an diese Stätte gebracht hatte. Zur Seite des Schreins standen zwei gleichlautende weitläufigere Inschriften, italienisch und französisch, in welchen Graf Prampero nicht vergaß, sich als den Urheber dieses „Denkmals“ zu rühmen, das er errichtet, „um den Dienern des sehr gerechten Kaisers Karl VI. ein bewunderungswürdiges Beispiel zu gehen“, nämlich wie treue Dienste noch nach dem Tode kaiserlich belohnt werden.

Die Offiziere der Besatzung trieben ihre „Verehrung“ noch weiter; wenn ihnen bei ihren Gelagen der Wein die Köpfe erhitzt hatte, ließen sie sich den Schädel Bourbons aus der Kapelle holen, um aus demselben rundum Gesundheiten zu trinken. „Als aber dabei etliche Male Verdrießlichkeiten und Unglück unter den Zechern entstanden, ist solche Unordnung gänzlich untersagt worden.“ Wann die barbarische Ausstellung aufgehört hat, und was weiter mit den Ueberresten geschehen ist, habe ich nicht erforschen können.

So fand Karl von Bourbon, der Landflüchtige, vom Ehrgeiz Gehetzte, auch im Tode noch keine Ruhe; Feind und Freund vereinigte sich, ihn in seiner Gruft aufzustören, und die täppische Verehrung, welche ein Prampero ihm bezeigte, gestaltete sich geradezu zum Hohne, ganz entsprechend damit allerdings dem Ende, welches der Heerzug selbst genommen hatte, auf dessen Gelingen Bourbon nochmals alles gesetzt, um sich den Namen des Helden seiner Zeit zu ertrotzen, und der ihm den Tod gebracht. Und dieser Heerzug selbst war typisch für das ganze System, welches den Kriegsdienst auf das freie Belieben des einzelnen stellte. Der vergleichende Rückblick auf jene Zeit ist gerade gegenwärtig nicht ohne ganz besonderen Werth.