Die Gartenlaube (1892)/Heft 18

[549]

| Halbheft 18. | 1892. | |

Illustriertes Familienblatt. – Begründet von Ernst Keil 1853.

Jahrgang 1892. Erscheint in Halbheften à 25 Pf. alle 12–14 Tage, in Heften à 50 Pf. alle 3–4 Wochen vom 1. Januar bis 31. Dezember.

Ketten.

Otto Berry hatte sein heißersehntes Ziel erreicht, er stak glücklich in der schmucken Uniform eines Kavalleristen. Seine Eitelkeit überwand die für seinen verzärtelten Körper großen Anstrengungen des Dienstes, sie half ihm auch über die schmerzliche Wahrnehmung hinweg, daß durchaus nicht, wie er gehofft, ein müheloses Genußleben für ihn begonnen hatte. An Stelle des Schlenderns in kleidsamer Uniform, des Säbelklapperns und Kaffeehaussitzens, wovon er geträumt, galt es zunächst, einer eisernen Disciplin, hohen Anforderungen an körperliche und geistige Leistungsfähigkeit sich zu unterwerfen, und manchmal dachte er wohl reuevoll daran, daß dagegen ein Leben im Comptoir an der Seite des nachsichtigen Vaters die reinste Spielerei gewesen wäre. Aber in einem Punkte hatte er sich doch nicht getäuscht, und das versöhnte ihn mit allem anderen: in der gesellschaftlichen Bevorzugung seines neuen Standes. Der Offizierssäbel war das Symbol einer überlegenen Kaste; die höchste Arbeitskraft, ergraute Weisheit, Charakter und Talent, alles stellte der schmale Stahl in Schatten. Was Wunder, daß Otto in seinem aufs Aeußerliche gerichteten Sinn es kaum erwarten konnte, bis auch ihm das ersehnte Reich sich öffnete. Einstweilen mußte er sich wohl oder übel mit der bescheidenen Rolle begnügen, die ihm seine kürzlich erfolgte Ernennung zum Fähnrich gestattete.

Es hatte einer sehr nachdrücklichen Aufforderung des Papas bedurft, um ihn in dieser Stimmung zu veranlassen, bei dem Mahle, das den Fabrikbeamten gegeben wurde, zu erscheinen, und er hatte seine Zusage an die Bedingung geknüpft, einige Kameraden mitbringen zu dürfen. Abgesehen von der Mama, welche er durch diesen vornehmen Zuwachs – es waren Träger hochadliger Namen – geradezu zu Dank verpflichtete, hoffte er auch, dem Vater zu imponieren und ihn versöhnlicher zu stimmen. –

Hans machte zu dem Essen sorgfältig Toilette; er fühlte, daß von diesem ersten Auftreten als selbständiger Mann seine Zukunft abhängig sein könne. Frau Berry schrieb gewiß ihrer Tochter über den Abend nach Paris – wenn es dann hieß, er habe sich schlecht ausgenommen in der vornehmen Gesellschaft! Die Röthe stieg ihm ins Gesicht bei dem bloßen Gedanken. Er war nicht eitel, schon die strenge Arbeit ließ ihn nicht dazu kommen, aber heute betrachtete er sich zum ersten Male

[550] lange im Spiegel. Das rastlose Vorwärtsstreben, die Sorge um den Vater, die Erfahrungen in der „Fackel“ gaben ihm ein älteres Aussehen, als ihm an sich zukam. Ein dunkler Bartanflug ließ die weiße Farbe seines Gesichts um so lebhafter hervortreten. Das schwarze Auge blickte scharf mit frühem männlichen Ernste, die Stirn war umrahmt von kurzlockigem, glänzend schwarzem Haar. Hans konnte nicht für schön gelten, dazu waren seine Züge zu derb und unregelmäßig, aber er hatte schon jetzt einen männlichen Charakterkopf, der durch seine gehaltvolle Kraft auffallen mußte.

Frau Berry war sichtlich überrascht, als der junge Mann in den Salon trat; sie hatte ihn seit Claires Abreise nur selten und dann nur oberflächlich gesehen, und so war er ihr immer noch als Kind, als der Spielgenosse ihrer Tochter in Erinnerung. Heute früh erst hatte sie einen Brief von Claire erhalten, in dem sich diese angelegentlich nach Hans Davis erkundigte; sie hatte sich gefreut über die Gutherzigkeit des Kindes, das mitten im Pariser Leben des armen Knaben gedachte; jetzt beim Anblick des jungen Mannes schoß ihr plötzlich ein ganz anderer Gedanke durch den Kopf. Es war doch eine unverzeihliche Unvorsichtigkeit gewesen, die beiden jungen Leute so lange wie Kinder unbeachtet miteinander verkehren zu lassen! Wie leicht hätte das schlimm ausfallen können . . . oder war es schon schlimm ausgefallen? Hatte Claire aus tiefer liegenden Gründen als aus Gutherzigkeit sich so angelegentlich nach dem alten Kameraden erkundigt? Aber nein, das war ja die reine Unmöglichkeit, Unsinn! Ein Monteur, der Sohn eines Arbeiters, und Claire Berry! Trotzdem sie sich auf diese Weise zu beruhigen suchte, wollte doch der thörichte Gedanke, der sie verfolgte, nicht weichen. Aber sie war nicht gewohnt, sich von halben Befürchtungen lange quälen zu lassen, und beschloß, der Sache rasch auf den Grund zu kommen. Sie war noch allein mit Hans, der sich in seiner freudigen Unruhe fast allzu pünktlich eingestellt hatte, so konnte sie ungestört ihren Zweck verfolgen. Scheinbar harmlos begann sie von der Kindheit ihres Pflegebefohlenen zu reden, von einzelnen Ereignissen daraus, die in enger Beziehung zu Claire standen.

Hans, dessen Herz bei diesem vertraulichen Gespräch und den alten Erinnerungen höher und höher schlug, hatte Mühe, seiner Aufregung Herr zu bleiben. Er war sich bewußt, wie viel er durch ein unvorsichtiges Wort verrathen könne, und widerstand daher lange der Versuchung, sich nach Claire zu erkundigen. Endlich vermochte er doch die langersehnte Frage nicht mehr zurückzuhalten.

„Wie geht es Fräulein Claire?“ Er fühlte, daß er glühend roth wurde, und schlug vor dem forschenben Blicke der Kommerzienräthin verwirrt die Augen nieder.

Frau Berrys Befürchtungen regten sich mit verdoppelter Macht. Mit bewußter Grausamkeit gegen Hans, dessen Frage so herzlich geklungen hatte, erwiderte sie daher leichthin:

„Gut geht es ihr, nur zu gut! Sie vergißt darüber fast ihre Heimath, ihre Eltern. Sie schreibt wenig und, wenn es geschieht, sichtlich zerstreut, mitten aus der Hochfluih des Pariser Lebens heraus. Gott, ich gönne es ihr von Herzen, sie soll ihre Jugend genießen! Aber sie wird nicht mehr zu kennen sein, wenn sie wieder kommt.“

„O, das glauben Sie gewiß nicht, Frau Kommerzienrath!“ erwiderte Hans in einem schmerzlichen Tone.

„Je nun, die Welt ist nun einmal nicht für Kinder da,“ entgegnete sie, „und Claire war ein Kind, ein rechtes Kind, das nie ernst zu nehmen war – immer seinen Einfällen folgend wie damals, als sie ein lebendiges Menschenkind, das jetzt in Gestalt eines jungen Mannes vor mir sitzt, gegen einen Automaten eintauschen wollte.“

Die Räthin sprach nachlässig, scheinbar gleichgültig mit dem Fächer spielend. Doch Hans fühlte deutlich genug die Absicht heraus, ihm den Abstand zwischen Claire und ihm zu zeigen.

„Der Automat liegt längst in der Rumpelkammer, vergessen, werthlos, ein toter Mechanismus; das Menschenkind aber lebt, fängt erst an, recht zu leben, und wird alles dran setzen, nicht auch in die Rumpelkammer geworfen zu werden,“ versetzte er. Seine Schüchternheit war verschwunden; an der Räthin war es jetzt, vor diesen flammenden Augen den Blick zu senken.

In diesem Augenblick betrat Herr Berry den Salon. Hans verneigte sich ehrfurchtsvoll und bedankte sich, noch erregt von dem Gespräch, in überstürzten Worten für seine Beförderung und Einladung.

Herr Berry betrachtete mit Wohlgefallen den jungen Mann. „Na, Emilie, was sagst Du zu unserem Schützling, sieht er nicht besser aus als mancher Kavalier?“ rief er in bester Laune. „Hast Du ihm die Grüße Claires schon ausgerichtet? Sie erkundigt sich in jedem Briefe nach Ihnen, Herr Davis.“

Hans rächte sich durch einen vielsagenden Blick auf die Kommerzienräthin, die ihren Aerger nicht verbergen konnte; ein triumphierendes, spöttisches Lächeln erschien auf seinem Gesicht.

Das Klirren von Säbeln unterbrach die für die Räthin peinliche Scene. Otto trat ein, von zwei Kameraden begleitet.

„Graf Troste“ – „Baron Sina,“ stellte er die beiden Herren seinen Eltern vor, mit Absicht Hans völlig übersehend.

„Herr Davis, Monteur in meiner Fabrik“ – übernahm in auffälliger Weise Herr Berry die Vorstellung seines Schützlings.

„Ah, Sie auch hier? Gar nicht bemerkt – pardon!“ schnarrte Otto in den eben üblichen militärischen Nasenlauten, die er bereits bewundernswerth beherrschte. Eine leise aufsteigende Röthe ließ dabei auf seiner Stirn eine kleine Narbe erscheinen, die Hans wohl kannte.

Inzwischen hatten sich die eingeladenen Beamten im Vorzimmer versammelt, und der Kommerzienrath bot seiner Frau den Arm, um die neuen Gäste zu begrüßen.

Man begab sich zu Tisch. Hans kam auf Anordnung des Herrn Berry mitten unter die Fähnriche zu sitzen, und Otto fand das so unpassend, daß er sich entschuldigen zu müssen glaubte. „Ich sagte es Euch ja voraus – sehr gute Weine, aber etwas gemischte Gesellschaft für heute,“ flüsterte er den Kameraden so laut zu, daß Hans es hören mußte.

Ein Gefühl der Verachtung stieg in diesem auf gegenüber dem feigen Benehmen des einstigen Spielgenossen, gegenüber diesen Herren, die demnach nur den guten Weinen des Herrn Berry zuliebe gekommen waren.

Das allgemeine Gespräch drehte sich anfangs selbstverständlich um geschäftliche Ereignisse. Die neuen großen Bestellungen von Lokomotiven, die der Staat für seine Bahnen in den Berryschen Werken gemacht hatte, beschäftigten die Gemüther; jeden Tag fand man Verbesserungen in der Einrichtung und Vertheilung der Arbeit, machte man neue Erfahrungen in Bezug auf Material und Bauart.

Hans hielt sich bescheiden zurück, obwohl ihm das Besprochene wohl bekannt war und er lebhaften Antheil an der ganzen Sache nahm; handelte es sich doch um seine Lieblinge, die Maschinen, deren geheimste Regungen er belauschte!

Otto unterhielt sich unterdessen angelegentlich mit den Fähnrichen über die jüngsten Vorgänge auf dem Gebiet der Kunst, des Theaters, des Rennplatzes; er sprach über alles in demselben überlegenen, halb geringschätzigen Tone, nur bei der Erörterung der Rennen erwärmte er sich etwas und nahm eine respektvolle, der „Wichtigkeit“ des Stoffes angemessene Haltung an.

Er that sich nicht wenig zu gute darauf, in diesen Dingen schon völlig bewandert zu sein, und wurde nur dann etwas in seinem Selbstgefühl gestört, wenn ihm bei einer nach seiner Meinung besonders gelungenen Behauptung sein Vater einen ironischen, fast verächtlichen Blick zuwarf, der einen schmerzlichen Ausdruck gewann, sobald er auf Hans hinüberschweifte, welcher auf einzelne Fragen des Direktors treffende, ernstes Studium verrathende Antworten gab. Es handelte sich um die überaus wichtige Verkuppelung der Triebräder, um eine Erhöhung des Adhäsionsgewichts, von welchem die Zugkraft der Maschine allein abhängig ist. Hans hatte diesem Gegenstand schon lange seine besondere Aufmerksamkeit zugewandt und war auf rein empirischem Wege zu einer neuen Idee gelangt, deren Ausführung ihm zwar noch nicht ganz klar war, die aber an sich durchaus nicht außer dem Bereich der mechanischen Möglichkeit lag. Der Direktor und Herr Berry wechselten vielsagende erstaunte Blicke und hörten den Auseinandersetzungen des jungen Mannes mit sichtlichem Eifer zu.

Da fiel der Name „Claire“ in der Unterhaltung der anderen Partei . . . Hans wurde zerstreut, verlor die Klarheit – die Triebräder und Kurbelstangen verwirrten sich plötzlich, eine [551] gewaltigere Kraft war auf sein Gedankenbild gestoßen und zertrümmerte es.

„Claire bewegt sich mitten in den schöngeistigen Kreisen von Paris, verkehrt mit den Großen der Kunst und Litteratur – ich beneide sie darum! Ihre Briefe beschämen mich geradezu, ich ersehe daraus, wie weit wir zurück sind. Das gute Kind wird sich schwer wieder in die hiesigen Verhältnisse finden –“ bemerkte eben Frau Berry.

„Allerdiugs, wenn sie hier nur von Maschinen-Verkuppelungen hört, oder wie das Zeug heißt, dann wird sie wohl auf und davon laufen und das Heimweh nach Paris ist ihr dann nicht zu verübeln,“ entgegnete Otto spitzig.

„Und doch bin ich überzeugt, daß Fräulein Claire sich für dieses Zeug lebhaft interessieren wird, sobald sie weiß, daß es von größter Wichtigkeit werden kann für das Haus ihres Herrn Vaters,“ rief Hans, fortgerissen von seiner Erregung.

„Bravo Davis! Sie haben meinen Herrn Sohn gut abgeführt!“ Eine starke Gereiztheit klang aus diesen Worten des Kommerzienraths.

„Abgeführt?“ fragte Otto, und die Narbe auf seiner Stirn brannte hochroth. „Ich merke nichts davon und kann Herrn Davis gegenüber wohl auch nie in diese Lage kommen!“

Die Entgegnung sollte scherzhaft sein, aber aus dem leichten Gesprächston klang tiefe Gereiztheit.

„Ich freue mich wirklich,“ setzte er dann zu seinem Vater gewendet hinzu, „wenn Claire wiederkommt, sie wird ein anderes Leben bringen und eine andere –“

Er stockte.

„Gesellschaft, meinst Du? Sprich’ es nur aus!“

„Nicht gerade, aber mehr Abwechslung, meine ich. Und das wird Dir selbst gut thun, Papa, und Dich erheitern. Ein Kreis von Kavalieren, Künstlern, Schriftstellern, kurz das, was man ‚Welt‘ nennt, wird sich hier versammeln. Oder willst Du Claire etwa zum weiblichen Leiter Deiner Werke heranbilden, zu einer Lokomotivenbauerin? Dafür ist Paris eine schlechte Schule!“

„Weder das eine noch das andere wird ausschließlich geschehen. Warum soll sich nicht beides vereinigen lassen, der Verkehr mit dem, was Du ‚Welt‘ nennst, und die Pflicht? Ich bin unter strenger Arbeit aufgewachsen, mitten im Gewoge der Fabrikthätigkeit, ich kenne daher den beglückenden Einfluß der Kunstgenüsse auf den Menschen zu wenig, um entscheidend darüber sprechen zu können; doch glaube ich daran. Aber jedenfalls ruht das wahre Glück, die echte Befriedigung nicht in solch schöngeistiger Beschäftigung allein, die doch immer nur ein Genießen ist, sondern in praktischer Arbeit, in dem Schaffen greifbarer Werthe . . . Sie mögen lächeln, meine Herren, über diese Anschauung, sie veraltetet nennen –“ fuhr er fort, indem er sich zu den Kameraden seines Sohnes wandte, deren Lippen sich wirklich verrätherisch kräuselten – „aber dies ist nun einmal meine Ueberzeugung. Ich bin daher auch kein besonderer Freund der Künstler, Dichter, Musiker von Fach – was diese schaffen, das sind in meinen Augen keine greifbaren Werthe; sie sind für mich mehr oder minder Drohnen.“

„Demnach bist Du auch ein abgesagter Feind aller Kavaliere?“ fiel Otto gereizt ein.

„Wenigstens kein Verehrer von ihnen – wenn sie nichts weiteres sind,“ war die mit starker Betonung gegebene Antwort.

Jetzt verlor Otto vollends die Ruhe. „Aber Papa! Was sollen sich die Herren hier denken? – Papa meint es nicht so, Troste –“

„Gewiß meine ich’s so; aber die Herren können und werden sich nicht dadurch getroffen fühlen, sie sind ja mehr als Kavaliere – sind die Beschützer dessen, was wir hervorgebracht haben, vor fremden Angriffen, und so lauge diese Beschützer nöthig sind und mit Aufopferung und Pflichttreue ihrem Beruf nachkommen, wird jeder vernünftige Mensch sie ehren –“

Man war allgemein froh über diese Wendung des allen peinlich gewordenen Gesprächs. Nur Otto beruhigte sich nicht, er fühlte den Hieb und wandte sich in seinem Zorne gegen Hans, der nach seiner Meinung allein die Schuld an dieser Erörterung trug.

Wenig schlagfertig, wie er war, suchte er vergeblich nach einem verletzenden und doch an diesem Orte möglichen Worte. Dadurch noch mehr gereizt, griff er zum nächsten besten, zu einer zufälligen Beobachtung, die in gar keinem Zusammenhang stand mit dem eben Gesprochenen.

„Sagen Sie einmal, Sie künftige Leuchte unter den Maschinenmenschen, was Sie jeden Sonntag in der äußersten Westvorstadt, in der Kleegasse – Verzeihung, meine Herren, daß ich diesen Namen hier nenne – zu suchen haben? Ich hatte bereits zweimal das Vergnügen, Ihnen auf dem Wege zur Kaserne dort draußen zu begegnen – einmal kamen Sie eben heraus, einmal gingen Sie eben hinein. Machen Sie da auch Studien über Triebräder, Verkuppelungen und dergleichen – was?“

Hans wechselte die Farbe, das Messer zitterte in seiner Hand und Herr Berry stutzte sichtlich. „Ein Spaziergang führte mich hinaus – ich verirrte mich –“ erwiderte Hans unsicher und verwirrt.

Allen fiel sein Benehmen auf, Otto staunte selbst über die unerwartete Wirkung seiner Worte; alles, was er gehofft hatte, war, den Verhaßten durch seine hämische Aeußerung in Verlegenheit und vielleicht für einen Augenblick in eine schlimme Beleuchtung zu bringen; nun ermuthigte ihn dessen Unruhe, weiter zu gehen; daß Papa auch jetzt wieder für seinen Schützling Partei nehmen würde, war nicht zu befürchten, denn eine wohlbekannte Falte erschien auf der Stirn des Kommerzienraths, als er erwartungsvoll zu Hans hinübersah. Der aber schien gar nicht kampfbereit und blickte ängstlich vor sich hin.

„Zweimal verirrt man sich doch nicht so leicht an derselben Stelle,“ warf Otto nachlässig hin, „vollends ein Maschinist wie Sie, der sich in dem Gewirr unzähliger Schrauben und Triebräder zurechtfinden muß. Wenn Sie keine bessere Erklärung finden können –“

„Ich suche keine, da ich Ihnen keine Rechenschaft über die Verwendung meines Sonntags abzulegen habe.“

Er betonte das „Ihnen“ stark mit einem Blicke auf Herrn Berry, durch den dieser bewogen wurde, so nachdrücklich das Gespräch auf einen anderen Gegenstand zu leiten, daß sein Sohn gezwungen war, zu folgen. Aber trotz der Bemühungen des Kommerzienraths wollte keine unbefangene Stimmung mehr aufkommen; der Zwiespalt zwischen Vater und Sohn war zu offenkundig hervorgetreten und das Bewußtsein dieser Spannung wirkte bedrückeud.

Am unglücklichsten war Frau Emilie, die sich alle Mühe gab, durch gesteigerte Liebenswürdigkeit den übeln Eindruck zu verwischeu, den „leider“ die Ansichten ihres Mannes auf die beiden Kameraden des Sohnes hatten machen müssen. Sie kannte ihren Gemahl nicht mehr, ein fremder Geist sprach aus ihm. Wer hätte heute in ihm den Nachkommen der Marquis von Berry erkennen sollen! Wie der nächste beste Volksredner hatte er gesprochen, und gerade heute mußte das sein in Gegenwart adliger Gäste, wie sie sonst in ihrem Hause sich nicht einfanden! Zum ersten Male während ihrer Ehe fühlte sie, die Tochter eines verarmten, aber altadligen Geschlechts, in ihrem Familienstolz sich verletzt.

Erleichtert athmete sie auf, als ihr Gatte früher denn gewöhnlich die Tafel aufhob und die Gäste sich rasch entfernten; weiß Gott, was am Ende noch alles hätte zum Vorschein kommen können! Otto verabschiedete sich mit seinen Kameraden.

„Ich muß noch ein paar Stunden in guter Gesellschaft zubringen, Mama, das wirkt reinigend,“ sagte er. „Wir gehen noch ein wenig in den Klub.“

Frau Emilie seufzte.

„Ich finde es ganz begreiflich, mein Sohn, es war ein schrecklicher Abend.“

„Hoffen wir auf Claire, sie wird unsere Bundesgenossin sein und durch Papas Pläne sehr bald einen Strich machen. Was ich dazu thun kann, soll geschehen.“

Mit einem Handkuß nahm Otto Abschied von der Mutter, die bedenklich und besorgt aufathmend das Haupt schüttelte, als sei ihre Hoffnung auf Claire nicht eben zuversichtlich. – –

„Folgen Sie mir, Herr Davis!“ sagte Berry zu Haus, als sich dieser empfehlen wollte. In tiefer Erregung kam Hans der Aufforderung nach. Die widersprechendsten Gefühle stürmten durch seine Brust. Nun wird der Kommerzienrath Rechenschaft verlangen über seinen Aufenthalt in der Kleegasse, und wenn er die Wahrheit erfährt, wird er sicher seine Hand [552] zurückziehen, den Schuldigen entlassen – der ganze Zukunftstraum ist zertrümmert. O diese Ketten an die ihn das Schicksal geschmiedet, an denen es ihn willenlos herumzerrte – sollten sie denn ewig klirren? Waren sie nicht zu zerreißen mit starker Hand? Was war zu thun? Frei bekennen und die Folgen muthig tragen oder feige lügen und ein andermal vorsichtiger sein – so stand die Wahl.

Die Minute, die verging, bis er im Arbeitszimmer Berrys stand, dünkte Hans eine Ewigkeit.

„Setzen Sie sich!“ begann der Kommerzienrath, als er in dem dunklen Raume Licht gemacht hatte.

Es galt also ein längeres Verhör. Aber Herr Berry sah nur sehr nachdenklich, nicht erregt aus – das gab Hans seine Fassung zurück.

„Sie sind ein guter Zeichner, Herr Davis, wollen Sie mir morgen Ihren Gedanken über die vorhin erwähnte Verkuppelung bei den Lokomotiven genau aufzeichnen? Er interessiert mich, und ich werde ihn von einem Ingenieur auf seine Verwendbarkeit prüfen lassen.“

Hans konnte seine Ueberraschung über diese unerwartete Wendung nicht verbergen.

Berry lächelte.

„Beruhigen Sie sich, ich werde dafür sorgen, daß Ihnen die Ehre und der Ertrag der Erfindung zugute kommt, wenn etwas an der Sache ist. Aber geben Sie sich keiner überstürzten Hoffnung hin, unter hundert scheinbar sehr geistreichen Problemen der Art zeigt sich vielleicht nur eines praktisch verwerthbar. Immerhin ist es für einen jungen Mann Ihres Alters und Ihrer Vorbildung schon sehr viel, wenn er überhaupt auf neue Ideen kommt. Und ich weiß das sehr wohl zu schätzen.“

„Ich werde mein Möglichstes thun, die Zeichnung zu machen, obwohl ich selbst noch nicht ganz im klaren bin, aber etwas ist daran, das fühle ich bei der Montierung einer jeden Maschine von neuem,“ erwiderte Hans beglückt.

„Gut.“

Berry stand auf.

„Nun zu etwas anderem. Was hatten Sie an den beiden Sonntagnachmittagen in der Kleegasse zu suchen? Es ist das doch ein sonderbarer Aufenthalt. Sprechen Sie offen!“

Hans zuckte zusammen und hob jetzt plötzlich den Kopf, den er, im Nachdenken über die zu entwerfende Zeichnung, gesenkt hatte. Da fiel sein Blick auf ein Gemälde über dem Schreibtisch – Claire als Mädchen, eine Puppe unter dem Arme, das liebe etwas trotzige Gesichtchen von blonden Locken umwallt; so hatte er sie in frühester Erinnerung. Sein Auge blieb starr daran haften, als habe er die Frage überhört.

Berry entging es nicht, er wartete ruhig, doch mit einer gewissen Spannung in den Zügen.

„Ich war bei meinem Vater!“ klang es dann fest aus dem Munde von Hans; sein Blick ruhte noch immer auf dem Bilde, als spreche er nur zu Claire.

„Ich wußte es. Gut, daß Sie die Wahrheit gesagt haben. Ich will Ihnen nicht vorhalten, was zu thun Ihre Pflicht gewesen wäre, ich will Ihnen einfach die Last abnehmen, mit der Sie doch nicht fertig werden können. Gehen Sie nächsten Sonntag wieder hin und bestellen Sie Ihren Vater für Montag früh acht Uhr zu mir aufs Bureau – es ist ja nicht anzunehmen, daß ihn jemand erkennt. Ich werde für ihn auf eine Weise sorgen, daß er Ihren Weg nicht weiter zu kreuzen braucht, verbitte mir aber dann jede weitere Gefühlsseligkeit von Ihrer Seite. Es giebt Nothwendigkeiten im Leben, die grausam zu sein scheinen und es manchmal auch sind, mit denen man aber rechnen muß.“

Hans war erschüttert. Dieser Mann häufte mit kalter Miene und dürren Worten Wohlthat auf Wohlthat. Jetzt fielen sie ja – die Ketten, die sich von Tag zu Tag enger um ihn geschlungen hatten, nun war er frei!

„Herr Kommerzienrath, wie soll ich Ihnen danken!“ stammelte er verwirrt.

„Mit einer guten Zeichnung vorderhand. Gehen Sie nur rasch daran, die Sache hat Eile! Gute Nacht, Herr Davis!“ Berry kehrte sich um und machte sich über seine Papiere. Hans war entlassen, kurz wie immer, als habe sich nichts weiter ereignet.

Mit einem Gefühl der Erlösung wanderte er durch die stille Nacht nach Hause; das gefährliche Geheimniß war weggewälzt von seiner Brust; wenige Tage noch und er sollte zum letzten Male die „Fackel“ betreten. Daß sich der Vater weigern würde, der Aufforderung Berrys zu folgen, war ja doch undenkbar. Jetzt bot sich dem Unglücklichen endlich die Möglichkeit, herauszukommen aus seiner jetzigen Umgebung und zugleich zu menschenwürdigerer Arbeit zu gelangen, und damit mußte der böse Geist von ihm weichen vor dem Hans zitterte, mußten jene wilden Anfälle aufhören, die den Verbitterten auf die Bahn des Verbrechens zu reißen drohten.

Vergeblich suchte Hans den Schlaf; seine Gedanken kehrten immer aufs neue zu seiner Erfindung zurück, deren Bild ihn unausgesetzt verfolgte. Zuletzt kleidete er sich wieder an, holte Reißbrett, Lineal und Feder hervor und begann beim Scheine der Lampe zu zeichnen, zu rechnen. Nie war sein Geist so frei, so klar gewesen. Rasch entfernte er den Aufriß einer Lokomotive, der vor ihm lag, er störte nur seine rege Phantasie, die alles, was hier. in starrer Ruhe vor ihm stand, in lebendiger, ineinander greifender Bewegung erblickte.

Stunden verrannen. Endlich verlangte die Natur ihre Rechte. Das Zimmer um ihn her verschwand. Aber noch im Traume sah er die arbeitende Maschine. So wie er sich’s gedacht, paßten die einzelnen Theile ineinander, Rad an Rad, Kurbel an Kurbel. Und plötzlich griffen die Räder und Kurbeln ineinander, in rasender Eile sich vorwärts bewegend. Es brüllte und stampfte und dampfte dahin über das weiße Papier hinaus, hinaus aus der Stube, an der Stadt vorbei, durch Wälder und Felder, über Brücken und Dämme, durch finstere Tunnels – und er selbst stand auf der Maschine, die Steuerung in der Hand, jauchzend über die stürmische Fahrt. Nun blitzte ein Meer von Lichtern durch die Nacht, die Maschine sauste mitten hinein, mitten durch eine dunkle schreiende Menschenmasse, über große Plätze, durch breite Straßen, bis vor einen mächtigen Palast – da hielt sie mit einem Rucke. Unter dem Portal stand eine vornehme Dame, ganz in Weiß, Blumen im Haar, vom Lichte umstrahlt, und er sprang hinab von der qualmenden Maschine, stürzte in ihre ausgebreiteten Arme, in die Arme Claires! Und alle jubelten und jauchzten umher – nur das Pfeifen der Maschine tönte schrill dazwischen. Eben wollte er zur Lokomotive zurück, die gellende Pfeife abzustellen, da erwachte er, den Zirkel noch in der Hand.

Verstört hob er den Kopf, der auf dem Reißbrett geruht hatte, auf der vollendeten Zeichnung. Im Dämmerschein des Morgenlichts, das zum Fenster hereinfiel, hoben sich sauber und klar in der Mitte des weißen Papieres die Linien der Maschine ab. Allein Hans achtete nicht weiter darauf, nur die Bilder seines Traumes suchte er sehnsüchtig festzuhalten. Im Fabrikhof erwachte schon das Leben – die Arbeit rief! Er löste die fertige Zeichnung ab, legte sie in einen Umschlag und übergab sie dem Mädchen, das ihm sein bescheidenes Frühstück brachte, mit der Weisung, das Paket noch diesen Morgen ins Bureau des Herrn Kommerzienraths zu bringen. Dann ging er ernst und ruhig wie immer hinüber in die Monteurwerkstätte.

| * | * | |||

| * |

Am nächsten Sonntag machte sich Hans früher als sonst auf den Weg zur Kleegasse. Er konnte den Augenblick nicht mehr erwarten, wo er seiner Sorge ledig sein würde, und eine gewisse Unruhe beschlich ihn, ob sein Vater auch willfährig sich erweisen würde. Zugleich trat der Vorgang mit Holzmann am vorigen Sonntag wieder in allen Einzelheiten vor sein Auge und steigerte seine Qual.

Ohne das Wirthszimmer zu betreten, begab er sich auf einer Hintertreppe sofort hinauf zur Kammer des Vaters. Sie war heute verschlossen. Er pochte ungeduldig an die Thür – keine Antwort! Also nicht zu Hause! Vielleicht war er unten in der Wirthschaft.

Das Schanklokal war überfüllt, ein wüster Lärm herrschte an allen Tischen und über dem ganzen Raume lag ein dicker Dunst von Branntwein und Tabaksrauch. Noch nie war ihm der Ort so abstoßend erschienen. Forschend hielt er Umschau, aber auch hier war der Gesuchte nicht zu erblicken.

Da wurde er von der Wirthin bemerkt. „Warten Sie einen Augenblick!“ rief sie ihm zu. Aus einer Schublade am Schenktisch

[553][554] holte sie einen beschmutzten zusammengefalteten Zettel, den sie ihm mit einem neugierigen Blicke übergab. Ohne die Frau weiter zu beachten, entfaltete er das Papier und las bei der grauen trüben Beleuchtung mit klopfendem Herzen die unbeholfene Schrift.

„Ich will Dir nicht weiter im Wege stehen, und das Kommandieren vertrage ich auch nicht, darum verschwinde ich. Die

Stadt ist ja groß. Freu’ Dich, so viel Du willst, mir ist auch wohler so. Wir passen nicht zusammen. Vielleicht glückt’s mir

auch einmal, dann werde ich mich vielleicht melden. Bis dahin adieu! Sei gescheit und sorge für Deinen Vortheil, alles andere

ist fauler Witz, ich pfeife drauf. J. D.“

Als Hans zu Ende gelesen hatte, schwamm vor seinen Augen alles durcheinander in einem brausenden Nebel, aus dem fahle Lichter leuchteten. Mühsam faßte er sich. Ein Gedanke stieg in ihm auf – er rief die Wirthin, die sich mittlerweile entfernt hatte. „Erinnern Sie sich noch des Mannes, welcher vorigen Sonntag bei Davis und mir war?“ fragte er erregt.

„Freilich erinnere ich mich, der Holzmann war’s,“ entgegnete die Frau.

„Ganz richtig, Holzmann heißt er. War dieser Holzmann während der Woche öfters bei Davis?“

Die Wirthin sah ihn mißtrauisch an. „Ich mag das Spionieren nicht,“ sagte sie dann gehässig. „Ich merke die Sache schon lange; mich wundert nur, daß er’s so lange ausgehalten hat, der Davis, er ist sonst nicht so. Und so durchsichtig wie Sie ist mir noch keiner von der Sorte vorgekommen. Sie sind einmal nicht der Rechte zum Aushorchen für die Zwei; lassen’s die Händ’ davon und mir meine Ruh’!“ Mit einem verächtlichen Blicke ging sie zu ihren Gästen.

Es blieb für Hans nichts anderes übrig, als sich zu entfernen. Die letzten Worte der Wirthin beschäftigten ihn nachhaltig. „Für die Zwei" hatte sie gesagt – kein Zweifel, der Vater war die Woche über mit Holzmann zusammengewesen, auf seine Veranlassung hatte er diesen Schritt gethan. Nun war er wohl ganz in der Macht dieses Schurken, der ihn nur allzugut für seine Zwecke zu benutzen wußte. Und er selbst? Aufs neue preßte ihn die Kette, von der er eben gelöst zu sein meinte.

Herr Berry zuckte die Achseln, als ihm Hans die Mittheilung brachte, und schaute ihn mit einem sonderbaren mitleidigen Blicke an. „Sie sehen, ich thue, was ich kann. Sollten Sie je etwas Näheres von Ihrem Vater erfahren, so verschweigen Sie es mir nicht . . . Die Zeichnung hat mich sehr interessiert, Sie werden noch davon hören. Lassen Sie sich inzwischen durch diese Wendung der Angelegenheit mit Ihrem Vater, so ärgerlich sie ist, nicht in Ihrer Arbeit stören!“ sagte er nachdenklich und gab das Zeichen der Entlassung.

Hans stieg langsam die Treppe hinab. Zu ebener Erde lagen die Kassenräume. Es war gerade Zahltag, die Thüren gingen beständig auf und zu, das Klirren des auf die Marmorplatte hingeworfenen Geldes drang heraus und rief ihm die verdächtigen Worte Holzmanns ins Gedächtniß zurück. Nun wird sie der gewissenlose Mensch dem Vater alle Tage vorsprechen, in den finsteren häßlichen Höhlen unter der Erde und zuletzt – – einem plötzlichen Instinkt folgend, ging Hans in das Kassenzimmer; wenn man ihn nach seinen Wünschen fragte, konnte er sich ja Kleingeld einwechseln.

Riesige eiserne Schränke standen in dem vergitterten Raume, sie machten einen sicheren Eindruck. Seine Blicke prüften die Wände, sie waren offenbar von Eisen oder mit Stahlplatten beschlagen – trotz des Anstriches entgingen ihm die runden Köpfe der Schrauben nicht. Die Fenster waren vergittert und hatten eine Vorrichtung für dichten Verschluß. Außerdem war ein eigener Nachtwächter da. Das Gelingen eines Einbruches schien also unmöglich ohne das Einverständniß und die Hilfe eines treulosen Angestellten, und wie sollte ein solcher zu haben sein?

Beruhigter verließ er das Lokal; niemand hatte in dem herrschenden Durcheinander auf ihn acht gegeben. Seine Besorgniß schwand mehr und mehr – der Vater hatte am Ende recht, daß er die Sprache dieser Menschen nicht verstehe und Dinge fürchte, die nur in seiner Einbildung beständen. Sein jugendlicher Sinn half ihm rasch über die letzten Bedenken hinweg, und bald füllte ihn sein neuer Wirkungskreis ganz aus und der Gedanke: Empor zu Claire!

Kommerzienrath Berry hatte auf den ersten Blick in der Zeichnung seines Schützlings einen vortrefflich verwerthbaren Gedanken gefunden; er selbst war als Techniker hervorragend genug, um durch Verbesserungen im einzelnen, für welche dem jugendlichen Erfinder die nöthige technologische Erfahrung fehlte, der neuen Idee ihre volle Tragweite zu geben.

Bei dem ungeheuren Wettbewerb gerade in diesem Industriezweig war eine so wesentliche Verbesserung von unabsehbarer Bedeutung für sein Haus.

Er ließ, ohne Wissen von Hans, ein Modell der Maschine herstellen, um ihre Leistungfäigkeit zu erproben. Der Erfolg war ein entschiedener, soweit er sich in solch verkleinertem Maßstab beobachten ließ. So entschloß er sich denn, zur Fabrikation im großen zu schreiten; unter dem Namen des „Berryschen Systems“ sollte die neue Konstruktion in die Welt gehen. Er that das weniger aus persönlichem Ehrgeiz als aus praktischen Gründen. „System Berry“ war ein Name, der Aufsehen und Vertrauen erwecken mußte, ganz anders als ein „System Davis“, wie es von rechtswegen hätte heißen sollen. Wer ist denn dieser Davis? Ein junger Monteur, der nicht einnmal auf einer technischen Hochschule war! Wenn man das erfährt, wird man darin einen willkommenen Anlaß finden, alles Mögliche und Unmögliche an der Maschine auszusetzen zu haben und tausend Zweifel zu hegen.

Trotz seiner guten Gründe war es dem Kommerzienrath peinlich, Hans diesen Vorschlag machen zu müssen, und ohne seine Einwilligung konnte er doch nicht handeln. Er ließ ihn kommen, theilte ihm seinen Entschluß mit und setzte ihm die Veranlassung dazu auseinander. Jedenfalls, so schloß er, werde er dafür Sorge tragen, daß der Ertrag der Erfindung, falls sie sich in der Praxis bewähre, was ja immerhin noch eine Frage sei, dem Erfinder nicht entgehe; sobald es ohne zu großes Aufsehen und ohne üble Wirkung auf die anderen Angestellten geschehen könne, werde er zudem Hans eine seinen außergewöhnlichen Fähigkeiten angemessene Stellung einräumen. Vorderhand verlange er aber von ihm unbedingtes Schweigen über seine Urheberschaft, die sich ja ohnehin nur auf den Grundgedanken beziehe und ohne Uebertragung ins Praktische von mäßigem Werthe sei. Hans ging nicht nur willig auf den gemachten Vorschlag ein, ohne irgend eine feste Bedingung daran zu knüpfen, er zeigte sich sogar selig darüber, eine solche Anerkennung gefunden zu haben und Herrn Berry einen Dienst erweisen zu können. Strahlend vor Glück verließ er das Zimmer seines Chefs.

So leicht hatte sich Berry die Sache nicht gedacht; nun trug die einstige Wohlthat seiner Gattin kostbare Frucht. Zu der natürlichen Neigung, welche er neuerdings für Hans gefaßt hatte, trat jetzt noch das gesteigerte Interesse des Geschäftsmannes, und der Fremde drohte in seinem Herzen immer mehr die Stelle einzunehmen, welche sein eigener Sohn Otto von Tag zu Tag mehr preisgab.

Dieser glaubte, als der Sohn eines reichen Vaters die Verpflichtung zu haben, dem Namen Berry, welcher bisher nur unter den Industriellen, auf dem Maschinenmarkt einen guten Klang hatte, auch in den ersten Kreisen der Gesellschaft Geltung zu verschaffen. Papa war zwar zu kurzsichtig und einseitig, um darauf etwas zu geben, und erschwerte ihm durch Knauserei diesen edlen Beruf; er aber war nicht der Thor, sich dadurch abschrecken zu lassen; für den einzigen Sohn des mächtigen Fabrikherrn gab es überall gegen einfache Unterschrift Geld genug.

Das Ziel seiner Wünsche, der Rennplatz, war dem Fähnrich noch verschlossen, doch bereitete er sich jetzt schon mit einem Eifer und einer Ausdauer, die ihm sonst nicht eigen war, auf die Zeit vor, wo mit dem Lieutenantspatent die ersehnten Pforten dieses Paradieses sich ihm öffnen sollten. Dem „Pferde“ war daher alles gewidmet, was er an jugendlicher Begeisterung zu vergeben hatte.

Seine Standesgenossen in dem elterlichen Hause heimisch zu machen, unternahm er keine weiteren Versuche, der erste war zu kläglich ausgefallen; damit wollte er warten, bis Claire zurückgekehrt war.

Auf sie setzte er alle Hoffnung, denn er hegte keinen Augenblick Zweifel, daß sie mit ihren ganzen Anschauungen auf seiner und der Mama Seite stehen würde. Das war ja nicht anders denkbar nach einem zweijährigen Aufenthalt in einem der [555] vornehmsten Häuser von Paris. Ja, er dachte schon weiter und schaute sich unter seinen Kameraden bereits nach einem passenden Schwager um, der durch seinen altadligen Namen und sein gesellschaftliches Ansehen ihm selbst zu einer gesicherten Stellung in den neuen Kreisen verhelfen sollte. Die reiche, schöne, feingebildete Claire hatte jedenfalls die Auswahl unter den Söhnen der ersten Häuser. Wenn Reichthum und Schönheit allein nicht verfingen, so blieb es ja jedem unbenommen, das Wappen der alten Marquis von Berry wieder hervorzuholen und neben dem seinen auf den Kutschenschlag malen zu lassen. So sah er denn mit rosigen Hoffnungen dem Ablauf seiner Fähnrichszeit entgegen; wenn alles gut ging, dann konnte seine heißersehnte Beförderung zum Lieutenant ungefähr mit der Rückkehr Claires zusammenfallen.

Mit solchen Gedanken war Otto ein fremdes Element im Hause Berry, und wenn er auf dem Rücken seiner schlankfüßigen „Thespis“ zum Stalle hinausritt, über den Fabrikhof der Stadt zu, gab er dem Pferde nervös die Sporen, um möglichst rasch herauszukommen aus dem eklen Dampf und Rauch, der nur die hellen Schnüre und den farbigen Besatz seiner Uniform schmutzig färbte.

Und der Dampf und Rauch schien täglich zuzunehmen, wie ein schwarzer Mantel lag er über den Werken, umsäumt von der purpurnen Gluth der flammenden Hochöfen. Herr Berry hielt sich jetzt mehr wie je in den einzelnen Werkstätten auf; es galt die Herstellung der neuen Maschine, über die bereits die abenteuerlichsten Gerüchte unter den Angestellten umgingen. Der Kommerzienrath war bisher noch nie als schöpferischer Mechaniker aufgetreten – alle Neuerungen, alle Entwürfe waren seither aus dem Konstruktionssaal der angestellten Ingenieure gekommen. Dort herrschte denn auch eine allgemeine Verstimmung, daß nicht wenigstens der Plan zur Ausarbeitung oder Prüfung vorgelegt worden war. Berry selbst machte jede einzelne Zeichnung und gab die einzelnen Theile an die einschlägigen Werkstätten aus; in eigener Person beaufsichtigte er auch die Anfertigung. In seiner Begleitung befand sich nicht einmal ein theoretisch gebildeter Techniker, sondern nur der junge, schon längst mit Neid betrachtete Monteur Davis.

Sollte am Ende gar dieser junge Mensch auf die neue Konstruktion gekommen sein? Begabt war er, ja mehr noch, er war ein technisches Genie, das mußte man ihm lassen – aber eine so weittragende Erfindung, wie dem Gerede und den Vorbereitungen nach die in Frage stehende war, die konnte doch nicht von einem einfachen Monteur ausgehen, der nur die Gewerbeschule hinter sich hatte!

Für Hans war es eine wonnevolle Zeit. Er sah seinen glücklichen Gedanken aus dem rohen Metall heraus allmählich zur Wirklichkeit werden. Unter den riesigen Eisenhämmern formten sich die glühenden Achsen und Kurbeln. Dann durfte er sie auf ihrem ganzen weiteren Entwicklungsgang begleiten an der Seite des Herrn Berry, der selbst auf den im Rohen geschmiedeten Stücken die Zeichnung punktierte, nach welcher die Stanz- und Schneidemaschinen arbeiten mußten, bis endlich die Dreherei die letzte Vollendung und Politur gab. Unermüdlich überwachte Berry besonders die Modellierung der Triebräder, in deren Anordnung und Form der neue Gedanke hauptsächlich zum Ausdruck kommen sollte. Er, der sonst nur in tadellosem Anzug durch die rußigen Räume gegangen war und nirgends selbst mit Hand angelegt hatte, steckte jetzt in alten Kleidern – der peinlich gepflegte, fast schneeweiße Bart, das Gesicht waren häufig geschwärzt, ja er griff wohl in seinem Eifer eigenhändig zu.

Die Arbeiter machten große Augen, wenn sie sahen, wie er mit dem Werkzeug nicht weniger sicher umzugehen wußte als sie selbst, und ihr Eifer wuchs; ihrem alten Hasse begann sich fast gegen ihren Willen ein gut Theil Respekt beizumischen. Dem Kommerzienrath entging dies nicht, und immer mehr erkannte er seine früheren Fehler. Er trat jetzt unwillkürlich in ein engeres Verhältniß zu den Arbeitern, lernte die Leute besser kennen und war nahe daran, wenn er so mitarbeitete unter den geschwärzten Gesellen, sich selbst nur noch als den ersten Arbeiter in diesen Räumen zu betrachten. In solchen Augenblicken ahnte er auch, wo der künftige Ausgleich liege für die beiden feindlichen Elemente der Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden, die er bisher im letzten Grunde für unversöhnlich gehalten hatte. Am innigsten gestaltete sich sein Verhältniß zu Hans. Die begeisterte Liebe des jungen Mannes zu seinem Beruf, dessen scharfer Blick für alles und jedes, was mit der Technik der Maschinen zusammenhing, flößte ihm die größte Achtung ein. Er bedauerte schon, daß er ihm keine höhere Ausbildung hatte zutheil werden lassen.

Es sollte so eingerichtet werden, daß die neu konstruierte Maschine gerade die fünfhundertste war, welche die Werke verließ; damit sollte für die Arbeiter und alle Angehörigen der Fabrik ein großes Fest verbunden sein, das im Frühjahr stattfinden sollte.

Berry hatte noch einen anderen Plan dabei, er wollte das Fest zusammenfallen lassen mit der Ankunft Claires – sie sollte das väterliche Haus in seinem vollsten Glanze, den Vater auf der höchsten Stufe seines Erfolges sehen. Sein Sohn war für ihn verloren, auf ihn würde auch dieses Ereigniß keinen Eindruck machen. Aber auf das höchste Glück eines Vaters, Freude und Stolz über die mühevollen Errungenschaften seines Lebens im Angesicht seiner Kinder zu lesen an einem solchen Ehrentag, darauf wollte er nicht verzichten. Was Otto ihm weigerte, sollte Claire ihm geben.

Er machte unzählige Pläne; auch dabei war Hans sein einziger Vertrauter, in dem es hell aufjubelte vor Freude, als er von der Rückkehr Claires zu der Feier erfuhr. Nun hatte sein Eifer keine Grenzen mehr; sein Traum von damals, als er über der Zeichnung einschlief, sollte zur Wirklichkeit werden – die Maschine trug ihn Claire entgegen! „Schwing Dich empor, so hoch Du kannst!“ Er hatte ihren Auftrag treu erfüllt mit all seinen Kräften.

Aber würde er denn nun auch etwas bedeuten für die vornehme Dame? Hätte er nicht noch mehr leisten, Größeres, Weittragenderes erfinden müssen? War nicht sein Können noch immer so gering?

Der letzte Gedanke erfüllte ihn mit bitterer Qual. Dann aber sagte er sich wieder in erwachendem Selbstbewußtsein, nicht an den Schranken seines Könnens liege es, nur an dem „Nicht dürfen“. Er selbst hätte dem neuen System seinen Namen geben müssen, das vielleicht die Welt sich eroberte, aber er – durfte nicht! Und warum? Weil er eben der simple Hans Davis war, gerade gut genug, um durch seine Leistungen den Glanz des Hauses Berry zu vermehren. Was ihm vor kurzem noch ganz natürlich erschienen war, schmerzte ihn jetzt, und ein geheimes Mißtrauen gegen den Kommerzienrath wollte ihn beschleichen. Wenn er nur wenigstens Claire hätte mittheilen dürfen, daß er mehr war als ein einfacher Monteur, dann würde er ja gern auf jeden Ruhm, auf jede Ehre, auf die Anerkennung der ganzen Welt verzichtet haben.

Mittlerweile rückte der wichtige Zeitpunkt immer näher, schon war der riesige Kessel in den Montierungsraum gebracht. Es war für Berry sehr schwer, dem jungen Davis die Oberleitung bei der Montierung zu übergeben, ohne die alten Werkmeister zu kränken oder den Gedanken nahezulegen, daß dieser Davis mehr als er selbst bei der Sache betheiligt sei. Nur durch seine ständige Gegenwart, indem er scheinbar selbst die Leitung übernahm, war es möglich, Hans in allem beizuziehen und doch weitere Unannehmlichkeiten hintanzuhalten.

Inzwischen fügte sich ein Glied nach dem anderen dem unförmlichen Körper an, der unter den Hammerschlägen erzitterte, von Tag zu Tag gewann er mehr Form und Leben. Die Ingenieure beobachteten mit kritischen Blicken und gaben sich alle Mühe, das sorgfältig gehütete Geheimniß ihres Chefs zu entdecken, der keine Zeichnung aus der Hand gab; die meisten waren erfüllt von der Hoffnung eines offenkundigen Mißerfolges. Auf den jungen Mann, der mit unermüdlichem Eifer drauf los hämmerte, achtete man kaum und verlachte die Arbeiter, die in ihm die Hauptperson sehen wollten. Lieber traute man noch dem Chef, der doch ein erfahrener Techniker war, eine gelungene Entdeckung zu als diesem grünen Jungen.

Es herrschte eine allgemeine Aufregung im Werke; in allen Sälen, unter dem Geschwirr der Treibriemen, dem Kreischen, Poltern, Schlagen der Maschinen wurde von der neuen Lokomotive gesprochen; es galt als eine Ehre, bei deren Herstellung beschäftigt zu sein. Schon machten sich die Lackierer daran, ihr ein flottes grünes Gewand anzuziehen.

[556] „Wie meinen Sie, daß ich sie taufen soll?“ fragte eines Tages Berry seinen Schützling, der eben mit dem Einsetzen der letzten Schrauben beschäftigt war.

Blitzartig kam diesem ein Gedanke, der Taufname lag ihm auf den Lippen – doch er wagte nicht, ihn auszusprechen.

„‚Berry‘ – nach dem System selbst, denke ich,“ sagte er dann zögernd, mit gerunzelter Stirn weiter arbeitend.

Berry erröthete leise, er glaubte einen leisen Spott herauszuhören. „Was meinen Sie zu ‚Claire‘, Davis?“ fragte er langsam.

Da sprang Hans aus seiner knieenden Stellung auf, hob hoch den Hammer und ließ ihn dröhnend auf den Kessel fallen. „Claire!“ rief er jubelnd – er selbst taufte die Maschine.

„Ei, da scheine ich ja Ihren Herzenswunsch erfüllt zu haben! Nun wohl, Sie haben entschieden dabei mitzureden. So dampfe sie denn als ‚Claire‘ durch die Welt, der Name wird ihr hoffentlich Glück bringen, und meine Tochter kann stolz darauf sein. Sorgen Sie jetzt nur, daß sie mir keine Schande macht, die neue ‚Claire‘! Und passen Sie auf die Röhrenlager recht auf! Der geringste Fehler wird natürlich dem neuen System zugeschrieben, wenn er auch ganz wo anders liegt, darauf müssen wir uns schon gefaßt machen; meine Herren Ingenieure hätten einen Mordsspaß, wenn alles schief ginge und die ‚Claire‘ sich gründlich blamierte!“

„Das wird sie nicht, verlassen Sie sich darauf, das wird sie nicht!“ Mit Feuereifer ging Hans von neuem ans Werk, so daß ihm der Schweiß in großen Tropfen von der Stirn perlte.

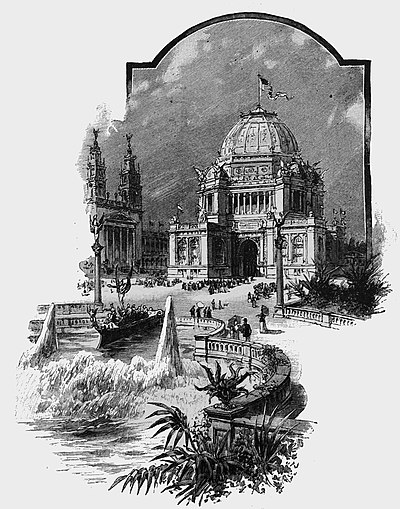

Die Kolumbische Weltausstellung in Chicago.

Weltausstellung“! Wohl nie ist dieses klangvolle Wort uns Deutschen so viel um die Ohren geschwirrt, als eben gegenwärtig.

Der alte Kampf um die Weltausstellung in der Reichshauptstadt Berlin ist aufs neue entbrannt, und er hat durch den eifersüchtigen Wettbewerb der Pariser eine bisher nie dagewesene Verschärfung erfahren. Fast könnte man darüber die „Kolumbische Weltausstellung“ vergessen, die sich drüben über dem Ocean vorbereitet, sorgten nicht eifrige Berichte über die Wunder, welche man dort zu erwarten hat, dafür, sie stets in Erinnerung zu halten, und knüpfte sie nicht an einen Gedenktag an, der denn doch zu bedeutsam ist in der Weltgeschichte, als daß er über dem Streite des Tages aus dem Auge verloren werden könnte.

Vierhundert Jahre sind verflossen, seit Christoph Kolumbus den Fuß auf amerikanischen Boden setzte; was Amerika in diesen vierhundert Jahren geworden, das zu zeigen wird in erster Linie der Zweck der „Kolumbischen Ausstellung“ sein und daran wird auch die ausgiebigste Betheiligung des alten Europas nichts ändern. Vor allem werden die „Vereinigten Staaten“ ihre ganze wirthschaftliche Machtfülle dafür in die Wagschale werfen, uns die Leistungsfähigkeit der Neuen Welt in riesenhafter Gestalt erscheinen zu lassen, und Südamerika wird, wenn anders seine politischen Zerwürfnisse nicht noch störend dazwischentreten, an diesem Bilde nach Kräften mitwirken. Bedenken wir ferner, daß Länder, deren Handelsverkehr mit der Neuen Welt bei uns in Europa gar nicht nach seinem ganzen Umfang ermessen wird und welche zu den bisherigen Ausstellungen nur einige exotische Kuriosa lieferten, wie z. B. China, Japan und andere asiatische Staaten, zum ersten Mal in größerem Maßstab ausstellen werden, so ist darin schon eine Reihe von Besonderheiten gegeben, welche der Kolumbischen Weltausstellung ein eigenartiges Gepräge aufdrücken. Und nun dazu der grandiose Hintergrund der echt amerikanischen Großstadt Chicago in ihrer herrlichen Lage an dem gewaltigen Michigansee!

Chicago ist nach New-York die bedeutendste und bevölkertste Stadt der Union; es übertrifft Philadelphia an Umfang und Einwohnerzahl und weist nach der letzten Zählung 1250000 Einwohner auf, von denen ein Drittel deutschen Ursprungs ist. Seine geographische Lage macht es zum Schlüssel des weiten gesegneten Westens, zum natürlichen Knotenpunkt der größten Eisenbahnlinien Amerikas, deren nicht weniger als sechsundzwanzig strahlenförmig dort zusammenmünden, und zum Ausgangspunkt für die hochentwickelte Binnenschiffahrt auf den fünf untereinander verbundenen riesigen nordamerikanischen Seen. Das mit der Stadt in unmittelbarem regen Verkehr stehende Gebiet ist dreimal so umfangreich als Europa ohne Rußland; Chicagos Handelsumsatz wurde im Jahre 1890 auf rund fünfeinhalb Milliarden Mark berechnet. Nichts vermochte die fast märchenhaft rasche Entwicklung der Stadt zu hemmen. Noch im Jahre 1833 ein kleiner Flecken mit 175 Häusern und 550 Einwohnern, zählte es 1871 bereits über dreimalhunderttausend Seelen. Wohl schien ein furchtbares Unglück es damals vom Erdboden vertilgen zu wollen: eine beispiellos heftige Feuersbrunst im Oktober des Jahres 1871 legte in drei Tagen den größten Theil des Geschäftsviertels in Asche. Aber rasch erstand das Zerstörte wieder aus den Trümmern, und nach zehn Jahren war auch die letzte Spur von einem Brande verwischt, der nach annähernder Schätzung einen Schaden von 800 Millionen Mark verursacht hatte. Groß angelegte Wasserwerke versorgen heute die Stadt mit Wasser, die Gesundheitsverhältnisse sind günstig, nicht zuletzt dank einem verschwenderischen Maße öffentlicher Gärten oder Parke, deren zwanzig theils innerhalb des Häusermeeres, theils an seinem äußeren Rande gelegen sind. – Zwei dieser Parke sind nun dazu ausersehen worden, die Ausstellungsgebäude aufzunehmen, der Jacksonpark, hart am Ufer des Michigansees, und „Midway Plaisance“, westlich an den Jacksonpark anstoßend.

Schon im Juni 1891 wurden die Arbeiten auf dem Ausstellungsplatz begonnen und seither – mit nur geringen durch finanzielle Schwierigkeiten hervorgerufenen Unterbrechungen – nach Maßgabe der vorhandenen Mittel fortgesetzt. Jetzt ist man soweit, daß voraussichtlich alle Bauten und Anlagen zur bedungenen Frist, dem 12. Oktober 1892, fertig sein können. An diesem Tage, dem historischen Jahrestag der Entdeckung Amerikas, an dem Kolumbus den Strand der Insel Guanahani betrat, soll die feierliche Uebergabe der Gebäude an die leitende Kommission von hundertundsechs Männern, die „Worlds Columbian Commission“, erfolgen. In der Zeit vom 1. November 1892 bis zum 10. April 1893 werden sich die weiten Räume mit den Schätzen der Aussteller füllen, um endlich am 1. Mai 1893 den Scharen der staunenden Besucher sich zu öffnen.

Gedenkt man schon jene feierliche Uebernahme der Gebäude mit einem gewaltigen Festespomp zu umkleiden, bei dem Reden, Musikaufführungen größten Stils mit eigens hierzu komponierten Tonwerken, Feuerwerk und Truppenschau ihre Rolle zu spielen haben, so wird selbstverständlich die endgültige Eröffnung in noch viel großartigerem Maßstab gefeiert werden. Insbesondere versprechen sich die Veranstalter viel von einer großen internationalen Flottenschau, die auf Ende April geplant ist. Man denke sich: auf der ungeheuren, am Ausgang der Chesapeakebay gelegenen Rhede von Hampton Roads sammeln sich die Flotten aller seefahrenden Nationen und dampfen von da gemeinsam in den Hafen von New-York, um hier an einem aus allen Welttheilen herbeigeströmten Publikum vorüberzudefilieren! Aber die schrankenlose Phantasie des Amerikaners schweift noch weiter. Er sieht diese Ungethüme der See auch die Mündung des Potomacstromes hinaufziehen, der Bundeshauptstadt Washington und dem Grabmal des großen George Washington ihre Huldigung darzubringen!

Kühn wie diese Festentwürfe sind auch die Rechnungen der Amerikaner. Man hat die Kosten der Ausstellung auf nicht ganz 75 Millionen Mark veranschlagt. Davon trägt die Stadt Chicago 20 Millionen bei, von einer allgemeinen Subskriptionsanleihe erhofft man etwa 23 Millionen, nicht weniger als 40 Millionen aber sollen die Eintrittsgelder ergeben. Man rechnet also, da der Eintrittspreis auf einen halben Dollar oder etwa zwei Mark festgesetzt ist, auf die Kleinigkeit von zwanzig Millionen [557] zahlender Besucher, welche sich in der Zeit vom 1. Mai bis 31. Oktober 1893 in die Ausstellung ergießen sollen. Das sind durchschnittlich täglich gegen 110000 Personen!

Versuchen wir nun durch einen Rundgang über das Ausstellungsfeld ein Bild von der ganzen Anlage zu gewinnen und uns über die Bestimmung der einzelnen Baulichkeiten klar zu werden, wobei wir zu näherem Anhalt auf die Zahlen in unserer Uebersichtsskizze auf Seite 560 und 561 verweisen.

Der Flächenraum, den die Ausstellung bedeckt, umfaßt ungefähr siebzig Hektar. Mächtige Bäume und gefälliges Buschwerk füllen malerisch die Räume zwischen den Gebäuden, immer wieder aber öffnet sich der reizende Ausblick auf die weitgedehnte Wasserfläche des Michigansees. Zahlreiche Kanäle und Wasserstraßen durchziehen das Gelände, und wer will, der kann in bequemer Gondel sich von Ort zu Ort umherführen lassen.

Wir benützen einen der zahlreichen Schnellpassagier-Dampfer, welche uns die angenehmste Verbindung der Stadt Chicago mit Jacksonpark bieten, und landen am Hafen, der durch einen in den See hinausgebauten Damm (22) gebildet wird. Eine Gruppe kleinerer Gebäude, von einem Thurme überragt, fällt uns ins Auge: es ist das Kasino, Cafés und Wirthschaften, die uns neben leiblichem Genuß eine entzückende Fernsicht über den See bieten. Vom halbrunden Quai gegenüber grüßt eine seltsame Säulenreihe: es sind venetianische Säulen, welche allegorische Darstellungen der dreizehn ersten Unionsstaaten tragen; sie umziehen das Ostufer eines großen Wasserbeckens (11), in dessen Rundung eine hohe, von dem amerikanischen Bildhauer French in Paris modellierte Statue der Republik (13) sich erheben soll.

Jenseits, in der Verlängerung des durch allerlei farbige Springbrunnen belebten Bassins, steht das architektonisch hervorragendste Gebäude der ganzen Ausstellung, das Verwaltungsgebäude (10). Vier in ionischem Stile gehaltene Pavillons werden von einer flotten Riesenkuppel überragt, die eine Spannweite von sechsunddreißig und eine Höhe von achtzig Metern über der Grundfläche erreicht. Durch eine Thoreinfahrt in der stattlichen Breite von achtundzwanzig Metern betreten wir die mächtige Rotunde im Innern, von der aus die Zugänge zu den zahllosen Bureaus der verschiedensten Art führen. Das Dach der Pavillons ist flach, und alle vier sind durch äußere Galerien miteinander verbunden, so daß sich den Besuchern hier oben ein prächtiger Spaziergang bietet.

Südlich von dem erwähnten Wasserbecken dehnt sich das Gebäude für die Landwirthschaft (8, 12) mit einem kolonnadengeschmückten Anbau (6) für Versammlungen und Kongresse. Dem letzteren Zwecke dient auch die amphitheatralisch angelegte Versammlungshalle (2). Dem Landwirthschaftsgebäude gegenüber liegt der Industriepalast (17), naturgemäß das größte und umfangreichste Bauwerk der Ausstellung, das allein eine Fläche von 12 Hektaren bedeckt und 6 Millionen Mark kostet.

An Größe folgt dem Industriepalast zunächst das riesige Maschinenhaus (7) südlich vom Verwaltungsgebäude. Ihm gegenüber stehen die ebenfalls recht stattlichen Hallen für Bergbau und Metallurgie (14) und für Elektricität (15). Zwischen beiden, etwas weiter rückwärts, münden in einen geräumigen Bahnhof (9) die eigens für die Ausstellung angelegten Zweigstränge der Eisenbahnlinien, und wiederum nicht allzu weit entfernt erheben sich die Wände des Kolossalgebäudes für die Verkehrsmittelausstellung (16). Im Stile einer riesigen romanischen Basilika wird sie uns entgegentreten, von einer mächtigen Kuppel überwölbt und mit einem Zugang, dem man den stolzen Namen „Das Goldene Thor“ gegeben hat.

Diesem Bauwerk schließt sich an die Halle für den Gartenbau, ein besonders bevorzugtes Glied der Ausstellung, denn Chicago heißt nicht umsonst die „Gartenstadt“. Ein breit überkuppeltes Palmenhaus wird die riesigsten Exemplare dieser Gattung aufnehmen können, während ein eigener Raum für Prachtexemplare der „Victoria regia“ vorbehalten ist.

Ehe wir weiter schreiten, müssen wir einen Blick zur Rechten werfen. Aus glänzender Wasserfluth grüßt uns eine liebliche Insel, von freundlichem Grün bewachsen. Wir stehen an der „Lagune“ (18), dem zweiten großen Wasserbecken des Ausstellungsgeländes, und die menschenfreundlichen Veranstalter haben mit Rücksicht auf den reizenden Anblick, welchen sie bietet, in die Pavillons der Gartenbauhalle zweckmäßig Erfrischungsräume geplant.

Nun aber weiter!

In der Verlängerung der Gartenbauhalle liegt ein gefälliger, fast kokett schlichter Bau (21), der doch das merkwürdigste und absonderlichste Stück der Ausstellung birgt. Wir sind hier nämlich eingetreten in das Reich der Frau: eine junge Dame, Mrs. Sophia Hayden, hat den Plan zu dem Gebäude entworfen; was die Frauen Amerikas leisten in Kunst und Gewerbe, Wohlthätigkeit und Krankenpflege, Haus- und Küchenwesen, das wird hier zur Anschauung gebracht werden und sich messen mit dem, was ihre Schwestern in Europa erreicht haben. Eine Frau, die Gattin des Ausstellungspräsidenten Palmer, steht an der Spitze dieser Abtheilung und das Komite, das mit ihr zusammenarbeitet, setzt sich ausschließlich aus Frauen zusammen.

Im Rücken der beiden letzterwähnten Gebäude erstreckt sich Midway Plaisance (20). Hier ist Raum gelassen für die Fremden aller Nationen, sich mit kleineren Bauten ihrer heimischen Art den Besuchern vorzustellen; hier wird man durch eine Straße von Kairo wandern, in Indianerwigwams treten, chinesische, javanische, mexikanische, siamesische, polynesische und wer weiß was für Gehöfte bestaunen, im übrigen aber auch von einem deutschen Dorfe und von der getreuen Nachbildung einer mittelalterlichen deutschen Stadt sich anheimeln lassen.

An der Nordseite der „Lagune“ hat sich der Staat Illinois für seine Sonderausstellung ein eigenes Heim eingerichtet (25), ein Vorzug, den auch die Bundesregierung der Vereinigten Staaten genießt (23). Zwischen beiden, rings vom Wasser der Lagune umgeben, liegt die Fischereiausstellung (24) mit ihren Riesenbehältern für lebende Fische. Hinter dem Gebäude des Staates Illinois endlich erstreckt sich einem breiten Kanal entlang der Kunstpalast (26). Die Parkanlage (27), die von diesen Bauten und dem See umschlossen wird, ist vorläufig noch für Sondergebäude fremder Staaten vorbehalten.

Der Weg am Leuchtthurm vorüber führt zur Marineausstellung. Man hatte den sinnigen Gedanken, diese Ausstellung in einer naturgetreuen Nachbildung eines großen Küstenkriegsschiffs unterzubringen, welches da gleichsam im Hafen vor Anker liegt. Der Bau ist vom Seedepartement der Vereinigten Staaten entworfen und wird alle Fortschritte des Seekriegswesens, Schiffsgeschütze aller Kaliber, Drehthürme, Torpedos etc. zur Anschauung bringen. Und wer sich von den grausenerregenden Eindrücken dieser Höllenmaschinen erholen will, der kann hinaufsteigen auf den 23 Meter hohen Mast und seine erhitzte Phantasie kühlen an der erfrischenden Brise vom See her.

Noch haben wir, ehe wir diesen Rundgang schließen, einige Gebäulichkeiten am Südende des Platzes ins Auge zu fassen, es sind die Forstausstellung (4) mit der Dampfholzsägerei (3), bei dem Holzreichthum Nordamerikas ein hochwichtiges Glied des Ganzen, die ausgedehnten Viehställe (1) und die Molkerei (5).

Alle diese Gebäude, deren äußere Wandungen zumeist mit einer farbigem Marmor täuschend ähnlichen Masse, einer amerikanischen Erfindung (Staff), bekleidet sind, befinden sich zur Zeit in einem mehr oder minder vorgeschrittenen Stadium der Ausführung; doch nimmt man, wie schon erwähnt, an, daß sie sämmtlich am 12. Oktober fertig sein werden, so daß noch im Herbste dieses Jahres mit der inneren Ausstattung wird begonnen werden können. Selbstverständlich wird in der Erleichterung [558]

des Verkehrs innerhalb des Ausstellungsgebietes vermittelst elektrischer und anderer Bahnen und Wasserfahrzeuge, in Elevatoren etc., das äußerste gethan werden; das ist ja schon durch die in Aussicht genommene riesige Besuchsziffer bedingt. Bemerkenswerth ist noch, daß die Beleuchtung der Ausstellung gegen 140000 Lampen und 22000 Pferdekräfte erfordert! Für Trank und Speise sorgen zweihundert Wirthschaften, und wenn auch das Projekt des Morisonthurmes, der den Eiffelthurm der Pariser übertrumpfen sollte, ebensowenig zur Ausführung kommen wird wie der Silberpalast, den einer aus dem Silbervorrath des Schatzamts zu Washington zu erbauen vorschlug – es handelt sich um die runde Kleinigkeit von zwei Milliarden Mark – so wird es doch nicht an allerlei anderen Wunderdingen fehlen, die internationale Schaulust mächtig anzuregen. Da spricht man von einem lenkbaren Aluminiumluftballon, von einem kalifornischen Riesenbaum mit der Einrichtung eines Pullmannschen Salonwagens, Restauration und Küche im Inneren, von einer künstlich nachgebildeten Austernbank und was dergleichen reizende Dinge mehr sind.

Kurz, die „Kolumbische Weltausstellung“ setzt alle Hebel in Bewegung, durch Größe, Neuheit und Kühnheit alle ihre Vorgängerinnen zu schlagen und einen Markstein zu bilden in der Geschichte der Ausstellungen. Manche Uebertreibung läuft dabei mit unter; man nimmt’s nicht so genau, wenn es gilt, die Erwartungen aufs äußerste zu spannen. Möchten die Chicagoer doch sogar eine Ausstellung von Geist und Wissen veranstalten in ihren Gelehrten- und Künstlerkongressen, die sie aus aller Herren Ländern zusammenladen wollen! Wie dem aber sei, die Gartenstadt am Michigansee wird auch ohne solche Stückchen im nächsten Jahre das Wallfahrtsziel für viele Millionen Menschen bilden, sie wird dem, der sehen kann und sehen will, gar viel zu lernen und zu denken geben.

„Das Geheimniß des Schlosses von St. Leu.“

Es ist dafür gesorgt, daß es der Republik Frankreich in ihrer steten Fortentwicklung und Festigung nicht an Hemmnissen und Widerwärtigkeiten aller Art fehle, und immer wieder droht von Zeit zu Zeit die Frage der Wiederherstellung einer Monarchie greifbare Gestalt anzunehmen. Zwar sind die Franzosen vorläufig die Napoleoniden los geworden, auch die Bourbonen brauchen sie nicht mehr zu fürchten, da ja das ganze Haus ausgestorben ist; aber um so rühriger erweisen sich im stillen die Nachkommen des ehemaligen „Bürgerkönigs“ Louis Philipp und zeigen dadurch aufs deutlichste, daß sie nicht gesonnen sind, ihre Ansprüche auf den Thron Frankreichs aufzugeben. Bis zur Stunde freilich hat es den Anschein, als könnten alle solche Bestrebungen nichts bedeuten, als wären die reichen Schenkungen des Herzogs von Aumale eitel „verlorene Liebesmüh’“. In der That ist eine Dynastie Orleans dermalen noch so undenkbar wie vor fünfzig Jahren. Die Franzosen wissen zu gut, wie verhängnißvoll diese Fürstenfamilie in die inneren Geschicke ihres Landes eingegriffen und welches Unheil der gekrönte Bankier Louis Philipp trotz all seiner „Biederkeit“ in die französische Gesellschaft getragen hat. Ueber das „Julikönigthum“ hat die Geschichte längst ihr abfälliges Urtheil ausgesprochen, aber weniger bekannt dürfte sein, wie der König der „richtigen Mitte“ gleich zu Beginn seiner Herrschaft ein Regierungsprogramm enthüllt hat, welches, folgerichtig durchgeführt, ganz geeignet war, in der Folge die Dynastie Orleans dem Lande verhaßt und verächtlich zu machen. Wir meinen die Art und Weise, in welcher Louis Philipp bei jeder ihm halbwegs passenden Gelegenheit sich beeiferte, seinen stark ausgeprägten Erwerbssinn, seine Lust an der Vermehrung des rein persönlichen Besitzes, zu bethätigen.

Durch das Gesetz der Milliardenentschädigung, welches am 23. April 1825 der Kammer vorgelegt worden und mit 221 gegen 130 Stimmen durchgegangen war, wurde den Orleans eine Entschädigung von 80 Millionen Franken zugesprochen, welche Summe mit dem aus den Stürmen der Revolution „geretteten“ Besitz vereinigt ein Gesammtvermögen von über 100 Millionen darstellte. Als durch die Julirevolution die Orleans auf den Thron kamen, erwies sich Louis Philipp gleich von Anfang an als sorgsamer Familienvater, indem er durch eine Schenkung unter Lebenden sein großes Vermögen den Kindern zu sichern bestrebt war, ganz im Gegensatz zu den alten Gebräuchen der französischen Könige, deren Privatgüter „vermöge der vollständigen Ehe der königlichen Person mit dem Staate“ bei der Thronbesteigung mit den Staatsdomänen verschmolzen wurden.

Bald aber führte ein ganz besonderer „Glücksfall“ seinem Hause einen neuen Besitzzuwachs von beiläufig 60 Millionen zu durch ein Ereigniß, welches in den Geschichtsbüchern unter dem Titel „Das Geheimniß des Schlosses von St. Leu“ aufgeführt wird.

Am 27. August 1830, morgens neun Uhr, wurde nämlich der letzte Sproß der ruhmvollen Familie Condé, der Vater des unglücklichen Herzogs von Enghien im Schlafzimmer seines Schlosses zu St. Leu, unfern von Paris, erhängt aufgefunden. Prinz Louis Heinrich Josef von Condé, Herzog von Bourbon, hatte die letzten Jahre seines bewegten Lebens in ländlicher Zurückgezogenheit verbracht. Er hatte die Julirevolution mit einem Feste auf seinem Landsitze gefeiert und später in aller Form dem neuen Konig seine Huldigung dargebracht. Die Königin Marie Amalie hatte ihn in seinem Schlosse besucht und sich herbeigelassen, seiner wahrlich nicht im Geruch der Heiligkeit stehenden Hausgenossin aufs freundlichste zu begegnen. Diese, die Baronin Feuchères, ehemals Sophie Clarke, eine englische Abenteurerin niederster Art, war die Tochter eines Fischers von der Insel Wight. Der Prinz Condé hatte sie in London, während er mit dem Grafen von Artois als [559] Flüchtling daselbst lebte, kennengelernt, sich lebhaft für das witzig muntere und hübsche Naturkind interessiert, es auf seine Kosten erziehen und zu seiner Gesellschafterin ausbilden lassen. Aber er erntete schlechten Lohn für all seine Wohlthaten. Sophie Clarke, in Bälde zu einer stattlich schönen, ebenfo klugen wie energischen Dame herangewachsen, bereitete ihrem Adoptivvater manche schwere Stunde. Sie hatte Condé’s Adjutanten, einen braven Offizier, den Baron Feuchères, geheirathet, doch wurde nach einem ärgerlichen Prozeß die Ehe bald wieder aufgelöst, und die geschiedene Frau ward nunmehr des Prinzen erklärte Freundin. Bald wußte sie sich des schwachen Greises derart zu bemächtigen, daß dieser kaum mehr einen Schatten freien Willens besaß und geradezu in beständiger Furcht vor seiner Peinigerin lebte. Jahrelang arbeitete sie daran, Condé zu bestimmen, daß er den dritten Sohn des Herzogs von Orleans zu seinem Universalerben einsetze und ihr selber bedeutende Legate zuwende. Um dieses Ziel zu erreichen, mußte ein langer und heftiger Widerstand beseitigt werden, allein die Baronin verstand es, mit allem Aufwand an List und Thatkraft langsam, aber um so sicherer vorzugehen. Erst sollte die Adoption einem anderen Prinzen des königlichen Hauses zu theil werden. Die Feuchères suchte also zunächst Fühlung mit dem Hofe und bot anfänglich der Herzogin von Berry ihre Dienste an, weil Condé in der That damals beabsichtigte, dem Herzog von Bordeaux seinen glorreichen Namen und seine unermeßlichen Besitzungen zu vererben. Aber der Graf von Artois, der später als Karl X. den Thron Frankreichs bestieg, nahm eine solche Schenkung nicht an und verwies Condé an seine näheren Verwandten, die Rohans. Der Feuchères selbst wurde der Zutritt zu den Tuilerien verweigert; sie beschloß, sich an die Orleans zu wenden, wo sie denn wirklich die beste Aufnahme fand. Die für die Familie Orleans „so interessante Angelegenheit“, wie der Herzogin eigene Worte lauteten, wurde alsbald eingeleitet und trotz aller Hindernisse zu einem gedeihlichen Ende geführt.

Die Feuchères wußte es durchzusetzen, daß Condé im Jahre 1822 den Herzog von Aumale aus der Taufe hob, und im April 1827 schien die Adoption des jungen Prinzen zur Thatsache werden zu wollen; aber am 2. Mai 1829 mußte dennoch die Sache in dieser Fassung wieder als gänzlich gescheitert angesehen werden. Nunmehr begannen die Anstrengungen zur Erlangung eines günstigen Testamentes.

Condé ertrug schwer und widerwillig das Joch, in welches die Baronin Feuchères ihn gespannt hatte; er wollte es um jeden Preis abschütteln, auch war ihm der Herzog von Aumale als Träger seines Namens gar nicht, als Erbe seiner Güter nur halb willkommen. Aber der alte Mann war dem intriganten Weibe in keinem Stücke mehr gewachsen, und um vor ihrer unausgesetzten Belästigung endlich einmal Ruhe zu haben, willigte er am 30. August 1829 ein, das längst in Bereitschaft gehaltene Testament zu unterschreiben. Es handelte sich um einen Besitzstand von 73 Millionen, wie uns Crétineau-Joly in seiner „Geschichte der letzten drei Prinzen aus dem Hause Condé“ genau mittheilt. Zwölf Millionen erbte die Feuchères als Lohn für ihre Bemühungen, der Rest, nach Abzug einiger Legate, fiel dem Haupterben, dem Herzog von Aumale, zu.

Da kam die Julirevolution, der Herzog von Orleans bestieg als „König der Franzosen“ den Thron. Die selbstsüchtige Handlung Louis Philipps, sein Privatvermögen den Kindern zu sichern, mißfiel der anständiger denkenden Nation und mußte auch einem Kavalier aus der alten Schule wie Condé stark mißfallen. Er wurde den Orleans gegenüber kälter, trotz der Aufmerksamkeiten, welche ihm von ihrer Seite geflissentlich erwiesen wurden; überbrachte ihm doch die Königin in eigener Person den Großkordon der Ehrenlegion!

Bald drohte eine ernste Gefahr, denn der reiche „Onkel“ wollte St. Leu verlassen, nach einem heftigen Streite mit seiner tyrannischen Freundin nach Chantilly übersiedeln. Schon ist der Wagen bestellt, dem Stallmeister sind die Diamanten anvertraut, der Prinz hat bereits eine Million, in gute Bankscheine umgewechselt, zum Mitnehmen im Bereitschaft. Einmal in Chantilly, wäre es ihm ein Leichtes gewesen, ein neues Testament zu machen. Soweit durfte es nicht kommen. Louis Philipp, von dem Vorhaben des Prinzen in Kenntniß gesetzt, beging in leidenschaftlicher Verblendung den unverzeihlichen Fehler, an die Feuchères zu schreiben, sie solle um jeden Preis des Prinzen Condé Abreise zu verhüten suchen. Welche Deutung das lasterhafte Weib den königlichen Worten „um jeden Preis“ gab, das zeigte sich, als man den alten Mann in seinem Schlafzimmer erhängt auffand. Niemand unter der Dienerschaft wollte an ein selbstgewähltes Ende aus Lebensüberdruß glauben, so absichtlich auch alle Veranstaltungen getroffen waren, um diesen Schein zu erwecken.

Das Schlafzimmer, gegen die Parkseite zu gelegen, hatte zwei Eingänge. Die Hauptthür, hinter der mit einem Schlüssel abgeschlossenen Flurthür gelegen, fand sich an jenem Morgen stark verriegelt, die andere Thür, auf eine Seitentreppe führend, war ebenfalls verschlossen, doch zeigte es sich später, daß ein dort angebrachter Mechanismus erlaubte, auch von außen her den inneren Riegel vorschnappen zu lassen. Ob diese Thür in der kritischen Nacht offen gestanden hatte und erst später verschlossen wurde, ist nicht festgestellt worden.

Der Körper des Prinzen war vermittelst zweier Taschentücher, von denen das eine um seinen Hals gelegt war, am Fensterhaken aufgeknüpft vorgefunden worden. Einer der Diener erklärte auf Gruud von Erfahrungen, die er im Orient gesammelt hatte, frei heraus, daß hier von einem Tode durch Erhängen nicht die Rede sein könne; ja Mr. Lafontaine, Generalinspektor der prinzlichen Forsten, machte den Versuch, sich in der angegebenen Weise mit zwei Taschentüchern aufzuhängen, und fand, daß es unmöglich sei, sich auf diese Weise das Leben zu nehmen. Hierzu kam noch der Umstand, daß die Taschentücher kunstvoll verschlungen waren mit einem sogenannten Weberknoten, welchen der Prinz, der infolge früherer Wunden am Oberarm und an der Hand halb gelähmt und ziemlich unbeholfen war, sicher in solcher Höhe über dem Kopfe nicht hätte knüpfen können, auch wenn er im übrigen diese Fertigkeit besessen hätte. Die Mbbel des Zimmers befanden sich in einer allzu schlau ersonnenen Unordnung. In einer Ecke stand ein Gewehr, sorgfältig gereinigt und frisch geladen: ein Umstand, der wohl einen Selbstmord vollständig ausschließt, denn der frühere tapfere Soldat, der bis zuletzt dem Jagdvergnügen mit Leidenschaft oblag, hätte sich sicher mit einer Kugel, nicht mit dem Stricke den Tod gegeben.

So war im Grunde eigentlich niemand da, der so recht an einen Selbstmord des Prinzen Condé glaubte, vielmehr bezeichnete die öffentliche Stimme von Anfang an die Feuchères als die Urheberin eines lange vorher geplanten Verbrechens. Dennoch wurde die Dame, nachdem eine höchst lässig und oberflächlich geführte Voruntersuchung ergebnißlos geblieben war, keiner kriminalgerichtlichen Verfolgung unterworfen, obwohl der Generaladjutant Louis Philipps, Theodor de Rumigny, der eigens nach St. Leu abgesandt worden war, an den König geschrieben hatte: „Der Tod des Prinzen sIeht nicht wie Selbstmord aus.“ Aber ein grimmiger Feind war der Feuchères erstanden in der Person des prinzlichen Almoseniers, Pellier de Lacroix, der bei der Beisetzung des Herzens von Condé in der Kapelle zu Chantilly in einer ergreifenden Trauerrede unumwunden erklärte, daß der Prinz vor Gott an seinem Tode unschuldig sei; das hieß so viel, als er sei ermordet worden, denn einen Selbstmörder hätte man ja nicht mit kirchlichen Ehren beerdigen dürfen. Derselbe thatkräftige Mann wußte es schließlich bei dem König durchzusetzen, daß nach beinahe drei Monaten der Fall wieder aufgegriffen wurde und daß ein Rathsherr des Appellhofes nach langer und mühsamer Prüfung einen Antrag stellte, nach welchem das Tribunal die Feuchères in den Anklagezustand versetzte.

Der Fall beschäftigte den ehrenwerthen Richter De la Huproye vom 6. Februar bis 2. Juni 1831; er hat während dieser Zeit 120 Zeugen verhört, 231 Aussagen entgegengenommen. Immer enger zog sich das Netz zusammen über dem Haupte des schuldigen Weibes und immer bänger wurde dem König zu Muth. Er hielt Berathungen ab mit seiner klugen Schwester, der Prinzessin Adelaide, und mit Persil, dem Generalprokurator des königlichen Gerichtshofes von Paris. De la Huproye war entschlossen, seinen Bericht der Anklagekammer vorzulegen; dies durfte nicht geschehen. Am 3. Juli abends begab sich Persil in die Wohuung des Richters, der uns Aufzeichnungen über diesen Besuch hinterlassen hat. Persil ruft aus: „Es handelt sich hier nicht um Schuld oder Unschuld eines anrüchigen Weibes, es handelt sich um das [560] Ansehen des Hauses Orleans, das in eine unheilvolle Solidarität verwickelt ist, aus welcher es um jeden Preis gezogen werden muß.“

Nach qualvollem Kampfe zwischen seiner Pflicht und den Rücksichten auf seine Familie ließ sich De la Huproye schließlich bestimmen, ein Entlassungsgesuch einzureichen, welches unter den für ihn ehrenvollsten Ausdrücken genehmigt ward. Sein Schwiegersohn, Theurier de Pommier, ward auf den Richterstuhl am Civiltribunal des Seine-Departements befördert. Die anderen Richter hatten zum Glück nicht den unbequemen Eigensinn des alten Starrkopfes, und so ging alles nach Wunsch.

Nun beachte man die rasche Erledigung des Falles! Am 4. Juni bringt der „Moniteur“ die Verabschiedung De la Huproyes und die Ernennung Theurier de Pommiers, am 10. Juni hat De la Huproye die ganze riesig umfangreiche Aktenmasse noch in Händen, dann erhält sie Persil, der sie an De la Huproyes Nachfolger, Brière-Valigny, übergiebt – und am 21. Juni schon ist geheime Sitzung, in welcher die Kammer entscheidet: „daß es nicht feststehe, daß der Tod des Prinzen Condé die Folge eines Verbrechens sei“. Gegen dieses Urtheil nun ergriff Maître Hennequin, der Vertreter des Prinzen Rohan, bereits am 24. Juni Berufung, und nunmehr zeigte es sich, daß aus den Akten ein wichtiger Theil verschwunden war, von unbekannt gebliebener Hand beseitigt. Am 22. Juli wurde dann des Prinzen Sache (Condés Mutter war eine Rohan-Soubise, der Klagesteller somit der nächste Anverwandte des Verstorbenen) vor der Kriminalkammer verhandelt und verworfen, „da der Rekurs-Ergreifende Civilpartei und als solche die Anklagekammer nicht anzurufen befugt sei.“ Es blieb also bei den Verfügungen des Testamentes.

Der schon erwähnte Almosenier des Prinzen von Condé, Abbé Pellier, hatte ein gründliches und ganz sachlich gehaltenes Buch: „Die Ermordung des letzten Condé erwiesen“ gegen die Baronin Fenchères und deren Advokaten veröffentlicht. Er wurde ohne weiteres seiner Stelle enthoben und ebenso die Maßregelung anderer mißliebig gewordener Personen vorgenommen. Auf die gefügigen Richter und Justizbeamten jedoch ergoß sich ein wahrer Gnadenregen von Auszeichnungen und Beförderungen. Dann wurde von des letzten Condé Hinterlassenschaft Besitz ergriffen in einer Weise, die mehr als bezeichnend war für die bereits bekannt gewordene „Sparsamkeit“ Louis Philipps; denn es blieben die wichtigsten Testamentsklauseln einfach unberücksichtigt, wenn dadurch „ökonomisiert“ werden konnte.

Nicht in Vincennes neben seinem unglücklichen Sohne wurde Condé bestattet, sondern in St. Denis; für Errichtung eines Erziehungshauses in Ecouen waren zwei Millionen ausgesetzt; diese stattliche Summe blieb so lange ihrer Bestimmung vorenthalten, bis die Beschwerden von seiten der Rohans so heftig wurden, daß man füglich nicht mehr darüber weggehen durfte. Die zahlreiche Dienerschaft Condés wurde alsbald verabschiedet, der bewegliche Nachlaß öffentlich an den Meistbietenden versteigert.

Die Fenchères, welche St. Leu erbte, das Schloß jedoch später niederreißen ließ, ist am 2. Januar 1841 in England an Halsbräune eines qualvollen Todes verstorben. Ihre Testamentsvollstrecker haben nie in Abrede gestellt, daß sie im Besitz eines Briefes gewesen sei, in welchem Louis Philipp ihr schrieb, sie müsse „um jeden Preis“ die Abreise des Prinzen verhindern. Dieser Brief mag sie vor dem Schafott bewahrt haben. Einige Zeit vor ihrem Tode wollte sie, um ihr Gewissen zu erleichtern, der Familie Orleans dieses Schriftstück, uuter Bedingungen natürlich, zurückgeben, doch brauchte man damals diese Dame nicht mehr zu fürchten, und so blieb ihr Anerbieten unbeachtet.

Heutzutage hat das düstere Geheimniß des Schlosses von St. Leu längst zu existieren aufgehört. Im vierten Bande seiner

Die Kolumbische Weltausstellung in Chicago.

Zeichnung von H. Nisle.

1. Ausstellung lebender Thiere. 2. Versammlungshalle. 3. Dampfsägewerk. 4. Forstausstellung. 5. Molkerei. 6. Kongreßräume. 7. Maschinenhalle. 8. u. 12. Landwirthschaftsgebäude.

9. Bahnhof. 10. Verwaltungsgebäude. 11. Großes Bassin. 13. Statue der Republik. 14. Bergbau. 15. Elektricität. 16. Verkehrsmittel. 17. Industriepalast. 18. Parkinsel. 19. Gartenbauhalle. 20. Fremdländische Dorf- und Stadt[??]pen. 21. Frauenpalast. 22. Kasino. 23. Gebäude der Bundesregierung. 24. Fischereiausstellung. 25. Gebäude des Staats Illinois. 26. Kunstpalast. 27. Parkraum für Sonderbauten fremder Staaten. 28. Marineausstellung. 29. Michigansee. 30. Lage der Stadt Chicago.

[561] WS: Das Bild wurde auf der vorherigen Seite zusammengesetzt.

weit angelegten Geschichte Louis Philipps hat der Historiker

Billault de Gerainville mit nahezu unumstößlicher Gewißheit

dargethatt, daß die Feuchères unter Mithilfe eines ihrer vielen

Anbeter den alten Fürsten in der Nacht vom 26. zum 27. August

mittels einer Serviette, die bei ihrer Auffindung noch Spuren

von Schnupftabak zeigte, erwürgt und alsdann die Leiche in der

Art, wie dies oben beschrieben wurde, an einem Fensterhaken

aufgehäugt hat. Der Mitschuldige des Schandweibes, welches

diesen verruchten Plan ersonnen hat, einzig um die auf den