Der Musiktelegraph

Der Musiktelegraph.

Die überraschenden Ergebnisse im Gebiete der Telegraphie haben sicherlich schon oft die Frage angeregt, ob es nicht auch möglich sei, die Tonsprache selbst in die Ferne mitzutheilen. Die dahin zielenden Versuche konnten jedoch insofern bis jetzt kein einigermaßen befriedigendes Resultat liefern, als die Schwingungen der schallleitenden Körper bald so sehr an Kraft abnehmen, daß sie für unsere Sinne nicht mehr wahrnehmbar sind. An eine Wiedergabe der Töne in gewissen Entfernungen, und zwar unter

[808] Mithülfe eines galvanischen Stromes, hat man vielleicht gedacht, aber an der praktischen Lösung dieser Aufgabe haben jedenfalls gerade diejenigen am meisten gezweifelt, welche durch ihre Kenntnisse und Hülfsmittel befähigt gewesen wären, die Sache in Angriff zu nehmen. Dem mit den Lehren der Physik nur oberflächlich Bekannten scheint diese Aufgabe, wenn er dieselbe überhaupt kennt, weit weniger Schwierigkeiten zu bieten, weil er eben die meisten nicht voraussieht. So hatte auch vor etwa elf Jahren schon ein junger Mann, Herr Philipp Reis, gegenwärtig Lehrer der Naturwissenschaften am Garnier’schen Knabeninstitute in Friedrichsdorf bei Homburg vor der Höhe, die Kühnheit, die erwähnte Aufgabe lösen zu wollen; er fand sich aber sehr bald genöthigt, davon abzustehen, weil gleich der erste Versuch ihn von der Unausführbarkeit der Lösung zu überzeugen schien. Später jedoch, nach weiteren Studien und manchen Erfahrungen sah er ein, daß sein erster Versuch ein sehr roher, keineswegs überzeugender gewesen, indeß griff er die Frage nicht sobald wieder ernstlich auf, wahrscheinlich weil er sich den Hindernissen des zu betretenden Weges nicht gewachsen fühlte, obschon er das Jugendproject nie wieder ganz aus seinen Gedanken verbannte.

Wie sollte ein einziges Instrument die Gesammtwirkungen aller bei der menschlichen Sprache bethätigten Organe zugleich reproduciren? – Dies erschien ihm als Hauptfrage, die er nachmals strenger dahin formulirte: „wie nimmt unser Ohr die Gesammtschwingungen aller zugleich thätigen Sprachorgane wahr?“ oder allgemeiner ausgedrückt: „wie nehmen wir die Schwingungen mehrerer zugleich tönender Körper wahr?“

Wenn wir einen Stein in ruhiges Wasser werfen, so erzeugen sich auf dem Spiegel einförmige Wellen, die nach außen zu gleichmäßig fortschreiten; je weiter sie gehen, um so schwächer werden sie, bis sie endlich verschwinden.

Ganz ähnlich verhält es sich mit dem, was wir Schall und Ton nennen. Ein durch irgend einen Anstoß in Schwingungen versetzter (vibrirender) Körper erschüttert die um ihn befindliche Luft und erregt in ihr Wellen, die in derselben Geschwindigkeit einander folgen, wie die Erschütterungen des Körpers. Ebenso wie jene Ringe auf dem Wasser aus Anschwellungen und Vertiefungen bestanden, so bestehen diese Luftschwingungen aus abwechselnden Verdichtungen und Verdünnungen. Treffen sie unser Ohr, so drängt jede Verdichtung das Trommelfell nach dem Innern der Paukenhöhle, der Apparat der daran liegenden Gehörknöchelchen wird in Bewegung gesetzt, und durch diesen theilt sich die Erschütterung der Schneckenflüssigkeit mit, in welcher die Gehörnerven endigen. Die letzteren werden erregt und rufen die Schallempfindung hervor.

Folgen sich nun die Erschütterungswellen regelmäßig und mit einer gewissen Geschwindigkeit (mindestens 16 in der Secunde), so haben wir die Empfindung eines musikalischen Tones. Derselbe wird um so höher, je rascher die Verdichtungen sich folgen, und so lauter, je stärker sie werden, je höher gewissermaßen die Wellen ansteigen.

Etwas anderes als Verdichtungen und Verdünnungen, Wellenberge und Wellenthäler, kann auf unser Ohr nicht wirken. Und trotzdem empfangen wir die mannigfachsten Gehöreindrücke, wir unterscheiden den Klang der Stimmen, wir hören zu gleicher Zeit nach ganz verschiedenen Richtungen und sondern das Gehörte doch nach den einzelnen Quellen ja in einem vollständigen, großen Orchester tritt uns jedes der zahlreichen Instrumente durch seinen eigenthümlichen Klang besonders hervor, sodaß wir in jedem Momente den Totaleindruck in seine vielen, nach Höhe und Tiefe, Stärke und Schwäche oder nach der Klangfarbe verschiedenen Bestandtheile zerlegen.

Bleiben wir bei unserm Bilde, so ist dies ohngefähr dasselbe, als wenn wir zwei oder mehrere Steine an verschiedenen Stellen eines ruhigen Teiches in das Wasser werfen. Die Wellenzüge durchkreuzen sich, sie verstärken sich an einzelnen Punkten, an anderen schwächen sie sich, und die Oberfläche erhält ein krauses, guillochirtes Aussehen. Trotzdem aber findet unser Auge leicht die einzelnen Ringsysteme heraus und bezieht sie zurück auf ihre verschiedenen Ursachen.

Gelingt es nun also, die Schwingungen eines tönenden Körpers durch den galvanischen Strom so in die Ferne zu übertragen, daß dort ein anderer Körper in gleich rasche, und unter sich verhältnißmäßig gleich starke Schwingungen versetzt wird, so ist das Problem des „Telephonirens“[1] gelöst.

Denn es werden dann genau dieselben Wellenerscheinungen an dem entfernten Punkte hervorgerufen, wie sie an dem Ursprungsorte das Ohr empfängt; sie müssen also auch denselben Eindruck machen. Das Ohr wird an dem entfernten Punkte nicht nur die einzelnen Töne nach ihrer wechselnden Höhe und Tiefe, sondern auch nach der verhältnißmäßigen Stärke der Schwingungen unterscheiden, und nicht nur einzelne Melodien, sondern ganze Orchesteraufführungen, ja auch Reben müssen zu gleicher Zeit an den von einander entlegensten Orten gehört werden können.

Die Möglichkeit der Lösung dieser Aufgabe hat nun Hr. Reis zuerst durch Experimente nachgewiesen. Es ist ihm gelungen, einen Apparat zu construiren, welchem er den Namen Telephon giebt und mittels dessen man im Stande ist, Töne mit Hülfe der Elektrizität in jeder beliebigen Entfernung zu reproduciren. Nachdem er schon im October 1861 mit einem ganz einfachen, kunstlosen Apparate in Frankfurt a. M. vor einer zahlreichen Zuhörerschaft einen mit ziemlichen Erfolg gekrönten Versuch angestellt, legte er am 4. Juli d. J. ebendaselbst in der Sitzung des physikalischen Vereins seinen seitdem wesentlich verbesserten Apparat vor, der bei verschlossenen Fenstern und Thüren mäßig laut gesungene Melodien in einer Entfernung von circa 300 Fuß deutlich hörbar übertrug.

Um nun auch einem noch größern Kreise, besonders Fachmännern, Gelegenheit zu geben, sich von der Wirksamkeit dieses in der That gegenwärtig wesentlich verbesserten Apparates durch den Augenschein zu überzeugen, stellte Prof. Böttger in Frankfurt a. M. auf der vor Kurzem in Stettin abgehaltenen Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in einer der Sectionssitzungen für Physik gleichfalls mehrere Versuche damit an, die sicherlich von einem noch weit größeren Erfolge gekrönt worden wären, wenn das Sitzungslocal in einer geräuschloseren Gegend und von einer etwas weniger zahlreichen Zuhörerschaft erfüllt gewesen wäre.

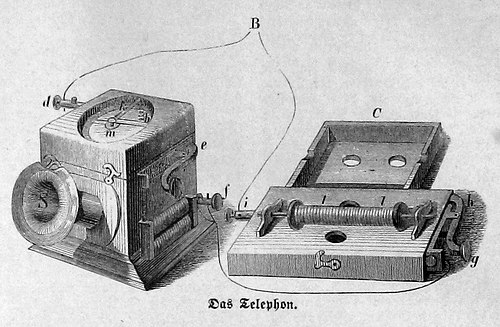

Mag man nun auch zur Zeit noch weit davon entfernt sein, daß man mit einem mehrere Meilen entfernt wohnenden Freunde werde eine Conversation führen können, so steht doch jetzt schon so viel fest, daß man mittels des Telephons Gesangstücke aller Art, Melodien, die sich besonders in den mittleren Tonhöhen bewegen, auf das Deutlichste in unbegrenzt weiter Ferne zu reproduciren im Stande ist. Diese wunderbaren Resultate werden mit folgendem einfachen Apparate erreicht, den wir hier in seiner viertelnatürlichen Größe bildlich folgen lassen.

Ein kleines Kästchen A (das eigentliche Telephon), eine Art hohler Würfel, hat eine Schallöffnung S an der Vorderseite, und eine etwas kleinere Oeffnung an der obern Seite des Kästchens. Letztere ist mit einer feinen Membran (Haut aus Schweinsdünndarm) geschlossen und dieselbe straff gespannt. Ein schmaler Streifen von Platinblech m, der mit der Klemmschraube d in Verbindung steht, berührt die Membran unmittelbar in ihrer Mitte; ein federnder Platinstift k, der an dem Winkel a b befestigt, berührt jenes auf der Membran ruhende Platinblechstreifchen. Singt man nun in die Schallöffnung S (indem man dieselbe mit dem Munde ganz ausfüllt), so geräth die dünne Membran in Schwingung, der sie unmittelbar berührende Platinblechstreifen erlangt dadurch gleichfalls eine schwingende Bewegung, so daß derselbe bald gegen den federnden Platinstift k angedrückt wird, bald denselben verläßt.

Wenn nun von der Klemmschraube d, welche mit dem auf der Membran ruhenden Platinstreifen communicirt, ein Leitungsdraht mit dem einen Pol einer galvanischen (aus circa 3–4 sechszölligen Bunsen’schen Elementen bestehenden) Batterie B verbunden wird, und dann die Elektricität durch einen an dem andern Pol der Batterie befestigten Draht auf die entfernte Station C geleitet, dort bei i durch eine aus dünnem mit Seide umsponnenen Kupferdrahte gebildete Spirale ll geführt, dann wieder zurück nach der Klemmschraube f und von da zum federnden Platinstift k geleitet wird, so entsteht durch jede Schwingung der Membran eine Unterbrechung des elektrischen Stromes, indem die Platinspitze das Platinblechstreifchen verläßt.

Innerhalb der Drahtspirale aus der Station C liegt nun ein dünner Eisendraht (eine starke Stecknadel), welcher circa zehn Zoll lang ist und mit seinen beiderseitig aus der Spirale etwa [809] zwei Zoll hervorragenden Enden auf zwei Stegen eines Resonanzbodens ruht. Diese mit dem Eisendraht versehene, auf einem Resonanzboden ruhende Spirale bildet den Reproductionsapparat.

Durch jede Unterbrechung des Stromes in der Spirale wird das Eisenstäbchen in Erschütterung versetzt. Folgen dieselben sich mit einer gewissen Geschwindigkeit, so erzeugen sie einen Ton, der durch den Resonanzboden hörbar gemacht wird. Da nun die Geschwindigkeit der Unterbrechung von der Höhe und Tiefe des in die Schallöffnung S gesungenen Tones abhängt, so klingt uns von dem Resonanzboden der Ton genau so hoch oder so tief wieder, als er aus der Ausgangsstation in den Apparat gesungen wurde. Hierauf hat die Länge der Leitung keinen Einfluß. Allerdings verliert der elektrische Strom, je weiter er geht, um so mehr von seiner Kraft, aber was hindert denn, wie beim Telegraphiren, Relaisbatterien unterzulegen, und durch dieselben eine beliebig große Anzahl reproducirender Apparate in demselben Raume in gleichmäßige Bewegung zu setzen?

Herr Reis hat sich bemüht, seinen verbesserten Apparaten eine auch dem Auge gefällige Form zu geben, so daß sie in jedem physikalischen Cabinet einen Platz würdig ausfüllen werden. Außerdem hat derselbe an der Seite sowohl des Telephons, wie des Reproductionsapparates eine kleine Telegraphie-Vorrichtung angebracht, die eine recht hübsche Zugabe zum bequemen Erperimentiren bildet (in obiger Zeichnung durch die Buchstaben e f g h angedeutet). Durch die abwechselnde Art des Oeffnens und Schließens der galvanischen Kette mittels des Schlüssels e oder h lassen sich nach gegenseitiger Uebereinkunft die mannigfaltigsten Zeichen geben, z. B. ob man zum Singen bereit, ob Alles gut verstanden, ob man zu singen aufhören oder von Neuem wieder anfangen solle u. s. w.

Die wichtigsten Theile des Telephons, zu deren Herstellung ein nicht geringer Grad von physikalischen Kenntnissen und Erfahrungen gehört wird Herr Reis selbst anfertigen, die Beschaffung der Nebentheile und die äußere Ausstattung aber hat er dem Mechaniker Herrn Wilhelm Albert in Frankfurt am Main übertragen, welcher gleichzeitig in den Stand gesetzt ist, das Instrument zu einem billigen Preise etwaigen Liebhabern zu überlassen.

- ↑ „Telephoniren“ ein nach dem Griechischen gebildetes Wort, was „in die Ferne tönen“ bedeutet, wie „teleskopiren“ in die Ferne sehen.

| Dieser Quellentext existiert auch als Audiodatei, gesprochen von Rolf Kaiser. (Mehr Informationen zum Projekt Gesprochene Wikisource) | |||

|

Datei speichern | Lizenz | 17:46min (11,94 MB) |

| ||