Das Rätsel der Hydra

Das Rätsel der Hydra.

Jede gute That im Menschenleben wird mit Opfern erkauft, und jeder Fortschritt im Naturleben nach einer bestimmten Richtung

erfordert eine Verzichtleistung in einer anderen Richtung. Welch große Zahl von vorteilhaften Eigenschaften mußte die Natur in

ihrem Vorwärtsschreiten fallen lassen, um das Ziel einer gewissen Entwicklung zu erreichen!

Wir begegnen dieser Thatsache auf allen Stufen des Tierreiches bis zu den tiefsten Gründen hinab. Mit jeder Stufe aufwärts, die erreicht wird, fällt zugleich irgend ein Vorteil ab, den die nächste untere Stufe noch besaß. Ein abgeschnittener Fuß bleibt im ganzen Reiche der Säugetiere abgeschnitten für immer – er wächst nicht mehr nach. Ja nicht einmal das herausgeschnitteue Stückchen Haut erneuert sich, es bildel sich wohl ein narbiges Gewebe, aber keine normalzellige Haut. Betreten wir aber das Gebiet der Kaltblüter, so stehen wir bereits bei den Eidechsen und ebenso beim Salamander vor der merkwürdigen Thatsache, daß der abgeschnittene Schwanz nachwächst, Weichtiere und noch niedriger stehende Organismen ertragen selbst die furchtbarsten Verstümmelungen ohne dauernden Schaden. Erst vor einigen Jahren hat Carrière, durch eine Würzburger Preisfrage veranlaßt, nachgewiesen, daß sich bei Landschnecken Fühler und Augen, ja sogar ein Teil des Kopfes, der abgeschnitten worden ist, wieder von neuem bilden.

Jedermann kennt die Geschichte von Herakles und der lernäischen Schlange, der Hydra, der für jeden abgeschlagenen Kopf zwei neue aus dem Rumpfe wuchsen. Daß die Naturgeschichte von einem mit solcher Fähigkeit ausgestatteten Tiere nichts weiß, ist selbstverständlich. Aber eigentümlicherweise giebt es doch in der Tierwelt Arten, auf die etwas Aehnliches zutrifft wie das, was die griechische Mythologie von dem Ungeheuer aus dem lernäischen Sumpf behauptet, Arten, für die Anlaß zu doppeltem Leben wird, was andern den Tod bringt. Ein klassisches Beispiel dafür ist ein in der wissenschaftlichen und volkstümlichen Litteratur seit einem Jahrhundert viel besprochener Polyp unserer Süßwasser, der ebenfalls den Namen „Hydra“ führt. Er besitzt ein solches Regenerations- oder Neubildungsvermögen, daß die beiden Hälften des in der Mitte durchschnittenen Tieres sofort zu ganzen Tieren auswachsen und munter weiter leben.

Alle diese Versuche und Erfahrungen waren aber nicht viel mehr als wissenschaftliche Kunststücke und Sehenswürdigkeiten, die wohl ihre physiologischen und philosophischen Anwendungen fanden, jedoch der streng systematischen und vorurteilslosen Erforschung noch vollständig entbehrten. Man kannte, mit einem Worte, noch keine Gesetze der Regeneration.

Erst in letzter Zeit sind aus der zoologischen Station in Neapel derartige Untersuchungen von Dr. J. Loeb veröffentlicht worden, welche die überraschenden Thatsachen zu Tage förderten, deren wir nun gedenken wollen.

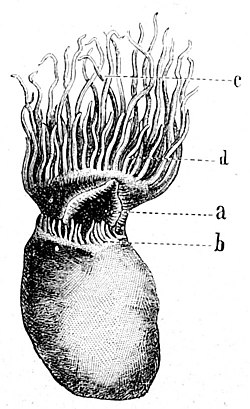

Fig. 1 zeigt dem Leser das Bild eines Tieres, welchem die Zoologen den Namen Cerianthus membranaceus gegeben haben. Es gehört seinem Range nach zu jenen Geschöpfen, welche in früherer Zeit für pflanzliche Gebilde gehalten wurden und welche der Volkssage zu den abenteuerlichsten Erzählungen vielfach Gelegenheit boten – zu den Polypen.

Wie das Bild ersehen läßt, besteht unser Tier aus einem sackartigen Leibe, welcher oben einen Wald von sogenannten Fangarmen (zoologisch: „Tentakein“) trägt. Diese letzteren stehen in zwei Kreisen, einem mit kürzeren (d) und einem mit längeren (c) Armen, rund um einen Mund, der in der Zeichnung nicht sichtbar ist; der hohle darmlose Körper lebt in einer schleimigen Hülle, die er aus der Haut absondert, im Sande des Meeres eingegraben. Nur der Kopf – d. h. das Stück mit den Fangarmen – wird aus der Hülle herausgestreckt, um die kleinen Seetiere, die des Tieres Nahrung bilden, mittels der Tentakeln zu ergreifen und in den Mund zu führen.

Gehen wir nun an die Operation, indem wir einen Einschnitt quer in den Leib eines solchen Cerianthus unterhalb des Kopfes machen.

Wir sehen bei a die Wunde klaffen, für deren Offenbleiben wir sorgen müssen. Nach einigen Tagen bemerken wir, daß am unteren Rande des Schnittes Fäden in die Höhe sprossen, welche rasch wachsen und nach acht Tagen so aussehen, wie es Fignr 1 bei b zeigt.

Diese Fäden sind nun, wie die weitere Beobachtung beweist, ganz dasselbe wie die Fangarme des Kopfes. Sie wachsen und wachsen, und nach einem Vierteljahr hat sich an der Wundstelle ein neuer Kopf gebildet.

Dem Leser weisen die Figuren 2 und 3 zwei ähnliche Tiere, an denen solche Operationen vorgenommen wurden, in einem vorgeschritteneren Stadium der Regeneration, wobei a den alten, b den neuen Kopf auf beiden Bildern bezeichnet. In derselben [603] Weise gelang es, durch zwei Einschnitte Tiere mit drei übereinander liegenden Köpfen herzustellen, so daß es nur von dem Belieben des Menschen abhängt, so viele Köpfe, als er will, an solchen Tieren wachsen zu lassen.

Wir wollen nun aber einen noch tieferen Eingriff ausführen und das ganze normale Tier der Quere nach einfach durchschneiden, so daß es sozusagen in ein Schweif- und ein Kopfstück zerfällt. Es dauert nicht lange, und das Schweifstück setzt sich an der Schnittstelle einen neuen Kopf mit Fangarmen auf, während das alte Kopfstück die Schnittstelle durch Ansetzung neuer Substanz schließt und einen Schweif oder Wasserfuß (Fig. 2, c) bekommt.

Vielleicht ist dem Leser schon der Gedanke gekommen, was denn wohl geschähe, wenn man einem solchen Cerianthus einfach den Schweif stutzen würde. Wird an der Schnittstelle ein neuer Schweif oder gar ein Kopf wachsen? Das erstere erscheint als das Wahrscheinliche, das letztere wird man kaum für möglich halten. In der That ist es nicht gelungen, bei unserem Polypen an Stelle des gekappten Schweifendes einen Tentakelkopf wachsen zu lassen. Was aber da nicht möglich war, geschah an einem anderen Individuum.

Unter der großen Polypenfamilie befindet sich eine Art, ein sogenannter „Hydroidpolyp“, welcher für das ungeübte Auge ein Aussehen hat wie ein Pflänzchen, das in die Höhe wächst von einem Steine aus, den es mit den Wurzeln umklammert hält. Das zierliche Geschöpf lebt zahlreich im Hafen von Neapel – ein mehrere Centimeter hohes Stämmchen, dessen eines Ende, der Fuß, in der Gestalt eines Wurzelgeflechtes an festen Gegenständen, Steinen u. dergl., haftet, während an der Spitze des Stämmchens der rötlich gefärbte, wie eine Blume aussehende Polyp sitzt. Leider trägt das zarte Wesen die Last eines pompösen Namens. Grausame Zoologen haben es als „Tubularia mesembryanthemum“ in die Taufregister der Wissenschaft eingetragen. Aber gerade an diesem Tierchen wurde eine Erfahrung der merkwürdigsten Art gemacht.

Schneidet man nämlich das Stämmchen in mehrere Stücke und wählt eines der letzteren beliebig aus, wobei man sich nur merken muß, welches der beiden Enden früher dem Kopf und welches der Wurzel zugewendet war, so können wir folgenden Versuch damit anstellen. Das Stück wird, indem man es beispielsweise durch die Masche eines Drahtnetzes steckt, so befestigt, daß beide Schnittenden vom Wasser frei umspült werden. Der Erfolg dieser Anordnnug ist ein ganz unerwarteter: es bilden sich an beiden Enden des Bruchstückes – sowohl an dem früher der Wurzel, als an dem früher dem Kopfe zugekehrten – Polypen, d. h. der Stamm trägt nun an jedem Ende einen Kopf, wir haben ein zweiköpfiges Tier vor uns.

Figur 4 stellt uns eine solche Neuschöpfung dar in zweifacher Vergrößerung der Wirklichkeit. Das Stück a b ist dasjenige, welches einst aus dem Stamm der Tubularia herausgeschnitten worden war. In a und in b haben sich die beiden neuen Stücke a c und b d mit den neuen Köpfen angesetzt. Diese Kopfbildung konnte unterdrückt werden, wenn man die Schnittenden tief in den Sand steckte. Sonst aber bildete sich an jedem Ende des Stückes, mochte es das der Kopfseite oder das der Wurzelseite sein, ein neuer Kopf.

Diese wunderbare Erscheinung überrascht selbst denjenigen, der die im Verhältnis zu den höheren Tieren höchst einfache Organisation der Tubularia und ihrer Verwandten kennt.

Ihr Körper ist ein bloßer Schlauch ohne besondere Organe für Verdauung und Umlauf der Säfte. Aber immerhin treten in dem Tierkreis, dem die Polypen angehören, bereits Muskeln und Nerven auf, und der Bau ist nach bestimmten Richtungen orientiert, so daß wir wie vor einem Wunder stehen, wenn wir sehen, wie man ein Tier nicht nur zerstückeln, sondern auch an einer beliebigen Stelle seines Körpers gerade jenes Organ wachsen lassen kann, welches das wichtigste ist – den Kopf.

Das Erstaunen über eine solche Thatsache hängt aber eng zusammen mit den letzten Resten einer alten Art von Naturforschung, die noch in uns stecken. Diese letztere suchte sich zuerst den Menschen als Untersuchungsfeld aus und die höchsten Tiere – also das Kunstreichste und Verwickeltste, was die Natur hervorgebracht hat. Selbstverständlich muß in einem solchen Falle das ganze Leben der niederen Tiere als höchst wunderbar und seltsam erscheinen.

Die Sache steht aber ganz anders, wenn wir zuerst, ohne uns umzusehen, auf die niedersten Lebensstufen hinabsteigen und dann von da aus erst, beobachtend und vergleichend, uns Schritt für Schritt in die höheren Regionen begeben. Dann folgen wir der allmählichen Entwicklung vom Einfacheren zum Zusammengesetzten und gewinnen nach diesem Verfahren Einsichten, die wir auf umgekehrtem Wege nicht gewinnen konnten.

So verhält es sich mit der Erscheinung der Regeneration oder der Neubildung organischer Teile.

Vom Menschen und von den höheren Tieren aus ist sie ein unverständliches Rätsel. An den niedersten Organismen studiert, zeigt sie sich als der Ausdruck der außerordentlichen Wandelbarkeit und Lebenskraft jenes Stoffes, der das Baumaterial des Tieres und der Pflanzen ist, des Plasmas. Wir sehen Organe ohne weiteres auf einen bloßen Reiz hin wieder wachsen. Je höher wir aber ins Tierreich hinaufrücken, desto schwieriger wird dies. Die Arbeitsteilung verlangt gebieterisch ihr Recht. Der Körper zerfällt in eine Menge Organe, die sich gegenseitig bedingen. Verletzungen werden hier gefährlich; aber noch können einzelne Teile abgeschnitten werden, die wieder nachwachsen. Selbst Salamander und Eidechsen, so hoch stehende Tiere, lassen sich, wie wir wissen, zu einem Schwanzwechsel herbei – damit aber sind wir am Ende. Die Vögel, die Säugetiere samt dem Menschen sind in der That insofern „Individuen“, d. h. auf deutsch „unteilbar“, als jede Teilung eine dauernde Verstümmelung mit sich bringt. Kein Flügel, kein Ohr, kein Fuß wächst jemals nach.

Diesen Vorteil hat die Tierwelt auf ihrem Wege nach aufwärts verloren um anderer Vorteile willen, die sie gewonnen hat.

Zu den letzteren gehört die bestimmte bleibende Form, das festere Lebensgerüst, die schwer verrückbaren Stellungen, in denen die kleinsten Organteilchen ein für allemal zueinander verharren.

Unter solchen Umständen erscheint es nicht mehr so wunderbar, daß das Regenerationsvermögen, die rasche Wiederbildung von Sprossen, wie sie in dem Leben der niederen Tiere und besonders der Pflanzen bekannt ist, bei den höheren Tieren dauernd verloren gehen konnte.