| Verschiedene: Die Gartenlaube (1887) | |

|

|

Klub oder in Restaurationen verlebt, und wer einen neuen Haushalt einrichtet, sei er reichlich oder bescheiden, der möge sich vor dem schweren Unrecht wahren, das er dadurch seinen Liebsten zufügt. Da ein Mann aber auch den frohen Verkehr mit andern und den Austausch kluger Worte nicht entbehren kann, so war unter uns nach dem Arbeitstage eine Stunde festgesetzt, in der wir uns in einer Tafelrunde zusammenfanden: es war nur eine Stunde, aber sie bot zur Genüge die Anregung und Erfrischung, welche wohlthaten. Und wenn wir uns des Abends gegenseitig in unsern Haushalt luden, mit den Frauen oder auch für Männergespräch, so war festgesetzt, daß nicht mehr als ein, höchstens zwei Gerichte aufgesetzt werden durften, und kein theurer Wein. Bei solcher Ordnung schwirrten wir vergnügt wie die Heimchen. Seitdem ist der gesellschaftliche Verkehr viel anspruchsvoller, umständlicher und üppiger geworden, auch in den Kreisen, welchen vor Allen obliegt, das Leben der Deutschen gesund zu erhalten. Sogar unsere Gelehrten ergeben sich verschwenderischen Mahlzeiten zu später Abendstunde; wohl Jeder empfindet, wie ihm den andern Morgen das Haupt beschwert, die Nerven abgespannt sind; viele beklagen die Unsitte, aber sie fügen sich dem unholden Brauch und laden auch wohl ihre Studenten dazu ein, damit diese für ihr späteres Leben Sehnsucht und Bedürfniß nach ähnlicher Erschwerung des Daseins erhalten. Dies abgeschmackte Auftischen soll man doch solchen überlassen, welche kein besseres Selbstgefühl haben, als ihren Wohlstand durch Bärenschinken und eingeführte Kostbarkeiten zu zeigen. Gegenüber dieser Verschlemmung, welche in unser Tagesleben eindringt, ist es Zeit, daran zu mahnen, daß alle diese reichlichen Zuthaten zu dem äußern Leben, nicht allein bei der Tafel, auch in der gesammten Einrichtung des Hauses, ein unnützer Ballast sind, der da, wo er zur Herrschaft kommt, den Menschen nicht heraufhebt, sondern hinabdrückt.“

Das sind beherzigenswerthe Worte. Unsere Schriftsteller und Dichter mögen viellecht das Bestreben haben, der Welt zu zeigen, daß sie nicht mehr in Dachstübchen zu wohnen brauchen, wie Kotzebue’s „Armer Poet“, und daß ihnen mehr offen steht als der Himmel des Zeus; doch auch die profane Welt weiß, daß die Bedeutung der Dichter zu ihren Einnahmen meist nicht im geraden, sondern im umgekehrten Verhältniß steht. Das Genie im Dachstübchen ist noch immer kein Anachronismus, wenn auch die luxuriös eingerichtete Mittelmäßigkeit, die sich breit in den Vordergrund schiebt, darüber zu täuschen sucht. †

Pferdemarkt in Thüringen. (Mit Illustration S. 308 und 309.) Schon seit den ältesten Zeiten haben die Bewohner Thüringens eine große Vorliebe für das edle Roß gezeigt. Hat doch selbst Thüringens letzter König Hermanfried als bestes Brautgeschenk dem mächtigen Ostgothenherrscher Dietrich silberweiße Rosse zugesandt. Diese Neigung zu dem schönsten unserer Hausthiere hat sich ungeschwächt im Thüringer Stamme fortgeerbt, und noch heutigen Tages bildet die Aufzucht von Pferden eine gute Einnahmequelle für die Landwirthe. Stolz zieht der reiche Gutsherr mit seiner Koppel überzähliger Pferde zu Markt, und auch der einfache Bauersmann treibt seinen wohlgenährten Gaul dorthin zum Verkaufe; denn der „Roßmarkt“ übt einen mächtigen Reiz auf Städter und Landbevölkerung aus; er ist ein Fest, wo Jedermann Vergnügen findet.

In langen Reihen sind sie aufgestellt, die Rosse, denen das Hausrecht gekündigt wurde. Buntscheckig und vielgestaltig ist die Schar „lebendiger Waare“, und manche Rasse ist dabei vertreten. Der junge Hengst hebt muthig seinen Kopf und begrüßt mit lautem Wiehern seine Genossen; träge steht der alte Gaul und träumt oder zupft Grashälmchen, die am Platze wachsen, und unruhig zerrt das Füllen an der ungewohnten „Halfter“.

Dazwischen stehen Gruppen neugieriger Beschauer, welche schönen Thieren ihre Bewunderung zollen und über arme Klepper spotten. Hier handelt laut, mit vielen Worten der „Roßkamm“ mit dem reichen Grundbesitzer; dort schachert ein anderer mit einem Bäuerlein, und zehn und zwanzig Mal beschauen sie das begehrte Roß. Mit Peitschenknall wird es zu raschem Lauf getrieben, um seine Haltung und Geschicklichkeit zu zeigen. Trotz alledem geschieht es doch, daß mancher Händler sich „verkauft“, zumal wenn das Geschäft in einer der geschmückten Trinkbuden abgeschlossen wurde. Besieht er dann zu Hause seinen Kauf, so kraut er sich mißmuthig hinter den Ohren und denkt und spricht: „Ich wollt’, ich hätt’ das Pferd erst an den Mann gebracht; beim Pferdekauf muß man die Augen offen halten.“[1]

Der Segen des Telephons kommt Niemand so sehr zu Statten, wie der Frau Regierungsräthin Müller in Berlin. Die ältliche Dame ist Wittwe, sie besaß drei Töchter, die sich nach einander verheirathet haben. Leider fügte es der Zufall, daß die drei jungen Paare in die Provinz verschlagen wurden. Mariechen hat einen Hauptmann geheirathet, der ein Jahr nach der Hochzeit nach Spandau versetzt wurde; Mathildens Mann hat nach dem plötzlichen Tod seines Bruders dessen Geschäft in Magdeburg übernehmen müssen, und Grete heirathete nach Stettin; sie hatte einem Schiffsbau-Ingenieur die Hand gereicht. Nun ist die alte Dame ganz allein, und das ist oft gar traurig, zumal an den langen Winterabenden. Ja wenn das Telephon nicht wäre, o, das ist eine prächtige Einrichtung! Die Frau Regierungsräthin war eine der ersten, die sich anschließen ließ, seit die Verbindung mit den drei genannten Städten hergestellt worden ist, und obwohl sie den Anblick ihrer geliebten Kinder entbehren muß, steht sie doch, dank dieser wunderbaren Erfindung, in fortdauerndem lebhaften Verkehr mit ihnen. Schon am frühen Morgen bimmelt die Signalglocke. Mathilde in Magdeburg spricht: „Guten Morgen, Mamachen, bitte, sag ’mal, wie viel Eier nahmen wir doch immer zur Mayonnaise?“ – und der zwischen Berlin und Magdeburg gespannte Draht vermittelt das Mayonnaisenrecept. Nach einer Weile meldet sich Grete: „Ich habe die Schneiderin im Haus, räthst Du mir, daß ich mein weißes Cachemirkleid zertrennen lassen soll?“ – Und nun entspinnt sich zwischen der deutschen Kapitale und Stettin ein angelegentliches Gespräch über das Geschick des weißen Cachemirkleides. Die Frau Regierungsräthin kann sich’s nicht versagen, Grete der Verschwendungssucht zu zeihen; die Unterredung wird mit steigender Leidenschaftlichkeit geführt; zuletzt mischt auch noch die Stettiner Schneiderin ihre Stimme hinein, indem sie der Frau Regierungsräthin ihre Ansichten über das weiße Cachemirkleid unumwunden darlegt.

Mariechen in Spandau legt weniger Gewicht auf so praktische Dinge, und wenn sie ihre zärtlich geliebte Mama an den Apparat ruft, sind es nur Spandauer Weltbetrachtungen, die sie von sich giebt, z. B.: „In Spandau regnet es seit gestern, bei Euch auch? Man wird hier ganz schwermüthig“ etc. Der unbezahlbare Nutzen des Telephons erweist sich aber erst am Abend, wenn die Tagesfragen schweigen und die Stunden der geselligen Unterhaltung anbrechen. Da wird der Frau Regierungsräthin die Zeit nicht lang; sie rückt ihren behaglichen Lehnstuhl an den Kamin, in dessen Nähe sich der Apparat befindet, und unterhält sich bei ihrem einsamen Thee, als säße sie im plaudernden Kreise ihrer Kinder. Besonders wenn Grete, Mariechen oder Mathilde oder gar alle drei melden, daß die Männer ausgegangen sind, dann setzen sich die vier Damen im Geiste zusammen, und durch die mütterliche Vermittelung spricht die Schwester in Magdeburg zur Schwester in Stettin, und Spandau ist auch dabei; ja, oft giebt’s zwischen den entfernten Schwestern einen ganz erregten Disput, und der Mama kommt es zu, telephonisch das Vermittleramt zu übernehmen. Daß bei dieser Gelegenheit auch der abwesenden Männer gedacht wird, ist selbstverständlich, und da die Frau Regierungsräthin von den jungen Ehemännern, wenn auch nicht gefürchtet, so doch als strenge und gerechte Schwiegermutter respektirt wird, genügt oft die verkappte Drohung: „Ich werde, während Du ins Kasino gehst, mit Mama in Berlin sprechen,“ um die Pflichtvergessenen an das Haus zu fesseln, und das ist ein Nutzen des Telephons, an den kaum noch Jemand gedacht hat. Paul v. Schönthan.

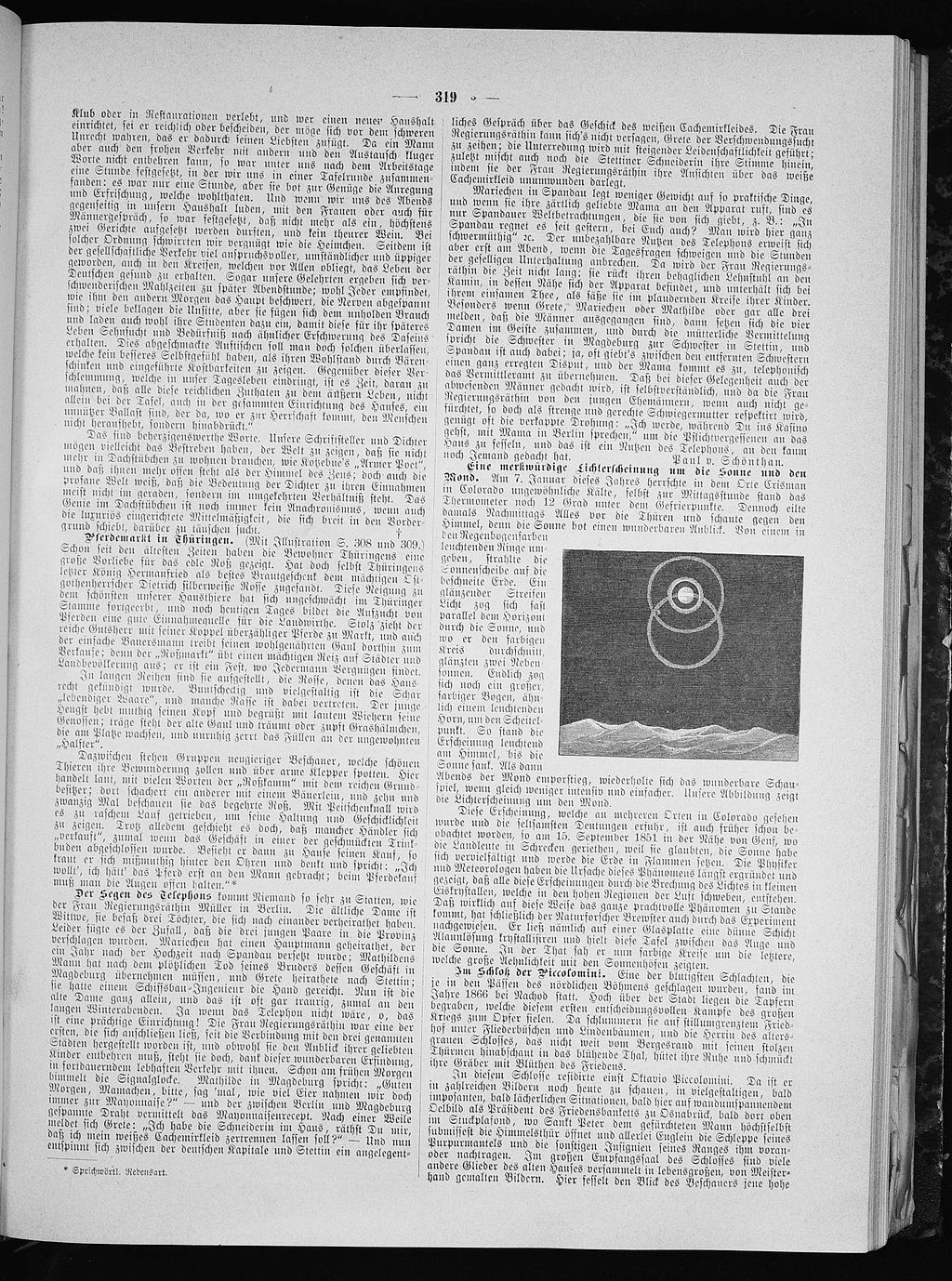

Eine merkwürdige Lichterscheinung um die Sonne und den Mond. Am 7. Januar dieses Jahres herrschte in dem Orte Crisman in Colorado ungewöhnliche Kälte, selbst zur Mittagsstunde stand das Thermometer noch 12 Grad unter dem Gefrierpunkte. Dennoch eilte damals Nachmittags Alles vor die Thüren und schaute gegen den Himmel, denn die Sonne bot einen wunderbaren Anblick. Von einem in den Regenbogenfarben leuchtenden Ringe umgeben, strahlte die Sonnenscheibe auf die beschneite Erde. Ein glänzender Streifen Licht zog sich fast parallel dem Horizont durch die Sonne, und wo er den farbigen Kreis durchschnitt, glänzten zwei Nebensonnen. Endlich zog sich noch ein großer, farbiger Bogen, ähnlich einem leuchtenden Horn, um den Scheitelpunkt. So stand die Erscheinung leuchtend am Himmel, bis die Sonne sank. Als dann Abends der Mond emporstieg, wiederholte sich das wunderbare Schauspiel, wenn gleich weniger intensiv und einfacher. Unsere Abbildung zeigt die Lichterscheinung um den Mond.

Diese Erscheinung, welche an mehreren Orten in Colorado gesehen wurde und die seltsamsten Deutungen erfuhr, ist auch früher schon beobachtet worden, so am 15. September in der Nähe von Genf, wo die Landleute in Schrecken geriethen, weil sie glaubten, die Sonne habe sich vervielfältigt und werde die Erde in Flammen setzen. Die Physiker und Meteorologen haben die Ursache dieses Phänomens längst ergründet und gezeigt, daß alle diese Erscheinungen durch die Brechung des Lichtes in kleinen Eiskrystallen, welche in den hohen Regionen der Luft schweben, entstehen. Daß wirklich auf diese Weise das ganze prachtvolle Phänomen zu Stande kommt, hat schließlich der Naturforscher Brewster auch durch das Experiment nachgewiesen. Er ließ nämlich auf einer Glasplatte eine dünne Schicht Alaunlösung krystallisiren und hielt diese Tafel zwischen das Auge und die Sonne. In der That sah er nun farbige Kreise um die letztere, welche große Aehnlichkeit mit den Sonnenhöfen zeigten.

Im Schloß der Piccolomini. Eine der blutigsten Schlachten, die je in den Pässen des nördlichen Böhmens geschlagen wurden, fand im Jahre 1866 bei Nachod statt. Hoch über der Stadt liegen die Tapfern begraben, welche diesem ersten entscheidungsvollen Kampfe des großen Kriegs zum Opfer fielen. Da schlummern sie auf stillumgrenztem Friedhof unter Fliederbüschen und Lindenbäumen, und die Herrin des altersgrauen Schlosses, das nicht weit vom Bergesrand mit seinen stolzen Thürmen hinabschaut in das blühende Thal, hütet ihre Ruhe und schmückt ihre Gräber mit Blüthen des Friedens.

In diesem Schlosse residirte einst Oktavio Piccolomini. Da ist er in zahlreichen Bildern noch heute zu schauen, in vielgestaltigen, bald imposanten, bald lächerlichen Situationen, bald hier auf wandumspannendem Oelbild als Präsident des Friedensbanketts zu Osnabrück, bald dort oben im Stuckplafond, wo Sankt Peter dem gefürchteten Mann höchstselbst submissest die Himmelsthür öffnet und allerlei Englein die Schleppe seines Purpurmantels und die sonstigen Insignien seines Ranges ihm voran- oder nachtragen. Im großen Empfangssaal des Schlosses sind viele andere Glieder des alten Hauses versammelt in lebensgroßen, von Meisterhand gemalten Bildern. Hier fesselt den Blick des Beschauers jene hohe

- ↑ Sprichwörtl. Redensart.

Verschiedene: Die Gartenlaube (1887). Leipzig: Ernst Keil, 1887, Seite 319. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Gartenlaube_(1887)_319.jpg&oldid=- (Version vom 14.5.2023)