Erinnerungen an Leopold v. Ranke

Erinnerungen an Leopold v. Ranke.

Der hundertste Geburtstag Leopold v. Rankes belebt aufs neue rings im Vaterlande die Erinnerung an unseren größten Geschichtschreiber; er lenkt zugleich unseren Blick dem fruchtbaren Thüringer Thale zu, wo im Vaterhause zu Wiehe in der gedeihlichen Stille der Jahre nach dem Baseler Frieden das kindliche Gemüt mit der Luft der Heimat für immer jene heitere, milde Stimmung eingesogen hat, die aus allen Werken des weltumfassenden Historikers so vernehmlich zu uns redet. Vom Kyffhäuser fließt die Unstrut stundenweit zwischen Finne und Querfurter Hochebene langsam bis Memleben, wo sie nahe den Trümmern der Abtei ottonischen Angedenkens sich den Einlaß in die Flanke des Orlas gebrochen hat. Bis dahin erfüllen den Grund die feuchten Wiesen des Rieds, reiche Felder ziehen an den Gehängen zum Laubwald der Höhen hinauf. Auch die Ortschaften, mehrere Dörfer und das Städtchen Wiehe selbst, ein paar Schlösser, Burgen und Klöster, in Schulen verwandelt, erheben sich beiderseits über die Sohle des Thals und bieten in leichter Abwechslung die gleiche freundliche Rundsicht. Verwöhnte Reisende, wie Gotthilf Heinrich v. Schubert und König Friedrich Wilhelm IV., haben die Vorzüge dieser blühenden, Frieden atmenden Landschaft willig anerkannt; Leopold v. Ranke hat sie noch als Greis mit dem alten liebevollen Einverständnis wieder aufgesucht. Neben der sittlichen Zucht des Elternhauses darf man dieser erquickenden Umgebung den entschiedensten Einfluß auf die reine und glückliche Ausbildung seines Wesens zuschreiben.

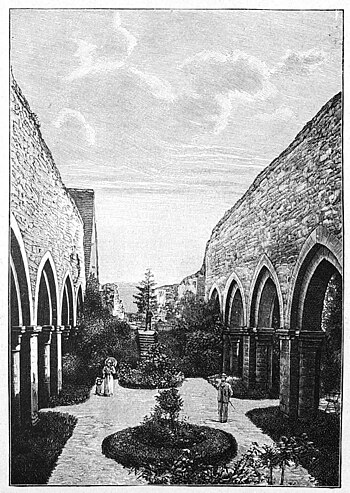

Rankes Großvater, einer lutherischen Pastorenfamilie im Mansfeldschen entstammt, war als Pfarrer nach Ritteburg an der Unstrut versetzt worden; dort führte er ein Fräulein aus Hechendorf bei Wiehe heim, die in diesem Landstädtchen Haus und Grundbesitz ererbte. Letzterer, heute noch „Rankes Berg“ genannt, zieht sich südlich von Wiehe am Abhang der Finne empor und gewährt einen anmutigen Ausblick über die an geschichtlichen und sagenhaften Erinnerungen reiche Gegend. Drunten vorn Wiehe, links unweit davon das als Vorwerk zu Schulpforta gehörige Hechendorf, ehemals Cisterzienserkloster; weiter oberhalb, eine Stunde entfernt, Kloster Donndorf, wo Ranke vom zwölften bis ins vierzehnte Jahr den ersten gelehrten Unterricht empfing, ehe er nach Pforta kam. Gegenüber, jenseit des Rieds, das ebenfalls als Klosterschule namhafte Roßleben; rechts abwärts, vorm Orlas, Memleben, in seinen Ruinen ehrwürdig als Sterbestätte König Heinrichs I. und seines Sohnes, Kaiser Ottos des Großen. Steigt man von Rankes Berg weiter südlich in die Wälder hinauf, so trifft man [873] bald auf die ansehnlichen Trümmer der Burg Rabinswalde, einer Feste der sächsischen Kaiserzeit, später Sitz eines Grafenhauses, an das sich phantastische Erzählungen knüpfen.

In Rankes Berg selbst aber ragt zwischen jüngeren Obstbäumen, die zum Teil Leopolds Vater, Justizkommissar der Freiherren v. Werthern in Wiehe, gepflanzt, ein uralter riesiger Birnbaum empor, in seinem Ursprung noch auf die Cisterzienser von Hechendorf zurückgeführt, mit knorrigem Geäst, weitschattend, bewundernswürdig in seiner zähen Lebenskraft, ein Wahrzeichen der Umgegend, wie der Birnbaum in „Hermann und Dorothea“. Er spielt in Rankes Kindheitserinnerungen die gebührende Rolle, und bei seinen Ferienbesuchen bis an den Tod der Eltern in seinem einundvierzigsten Jahr hat er ihn unzähligemal fröhlich und sinnig wiederbegrüßt; so gut wie das schlichte Vaterhaus an der Straßenecke zu Wiehe, von dem er als alter Herr so rührend einfach erzählt: „In der Gasse neben dem Hause lagen Bauhölzer, auf denen bin ich oft stundenlang auf und ab gegangen. Alles das, was ich gelesen hatte, arbeitete dann in meinem Gehirn, ich brütete über Gott und Welt. Geschrieben wurde nichts; kein Mensch fragte mich, was ich dachte, ich selbst vergaß es wieder.“ Für uns Großstädter von heute – welch ein altertümlicher Reiz in diesem Bilde!

Rankes Mutter war die Tochter eines Rittergutsbesitzers in Weidenthal bei Querfurt; dort im großväterlichen Hause hörte der Knabe, was er nie vergessen hat, eines Tages bei Tisch den damals die Welt erfüllenden Namen Napoleon erklären. Aber auch an altdeutschen Erinnerungen fehlt es dort oben so wenig wie im Thal. Am Fuße des weithin sichtbaren Schlosses der Grafen von Querfurt mit seinem gewaltigen Rundturm, dem „dicken Heinrich“ nach der volkstümlichen Bezeichnung, entspringt der „Braunsbrunnen“; er ist nach Bruno von Querfurt, dem ersten Apostel der heidnischen Preußen, benannt, und noch alljährlich hält bei der Reinigung des überwölbten Quells die Gemeinde Thaldorf ein feierliches Brunnenfest ab. Eine Stunde westlich von Querfurt liegt Schloß Lodersleben, dessen Namen man, wie den des zerstörten Klosters Lotharsburg unweit davon, mit dem Kaiser Lothar dem Sachsen in Verbindung bringt. Mit dem Gutsherrn von Lodersleben, Rittmeister von Kotze, vermählte sich Rankes Tochter Maximiliane – nach dem Paten, König Max II. von Bayern, Rankes Schüler und Freunde, so getauft; und das gab dem greisen Historiker, besonders nachdem er 1871 die Gattin verloren, Gelegenheit zu wiederholten Besuchen der lieben heimatlichen Fluren.

Auch der Park von Schloß Lodersleben aber rühmt sich eines mächtigen, uralten Baumes; es ist eine Kastanie von großartigem Umfang, die mit ihren auf den Boden reichenden Aesten ein erquickliches Ruheplätzchen umschirmt. Schon seit Jahrzehnten hat man die Last des Gezweigs durch Stangen und Bänder stützen und umklammern müssen. Dort nun weilte, ruhte, sann und träumte der alte Ranke besonders gern und dort hat er am Abend des 28. Juli 1876 dem Sekretär seines Schwiegersohns in beschaulicher Stimmung das beziehungsreiche Gespräch zwischen Birnbaum und Kastanie diktiert, das wir als erste kleine Reliquie zur Feier des Jubiläums unseren Lesern nach der Abschrift mitteilen, welche die „Gartenlaube“ jenem mit der Niederschrift Betrauten, dem jetzigen Bürgermeister Tänzel in Cölleda, verdankt:

„Birnbaum: Du gehörst mir an! denn ich habe gesehen, wie Deine Mutter Dich auf dem Arme trug und wie Du Deine Kindesaugen an dem Grün des Gebüsches um mich her weidetest; dann bist Du alle Jahr wieder gekommen bis in Dein hohes Alter und hast Deinen Besitz immer mit Freuden begrüßt.

Kastanie: Aber ich habe auch einen Anspruch auf Dich! denn in Deinem Alter bist Du regelmäßig wiedergekommen und hast Dich in meinem Schatten gelabt!

Birnbaum: Aber ich bin größer und älter, ein Wahrzeichen für die ganze Umgegend.

Kastanie: Ich bin mit meinen Aesten weiter ausgebreitet, wie so leicht kein anderes Gewächs Gottes, ich habe Männer aus weiter Ferne kommen sehen, um mich als ein Wunder der Natur anzuschauen.

Birnbaum: Ich gehörte einem alten Kloster Hechendorf an und bin durch die Mönche gesegnet.

Kastanie: Auch ich habe ein altes Kloster in der Nähe gehabt, ‚Lotharsburg‘; Du siehest noch die Ruinen.

Birnbaum: Aber bei mir hat das Deutsche Reich seinen Ursprung genommen; in der Ferne sehe ich Memleben; Heinrich der Finkler war mein Herr!

Kastanie: Ich habe mich des Kaisers Lothar zu rühmen, von dem manche Ortschaft ihren Namen erhalten hat; nicht weit von hier ist der Braunsbrunnen, von dem die erste Bekehrung Preußens ausgegangen ist.

Birnbaum: Ich glaube, zwischen Memleben und dem Braunsbrunnen hat Freundschaft bestanden.

Kastanie: Jawohl! mein Bruno war ein Freund Deiner Ottonen; und siehst Du nicht die schöne Burg, von welcher aus die Grafen von Querfurt weit und breit das Land beherrschten?

Birnbaum: Unfern von mir ist Rabinswalde, wohlbekannt in Sagen und Geschichte. Dein Turm auf dem Schloß erinnert durch seinen Namen an meinen Kaiser Heinrich. Aber wir wollen nicht weiter streiten – ich gehöre dem Vater an.

Kastanie: Aber ich der Tochter, die mehr Lebenskraft hat.

Birnbaum: Aber Du bist schon mit eisernen Stangen gestützt und wirst Dich nicht mehr lange halten.

Kastanie: Du bist an Deinem Abhang den Stürmen noch mehr ausgesetzt als ich.

Der Historiker: Wenn Ihr beide zusammenbrecht, wo wird dann mein Staub sein? (Mein Name vielleicht doch noch im Gedächtnis der Menschen.)“

[874] Wohl das Anziehendste an diesem überaus schlichten Phantasiegebilde des Augenblicks ist der persönliche Schluß. Die eingeklammerten Worte hat Ranke, als ihm der Schreiber das Diktat vorlegte, reuig gestrichen.

Man sieht, wie der Wunsch nach irdischer Unsterblichkeit seines Namens, die er durch rastlose Geistesarbeit so wohl verdient hat, zwar lebendig in ihm aufzuckt, aber sogleich wieder von einer an die Betrachtung des Allgemeinen, der Weltentwicklung im großen Und ganzen, gewöhnten Weisheit unterdrückt wird.

Sehr viel deutlicher treten Weltanschauung, reine und große Auffassung seines Berufs, allgemeine Gesinnung und persönliche Beziehung in dem folgenden wertvollen Dokumente zu Tage, das wir uns freuen, den Lesern zum erstenmal vorführen zu können.

Es ist ein Brief, den Leopold v. Ranke am 25. Mai 1873 von Berlin aus seinem jüngeren Sohn in die Feder diktiert hat; gerichtet an den älteren, der damals als junger Geistlicher bei den deutschen Occupationstruppen mit deren Befehlshaber, dem alten Freunde seines Vaters, General v. Manteuffel, vertrauten Umgang in Nancy gepflogen hatte. Das Buch, von dem die Rede ist, war der kurz zuvor von Ranke mit Erläuterungen herausgegebene „Briefwechsel Friedrich Wilhelms IV. mit Bunsen“, dessen Inhalt in politisch fernstehenden Kreisen nicht durchweg Beifall gefunden hatte. Alles andere in dem herrlichen Schreiben Rankes bedarf keines weiteren Kommentars.

„Berlin, den 25sten Mai 1873.

Lieber Otto!

Friedhelm, dessen Hand Du erkennst, ist es doch nicht, der hier schreibt; er führt nur heute, Sonntag nachmittag, einmal die Feder für seinen Vater, da sich Herr Sch. krank gemeldet hat. Gerade Sonntag mittag vermisse ich Dich und besonders Maxa mit ihrer Familie am meisten; sei mir also in der Ferne herzlich begrüßt!

Sehr erfreut hat mich die herzliche Aufnahme, die der „Briefwechsel“ bei Dir gefunden hat. Ein inneres Verständnis, das nur aus der Gesinnung kommt, gehört dazu, um dieses Buch zu würdigen. Hätte ich der öffentlichen Meinung beipflichten oder ihren Beifall gewinnen wollen, so würde ich das Buch nicht geschrieben haben. Aber das ist nie mein Sinn gewesen. Die historische Wissenschaft und Darstellung ist ein Amt, das sich nur mit dem Priesterlichen vergleichen läßt, so weltlich auch die Gegenstände sein mögen, mit denen sie sich eben beschäftigt. Denn die laufende Strömung sucht doch die Vergangenheit zu beherrschen und legt sie eben nur in ihrem Sinne aus. Der Historiker ist dazu da, den Sinn jeder Epoche an und für sich selbst zu verstehen und verstehen zu lehren. Er muß nur eben den Gegenstand selbst und nichts weiter mit aller Unparteilichkeit im Auge haben. Ueber allem schwebt die göttliche Ordnung der Dinge, welche zwar nicht geradezu nachzuweisen, aber doch zu ahnen ist. In dieser göttlichen Ordnung, welche identisch ist mit der Aufeinanderfolge der Zeiten, haben die bedeutenden Individuen ihre Stelle: so muß sie der Historiker auffassen. Die historische Methode, die nur das Echte und Wahre sucht, tritt dadurch in unmittelbaren Bezug zu den höchsten Fragen des menschlichen Geschlechtes.

Doch genug dieser Sonntagnachmittagspredigt! Leider muß ich fürchten: aus der fortgesetzten persönlichen Gemeinschaft mit Dir, von der ich hoffte, sie würde uns beschieden sein, wird nicht viel werden. Die Männer, welche die Lage der Sache kennen, sprechen uns nicht alle Hoffnung ab, aber vertrösten mich allezeit auf spätere Möglichkeiten. Der Prediger Frommel, den ich neulich sah, giebt Dir den Rat, bei der Militärpredigerlaufbahn zu bleiben.

Ich höre, Du denkst, wenn sich dort alles auflöst, eine Reise anzutreten – aber wohin? Ich weiß nicht, ob Du einen unwiderstehlichen Zug nach England hast. Wäre das nicht der Fall, so würde ich Dir raten, die heiligen Stätten im Orient aufzusuchen. In dem ersten Anfang unserer Ehe hatte ich mit Deiner Mutter diesen Gedanken gefaßt. Wir würden ihn wahrscheinlich ausgeführt haben, wären wir nur allein geblieben und besonders Deine Mutter gesünder. Ich wollte dann ein Leben Jesu schreiben mit der Lokalfarbe, wie sie bei Renan breit und markig hervortritt, aber in anderem Sinn; nicht ohne die Phantasie, die das Unglaubliche als poetisch religiöse Wahrheit zu fassen strebt. Ich will Dir nun nicht gerade raten, dies Unternehmen selbst auszuführen – ich glaube kaum, daß es mir gelungen wäre; mein Beruf war es eben nicht in der Welt. Aber es wird Dir zu großer Genugthuung gereichen und Deinen religiösen Gefühlen eine Art von lokalem Hintergrunde geben; das Evangelium würdest Du noch besser verstehen lernen. Nachher kämest Du auf einige Zeit zu mir, um dann dahin zu gehen, wohin die göttliche Vorsehung Dich ruft. Der Glaube an die Vorsehung ist die Summe alles Glaubens; ich halte ihn unerschütterlich fest.

So hast Du jetzt das Glück gehabt ohne viel Zuthun von unserer Seite, dem unübertrefflichen Manne zur Seite zu stehen, dessen Freundschaft zu dem Glück meines Lebens gehört. Der Umgang mit ihm selbst und mit seiner Familie ist unschätzbar für Dich gewesen und wird es für Dein ganzes Leben bleiben. Wenn ich ihm nicht öfter schreibe, so liegt das nur daran, daß ich ihm nichts Besonderes zu sagen weiß. Ich entbehre es, daß ich ihn und Dich nicht wohl besuchen kann; meine hohen Jahre und allerlei Gebrechlichkeiten verhindern mich daran, eine Reise zu unternehmen, die lang und komplicirt ist. Ich hätte wohl gewünscht, etwas Näheres über die Anwesenheit von Frau v. Manteuffel in Paris und ihre Beziehungen zu den Damen des Herrn Thiers zu vernehmen. Das ist doch auch eine Gesellschaft, die mich in hohem Grade interessirt. Laß Dir einiges erzählen und schreibe es mir ausführlich. Sage Frau v. Manteuffel sowie dem General meine herzlichsten Grüße und empfange sie auch selbst, trauter Otto, von Deinem Vater!“

Aller guten Dinge sind drei; so bieten wir denn zum Schluß unseren Lesern eine Gabe, auf die sie vor allen anderen Deutschen ein besonderes, wohlerworbenes Recht besitzen. Im Frühjahr 1885, nicht lange vor dem siebzigsten Geburtstag des Fürsten Bismarck, wandte sich der bekannte Romanschriftsteller Hermann Heiberg im Auftrag der Redaktion der „Gartenlaube“ an den neunundachtzigjährigen Ranke mit der Bitte, zu jenem Festtage eine historische Skizze über den großen deutschen Staatsmann für unser Blatt zu verfassen. Ranke hat dem Verlangen leider nicht zu willfahren vermocht; denn er war zu tief in die Arbeit am sechsten Bande seiner Weltgeschichte versenkt: Er hat oftmals betont, daß man in dem Gegenstande leben müsse, für den man etwas leisten wolle; an eine Unterbrechung des einen Studiums durch ein anderes war daher bei ihm niemals zu denken. Trotzdem konnte er der Versuchung nicht widerstehen, in einer kurzen Mußestunde seinem Amanuensis ein Paar Grundgedanken seiner Ansicht von der weltgeschichtlichen Bedeutung Bismarcks zur Niederschrift zu diktieren. Dieser kleine Aufsatz, damals von Ranke im Pult zurückbehalten, ward uns heute freundlich zur Verfügung gestellt. Unsere Leser werden sich freuen, so die Stimme unseres größten Geschichtschreibers über den größten Staatsmann seiner [875] Zeit gleichsam aus dem Jenseits herüber zu vernehmen. Der Entwurf zu einem Schreiben an Heiberg lautet, wie folgt:

„Auch nur eine kurze historische Skizze über das Leben des Mannes, dessen siebzigsten Geburtstag Deutschland zu feiern sich anschickt, zu verfassen – was Sie mir mit dringenden Worten ans Herz legten – kann ich nicht unternehmen. Wie ich Ihnen sagte: ich bin mit den Verwicklungen, Gefahren, Tendenzen des 9. Jahrhunderts in meinem Geiste vollauf beschäftigt. Ich suche den Faden der Ariadne in diesem Labyrinth zu finden; ich hoffe noch, es mir und andern verständlich zu machen. In diesem Augenblick Studien über das 19. Jahrhundert zu unternehmen, ist mir unmöglich. Dennoch reizt es mich, ich bekenne es, Ihren dritthalbhunderttausend Abonnenten ein Wort über die gewaltige Kraft zu sagen, welche in die Geschicke von Deutschland so tief eingreift, wie jemals ein Minister in der Monarchie vermocht hat. Glücklicherweise greifen die inneren Impulse unseres Kaisers und seines Kanzlers so vollkommen ineinander, daß eine Differenz der Tendenzen innerhalb des Kreises, den die Regierung ausmacht, nicht vorkommen kann.

Das Wichtigste, der Gedanke, von dem die politische Bewegung ausging, ist ein gemeinsamer: der preußische Staat mußte von dem Druck, welchen die auswärtigen Verhältnisse ihm auferlegten, befreit werden. Der dänische, der österreichische und der französische Krieg sind daraus gleichmäßig hervorgegangen. Dem Einfluß einer fremden Nationalität auf das nördliche Deutschland, der auf einem dynastischen Verhältnis beruhte, welches eben unterbrochen wurde, mußte ein Ende gemacht werden, wenn die Nation jemals ihrer Einheit innewerden sollte. Aber der Hader, der zwischen den beiden in Deutschland vorwaltenden Potenzen lange bestand und hierdurch noch geschärft wurde, konnte unmöglich länger fortdauern, wenn der preußische Staat seiner vollen Unabhängigkeit sich erfreuen sollte. War doch vor kurzem der Versuch gemacht worden, die Einheit der Nation in dem Hause Habsburg zur Darstellung zu bringen. Die Bundesfürsten, der Bundestag schienen sich dem zu fügen. Der gordische Knoten der deutschen Verwicklungen konnte nicht gelöst, er mußte zerhauen werden. Dies konnte nicht unternommen werden ohne Gefährdung der eigenen Existenz – auf diese Gefahr hin wurde es unternommen. Aber dank der Ausbildung, welche eine lange vorausrechnende Sorge der Regierung dem militärischen Geiste des Volkes und der Armee verschafft hatte, gelang es vollkommener, als man je erwartet hätte. Der einzige Bundesstaat, der sich dem wirksam entgegensetzte, wurde vernichtet. Dem alten Nebenbuhler wurde kein Fuß breit Landes entrissen; aber ein neuer Bund wurde geschlossen, der den Einfluß desselben auf das übrige Deutschland abschnitt.

Der Sieg von Sadowa eröffnete eine neue Aera für die Politik der Welt; nicht alle Welt aber acceptirte denselben. Noch immer wollte Frankreich den Einfluß nicht entbehren, welchen es früher in Deutschland ausgeübt und den es zu Anfang desselben Jahrhunderts beinahe zu einer wirklichen Oberherrschaft ausgebildet hatte. Es hoffte noch immer, die Niederlagen, die es danach erlitten, durch eine neue Erhebung wettzumachen. Man hat später erfahren, wie tief das noch immer auf die Zersetzung in Deutschland wirkte: alle Hoffnungen, die alten Zustände wiederherzustellen, schlossen sich an Frankreich. An und für sich hätten die beiden Nationen wohl nebeneinander bestehen können. Unausgesetzte Eifersucht aber bewirkte endlich einen Bruch, der zum Kriege führte, in welchem die Monarchie Friedrichs des Großen den Sieg über die napoleonischen Tendenzen und ihre Streitkräfte davontrug. Hierdurch erst wurde die volle Unabhängigkeit gesichert. Was die politischen und militärischen Führer der letzten Jahrzehnte geträumt, wurde vollendet. Es liegt die größte Befriedigung des Selbstgefühls einer Nation darin, wenn sie weiß, daß auf Erden kein Höherer über ihr ist. Gleichsam von selbst geschah es dann, daß die preußische Monarchie sich zum Deutschen Reich erweiterte; alle die, welche den Sieg hatten erfechten helfen, nahmen theil an der neuen Gestaltung.

Drei kriegerische Handlungen, deren wahre Ursache in der Entwicklung der inneren Kraft lag, deren Beginn und Gang jedoch nicht ohne den die auswärtigen Geschäfte leitenden Minister vollzogen werden konnte, welcher die Einheit der Idee in sich selbst trug und in jedem Momente der Differenzen gegenwärtig erhielt. Die größte intellektuelle Fähigkeit hatte sich mit dem universalen Interesse identifiziert. Notwendig fiel es ihr zu, dann auch den Frieden zu leiten, die allgemeine Teilnahme an der Besorgung der öffentlichen Angelegenheiten verfassungsmäßig zu sichern. Noch weniger als bisher könnte ich hier auf eine Einzelheit eingehen; ich will nur beim Allgemeinsten stehen bleiben, ohne die Irrungen zu berühren, die dann eintreten mußten und eingetreten sind. Das vornehmste Objekt von allen ist die Organisation der nationalen Institute, welche dem entsprechen mußte, was in den europäischen Staaten überhaupt die maßgebende konstitutionelle Idee geworden ist, zugleich aber das Verdienst hatte, das Volk selbst in seiner Tiefe zu ergreifen und heranzuziehen. Das gehörte nun einmal zu dem Ganzen der Umwandlung, die sich vollzog, Wir sind inmitten derselben begriffen. So widerwärtig und verabscheuenswürdig die Ausschreitungen sind, die dabei dann und wann vorkommen, so läßt sich doch erwarten, daß die Velleitäten des Umsturzes durch den Gedanken der allgemeinen Umfassung und Entwicklung aller Kräfte zurückgedrängt werden.

Aber noch etwas anderes möchte ich von meiner Seite in Erinnerung bringen. Die wissenschaftlichen Studien, die nie in größerer Ausdehnung in Deutschland geblüht haben als heutzutage, bedürfen des Friedens; denn nur aus langjähriger Anstrengung und Arbeit der Gesamtheit und der Einzelnen können große Resultate hervorgehen. Eine solche Epoche ist dem deutschen Geiste in den Jahren seit dem letzten großen Kriege gewährt worden – ebenfalls hauptsächlich durch das Verdienst des Staatsmannes, der in jedem Augenblick den kriegdrohenden Impulsen entgegentrat und, indem er sie zurückwies, zugleich eine Art von Vorsitz in dem europäischen Rate davongetragen hat.

Noch ist aber auf diesem Wege viel zu thun übrig. Das innere Verständnis in der Nation selbst muß vollendet, die äußere Stellung nach allen Seiten hin gesichert werden. Wenn man den siebzigsten Geburtstag Bismarcks feiert, so geschieht das nicht allein in Bewunderung dessen, was durch ihn geschehen ist, sondern in der Erwartung, daß die Gründungen, die seinem Kaiser und ihm gelungen sind, für alle Zukunft bestehen und für jedermann die erfreulichsten Früchte, nicht der Ruhe, sondern der Thätigkeit hervorbringen werden. Das walte Gott!“ a/D.