Die Gartenlaube (1868)/Heft 43

[673]

| No. 43. | 1868. | |

Illustrirtes Familienblatt. – Herausgeber Ernst Keil.

Wöchentlich 1½ bis 2 Bogen. Vierteljährlich 15 Ngr. – In Heften à 5 Ngr.

Ein Jahr war vorüber: der Sommer hatte wieder seine ganze Herrlichkeit ausgebreitet über Thäler, Gebirg und See; hätten auf dem Friedhof des kleinen Dorfes nicht die schwarzen Kreuze und die Leichensteine daran gemahnt, daß es ein Ort des Todes, eine Stätte der Trauer um die Vergangenheit sei, man wäre versucht gewesen, ihn für einen Garten zu halten, dem fröhlichen Leben gewidmet und der fröhlich hoffenden Gegenwart. Von den Grabhügeln war fast nichts zu sehen, so hoch waren sie mit Gras bewachsen, so dicht von Rankenrosen überhangen und mit anderen Strauchblüthen bedeckt; und die dahinter stehende große Linde war so überreich von den duftenden weißgrünen Blüthenflügeln übergossen, daß davor alle Gedanken an Grab und Vergänglichkeit verschwanden und das Auge des Vorüberwandelnden auf dem Grün und dem Flor so ruhig haftete, wie der bunte Falter, dem es gleichgültig ist, ob die Blume, die er umgaukelt, auf einem Grabe blüht oder auf einem Gartenbeet. Die Bevölkerung des am anstoßenden Schullehrerhause angebrachten Bienenstandes summte nur zwischen den Lindenzweigen und Blumenkelchen hin und wieder und dachte nicht daran, die zarten Flügel über die Mauer des Friedhofs hinauszuwenden, wo im verduftenden Thau die breiten Wiesenmatten schimmerten, wo der See blaute und flammte, wo die Berge und Wälder grünten und dunkelten bis hoch in den Himmel hinein, der Alles umfaßte, leuchtend und klar, wie ein einfacher, großer Gedanke.

An der Kirchhofmauer stand der Maler, der schon im vorigen Jahre das Thal durchwandert hatte; die Mappe auf die Brüstung gelegt, war er emsig daran, eine kecke Farbenstudie der Umgegend hinzuwerfen. Jetzt hielt er einen Augenblick inne und betrachtete sein Werk, wie es schien, nicht ohne Zufriedenheit; dennoch schüttelte er den grauen Kopf und rief: „Wir sind und bleiben doch Stümper, wir Maler! Unser Können ist ewig Stückwerk! Farbe und Gestalt, Licht und Schatten kann man wohl wiedergeben und festhalten, aber nimmermehr das große lebende Ganze! Um das zu vollbringen, müßte ich den Ton der Glocke mit hineinmalen können, der jetzt so ernst und doch so innig vom Thurme herniederklingt – ich müßte den Duft hineinmalen, der von der Linde strömt und von den Rosenbüschen und von den Grashalmen, die dort auf der Wiese unter der Sense fallen und im Welken den süßesten Duft ihres kurzen Daseins verhauchen wie einen letzten Athemzug.“

Vertieft im Schauen und Arbeiten, beachtete der Künstler nicht, daß in der Dorfkirche nebenan der Gottesdienst zu Ende ging; das Läuten verstummte, und die Kirchenbesucher wanderten über den Friedhof ihren Häusern zu, einzeln und hier und da an einem Grabe verweilend, um es mit einem Tropfen Weihwasser zu besprengen oder am Rosenkranz eine Gebetkoralle fallen zu lassen. Die meisten Besucher waren dunkel gekleidet, wenigstens die Frauen hatten schwarze Tücher und Schürzen um; denn es war ein Trauergottesdienst gewesen, wie sie üblich sind am Jahrestage der Stunde, die einen theuren Verwandten oder lieben Freund aus dem Kreise abgerufen hat, in welchem, wenn auch seine Stelle längst ausgefüllt ist, ihn doch mindestens an diesem Tage eine fromme Erinnerung zurücksehnt.

Der Friedhof war beinahe leer geworden; nur an der Rückseite der Kirche standen noch Tonerl und die Funkenhauser-Bäuerin vor einer in die Mauer eingesetzten Wandtafel, einer schlichten Kelheimer Platte mit schwarzer Inschrift und dem schwarzen Kreuze darunter. Unterhalb waren an einem Drahte Korallen wie an einem Rosenkranze zum Hin- und Wiederschieben angebracht, und auch ein schlichtes Blechkästchen für das geweihte Wasser fehlte nicht, daß den armen Seelen der Geschiedenen, die vielleicht für eine irdische Schwäche im Fegfeuer zu dulden haben, die Labung nicht fehle, die ihnen Kühlung giebt, wie ein Tropfen erfrischenden Thau’s den Halmen einer versengten Flur. Lag Ambros auch im fernen Frankenlande begraben, so durfte es doch in der Heimath an einem Denkzeichen für ihn nicht fehlen; es war der Tag des heiligen Cyrillus, der Jahrestag von Kissingen, und die Todtenfeier hatte seinem Andenken gegolten. In Gebet und stumme Betrachtung versunken standen die beiden Frauen lange da; die Funkenhauserin hatte anfangs den Verlust des einzigen und nächsten Verwandten, des vermuthlichen und nicht unwillkommenen Eidams, anscheinend leichter getragen als Tonerl, auf welcher neben der Last des Doppelverlustes, den sie erlitten, in seiner vollen Bitterkeit der Gedanke lastete, auf welche Art das Alles so gekommen, und wie sie vielleicht nicht ganz frei von der Verantwortung war, daß es so hatte kommen müssen. Jetzt aber hatten Beide die Rollen getauscht: die rüstige Bäuerin war bedeutend gealtert, noch weißer sah das Haar unter der dunklen Trauerhaube hervor, um die Augenwinkel und an den sonst so glatten Wangen hatte stiller, unausgesprochener Kummer seine leisen Fältchen tiefer eingegraben. In Tonerl dagegen hatte die Kraft der [674] Jugend, die Fülle des noch aufstrebenden Lebens sein Anrecht gegen den Schmerz behauptet; ihr Antlitz war wieder blühend geworden; schön und stattlich stand sie da im feierlichen Trauergewande; aber das Braun ihrer Augen war einen Ton dunkler geworden, und der Mund war so ernst und fest geschlossen, als sollte er nie mehr sich zu heiterem Lachen öffnen und jene lieblichen Grübchen bilden, die ihn sonst so anmuthig gemacht hatten. Geraume Zeit waren sie so gestanden; die Uhr vom Kirchthurm mahnte mit dröhnendem Schlage an die eilig fliehende Zeit. Die Bäuerin schloß ihr Gebet, bezeichnete Stirn und Mund mit dem Zeichen des Kreuzes und sprengte Weihwasser auf den Boden. „Der Herr Cooperator kommt net,“ sagte sie. „Er wird wohl aufg’halten worden sein. Komm’, Tonerl! Wir wollen geh’n.“

Schweigend wollte die Tochter der Aufforderung und dem Beispiel der Mutter folgen, als, durch die Reden aufmerksam gemacht, der Maler sich umwendete und, die Beiden jetzt erst gewahrend, grüßend näher trat. „Ei grüß Gott!“ rief er. „Das ist ja ein angenehmes Zusammentreffen! Ist das nicht die Funkenhauser-Bäuerin?“

„Wohl bin i das,“ sagte die Frau mit einem Seufzer, „und sind Sie net der Maler, der lustige, der im vorigen Jahr bei uns auf ’m Hof oben war?“

„Freilich,“ rief der Künstler, indem er die dargebotene Hand faßte und schüttelte. „Es freut mich, daß Ihr mich wieder erkennt, aber mit der Lustigkeit, gute Frau, hat es nicht mehr viel zu bedeuten! Was wir seither erlebt haben, ist für einen Menschen, der hinter der Stirne nicht trockenen Schwamm und unter dem Brustlatz nicht einen fühllosen Stein hat, so bitter gewesen, daß wohl geraume Zeit nöthig ist, es zu verwinden, wenn es je völlig verwunden werden kann. Ihr habt es ja auch erfahren; ich seh’ es an Euren Kleidern und hab’ auch davon gehört, daß der Krieg auch Euch einen lieben Verwandten geraubt hat.“

„Leider, leider – Gott geb’ ihm die ewige Ruh’!“ sagte die Frau, indem sie sich die Augen mit der Schürze trocknete. „Mein Vetter Ambros, meiner Mutterschwester Sohn. Es ist g’schwind ganz einsam worden auf dem Funkenhauserhof seit dem vorigen Sommer.“

„Das glaub’ ich wohl,“ sagte der Maler, „einsam mag es sein, aber immerhin noch schön, immerhin seid Ihr noch zu beneiden, welche keine Schranke, kein Beruf von der herrlichen Natur um Euch her trennt! Das ist der beste Trost, daß die Natur sich nicht verändert. Mag der Mensch sich noch so furchtbar an ihr versündigen, in ihrer Erhabenheit übersieht sie den Frevel und verhüllt ihn mit noch schöneren Blüthen als zuvor. Wo nähme ich die Kraft her, das Leben noch zu ertragen ohne sie? Darum will ich mich diesen Sommer auch so recht nach Herzenslust an ihr laben! Wie wär’s, Funkenhauserin, wenn Ihr mich zu Euch nähmet? Ihr habt Raum genug im Hause, und ich bin ein stiller, genügsamer Miethsmann.“

„Du lieber Gott,“ sagte die Bäuerin mit einem leichten Seufzer, „Platz hätten wir freilich g’nug; aber es ist am besten, wenn Jedes für sich selber bleibt.“

„Warum doch?“ lachte der Maler entgegen. „Wenn die Weltordnung es so gewollt hätte, so würde sie es auch gewiß darnach eingerichtet haben, daß Jedes für sich wie in einer Muschel eingeschlossen lebte. Weil es aber nicht so ist, ist das der beste Beweis, daß es nicht so sein soll. Darum sollen die Menschen mit einander leben und sollen einander leben helfen. Ich denke, es muß mitunter gar zu einsam sein auf dem Funkenhauserhofe; Ihr seid jetzt die Gäste gewohnt von früheren Jahren her. Ihr sagtet mir ja selbst, daß eine preußische Familie bei Euch gewohnt hat, die wird heuer wahrscheinlich doch nicht kommen …“

„Nein,“ sagte die Funkenhauserin mit etwas unsicherem Tone, „die kommen wohl so bald net wieder.“ Die Bewegung in den Zügen und der Stimme der sonst so starken Frau entging dem gewandten Künstler eben so wenig als die Hastigkeit, mit welcher Tonerl, um ihre vorstürzenden Thränen zu verbergen, sich gegen die Wandtafel abwendete und an derselben herumstudirte, als lese sie deren Inhalt, den sie doch längst auswendig wußte, zum ersten Male.

„Was ist das?“ sagte er, indem er Beide betroffen betrachtete. „Da hab’ ich die unrechte Saite berührt, wie es scheint, habe schmerzliche Erinnerungen aufgeweckt, und Ihr habt wohl gar unangenehme Erfahrungen mit Euren Gästen gemacht! Nun, dann müßt Ihr mir eben verzeihen. Ich konnte das nicht wissen und ich will Euch auch nicht weiter drängen. Aber das werdet Ihr doch erlauben, daß ich einmal auf Besuch bei Euch einspreche?“

„Gewiß,“ rief die Bäuerin treuherzig, „kommen Sie nur! Sie haben so was Gewisses an Ihnen, daß man Ihnen net wohl feind sein kann.“

„Gut,“ sagte der Maler, „ich komme, dann lernt Ihr mich näher kennen und gewöhnt Euch vielleicht doch noch an mich, daß Ihr mich als Euren Gast aufnehmt. Ich will Euch in Eurem Leben und Weben in nichts stören, und wer weiß, ob ich Euch nicht hier und da helfen oder Euch gar trösten kann. O, ich verstehe mich darauf trotz dem besten Doctor; ich besitze, eine Universalmixtur, die für Alles hilft, von der will ich Euch geben.“

„Ein solches Trank’l wär’ freilich net zu verachten,“ sagte die Bäuerin trübselig, „aber es giebt halt Sachen, für die kein Kraut g’wachsen ist, so wenig wie für den Tod!“

„Das ist nicht wahr,“ scherzte der Maler weiter, „und wenn Ihr mir folgt, will ich’s Euch beweisen, daß es nicht so ist. Ich mache aus meiner Cur gar kein Geheimniß, mein Mittel kostet nichts und wächst überall, Sommer wie Winter, und besonders bei Euch auf dem Lande da ist es zu haben, wenn man nur den Fuß vor die Thür setzt und die Augen aufmacht. Die Universaltinctur ist die herrliche, ewige Natur um uns herum! Wer es versteht, ihr nahe zu kommen und sie so recht zu begreifen, der kann so wenig für immer unglücklich sein, als es in der Natur immer Winter bleibt. Der Schnee und der Schmerz sind alle zwei gleich vergänglich – wenn sie aber vergangen sind, kommen aus ihnen die frischen Quellen, die in’s Land herunterrieseln und wieder frisch machen, was erstarrt und vertrocknet war. Die Natur –“

„Sie thun sehr Unrecht, mein Herr,“ unterbrach ihn die feierliche Stimme des Cooperators, der inzwischen auf dem Grasboden ungehört herangekommen war, „Sie begehen ein Verbrechen, wenn Sie die Gewandtheit Ihrer Rede mißbrauchen, um diese einfachen Gemüther mit solchen Worten zu verwirren und irre zu leiten. Nicht da hinaus müssen Sie das Auge des Leidenden lenken, nicht auf die vergängliche Schöpfung, so schön auch ihr wechselndes Gewand erscheinen mag! Auf den ewigen, allein nicht wandelbaren Schöpfer müssen Sie dieselben verweisen, auf ihn, vor dem alle Creatur verschwindet, wie ein Wassertropfen vor der Sonne! Nicht aus der Natur quillt Trost und Erquickung, sondern nur aus Gott allein.“

Der Maler stand ruhig und ließ den forschenden Blick vom Antlitz des Eifernden bis auf die Sohle nieder gleiten; dann deutete er in die wunderbare Landschaft hinaus und rief: „Und wo ist Gott, wenn nicht in der Natur? Sie ist aus ihm und was wäre er ohne sie?“

„Entsetzlich!“ rief der junge Priester mit aufblitzenden Augen. „Welche Grundsätze! Das ist offenbare Lästerung, heillose Vergötterung der Natur! Das sind die Früchte jenes falschen Lichtes, jener Scheinbildung, mit welcher Ihr kalter und unfruchtbarer Norden prahlt, und womit er auch unseren warmen, gemüthvollen Süden verpesten will!“

„Sie thun mir zu viel Ehre an, wenn Sie mich für einen Nordländer halten,“ sagte der Maler mit gutmüthigem Spotte; „meine Wiege stand zufällig tief im Süden, in Oesterreich – aber Sie brauchen sich weder für diese guten Frauen noch um meinetwillen so zu erhitzen. Jedenfalls aber dächte ich, die norddeutsche Bildung, die Sie so sehr schmähen, hätte sich doch in letzterer Zeit glänzend bewährt.“

„Aber der Glanz wird vergehen,“ rief der Geistliche eifrig, „er wird verschwinden, wie er gekommen ist, und seine Spur wird nicht mehr zu sehen sein, wie die des Nordlichts am Horizont! Triumphiren Sie nicht über diese vorübergehenden Erfolge! Der Himmel läßt oft wunderbare Fügungen und Prüfungen zu; aber seine Langmuth ermüdet endlich. Dann greift er nach der Wage und hält sie zwischen Aufgang und Niedergang, gegen einander zu wägen, was wahr und falsch ist! Doch,“ unterbrach er sich einlenkend, „gehen Sie immerhin Ihre Wege, mein Herr! Es wird mir nicht einfallen, Sie belehren und von denselben abbringen zu wollen, aber suchen Sie nicht die Schäflein der mir anvertrauten Heerde zu verlocken, sonst dürfte ich doch Mittel finden, dieselben vor Ihnen zu schützen! Und Ihr, meine Lieben,“ [675] fuhr er, gegen die Bäuerin gewendet, fort, „Ihr wachet und betet, daß Ihr nicht wieder in Versuchung fallet, denn der böse Geist geht herum in der Welt wie ein brüllender Leu und sucht, wen er verschlinge … Es war etwas Hochwichtiges, was ich Euch mittheilen wollte, und weshalb ich Euch bat, mich hier zu erwarten aber andere Geschäfte rufen mich, die Zeit ist schon zu weit vorgeschritten, ich will meine Mittheilung auf eine andere und bessere Stunde verschieben. Ich werde Euch demnächst besuchen – ich danke dem Himmel, daß es mir endlich gelungen ist, ein Körnlein guten Samen in Euer Herz zu streuen; aber noch droht das Unkraut es zu überwuchern, das Körnlein bedarf der Obhut und Pflege des Säemanns … von allem Unkraut aber das schlimmste und gefährlichste ist böser Umgang, unheilige Gesellschaft, wovor ich Euch früher schon gewarnt habe … Seid meiner Worte eingedenk!“

Er ging; obwohl er mit Salbung und Feuer gesprochen, hatte er doch etwas an sich gehalten; die Nähe des ungläubigen Malers lastete auf seinem Redestrom wie ein unbequemer Dämpfer. Auch die Bäuerin wollte mit Tonerl hinweg, die unbekümmert um das Gespräch indessen zwischen den nächsten Grabhügeln dahin gewandert war und sich von einer Wermuthstaude ein silbergraues Blättchen pflückte, um es an ihr Mieder zu stecken, gleich als erkenne sie in dem bitteren Kraut das Zeichen und die rechte Zier für ihr leidvolles Herz.

„Komm’, Tonerl!“ rief ihr die Mutter zu. „Wir haben uns ein bissel zu lang verhalten, wir wollen den Weg am See hin machen! Es geht wohl eine Weil’ streng bergauf, aber es ist doch eine halbe Stund’ näher, und wir müssen ’reinbringen, was wir versäumt haben.“

„Funkenhauser-Bäuerin, noch ein Wort!“ rief ihr jetzt der Künstler nach, der eben sein Malgeräth zusammenpackte. „Ich habe nicht gewußt, daß es so bei Euch steht … da hat sich ja Manches, wie es scheint, sehr geändert, seit ich im vorigen Sommer mit dem frommen Herrn bei Euch auf dem Funkenhauserhofe zusammentraf. Wenn ich auch etwas in der Ferne saß, so habe ich doch gehört, wie und was Ihr damals mit ihm geredet habt, und ich hätte nicht geglaubt, Euch heute so wieder zu finden … Es müssen Euch ja merkwürdige Dinge zugestoßen sein! Aber immerhin, ich will Euch nichts einreden; bleibt bei den Gedanken und Empfindungen, die Euch bisher glücklich gemacht haben! Das Einzige aber muß ich Euch sagen: Wenn Ihr Euch vielleicht doch besinnen und mich als Miethsmann auf einige Wochen aufnehmen wolltet, so will ich es lieber offen gestehen: Wenn der Herr da oft in Euer Haus kommt, dann bleib’ ich lieber draußen.“

„Na, na, es ist so arg net, als der Herr vielleicht glaubt,“ sagte die Bäuerin kopfschüttelnd und mit leichtem Lächeln. „Daß die Mannerleut’, wenn s’ nur z’sammkommen, gar so gern streiten! Mein Seliger ist g’rad auch so g’wesen, und der Herr Cooperator, das is Einer von den gar Scharfen! Ich mag aber von all’ der Streiterei net viel wissen, und doch, im vorigen Jahr, wie er mir g’sagt hat, ich soll die Preußen, die lutt’rischen Leut’ net in’s Haus nehmen, wenn ich ihm da g’folgt hätt’, hätt’ ich mir viel Kreuz und Kummer erspart! Der arme Narr, von dem nichts mehr übrig ist, als die Tafel dorten an der Wand, der lebet’ vielleicht heut’ noch, und auf dem Funkenhauserhof thät’ eine lustige, rüstige Frau herumgeh’n, statt dem Mad’l dort, das den Kopf hängen laßt, wie ein Henn’l, das den Zipf hat! Wissen S', Herr Maler, der Weg geht am Funkenhauserhof vorbei; wer einkehren will, kriegt ein freundliches Gesicht und einen Grüßgott, ob’s nachher der Herr Cooperater ist oder ob Sie’s sind, Herr Maler die alte Funkenhauserin behalt’ schon ihren Kopf und laßt sich keinen neuen mehr aufsetzen! Und so b’hüt’ Gott und nix für unguet, Herr!“

Sie trennten sich. Der Maler schritt dem Wirthshause zu, wohl um sich nach einem Mittagsmahle umzusehen; das Paar wanderte den Steig zum See hinab, an dessen jenseitigem Ufer, von einer schönen, hochgelegenen Berghalde, der Funkenhauserhof so stattlich herabsah, daß ihm nur Thurm und Zinnen fehlten, um für ein Schlößlein oder eine Ritterburg zu gelten. Der anmuthige Weg zog sich erst durch etwas feuchte Wiesen und Aenger dahin, auf welchen zu beiden Seiten die Schmalzblume ihre hochgelben Rundkelche schaukelte, das Vergißmeinnicht seine blauen, fünfsternigen Blüthen verschüttet zu haben schien, und die Wiesenhyacinthe ihre braunrothen Dolden zwischen einzelnen, starren Schachtelhalmen oder den glänzenden Rundblättern des Cyclamen emporstreckte. Am Wege hin zog sich dichtes Gebüsch von Hasel, Schlehdorn und Weinschörl, die ihre Träubchen und rauhen Bartkätzchen wie spielend zu den Schmeelen und Taubnesseln nieder senkten, mit denen der Wegrain bewachsen war. Hart daneben spülte der See mit leise plätscherndem Anschlag auf die Kiesel und wiegte auf der seichten Uferfluth eine weiße Wasserrose mit saftigem Stengel und den breiten Blättern, welche um dieselbe herumschwammen, wie aufmerksame, dienstbeflissene Diener um ihre fürstliche Gebieterin. Unweit davon stand eine Gruppe schöner Edeleschen, die auf dem feuchten Grunde besonders gediehen und ihre gefiederten Blattbüschel zu einer dichten Krone zusammen bauschten, so daß die goldglänzenden Stämme wie Säulen aussahen und eine kleine, scheinbar künstlich angelegte Baumrotunde mit fast undurchdringlichem grünem Schattendach bildeten. Unter derselben war eine schlichte Sitzbank angebracht, zum Ausruhen wie zur bewundernden Umschau, denn es waren wenige Plätze am ganzen Gestade, die einen schöneren Ueberblick über den See gewährten. Hier lag an der linken Seite hin das Dorf mit Häusern und Bäumen, Dächern und Thurm in anmuthiger Einbuchtung; rechts gegenüber sprang der unten bewaldete Berg mit dem Funkenhauserhofe kräftig und wie gebieterisch in einem schönen Vorhügel empor; in der Mitte aber, über den Wasserspiegel hin, war das ganze Bild von einem breiten, majestätischen Felsgebirge abgeschlossen. Das Gebüsch am Wege und die mancherlei Krümmungen desselben verbargen das heimliche Plätzchen, daß es der Wanderer nicht eher gewahr ward, bis er in den Schatten selber trat und beinahe unmittelbar vor der Ruhebank stand.

Es war nur eine kurze Strecke Weges, welche Mutter und Tochter bis zum Eschenbühl zu wandern hatten, und dennoch brauchten sie geraume Zeit, denselben zurückzulegen; was sie einander zu sagen hatten, war nicht viel, aber gewichtig genug, um sie immer wieder zum Verweilen zu veranlassen.

„Glaubst Du, daß ich schier errathen kann,“ sagte die Bäuerin, „was der Cooperator uns hat sagen wollen?“

„Ich glaub’, ich kann’s auch, Mutter,“ nickte Tonerl entgegen. „Da ist die Lies’, die Tochter von dem armen Maier Hans – Du kennst sie ja. Die ist mein’ Cameradin g’wesen, wie wir miteinander in die Schul’ ’gangen sind. Seitdem sind wir aber auseinander ’kommen und haben keine zehn Wort’ mehr miteinander g’sprochen. Ich bin daheim; sie ist im Pfarrhof im Dienst. Der geistliche Herr hat neulich ein Wörtl davon fallen lassen, daß man net hochmüthig sein soll gegen seine Jugendfreund’ von der Schul’ her, wenn sie auch arm sind … Ich hab’ net gleich verstanden, was er damit hat sagen wollen, aber ein paar Tag’ darnach ist mir die Lies’ begegnet, ist stehen geblieben und hat mir ordentlich den Weg abg’wart’t. Sie hat mich trösten wollen, weil ich meinen Hochzeiter verloren hätt’ … ich sollt’ es machen, wie sie, sie hätt’ den bessern Theil erwählt und sich den himmlischen Bräutigam ausg’sucht, sie wollt’ sich nächstens einkleiden lassen als Klosterfrau auf’m Reitberg.“

„Er hat mir auch schon so ein Schlauderwörtl ’geben,“ sagte die Funkenhauserin, „und wie ist nachher Dein Sinn wegen dem Kloster?“

„Du hast es vorhin g’sagt, Mutter,“ entgegnete Toni, „daß es bei uns auf’m Funkenhauserhof so gar einsam ist – es kann auf dem Reitberg auch net einsamer sein; also glaub’ ich, daß es mich net hart ankommen thät’, im Kloster zu sein; aber ich glaub’ halt doch, ich hab’ keinen Beruf dazu. Ich bin an’s Arbeiten gewöhnt und könnt’ das müßige Leben net vertragen, und was das Beten anlangt, das kann ich bei uns daheim g’rad’ so gut, wie wann ich auf’m Reitberg eing’sperrt wär’, und vielleicht noch besser– Beten und Traurigsein,“ setzte sie nach kleiner Pause wiederholend mit leichtem Seufzer hinzu.

„Es ist mir lieb, daß Du so red’st,“ sagte die Bäuerin; „zwar, was die Traurigkeit angeht, wegen der laß’ ich mir kein graues Haar wachsen, die vergeht wieder. Aber wie soll’s sonst werden mit Dir? Du weißt, daß ich Dich nie genöthigt hab’; aber ich hätt’ Dich schon lang gern versorgt g’wußt und hätt’ gern Richtigkeit gemacht mit dem Funkenhauserhof, und jetzt ist’s mein erster Gedanken, wenn ich in der Früh’ aufsteh’, und der letzte, mit dem ich mich niederleg’ … es ist einmal net Gottes Willen gewesen, daß Du mit dem Ambros zusamm’kommen bist; aber es giebt noch g’nug richtige Mannerleut’ und brave Burschen, wo [676] Du Dir Ein’ aussuchen kannst. Da ist der Niederg’stettner neulich bei mir g’wesen, der meint …“

„Nein, Mutter, von dem will ich auch nix hören,“ unterbrach sie Tonerl rasch. „Aus der Welt will ich net; aber ich will doch einschichtig und ledig bleiben und will mit der Mutter forthausen.“

„Das ist ein dummes Gered’, das keine Heimath hat!“ eiferte die Alte. „Wie lang’ werd’ ich’s wohl noch treiben? Nachher bist Du ganz allein und dazu bist Du noch viel zu jung – das thut niemal net gut!“

„Aber die Mutter hat’s ja auch so g’macht! Wie oft hast mir’s erzählt, daß Du mit dem Vater net viel über ein Jahr verheirathet gewesen bist, und daß er g’storben ist, kurz nachdem ich auf d’ Welt ’kommen bin. Das ist jetzt schon an die zwanz’g Jahr – zu selbiger Zeit bist Du auch noch jung gewesen, Mutter, und ganz allein, und es hat doch gut ’than.“

„Ja ich,“ sagte die Bäuerin. „Ich! Bei mir ist das ’was Ander’s gewesen. Ich hab’ Dich g’habt und mein’ liebe Sorg’ und Noth, Dich aufzuzieh’n, und hernach … hernach hab’ ich meinen Mann, den Matthies, so viel gern g’habt; ich hätt’s ihm im Grab net anthun mögen, ein’ Andern zu nehmen.“

„Siehst, Mutter, g’rad’ so geht’s mir auch.“

„Ach mein,“ rief die Bäuerin, „das ist ein ganz ander’s Korn. So lang er gelebt hat, bist alleweil in Disputat mit ihm gewesen; jetzt, weil er todt ist, willst mir auf einmal weis machen, Du hätt’st den Ambros wunder wie gern g’habt.“

„Wer weiß, Mutter,“ sagte Toni nachdenklich, „wär’ das net möglich? Es mag wohl diemalen vorkommen, daß man erst hintennach einsieht, wie gut und treu es Eins g’meint hat mit uns und wie schlecht man’s ihm gedankt hat.“

„Mach’ mir keine Flausen vor! Ich bin kein heuriger Has’, den man im Krautgarten fangt! Ich seh’ wohl, Du willst mir ’was Blau’s vormachen, Du bist alleweil noch net g’scheidter wor’n, all mein Predigen und Zureden hat nichts g’holfen … Du hast alleweil noch den g’wissen Er in Kopf und Herz.“

„Und wenn’s so wär’, Mutter,“ sagte Tonerl stehen bleibend, „wär’ denn das was Unrecht’s?“

„Wohl ist’s ’was Unrecht’s,“ rief die Bäuerin eifrig. „Der Mensch muß für sich schauen, wie sein Weg geht, und was er unternimmt; dafür hat ihm unser Herrgott die Augen gegeben. Drum soll er sich Alles zuvor überlegen, ob er’s ausführen kann, und was er net ausführen kann, das soll er von vornherein net anfangen und soll sich’s aus dem Sinn schlagen, und wer das net thut, und wer sich auf a Sach’ verbeint und steift, die net möglich ist, wer baardu einen Stern haben will, den er doch net haben kann, weil die Stern’ festgemacht sind am Firmament – der verthut und vertragt seine kostbare Lebenszeit, die ihm vorg’messen ist nach der ewigen Ellen, und das ist wohl ein Unrecht, und ein groß’ Unrecht noch dazu, und das thust Du, weil Du als ein Bauernkind mit Dein’ alten christlichen Glaub’n von dem luttrischen Stadtherrn net lassen willst, der noch dazu Dein’ nächsten Freund den Garaus g’macht hat.“

„Nein, Mutter,“ sagte Toni treuherzig, „ich will mein’ Lebenszeit gewiß net verthun, ich will Alles redlich verrichten, was mein’ Schuldigkeit ist und was mir unser Herrgott auflegt – aber daß ich heirathen soll, das mußt net von mir verlangen, Mutter, das kann ich net. I will ja nix von – Du weißt schon, wen ich mein’! Ich laugn’s auch net; denn ich kann nix dafür und weiß selber net, wie’s so ’kommen ist – aber ich hab’ ihn halt gern, und erst jetzt, seitdem der Ambros todt ist, seitdem ich weiß, daß ich den Günther auf dieser Welt nimmer mehr zu sehen krieg’, jetzt g’spür’ ich’s erst, wie gern ich ihn hab’. Der Eh’stand ist eine heilige Sach’, Mutter. Ich möcht’ kein’ Andern nehmen; denn ich thät’ ihn doch betrügen, wenn ich ihm versprechen thät’, daß ich ihn gern haben wollt’. Ich könnt’s doch net halten, Mutter, meine Gedanken wären doch allweil – Du weißt schon, wo. Muß denn Einer g’rad’ g’storben sein, Mutter, daß man ihn nimmer vergessen kann? Der Herr Günther, wenn er auch noch so g’sund und wohlauf ist, ist für mich doch so gut, als wenn er zehnmal g’storben und begraben wär’ … schau, Mutter, da denk’ ich mir halt, wie Du beim Vater. Ich hab’ ihn so viel gern g’habt; ich möcht’s ihm im Grab’ net anthun, daß ich ein’ Andern nehmen thät’.“

Sie waren während dieser Reden langsam fortgewandert. Die Bäuerin wollte eben erwidern, als sie in die Baumgruppe traten und hart vor der Ruhebank standen, von welcher sich bei ihrem Anblick zwei ebenfalls in tiefe Trauer gekleidete Frauengestalten erhoben und ihnen, überrascht wie sie, gegenüberstanden.

Es waren ihre einstigen Sommergäste, Frau Schulze mit dem Fräulein.

Beide Parteien trauten ihren Augen kaum; beide standen wie festgebannt; die Blicke wurzelten auf einander, Keines war vor Ueberraschung eines Wortes mächtig. Auch die beiden Fremden hatten sich sehr gegen das vorige Jahr verändert, und es war nicht blos die schwarze Tracht, welche diese Veränderung hervorbrachte. Frau Schulze hatte viel von dem früheren, behäbigen Aussehen verloren, das sonst ihre Erscheinung so angenehm und gefällig gemacht hatte. Alwine war fast nicht mehr wiederzuerkennen. Ihre, Blässe hatte nicht zuzunehmen vermocht, wohl aber war sie noch hagerer geworden; das Antlitz war wie durchsichtig, als ob das Feuer der wunderbaren Augen, das mit noch überirdischerem Glanze daraus hervorstrahlte, nahe daran sei, die immer dünner werdende Körperhülle, hinter der es brannte, zu durchbrechen und dieselbe abzuwerfen wie einen verbrauchten Schleier. Alwine war sehr schwach, sie mußte sich beim Gehen auf den Arm der Mutter stützen; und doch that sie auch das so leicht, daß ihr Gang fast wie ein Schweben erschien; ihre in den Arm der Mutter gelegte Hand war keine Last, sie war wie ein Band, an welchem die Mutter hielt, damit ihr der Engel nicht zu früh entschwebe.

Eines Pulses Dauer standen sich die Frauen so gegenüber, dann trat die Funkenhauserin bei Seite in das Gras des Weges, um diesen den Fremden freizulassen; das Gesicht nach dem See hinausgewendet, stand sie und ließ dieselben ohne Gruß oder Zeichen der Beachtung an sich vorübergehen. Toni hatte einen Augenblick geschwankt, ob sie die Begegnenden ansprechen sollte; dann aber wendete auch sie sich ab und langte zuckend nach der Stelle, an welcher der Wermuthstrauß in ihrem Mieder steckte, als ob es ihr dort einen Stich gegeben habe mitten in’s Herz. Auch Frau Schulze und Alwine gingen weiter; dann blieben Beide stehen, blickten sich einen Moment in die Augen und wandten sich dann, den fortschreitenden Bäuerinnen nachzusehen; schon hatten diese den Ausgang des Eschenhains erreicht, als ihnen Frau Schulze nachrief: „Wie, Funkenhauser-Bäuerin,“ sagte sie, „ist es denn möglich, daß wir so aneinander vorübergehen? Wir haben so lange in Eurem Hause gelebt, wir waren so gern dort und verlebten mit Euch so viele schöne Stunden – Ihr seid uns auch gut gewesen, und nun sollen wir uns nicht einmal begrüßen und aneinander vorübergehen, wie vollkommen fremde Menschen? Wir sind als Feinde, im Zorne voneinander gegangen,“ fuhr sie fort, als die Funkenhauserin zwar stehen blieb, aber ohne näher zu treten. „Wir hätten das nicht thun sollen, es wäre vielleicht Manches zu verhindern gewesen, wenn wir es nicht gethan hätten. Wollen wir auch jetzt wieder so auseinander gehen, da wir doch wohl gewiß wissen, daß wir uns nicht mehr wiedersehen?“

Die Bäuerin stand noch immer unbeweglich und schwieg; Toni hatte sich abgewendet und starrte nach dem Funkenhauserhofe hinauf.

„Wir Beide,“ begann Frau Schulze wieder, „haben Euch so wenig ein Leides gethan, als Ihr uns – wir tragen keine Schuld an dem Unglück, das Euch begegnet ist. Das haben Mächte gethan, denen wir Frauen nicht zu gebieten vermögen, und in deren Walten wir uns einfach ergeben müssen; aber wir fühlen mit, was Euch begegnet ist! Glaubet mir, wenn ich Euch sage, daß es uns gleich schwer getroffen hat wie Euch!“

„Was? Ihnen auch?“ rief die Bäuerin, jetzt näher tretend, während Toni noch weiter bei Seite trat und, als ob sie eine leichte Schwäche anwandelte, sich an die Sitzbank lehnte. „Wie soll ich denn das verstehen, Frau Schulze? Und jetzt seh’ ich’s erst, daß Sie auch in der Klag’ sind! Sie haben also auch Jemand verloren, wie wir … Da darf und will ich wohl net weiter fragen, wer’s ist, den Sie verloren haben, ich kann mir’s ohne dem einbilden …“ fuhr sie nach kurzem Schweigen näher tretend fort. „Sie haben Recht, Frau Schulze … wir sind Leidensgefährten und müssen net so aneinander vorbeigehen. Wir sind ja Alle heutige Menschen; wie bald ist’s um Einen g’schehen, und man kann nix mehr gut machen, und wenn’s Einen noch so [677] sehr reut. Ich hab’ mir’s schon oft g’dacht, es wär’ vielleicht besser g’wesen, wir hätten uns net kennen gelernt; aber feind wollen wir einander net sein. Drum sag’ ich: Grüß Gott, Frau Schulze! Grüß’ Ihnen Gott, Fräul’n Wine! So haben Sie doch die alte Gegend wieder aufg’sucht?“

„Ja,“ entgegnete Frau Schulze. „Ihr wißt, wie sehr meine Tochter gerade dieses Thal liebt, dessen Luft ihr so sehr behagt. Der Arzt hat ihr, weil sie doch nicht hier bleiben kann, den Aufenthalt im südlichen Tirol verordnet, und als der Weg uns durch Euer Thal führte, wollte Alwine wenigstens den Ort wiedersehen, der ihr so theuer ist. Deshalb haben wir diesen Punkt besucht. Drüben im Gasthause wartet der Wagen nur auf unsere Rückkehr, um die Reise fortzusetzen.“

Gegen die Neige des letzten Winters wogte durch die weiterleuchteten Säle des Ministerialgebäudes in der Wiplingerstraße zu Wien eine unabsehbare Menschenmenge. Alles was in der Hauptstadt des Kaiserreichs sich irgendwie bemerkbar macht, gleichviel ob durch das Schwert oder die Feder, durch Abkunft oder durch Verdienst, oder nur irgend ein bischen Einfluß erworben, sei es durch die Geduld und die Kunst des Sitzens in der Kanzlei oder durch reges Drängen auf dem Markte, war zur Abendgesellschaft auf dem Ministerium des Innern geladen. Auch kann nicht Wunder nehmen, daß in diesem bunten Gemisch von Leuten der Kirchenfürst den Zeitungsschreiber, der Kriegsoberste den Speculanten, der Prinz von Geblüt den Bauernsohn streifte.

Die Wiederkehr des goldenen Zeitalters, die Verwirklichung der

Sage von freundlichem Verkehr zwischen Wolf und Lamm hätte

kaum etwas Ueberraschenderes, als diese Verschmelzung der Stände,

wenn auch nur für einen Abend, in der Stadt, wo die gesellschaftlichen

Classen einander von jeher unerbittlich schroff abgestoßen.

Schicksalsschläge haben eine reformatorische Gewalt, deren sich

kein Staatsmann und kein Prophet rühmen können, und ein

Kanonenschuß richtet mehr aus als tausend warnende Stimmen,

als die weisesten Auseinandersetzungen. Von jeher waren die

eindringlichsten Offenbarungen diejenigen, welche sich im Sturme

geltend gemacht haben.

Am Eingang in die lichterfüllten Gemächer stand der freundliche [678] Wirth, um die herbeiströmenden Gäste zu begrüßen, und für Jeden, der eintrat, hatte er ein liebenswürdiges Lächeln, ein gewinnendes Wort, einen zuthunlichen Händedruck und vor Allem natürlich eine höfliche Verneigung. Die Aufmerksamsten wollen je nach der Bedeutung der sich darstellenden Persönlichkeiten einen Unterschied in dem Wärmegrad dieser Kundgebungen bemerkt haben; da aber bis jetzt zur genauen Bemessung dieser Temperatur noch kein Thermometer erfunden ist, mag diese Wahrnehmung nicht weiter in Betracht gezogen werden.

Auf der Brust des Mannes, welcher so zahlreichen Besuch erhielt und so leicht auf dem glattgewichsten Boden sich zu bewegen wußte, prangte ein Orden und aus seiner Bescheidenheit sprach das stolze Bewußtsein der hohen Stellung, die er gewonnen. Bei aller Beherrschung konnten seine Züge eine gewisse Genugthuung nicht verbergen, besonders wenn die großen Herren aus alten Geschlechtern ihm, ihre Zuvorkommenheit bezeigten. Als Cardinal Rauscher, Fürst-Erzbischof von Wien, einer der rüstigsten Vorkämpfer der kirchlichen Gewalt, im Saal erschien und mit dem Wirthe auf’s Innigste Freundlichkeiten tauschte, ging ein Flüstern des Erstaunens durch die Menge, und über das Angesicht des Empfangenden strich es wie ein leiser Anflug von Ironie.

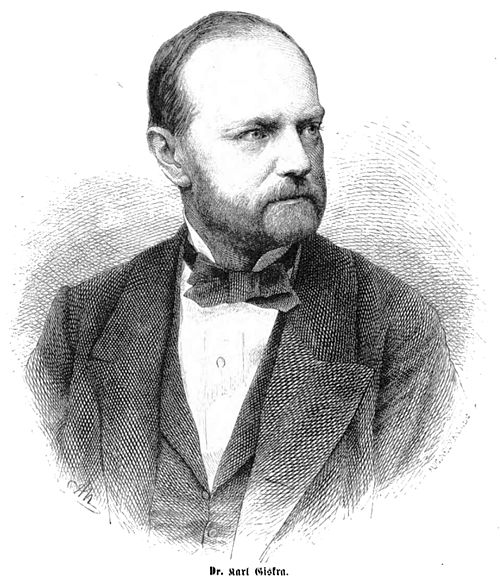

Der Mann mit dem Orden, an den so viele Menschen sich herandrängen, ist Dr. Karl Giskra, Minister des Innern, der Sohn eines Rothgerbers von Mährisch-Trübau. Karl Giskra, vorläufig weder Graf noch Baron, nicht einmal von Giskra. Vor einigen Jahren war der Würdenträger in demselben Lande, das er nun beherrschen hilft, ein Geächteter, ein Verfolgter; die Polizei hatte ein wachsames Auge auf ihn, und Herr von Bach ließ sich angelegen sein, dem freisinnigen Rechtsgelehrten das Leben schwer zu machen. Mehr war nicht nöthig, um Herrn Giskra von allen Vortheilen des Bürgers, von allen Rechten des Menschen auszuschließen. Nicht nur wurde dem Mißliebigen die Advocatur verweigert, sondern auch durch dem Schrecken, welchen die damalige Regierung um sich verbreitete, der Weg zu Privatanstellungen versperrt. Bei der vorherrschenden Feigheit und Angst, welcher Bürger hätte es gewagt, die Dienste eines Menschen anzunehmen, der die polizeiliche Ungnade sich zugezogen? Einer hat sich’s unterstanden, es war Eugen von Mühlfeld, der den geächteten Cameraden in seiner Schreibstube untergebracht trotz der Warnungen, die ihm von der Behörde zugingen, trotz der Lauscher und Späher, mit denen er sowohl, als sein Concipient umstellt wurden.

Die öffentliche Meinung hat sich erstaunt und verletzt darüber gezeigt, daß der Minister Giskra an dem offenen Grabe Mühlfeld’s kein Wort der Trauer und des Dankes gesprochen. „Ein Dienst, wie ihn der Hingeschiedene dem Ueberlebenden erwiesen hatte,“ lautete der allgemeine Vorwurf, „sei wohl einen warmen Nachruf werth gewesen.“ Weder die amtlichen Rücksichten noch die eingetretene Verschiedenheit der politischen Anschauungen zwischen den beiden Freunden vermochten das Schweigen des Ministers in den Augen der hofunfähigen Menge zu entschuldigen. Dem schlichten Sinn des Volkes fehlt eben das Verständniß für die kluge Berechnung, welche das Recht in Anspruch nimmt, sich zwischen eine heilige Herzenspflicht und deren Erfüllung zu stellen. Anders malen sich die Nothwendigkeiten in dem Kopfe eines Ministers, anders in dem Kopf eines Erdenkindes, dem die Geheimnisse der Macht unbekannt geblieben.

Zum ersten Mal aus dem Dunkel einer bescheidenen Existenz herausgetreten ist Dr. Giskra am 15. Mai des Jahres 1848. Müde des Spiels, das von den Unverbesserlichen mit den Wünschen und Interessen des Landes gespielt wurde, trat die Bevölkerung von Wien an die verstockten Dränger mit einer Sturmpetition heran und machte dem Geplänkel zwischen freiheitlichem Streben und Unterdrückungsgelüsten mit einem Schlage ein Ende. Giskra, als Wortführer der Aula, unterhandelte mit dem Minister Pillersdorf und gab seinem Namen weitgehenden Klang. Strenge Richter verurtheilen die Verspätung dieser Theilnahme an der Bewegung und zeigen sich geneigt, die Zurückhaltung des Doctors in den Märztagen und den folgenden Wochen einem Uebermaß von Vorsicht zuzuschreiben. Uns aber können Voraussetzungen nicht als Anhaltspunkte des Urtheils dienen.

Bis zum Jahre 1848 hatte Karl Giskra seine juristischen Studien getrieben, den Doctortitel erworben und im Lehrfach wirksam es bis zum Stellvertreter des Professors Kudler gebracht, der an der Wiener Hochschule Staatswissenschaft vortrug.

In eines der Jahre, welche den Märzerhebungen vorhergingen, fällt ein Vorgang, welcher zu bezeichnend für die Anlagen unseres Ministers ist, um übersehen zu werden. Obgleich das Schweigen in Oesterreich damals zu den ersten Bürgerpflichten zählte und Graf Sedlnitzki dafür zu sorgen wußte, daß kein glückliches Wort die angenehme Friedhofsruhe der Geister störte, veranstaltete Dr. Giskra dennoch Redeübungen junger Leute, welche für die Kanzel oder den Lehrstuhl sich vorbereiteten oder zu ihrem Vergnügen ohne praktischen Zweck eine Gewandtheit im Gebrauch des Wortes zu erlangen suchten. Bei diesen Unterhaltungen pflegte der Lehrer, um den Geist und die Beredsamkeit seiner Schüler recht anzuspornen, abwechselnd für und gegen denselben Gegenstand zu sprechen, und einmal brachte er durch seine Beweisführungen nach zwei entgegengesetzten Richtungen hin einen jungen Theologen derart außer Fassung, daß dessen Sinn sich vollkommen verwirrte und der arme Gottesgelehrte in eine Irrenanstalt gebracht werden mußte. Ueber den Werth dieser dialektischen Gewandtheit giebt es nun freilich abweichende Meinungen; während die Einen für dieselbe alle Bewunderung in Anspruch nehmen, verwerfen sie die Anderen als die alltägliche Fertigkeit eines Sophisten oder Diplomaten, von welcher man mehr auf den Mangel an wirklicher Ueberzeugung, als auf eine besondere Kraft des Denkens schließen könne.

Wurde schon das Auftreten Giskra’s vom 15. Mai und seine Haltung in der Aula höheren Ortes übel vermerkt, so gab die Mißhandlung des verkappten Polizeihäschers Rößler, an welcher man ihn der Theilnahme bezichtigte, Grund oder Vorwand zur Entfernung des Doctors vom öffentlichen Lehramte. Auch war diese Entlassung eine beschlossene Sache, als Giskra, von seiner Vaterstadt Mährisch-Trübau in das Frankfurter Parlament gewählt, freiwillig seine Stelle niederlegte, um sich ganz der politischen Laufbahn hinzugeben.

In der Paulskirche nahm er auf der Linken Platz, der Schaar beigesellt, welche im „Regensburger Hof“ ihre besonderen Versammlungen hielt. Eben so wenig als seine slavische Abkunft ihn verhinderte, deutsches Wissen wie deutsche Bildung zu schätzen und zu suchen, verhinderte sie ihn, bei den verschiedensten Gelegenheiten warme Gefühle für Deutschland an den Tag zu legen; als Redner machte er sich mehr denn bemerkbar trotz des Zusammenflusses von oratorischen Begabungen im Reichsparlamente, die zu erreichen kein Leichtes war. Besonders wirkte Giskra durch die Pracht und den Schwung der Sprache, durch die sinnliche Lebendigkeit des Ausdrucks. Und heute noch, da ihn die Gunst der Ereignisse auf die Ministerbank emporgehoben, quillt der Redestrom aus dem Munde Giskra’s wie vor zwanzig Jahren. Der rauschende Beifall der Schützenversammlung im Prater galt nicht weniger dem glücklichen Sprecher, als dem angesehenen Manne.

So weit ist Giskra nicht gegangen, daß er mit dem Häuflein entschlossener Männer in Stuttgart weiter getagt hätte, nachdem den deutschen Volksvertretern die Thüren des Frankfurter Parlaments vor der Nase zugeschlagen worden, aber doch weit genug, um den Zorn der österreichischen Gewalthaber auf sich zu laden. Viel weniger, als Giskra verbrochen, war hinreichend, um einen Menschen bei General Kempen, dem Stifter eines Gendarmdienstes in Oesterreich, der Louvois’ Dragonaden beschämte, übel anzuschreiben.

Zum Glück für den verfolgten Juristen war der Wütherich mancherlei Einflüssen zugänglich und fand sich eine Person, welche eine Art Ausgleichung zwischen dem Dränger und dem Opfer herbeizuführen geneigt und im Stande war. Ueber diesen Wohlthäter, wie über die Natur seiner Beziehungen zu den beiden Figuren dieses Dramas, liegt ein Schleier des Geheimnisses, den zu zerreißen oder auch nur zu lüften ich aus verschiedenen Gründen nicht versuchen mag. Genug, Dr. Giskra wurde eine Art Schützling des fürchterlichen Kempen, ohne daß, er von seinen Grundsätzen etwas zu verleugnen brauchte, nur mußte er das Versprechen geben, daß er niemals gegen den Bestand Oesterreichs wirken werde. Dieses Gelöbniß legte er auch ab und wurde von dem Mächtigen in Gnaden aufgenommen; er erhielt die Advocatur in Brünn und außerdem das Recht einer freieren Sprache mit dem Unhold, welcher so viele Hinrichtungen und Verhaftungen vornehmen ließ, daß selbst die Fanatiker des Rückschritts ob der Grausamkeit sich entsetzten. Einmal wagte Giskra zu seinem Gönner die Aeußerung: „Excellenz, mit dem Säbel und dem Kreuze werden Sie die Völker doch auf die Länge nicht regieren.“ [679] Und siehe da, der General spielte diesem Posa gegenüber den Philipp; auch nicht mit einem Zucken der Wimper wies er das vermessene Wort zurück.

Befreit von den polizeilichen Belästigungen und wieder eingesetzt in die bürgerlichen Rechte, so weit diese in Oesterreich überhaupt existirten, führte Giskra bis zum Jahre 1861 ein zurückgezogenes Leben. Als jedoch das Regierungssystem der Herren Bach und Kempen bei Solferino eine Niederlage erlitt, von welcher es sich nicht mehr erholen sollte, als die bedrängten Lenker des österreichischen Staates durch schüchterne Versuche mit parlamentarischen Einrichtungen den Zorn der Bevölkerung zu beschwichtigen hofften, trat Giskra aus seiner Schreibstube heraus, um sich in das politische Treiben zu mischen. Bei den Wahlen für die Landtage machte der Advocat zu Brünn seine Candidatur in einer hinreißenden Rede geltend und erlangte die Mehrheit der Stimmen. Aus dem mährischen Landtage wurde er bald in den Reichsrath geschickt, wo er eine hervorragende Stellung unter den Männern des Widerstandes einnahm, die der politischen Lüge des Herrn von Schmerling, dem Vertrag mit Rom und sonstigen Verkehrtheiten entgegentraten.

Eine räthselhafte und nur aus den traurigen Erfahrungen mit österreichischen Märzministern erklärliche Erscheinung ist die, daß in der liberalen Partei ein gewisses Mißtrauen gegen Giskra bei aller Würdigung seiner Fähigkeiten niemals ganz zu besiegen war. Aller Anerkennung der Verdienste des begabten Mannes mischte sich stets die Besorgniß bei, daß er gegebenen Falles die Rolle Bach’s zu übernehmen sich könnte bereit finden lassen. Auf diesen dunklen Argwohn beziehen sich die Worte in der Candidaten-Rede, welche Giskra den 22. März 1861 an die Wahlmänner zu Brünn gerichtet. Diese Worte lauten:

... „Sie mögen es glauben, daß mich vor Niedrigkeit, vor Treubruch der Stolz in meiner Brust bewahrt. Nur einen Stolz giebt es, der im Staate menschenwürdig und der edel ist, das ist der Stolz des Bürgers und des Ehrenmannes, und dieser ist mein eigen und wird es bleiben, wenn auch Alles feil und niedrig würde; der soll die Brust mir schwellen, wenn auch Scheelsucht und Verleumdung noch ärger an mir nagen; er wird mich fest und unerschütterlich erhalten, wenn man auch mit Glanz und Ehren mich berücken wollte; er wird mir bleiben, so lange das deutsche Herz mir im Busen schlägt, so lange bis ich das müde Haupt zur Ruhe neige.“

Bis jetzt, man muß es gestehen, hat Giskra sich von der freiheitlichen Richtung, wie er sie nun einmal versteht, durchaus nicht abbringen lassen; es ist eine Thatsache, daß Schmerling mit Versuchungen aller Art an den Brünner Abgeordneten herangetreten, daß aber die Verführungskünste des Ministers an der Ehrenhaftigkeit seines politischen Gegners gescheitert sind. Möglich wäre es wohl, daß die Geschmeidigkeit des Benehmens, die Glätte der gesellschaftlichen Formen den jetzigen Minister des Inneren in den Verdacht biegsamer Grundsätze gebracht habe; gewiß aber ist es, daß diese weltmännische Gewandtheit Giskra’s der Stadt Brünn während ihrer Besetzung durch preußische Truppen von erheblichem Nutzen gewesen. Zu jener Zeit war Giskra Vorsteher der Gemeinde, und er wußte manchen Uebelstand der schwierigen Lage zu beheben, manches Verdrießliche und Störende fern zu halten.

Dem König Wilhelm und seinem ersten Minister, dem Grafen Bismarck, gefiel der Verkehr mit dem Brünner Bürgermeister und sie mochten gern sich ihm freundlich erweisen. Und so gelang es diesem, ausgleichend zu wirken. Die Hauptstadt ist dafür dankbar und feiert seinen Namen. Giskra ist in diesem Augenblick ein populärer Mann, viele Städte, besonders in Mähren, haben ihn zum Ehrenbürger ernannt; aber so populär, wie in Brünn, ist der Minister wohl nirgends. Einiges Aufsehen hat es seiner Zeit gemacht, als Giskra zum Lohn für seine Verdienste um das Wohlergehen der Stadt Brünn den Franz-Joseph-Orden erhielt und annahm. Die Freisinnigen schrieen Zeter ob solcher Verlockung von der einen, ob solcher Weichmüthigkeit von der anderen Seite. Die Strengeren forderten von dem Freiheitsmann, daß er die monarchische Auszeichnung, daß er die „goldene Fessel“ zurückweise. Der Bürgermeister war in der peinlichsten Verlegenheit. Er ist nicht aus dem Stoffe eines Ludwig Uhland gemacht, um schlicht und gerade eine fürstliche Huld zurückzuweisen, wie es der schwäbische Dichter gethan, und doch fühlte er, daß seine Parteistellung, daß sein Ruf eines unabhängigen Mannes durch das Bändchen an der Brust leiden werde. Durch eine glückliche Redensart half sich der gewandte Mann aus der Klemme. Er erklärte angesichts der civilisirten Welt, daß er den Orden lediglich als eine Auszeichnung für die Stadt Brünn annehme, und – den verschiedensten Bedenklichsten war genug gethan.

Noch mehr Anstoß als die Ordensverleihung erregte die Ernennung Giskra’s zum Präsidenten der zweiten Kammer durch den Kaiser. Der Abgeordnete war in Verzweiflung. Er hatte so eindringlich und so häufig für das Recht der Kammer gesprochen, ihren Vorsitzenden selbst zu wählen, und nun soll er mit sich selbst und seiner bekannten Ueberzeugung in Widerspruch eine Ernennung annehmen, deren Charakter er laut für unzulässig erklärt hatte. Und auf der anderen Seite war der Kaiser, durch Herrn von Beust bewogen, so gnädig gewesen, zu dieser Ernennung sich herbeizulassen; konnte da Dr. Giskra diese Huld Seiner Majestät zurückweisen? Nimmermehr. Auch aus dieser Bedrängnis wurde ein Ausweg gefunden. Nach einem Abkommen mit Baron Beust konnte Giskra seinen politischen Glaubensgenossen sagen, er habe die Ernennung nur unter der Bedingung angenommen, daß später den gesetzgebenden Versammlungen die Wahl ihrer Präsidenten überlassen bleiben werde. Unerbittliche verweigern freilich trotz der gestellten Bedingung den Ablaß dem ehemaligen Präsidenten. Sie meinen, daß in Widerrechtliches auch nicht vorübergehend gewilligt werden darf. Allein was wollen derlei Catonen mit den österreichischen Verhältnissen anfangen?

Dr. Giskra ist ein Kind seines Vaterlandes, dem er nach Kräften dient. Die Handhabung der Gewalt hat noch nicht nachteilig auf seinen Sinn und seine Denkweise gewirkt. Er ist, wie er war, und wird, so hoffen wir, nicht nur das hartnäckige Mißtrauen einiger Kreise zu beschämen wissen, sondern in des ganzen Volkes Vertrauen sich um so fester setzen, je kräftiger er auf dem von ihm mit Entschiedenheit betretenen Kampffelde gegen den Ultramontanismus vorgeht und die gesammte geistliche und weltliche Concordatsritterschaft in Oesterreich unter die Gewalt des Gesetzes beugt.

Wunderliche Heilige.

Unter den verschiedenen auffallenden Gestalten, die dem Neuling im Hinterwalde des amerikanischen Westens Fragen auf die Lippen drängen, wird ihm in Maryland und Pennsylvanien, in Ohio und Indiana und bis zum Mississippi namentlich die eines Bauern wundersam vorkommen, der in seiner Tracht ein Gemisch aus Vater Abraham, Goethe, wie er vor dem Schauspielhaus in Weimar in Erz steht, und einem beliebigen transatlantischen Pflanzer ist. Ein schwarzer Filzhut mit ungewöhnlich breiter, völlig flacher Krempe bedeckt den Kopf. Der Körper steckt in einem Frack mit Stehkragen, biberschwanzförmigen Schößen und nur einer Knopfreihe, wie Urgroßvater ihn trug, als er Urgroßmuttern zur Frau nahm. Ueber die Brust fließt ein Patriarchenbart herab, und auch das Haupthaar scheint nur den Kamm, nicht die Scheere zu kennen. Im Winter hüllt sich die sonderbare Erscheinung in einen ebenfalls alterthümlich geschnittenen Weißen Mantel.

Treten wir in die Wohnungen der eigenthümlich gekleideten Männer, so lernen wir in ihnen und den Ihrigen ein biederes, gastfreies Geschlecht kennen, das meist in guten Verhältnissen, bisweilen in der Fülle des Reichthums, ein harmloses Leben lebt. Der Hausvater wird uns, sobald die Rede auf Religion kommt, entweder auf Englisch oder in jenem Gemisch von Pfälzerisch und Englisch, welches man Pennsylvanier-Deutsch nennt, zu überzeugen suchen, daß wir zum Urchristenthum zurückkehren müssen, daß man dabei den Weg nicht verfehlen kann, wenn man die Bibel in allen [680] Stücken wörtlich nimmt, und daß man dann namentlich entdecken wird, wie nur die Taufe Erwachsener wahre Kraft hat.

Die Abrahamsbärte im Goethefrack sind also deutsche Wiedertäufer, und fragen wir in der Welt, die nicht zu ihnen gehört, weiter nach, so erfahren wir, daß ihre Gemeinschaft einen ziemlich großen Theil der Farmer in den Wäldern und auf den Prairien des Mississippithales umfaßt, und daß man ihnen, weil ihre Secte die Taufe statt durch Besprengen durch Untertauchen vollzieht, den Namen der Tunker, englisch Dunkards, gegeben hat. Sie selbst aber nennen sich „Bruder“, englisch Brethren, weil Jesus gesagt hat: „Einer ist euer Herr, Christus, ihr alle aber seid Brüder.“ Von unduldsamen Witzbolden haben sie sich auch den Spitznamen „Tumblers“ gefallen lassen müssen, weil sie den im Wasser knieenden Täufling mit dem Kopfe drei Mal nach vorn, nicht wie bei den Baptisten nach rückwärts, untertauchen, eine Procedur, die einige Ähnlichkeit mit den Bewegungen der Tummler oder Schweinfische hat.

Als Bauersleute wissen die meisten nichts von der Geschichte ihrer Secte oder sagen wir lieber, da Secte in Amerika einen üblen Klang hat und diese Blätter möglicherweise auch „Brüdern“ in die Hände kommen werden, ihrer Gemeinschaft. Wußte doch einer ihrer Bischöfe, als ich ihn danach fragte, nicht einmal, was Geschichte sei. Auch außerhalb des Kreises dieser deutschen Täuferbrüderschaft im amerikanischen Hinterwalde ist, meines Wissens, so gut wie nichts über ihren Ursprung und ebensowenig über ihren Glauben bekannt, und so wird es nicht unverdienstlich sein, bevor ich ein Zusammentreffen mit ihnen schildere, in der Kürze mitzutheilen, was ich aus allerhand Quellen über sie in Erfahrung brachte.

Die Tunker oder Brüder erscheinen in Amerika zuerst im Herbst 1719, wo etwa zwanzig Familien in Philadelphia landeten und sich bald darauf zerstreuten. Einige gingen nach Germantown, andere nach Shippack, noch andere ließen sich bei Oley und bei Conestoga nieder. Bei dieser Zerstreuung kam es zu keinem gemeinsamen Gottesdienste, und die vereinzelten Familien begannen lau im Glauben zu werden. Eine Reise, die im Jahre 1722 von den Gebrüdern Trautz und mehreren Anderen, namentlich Peter Becker von Germantown, zu denselben unternommen wurde, um ihnen in’s Gewissen zu reden, hatte Erfolg. Ein großes Revival, d. h. eine Wiederbelebung des religiösen Sinnes und Eifers, fand statt, und überall verbanden sich Gruppen von Familien zu regelmäßiger Feier des Gottesdienstes, den sie mitgebracht. Nach einiger Zeit aber hörte auch das wieder auf, da die Schwierigkeit des Verkehrs damals in der Wildniß zu groß war, und die Tunker würden sich allmählich in der übrigen pennsylvanischen Bevölkerung verloren haben, wenn nicht im Herbst 1729 eine zweite Gesellschaft der Ihrigen eingetroffen wäre. Diese, einige dreißig Familien stark, verstärkte ihre Zahl und brachte neues Leben unter sie, so daß die Genossenschaft sich erholte und fortan erhalten blieb. Bei dem Segen „seid fruchtbar und mehret euch“, der im Hinterwalde über Alles, Menschen wie Maiskolben, ausgegossen ist, wurde dann im Laufe von etwa anderthalbhundert Jahren aus diesen ersten Einwanderern eine zahlreiche Gemeinde, die an fünfzigtausend Köpfe zählen soll (Genaues weiß man darüber nicht, da die Tunker über ein weites Gebiet vertheilt sind und es überdies nach dem übeln Ausgang der Zählung Israels durch David für sündhaft halten, Zählungen anzustellen) und in der wenigstens ein loser Zusammenhang unter den Brüdern bewahrt wurde.

Jene beiden Einwanderergesellschaften aber kamen aus Deutschland und waren Glieder einer Genossenschaft frommer, grübelnder Bauersleute, die, durch Spener’s Schriften angeregt, vom Jahre 1708 an sich zu Schwarzenau bei Schriesheim (Baden) zusammengethan hatte, um „sorgfältig und ohne Vorurtheil die Lehren des Neuen Testaments zu prüfen und sich klar zu werden, welche Pflichten es dem Bekenner des Christenthums auferlege“. Der Stifter der Genossenschaft war Alexander Mack, sonst gehörten zu ihr anfänglich nur dessen Frau, Johann Köppen und dessen Frau, Georg Gräfe, Andreas Bohne, Lukas Vetter und Johanne Nettigheim. Das Ergebniß ihrer Forschungen, bei denen sie den Grundsatz verfolgten, von allen Lehren und Bräuchen der bestehenden Kirche abzusehen und die Bibel so wörtlich als irgend möglich verstanden zur alleinigen Richtschnur zu nehmen, war, daß sie aus der protestantischen Kirche austraten und eine Gemeinde für sich gründeten. Nach ihrer Meinung that ihnen nun vor Allem Noth, daß sie mit der „Taufe der Gläubigen“, d. h. der Zurechnungsfähigen oder Erwachsenen, getauft wurden. Aber da ergab sich eine Schwierigkeit. Mack, als Vorsteher ersucht, die heilige Handlung an den anderen Separatisten zu vollziehen, weigerte sich als gewissenhafter und logisch denkender Mann. Er war nach seiner Auffassung wie jene ungetauft, weil nicht auf die von der Bibel vorgeschriebene Weise getauft, und deshalb nicht berechtigt, als Täufer zu fungiren. Zuletzt indeß half man sich damit aus der Verlegenheit, daß man unter Gebet das Loos entscheiden ließ, wer von den acht wunderlichen Heiligen der Nothhelfer sein sollte. Der Name desselben ist sorgfältig geheim gehalten worden. Wir wissen nur, daß die Taufe der Leute im Flüßchen Eder bei Schwarzenau stattgefunden hat, und daß Mack dann zum Geistlichen der neuen Gemeinde gewählt wurde.

Diese Wiedertäufergenossenschaft wuchs nun rasch durch Hinzutritt von Nachbarn, und bald gab es Tochtergemeinden in Marienborn, wo ein gewisser Johann Naaß, und in Epstein, wo Christian Levy die Leitung übernahm. Aber die alte Kirche verstand damals keinen Scherz. Die harmlosen Brüder erlitten Verfolgung, und da sie von ihrer Ueberzeugung nicht lassen wollten, so waren sie genöthigt, sich eine andere Heimath zu suchen. Einige flüchteten nach Holland, wo die verwandten Mennoniten geduldet waren, andere nach Crefeld im damaligen Herzogthum Cleve. Die Mutterkirche zog von Schwarzenau nach Serustervin in Friesland, von wo die zu derselben Gehörigen nach Pennsylvanien auswanderten. Die beiden andern Gemeinden folgten ihr zehn Jahre später dahin.

Damit hört die Geschichte der Tunker für uns auf. Wir wissen nur noch, daß ihre Genossenschaft sich in den ersten Jahren nach 1729 auch durch Hinzutritt anderer deutscher Einwanderer vom Wissahikon und aus Lancaster County verstärkte, daß in letzterer Grafschaft eine starke Gemeinde am Mühlbach oder Mill Creek entstand, und daß aus dieser sich auf Anregung eines gewissen Conrad Beissel, der die Entdeckung gemacht, nicht der Sonntag, sondern der Sonnabend sei von dem wahren Christen als heiliger Tag zu feiern, eine neue Gemeinde absonderte, die den Namen Siebendtäger erhielt, und über deren Versuch, in der Wildniß am Flusse Cocalico ein protestantisches Kloster in der Weise der Kapuziner zu gründen, ich in einem anderen Abschnitte ausführlich berichten will.

Die sonstigen Thaten und Leiden der Anhänger Mack’s verbergen sich im Schatten des Urwalds, wie andere Geschicke der Deutschen, die in der Zeit vor dem Unabhängigkeitskriege in die dunkle Einöde des Innern von dem damaligen Pennsylvanien, „Penn’s Waldland“, auswanderten. Mack selbst scheint schon in Friesland oder doch bald nach seiner Ankunft auf amerikanischem Boden gestorben zu sein.

Fragt man die Brüder nach ihren Bekenntnißschriften, so erhält man in der Regel die Antwort, daß es deren keine gebe, und daß die einzige Quelle ihres Glaubens und ihrer Einrichtung die Bibel sei. Dies ist indeß nicht richtig. Es existirt ein Buch jener Art von ihrem Stifter, es giebt ferner ein zweites, welches von dem Tunkerbischof Winchester verfaßt ist, und ich selbst besitze ein drittes, welches mir von seinem Autor, dem früheren Gerber und jetzigen Farmer und Bischof Peter Nead bei Dayton in Ohio, verehrt wurde. Das letztere, mit Holzschnitten ausgestattet, welche die Tunker bei verschiedenen religiösen Handlungen, Taufe, Abendmahl, heiligem Kuß etc. darstellen, führt in deutscher Übersetzung den Titel „Theologische Schriften über verschiedene Gegenstände; oder Vertheidigung des ursprünglichen Christenthums, wie es im Worte Gottes aufgezeichnet ist“ und ist 1850 zu Dayton erschienen. Endlich aber halten sie alle Jahre um Pfingsten eine Art Concil, welches von den Bischöfen und Lehrern der einzelnen Gemeinden sowie Abgeordneten der letzteren besucht wird, und wo man unter Vorsitz der fünf ältesten Bischöfe unter andern Fragen von allgemeiner Bedeutung auch etwaige Glaubensstreitigkeiten entscheidet, Entscheidungen, die dann deutsch und englisch gedruckt den Vorständen der Einzelgemeinden zur Verlesung übersandt werden.

Aus diesen Schriften geht hervor, daß die Tunker Evangelische sind, welche sich eigentlich von anderen Evangelischen nur dadurch unterscheiden, daß sie alle Anordnungen Jesu und der Apostel buchstäblich nehmen und befolgen. Daher vollziehen sie die Taufe, [681] wie angedeutet, und daher feiern sie das Abendmahl bei Nacht und als wirkliches Essen, dem indeß noch die Communion in der Weise der Reformirten folgt, nachdem eine allgemeine Fußwaschung stattgefunden hat. Begegnen sie sich bei kirchlichen Gelegenheiten, so begrüßen sie sich mit dem „heiligen Kuß“ oder dem „Kuß der Liebe“, von dem in den Paulinischen Briefen zuweilen gesprochen wird, und über den, um falschen Schlüssen vorzubeugen, gleich hier bemerkt werden mag, daß er sich nicht über die Grenze des Geschlechts entfernt, also nur von Mann zu Mann und von Frau zu Frau geht. Ferner haben sie aus der Bibel herausgelesen, daß Sterbende mit geweihtem Oel gesalbt werden müssen, daß Waffen zu tragen, Processe zu führen und Eide zu leisten unchristlich ist. Früher war unter ihnen sogar verboten, von Geldern, die sie verliehen, Zinsen zu nehmen, und noch jetzt verlangen die frömmeren unter ihnen von Nichttunkern nur sehr geringe und von armen Gemeindegliedern gar keine Interessen für das vorgestreckte Capital.

Jeder zur Gemeinschaft der Brüder Gehörige, der sich während des Gottesdienstes bewogen findet, einen Vortrag zu halten, hat Erlaubniß dies zu thun. Zeichnet sich einer dabei durch Bibelkenntniß und Beredsamkeit aus, so wählt ihn die Gemeinde zu ihrem Prediger, und er wird durch Handauflegung und unter Fasten und Gebet vom Bischof geweiht. Diese Prediger bleiben Farmer oder Handwerker: denn nach dem Bibelworte: „Geben ist seliger denn Nehmen“ beanspruchen sie keinen Gehalt, und man belohnt sie nur gelegentlich durch ein Geschenk. Sie haben auch Diakonen und Diakonissinnen, welche letzteren, aus den älteren Frauen genommen, beim Abendmahl die Küche und die Fußwaschung für die „Schwestern“ besorgen, während die ersteren mit der Armen und Krankenpflege und mit der Schlichtung von etwa vorkommenden Streitigkeiten in ihrem Sprengel betraut sind. Manche Gemeinden sind mehrere hundert Mitglieder stark, und von diesen gehen alljährlich zu den zerstreut wohnenden Brüdern Reiseprediger aus, die gewöhnlich paarweise auftreten, wo dann der eine deutsch, der andere englisch predigt. Endlich haben die Tunker auch Bischöfe, welche aus ihren Predigern gewählt werden und denen die Beaufsichtigung der verschiedenen Sprengel, die Leitung ihrer Abendmahlsfeiern und Liebesfeste, die Weihung der Prediger und die Mitwirkung bei Excommunicationen obliegt.

Kirchen besitzen die Tunker nicht. Wo die Gemeinde klein ist, hält man den Gottesdienst in dem geräumigsten Farmhause oder der größten Blockhütte derselben ab. Wo sie viele Mitglieder zählt, hat man in der Regel ein besonderes, nur zu kirchlichem Zweck bestimmtes Versammlungslocal, aber dasselbe unterscheidet sich, ohne Thurm und Glocken, äußerlich durch nichts von den gewöhnlichen ländlichen Privathäusern und hat im Inneren weder Chor oder Emporkirche, noch Orgel oder Kanzel. Wie es aber in einem solchen Meetinghouse aussieht und bei einem Tunkergottesdienste zugeht, wollen wir jetzt sehen.

Besonders zahlreich angesiedelt sind die Tunker, die sich auf gutes Land verstehen, in dem Gebiete zwischen den beiden Miamis und dem Mad River, und hier haben sie auf einer Waldblöße an der Straße von Dayton nach Salem, etwa drei Stunden Weges von erstgenannter Stadt, eines jener Meetinghouses, zu dem die Leser mir jetzt folgen mögen, um einem Gottesdienste unserer wunderlichen Heiligen beizuwohnen.

Es ist etwa neun Uhr Morgens, wie wir durch den Wald von Eichen und Ahornbäumen, der die Straße mit Ausnahme einiger Klärungen begleitet, einen mit dem landesüblichen im Zickzack laufenden Zaun, der sogenannten Wormfence, eingefaßten offenen Raum vor uns erblicken, in dessen Mitte sich ein langgestrecktes, mit Schindeln gedecktes Ziegelhaus befindet. Es ist unser Ziel. Innerhalb der Umzäunung, an deren Riegel zahlreiche Pferde angebunden sind, und vor der ein Marketender sich mit Flaschen und Gläsern neben einem flackernden Kochfeuer niedergelassen hat, tummelt sich allerlei Volk, langbärtige Tunker, zum Theil in weißen Wollenmänteln, zum Theil in braunen oder aschgrauen Fracks, die sich mit dem „heiligen Kuß“ und der „brüderlichen Rechten“ begrüßen, Tunkerfrauen in alterthümlichen Hauben und Brusttüchern und eine Menge profaner Zuschauer, unter denen Daytons Loafer nicht fehlen dürfen. Aus dem Schornstein des Meetinghouses steigt eine blaue Rauchsäule empor; denn schon rüsten die Diakonissinnen in der Küche dahinter die Speisen, die beim heutigen Liebesmahl verzehrt werden sollen.

Plötzlich Aufbruch von allen Seiten nach dem Hause, welches bald in allen seinen Theilen gefüllt ist. Die größere Hälfte desselben nimmt ein langer niedriger Saal ein, der einer großen Bauernstube gleicht. Die Bretterdecke desselben wird von vier grobzugehauenen Holzsäulen getragen. Vier Thüren, von denen sich eine nach der Küche öffnet, führen hinein, neun Fenster geben ihm Licht. Ein Altar ist nicht vorhanden, die Altarkerzen mag das Heerdfeuer ersetzen, welches durch die Küchenthür hereinflackert. Chor und Kanzel zugleich vertritt eine weißgedeckte Tafel, aus zwei Böcken und etlichen darüber gelegten Brettern construirt, um welche gegen zwanzig meist bejahrte Tunker, die Prediger und Bischöfe, sitzen. Die übrigen Theilnehmer an der Feier sowie die Zuschauer nehmen, etwa dreihundert an der Zahl, zu beiden Seiten des Tisches auf niedrigen Bänken ohne Lehne Platz, rechts, wie billig, da hier die Küche ist, die Schwestern, links, ihre Hüte auf den Knieen, die Brüder.

Und nun will ich im Perfectum weiter erzählen.

Nachdem sich das Gescharr und Gesumme der Eintretenden gelegt hatte, eröffnete man den Gottesdienst mit einem englischen Liede aus einer Art Gesangbuch, welches sich „das Harfenspiel der Kinder Zions“ nannte. Dann sprach einer der Prediger ein deutsches Gebet, welches ein ungeberdiger Tunkersäugling mit seinem Geschrei begleitete. Nach dem Amen erhob sich einer der Bischöfe, ein schöner alter Mann mit einem silberweißen Noahbarte, um aus der englischen Bibel ein Capitel aus dem Propheten Jeremias vorzulesen, worauf die Gemeinde wieder einige deutsche Verse sang, die ihr einer der Prediger zeilenweise vorsagte.

Hierauf begann das Predigen, meist weniger stark als breit, bald in deutscher, bald in englischer Sprache, bisweilen auf gut Pennsylvanisch, was die hier gebornen Bauern für das eigentliche Deutsch halten, wogegen sie unsre Schriftsprache als „deutschländisch“ bezeichnen. Ein alter Seelenhirt, der über das nach Luther’s Uebersetzung verlesene dritte Capitel der Apostelgeschichte in englischer Zunge sich vernehmen ließ, zog, als ihm von der Anstrengung warm wurde, ohne Weiteres den Rock aus, um ihn an die über seinem Kopfe von Säule zu Säule befestigte Leiste zu hängen, und brach bald nachher, indem er den Lahmen an der Pforte des Tempels zu Jerusalem, über den er die Brüder bis dahin, beiläufig nicht ungeschickt, verständigt halte, für einen Augenblick stehen ließ und sein Englisch vergaß, mit der Geberde des Schmerzes in die Worte aus: „Merk könnte noch viel schwätze über diesen Text, aber meine Lungs wolln’s net stände. Uff! meine Lungs.“ (Ständen heißt Aushalten, Lungs Lungen.) Ihm folgte, nachdem er trotz der erschöpften Lunge noch eine reichliche Viertelstunde, so ziemlich immer dasselbe wiederholend, gesprochen, ein Amtsbruder, der auf Deutsch ungefähr wieder dasselbe sagte, bis ihn ein blasser, schwarzbärtiger Prediger ablöste, der, wiederum englisch, ein neues Thema behandelte und offenbar das meiste Redetalent entwickelte, so daß ihm selbst der riesenhafte Diakon, der neben mir an der Thür bisher mehr Portiergeschäfte gegen zudringliche Loafer besorgt, als an sein Seelenheil gedacht hatte, seine Aufmerksamkeit schenkte und während seiner Rede bewahrte. Als nach ihm wieder deutsch gepredigt worden, folgte wieder Gebet, wobei die Versammlung auf die Kniee fiel, während der Vorbeter mit geschlossenen Augenlidern und den Kopf auf den einen Arm gestemmt, am Tische sitzen blieb.

Nun wieder Vorträge und Ermahnungen, bald englisch, bald deutsch, die meisten in Hemdärmeln; denn es war allmählich unerträglich heiß in dem Raume geworden, und der Schweiß rieselte von allen Stirnen. Endlich machte - es war ungefähr drei Uhr geworden, und es mochten fast ein Dutzend Prediger geredet haben – der vorsitzende Bischof dieser Speisung der Seelen mit dem Bemerken ein Ende, daß es Zeit zum Mittagsessen sei, und bat, das Haus zu räumen, da der Saal dazu hergerichtet werden sollte. Erst würden die alten Leute und die Frauen sich zu Tisch setzen, dann die Uebrigen bei einer zweiten Anrichtung ihr Theil finden. Auch die Zuschauer seien als Gäste willkommen. Endlich sei auch für die Thiere Aller gesorgt, und würde der Diakon das Nöthige auf Wunsch verabfolgen. Während dieser Aufforderung und Erlaubniß Folge gegeben wurde, die, welche zu Pferde oder zu Wagen gekommen waren, sich Taschentücher voll Hafer und Arme voll Maiskolben holten, und drinnen die Kirche in einen Speisesaal verwandelt wurde, suchte ich mich ein wenig über die Geschichte und die Glaubensmeinungen der Leute zu belehren. Ich [682] sondirte das rohte gutmüthige Gesicht, welches während des Gottesdienstes neben mir geglänzt und mich in sein Gesangbuch hatte sehen lassen. Es wußte nicht, was ich meinte, und wies mich an einen Bekannten von der Bruderschaft, der „Bücher hatte“. Auch hier war nicht viel zu erfahren. Ich hörte nur Mack’s Namen, und daß man zuerst am Mill Creek gewohnt habe. Der Bischof da – hiermit zeigte er auf den ebenerwähnten stattlichen Vater Noah im Frack – würde mir mehr sagen.

Ich trug meine Bitte bei dieser dritten Instanz vor, und zwar deutsch. Er sah mich eine Weile fragend an.

„Geschichte unserer Denomination?“ fragte Noah mit leisem Schütteln der ehrwürdigen Silberlocken. „Geschichte – was ist Geschichte? Schwätze doch lieber deutsch. Ich verstehe das Deutschländische nicht gut.“

Ich entschuldigte mich, daß ich mit dem Deutschen nicht fertig werden könne, da ich noch nicht lange im Lande sei, erklärte ihm den Begriff Geschichte kurzweg mit „Rise and Progress“ (Ursprung und Entwickelung) und erbot mich, englisch mit ihm weiter zu verhandeln. Vater Noah war damit zufrieden und erfuhr jetzt, was ich wollte, aber mein Begehren wurde auch von ihm nicht erfüllt. Nachdem er noch einmal die Silberlocken geschüttelt, sagte er würdevoll, mit Selbstgefühl und mit einem leichten Anfing von Geringschätzung, wie man sie vor Leuten empfindet, die unnütze Fragen an ihre Nebenmenschen richten: „Ursprung und Entwickelung? Unser Ursprung fängt mit den Aposteln an, und unsere Entwickelung ist die Historie der unsichtbaren Kirche Gottes.“

Da hatte ich’s und war so klug wie zuvor. Ein weiterer Versuch, mich mit dem alten Herrn zu verständigen, führte zu nichts, als einer ausführlicherer: Wiederholung seiner vorigen Antwort. Er hatte offenbar nicht die Fähigkeit, sich aus dem herkömmlichen Vorstellungskreise seiner Secte herauszuhelfen, und meine Wißbegier kam ihm augenscheinlich als Neugier vor und zwar als Neugier nach Dingen, die einen rechtschaffenen Menschen und guten Christen nicht im Mindesten interessiren konnten. So half er mir aus einer Verlegenheit, als er, dem Rufe zum Essen folgend, sich verabschiedete.

Die jüngeren Leute, die diesem Gespräch zugehört, waren weniger würdevoll, aber zugänglicher. Wir disputirten ein wenig, da hier wie fast überall, wo man zu wunderlichen Heiligen kommt, um sich über sie zu informiren, bei den Leuten die Ansicht zu herrschen schien, der Fremde sei gekommen, mit ihnen zu streiten und sie zu bekehren. Indeß ging Alles friedsam her, und wenn ich auf eine Frage, weshalb der in der Bibel angeordnete heilige Kuß von unseren Pastoren nicht zur Verabreichung empfohlen würde, nur mit den Achseln zucken konnte, so hatte ich dafür die Freude, die wackeren Leute darüber mit der ihnen neuen Benachrichtigung einigermaßen zu trösten, daß „im alten Lande“ Kaiser und Könige, ja selbst der heilige Vater der katholischen Christenheit zuweilen die Fußwaschung vollzögen. Zuletzt hatten wir Wohlgefallen aneinander gefunden, ich erfuhr das Eine und das Andere von Interesse und theilte Fragern, die sich immer zahlreicher einfanden, das Eine und das Andere mit; ja, als wir zum Essen gerufen wurden, hatte ich zu weiterer Unterhaltung in der Heimath der Wißbegierigen wohl ein halb Dutzend Einladungen erhalten, und Einer hatte es damit so eilig, daß er mich am liebsten noch diesen selben Abend mitgenommen hätte.

Nach dem Essen, bei dem sich die anwesenden Nichttunker, großenteils Loafer, sehr unanständig aufgeführt, die Tische förmlich gestürmt, die Schüsseln wie im Nu geleert und zu alledem grausam gelärmt und geflucht hatten, hob das Beten, Singen und Ermahnen von Neuem an und währte ununterbrochen fort, bis es dunkel wurde. In der That, es gehörte ein guter Magen dazu, so viel geistliche Speise, die überdies solche Bauernkost und in der Hauptsache immer dasselbe Gericht war, zu verdauen. Indeß schienen die Leute lange nichts davon gehabt zu haben. Es war wie ein Kirmeßessen, das auch selten, aber dafür um so reichlicher ist.

Endlich wurden in Blechleuchtern Talglichte auf den Tisch vor den Predigern gestellt, und die Scene änderte sich. Man stimmte zunächst einige Passionslieder an. Dann wurde die Leidensgeschichte Jesu aus dem Marcusevangelium vorgelesen, und hierauf brachten zwei Brüder ein Faß herein, in welchem sie, nachdem sie die Hemdärmel aufgestreift, allen männlichen Mitgliedern der Versammlung die Füße wuschen, die sie dann mit langen Handtüchern trockneten, welche sie um den Leib gewunden hatten. Aehnlich verfuhren auf der Seite der Schwestern zwei Diakonissinnen. Während dieser Ceremonie sprach einer der Bischöfe über die Bedeutung derselben. Der Waschende versinnbildete danach durch sein Niederbeugen die Pflicht des Christen zur Demuth, der zu Waschende durch Darreichung seiner Füße zur Reinigung die Willigkeit der Brüder, sich von den Genossen durch Ermahnung zum Guten und durch Vergebung von Uebertretungen geistig säubern zu lassen. Auf die Fußwaschung folgte das Abendmahl in der Gestalt, daß man nach einem Tischgebet aus Blechnäpfen Suppe und dann Rindfleisch, Brod und Butter aß, und dann schritt die Versammlung nach einer Rede, in welcher Bischof Nead auf die Bedeutung der Feier hinwies, zur Communion. Dieselbe sollte, wie jener gesagt, eine Gelegenheit sein zu recht innigem Empfinden der Gemeinschaft Aller in Glauben und Liebe, und deshalb solle Jedermann, der noch irgend welchen Groll gegen einen Bruder oder eine Schwester hege, denselben von sich thun oder von der Ceremonie fernbleiben.

Erst nach dieser Rede ging unter den Brüdern auf der einen, den Schwestern auf der anderen Seite von Mund zu Mund der heilige Kuß. Hierauf stand ein anderer Bischof auf, um über das inzwischen auf den Tisch in der Mitte gestellte Brod, welches in dünnen Kuchen, ähnlich den Judemnazzen, bestand ein Gebet zu sprechen, zu dem die ganze Versammlung das Amen sagte. Nun brach der Ausspender des Sacraments von dem Kuchen einen langen Streifen ab, wendete sich zu dem Nachbar zur Rechten und sprach zu ihm: „Lieber Bruder, das Brod, welches wir brechen, ist die Gemeinschaft des Leibes Christi,“ worauf er ein Stück von dem Streifen abbrach und es dem Angeredeten übergab, der es vor sich hinlegte, dann aber auch den Streifen erhielt, mit dem er, seinem Nachbar auf der rechten Seite zugekehrt, ebenso verfuhr, wie der erste Vertheiler. Als auf diese Art Alle ihr Stück Kuchen erhalten, forderte der Vorsitzende Bischof die Versammlung auf, das Brod nun zu essen, sich dabei aber „des gebrochenen und verwundeten Leibes unseres theuren Heilandes“ zu erinnern.

Nach Ausspendung des Brodes wurde über dem Wein gebetet, der in grünen Bocksbeutelflaschen hereingebracht worden war, und von dem Vorsitzenden in Zinnbecher eingeschenkt wurde. Es war Rothwein, und die Becher gingen in derselben Weise, wie vorher die Kuchenstreifen, an den Tischen herum, während man sich dabei deutsch oder englisch zurief: „Lieber Bruder, der Wein, den wir trinken, ist die Gemeinschaft des Blutes Jesu Christi.“

Die ganze Feier schloß mit einem Gebete, worauf Bischof Nead die von fernher erschienenen Brüder zu einem Frühstück im Meetinghouse einlud. Dann zerstreute sich die Versammlung, und auch ich machte mich auf den Heimweg. Noch oft aber stieg in der Erinnerung das Bild auf von dieser nächtlichen Abendmahlsfeier der Tunkerbrüder im Hinterwalde.

Ein Bauernhaus der rothen Erde und ein Schloß am Schwabenmeer.

Es war im Jahre 1830 und einige Jahre vielleicht mehr, als ein großer und stattlich aussehender Mann in einem grünen mit schwarzen Schnüren (Brandenburgs genannt) besetzten Rock, ein leichtes spanisches Rohr in der Hand, aus einem der Thore der alten Stadt Münster schritt und einer nordwestwärts führenden sandigen Landstraße folgte. Er schritt rasch und elastisch dahin; alle Augen hafteten auf der fremden Erscheinung, die so ritterlich und mannhaft, ganz wie ein Musterbild eines adligen Waidmanns und trotz des grauen Haars und des kleinen schneeweißen Knebelbartes so jugendlich kräftig aussah.

Eine Stunde weit mochte der stattliche Wandrer gegangen sein, nur demüthige Landleute, beladene Botenfrauen, Viehtreiber [683] waren ihm begegnet und auch nur eine spärliche Zahl. Die sonnig, sandige Ebene lag menschenleer vor ihm, hin und wieder erhob sich darin ein kleines Gehölz, neben dem ein niedriges Haus wie ein banger Vogel sich versteckte in Wallhecken und Buschwerk. Er zog ein Blatt Papier aus der Brusttasche, auf welchem eine kleine kunstlose Zeichnung eine Art Situationsplan angab. Die zur Erläuterung dazwischen geschriebenen Worte waren von klarer, feiner weiblicher Hand. Nachdem er noch einmal prüfend umhergeschaut und die Gegend mit der Zeichnung verglichen hatte, schritt der Fremde rasch entschlossen links vom Wege ab, stieg über einen Schlagbaum, verfolgte einen schmalen Fußpfad, der durch ein Kornfeld führte, erreichte ein schattiges Gehölz und blieb wiederum spähend und lauschend einige Minuten stehen.

Da entdeckte er ein weißes Kleid wie eine Blume im Grünen sich ihm entgegen bewegen, ein Freudenton erreichte sein Ohr und zwei weiche Hände legten sich in die seinigen, ein erglühendes Antlitz barg sich an seiner lautklopfenden Brust.

Der alte ritterliche Herr war ein Bräutigam! Die Braut, die ihm bis in das schattige Gehölz entgegengeeilt, war seiner vollkommen würdig und dazu wenigstens dreißig Jahr jünger als er. Man konnte nichts Edleres sehen als diese große, schlanke, in jeder Bewegung anmuthige Gestalt. Das Haupt, von glattem braunem Haar geziert, trug sie ein wenig nach vorn gebeugt, wie ein Schwan, an den auch die edle geschwungene Linie des Nackens erinnerte. Die Züge waren scharf geschnitten, namentlich die Nase, deren feste Biegung auf Charakterstärke schließen ließ.

Nach der ersten zärtlichen Begrüßung zeigte die Dame mehr ängstliche Zurückhaltung, als sich für die Braut eines so ehrwürdigen, wenn auch noch jugendlichen Greises ziemte. Es war eine heimliche Zusammenkunft, daher die Scheu in dem Benehmen der Braut. Durch Briefe verlobt, war das Paar noch keineswegs der gütlichen Einwilligung der Mutter gewiß. Sie sollte durch den persönlichen Besuch des würdigen Bräutigams jetzt erst errungen werden.

Zaghaft schritt das Paar ab in eine Eichen-Allee, an deren Ende jenes westphälische Haus aus rothem Ziegelstein lag; es war Rüschhaus, der bescheidene Wittwensitz der edlen Freifrau von Droste-Hülshoff, die mit zwei Töchtern dort in tiefster Zurückgezogenheit nicht weit von dem großen, stolzen Familiensitz Hülshoff wohnte, welchen ihr Sohn als Erbherr bezogen hatte. Die älteste Tochter Jenny war, obwohl noch sehr schön, schon über fünfunddreißig Jahr und hatte als Stiftsdame eine sichere und geachtete Zukunft vor sich. Deshalb wollte die Mutter nicht zugeben, daß sie dieselbe aufgebe, um sich einem fremden Manne in weiter Ferne antrauen zu lassen.